OCÉAN ET MERS (Eaux marines) Propriétés

Article modifié le

La planète Terre est assez mal nommée, puisqu'elle est couverte, pour 71 p. 100 environ, par l' océan mondial, dont la surface est de l'ordre de 361 millions de kilomètres carrés, pour un volume qui a été évalué à 1 370 × 106 kilomètres cubes. La profondeur moyenne par rapport au niveau marin dépasse 3 800 mètres, alors que l'altitude moyenne des terres émergées est à peine de 800 mètres.

Dans cet océan mondial, dont la plus grande partie se trouve dans l'hémisphère austral, on distingue les océans proprement dits et les mers. Les premiers sont caractérisés par l'importance de leur superficie et de leur profondeur moyenne, la largeur de leurs communications, tant en surface qu'en profondeur, enfin par le fait que leurs rivages appartiennent à des continents différents. On distingue cinq océans. Les trois plus vastes – l' océan Pacifique, l' océan Atlantique, l' océan Indien – ont des surfaces respectives de 180,106 et 75 millions de kilomètres carrés. L'océan Antarctique se caractérise par la présence d'une discontinuité thermique accusée des eaux de surface, qui dessine une ligne sinueuse autour du globe entre le 38e et le 40e parallèle sud, conduisant les océanographes à considérer la portion de l'océan planétaire située au sud de ce front comme une entité hydrologique ; cet océan Austral, qui ceinture le continent antarctique, a une surface de l'ordre de 30 millions de kilomètres carrés. Enfin, l'océan Arctique, d'une superficie plus restreinte (14 millions de km2) joue un rôle moteur important dans la circulation thermohaline globale et donc dans l'équilibre climatologique de la planète.

Composition

L' eau de mer est une solution complexe dans laquelle on retrouve, au moins à l'état de traces, tous les éléments chimiques connus. La teneur globale en sels est, en moyenne, de 35 grammes par litre ; elle est plus faible (de 30 à 33 g/l) dans les mers polaires et surtout dans celles des mers intérieures où débouchent de grands fleuves (mer Baltique, mer Noire) ; elle est plus forte dans les mers soumises à une évaporation intense (de 38 à 39 g/l en Méditerranée, plus de 40 g/l en mer Rouge). Dans les grands océans, on observe toujours, en liaison avec l'abondance des précipitations, un léger minimum de la teneur en sels au voisinage de l'équateur (fig. 1).

Constituants primaires et secondaires

Parmi les sels dissous dans l'eau de mer, on distingue les constituants primaires et les constituants secondaires. Les constituants primaires, appelés aussi constituants « conservatifs », sont ceux dont les proportions par rapport à l'ensemble sont constantes, quelle que soit la valeur absolue de cette teneur globale. Les deux ions les plus importants sont évidemment ceux qui entrent dans la composition du chlorure de sodium : le chlore (18,98 g/l) et le sodium (10,56 g/l) ; viennent ensuite, dans l'ordre d'importance décroissante : le magnésium, le soufre (essentiellement sous forme de sulfates), le calcium, le potassium, le brome, le carbone (sous forme de gaz carbonique [dioxyde de carbone], carbonates, bicarbonates), le strontium, le bore, etc. Cette constance de chaque ion pris séparément par rapport à l'ion « chlore » permet, en dosant les chlorures (confondus d'ailleurs avec les autres halogénures), d'obtenir la teneur totale de l'eau en constituants primaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle la salinité.

Les constituants secondaires, ou « non conservatifs », qui n'existent qu'à de faibles concentrations, sont ceux dont la teneur varie dans le temps et dans l'espace, essentiellement d'ailleurs parce qu'ils sont impliqués dans des processus biologiques. Au premier rang de ceux-ci, il faut mentionner les composés minéraux azotés (nitrites, nitrates, sels ammoniacaux) et phosphorés (phosphates divers), qui sont utilisés par les végétaux chlorophylliens, en même temps que le gaz carbonique, pour faire la synthèse de la matière vivante. Leur teneur dans les eaux de surface, qui tend à devenir nulle, ou presque, lorsque se produit une poussée végétale, augmente très vite avec la profondeur quand l'éclairement devient trop faible pour permettre la photosynthèse, puis se stabilise au-delà de 1 000 à 1 500 mètres en moyenne avant de décroître légèrement, puis de se stabiliser au-delà de 3 500 - 4 000 mètres. On range aussi parmi les constituants non conservatifs la silice, utilisée par les Diatomées pour l'édification de leur coque finement ornée (frustule). Un certain nombre de métaux lourds, notamment le fer, mais aussi le cuivre et le manganèse, auxquels leur concentration très faible a valu le nom d'oligoéléments, jouent un rôle très important dans les mécanismes physiologiques de divers organismes ; pour être actifs, ils semblent devoir entrer en combinaison avec de petites molécules organiques agissant comme chélateurs. Les substances organiques dissoutes dans l'eau de mer sont très nombreuses et très mal connues : si le cycle de certaines vitamines comme la cyanocobalamine (vitamine B12) a été étudié dans quelques aires maritimes, on commence seulement à entrevoir l'extraordinaire diversité de toutes les protéines, acides aminés, glucides simples ou complexes, etc., que l'on peut trouver dans l'eau de mer. Toutes ces substances organiques, élaborées par des organismes ou issues de leurs cadavres, passent de façon réversible de l'état dissous à l'état particulaire, du vivant au non-vivant et de l'état organique à l'état minéral, agissant les unes sur les autres, stimulant la croissance de telle espèce ou au contraire inhibant celle de telle autre, au sein de cet écheveau d'une stupéfiante complexité qu'est le cycle de la matière dans les océans.

Gaz dissous

Les gaz contenus dans l'atmosphère se retrouvent tous dans l'eau de mer ; d'une façon générale, leur solubilité décroît quand croissent la température et la salinité.

La teneur en oxygène dissous est conditionnée, d'une part par des mécanismes purement physiques (échanges entre la couche superficielle et l'atmosphère, diffusion entre couches d'eau différentes), d'autre part par des processus biologiques et biochimiques : tandis que l'activité photosynthétique des végétaux verts fournit de l'oxygène dans la couche éclairée, il y a demande en oxygène par la respiration de tous les êtres vivants, par les bactéries hétérotrophes dégradant les matières organiques et, sur le plan abiotique, par les processus enzymatiques, par les phénomènes d'auto-oxydation de diverses substances minérales ou organiques. D'une façon générale, même pour la plupart des processus chimiques, la consommation d'oxygène dépend assez directement de l'importance de la production organique. Au-dessous des eaux superficielles, dont la teneur en oxygène dissous est en général voisine de la saturation (environ 8 ml/l dans les eaux antarctiques et 4,5 ml/l dans les eaux tropicales et équatoriales), on observe une diminution de la teneur en oxygène jusqu'à une couche où elle est minimale (fig. 2). Ce minimum d'oxygène dissous est un caractère à peu près universel des eaux intermédiaires ; seules changent la valeur de ce minimum et la profondeur à laquelle on le rencontre (de 400 à 900 m pour l'Atlantique vers 400 nord avec 4 ml/l, de 100 à 1 200 m en mer d'Arabie avec moins de 0,1 ml/l, etc). La principale cause de l'existence de la couche du minimum d'oxygène dissous paraît être l'accumulation, à son niveau, d'une quantité importante de matériel organique provenant du plancton superficiel et subsuperficiel, dont la descente se trouverait fortement ralentie par l'accroissement du coefficient de viscosité de l'eau de mer quand la température s'abaisse avec les profondeurs croissantes. Lorsque la teneur en oxygène dissous est très faible, on peut voir apparaître dans l'eau l'hydrogène sulfuré (jusqu'à 6 ml/l dans la mer Noire, qui représente, d'ailleurs, un cas extrême : le milieu « euxinique »). Au-delà de la couche du minimum, la teneur en oxygène des eaux océaniques augmente avec la profondeur, tout en restant toujours inférieure à la saturation, sauf localement dans les très hautes latitudes.

Le gaz carbonique est très important parce que les végétaux photosynthétiques y trouvent leur source de carbone et qu'il est nécessaire également à la formation du carbonate de calcium entrant dans la composition du squelette de nombreux organismes. Le gaz carbonique des eaux provient, d'une part de l'atmosphère, d'autre part des activités biologiques : respiration, activités bactériennes, etc. Du fait de son aptitude à réagir chimiquement, le gaz carbonique n'existe guère sous forme moléculaire non dissociée, mais principalement sous forme d'ions « carbonate » et « bicarbonate » ; il y a, entre ces diverses formes du gaz carbonique, un état d'équilibre dynamique qui fait qu'on les envisage globalement sous la forme de ce qu'on appelle le « système du CO2 ». Dans les profondeurs, la teneur en gaz carbonique tend à augmenter, mais cette réserve potentielle a peu d'intérêt car ce composé ne paraît jamais être un facteur limitant de la production primaire, justement en raison de la facilité avec laquelle CO2 peut être mobilisé à partir des carbonates et des bicarbonates. La labilité des équilibres chimiques intervenant dans le système du CO2 est responsable de l'effet tampon élevé qui est celui de l'eau de mer, dont le pH, en mer ouverte, est très généralement compris entre 8,1 et 8,3, tout au moins dans les eaux superficielles.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Marie PÉRÈS : membre de l'Institut de France, commandeur de la Légion d'honneur, professeur émérite de l'université de la méditerranée Aix-Marseille-II

Classification

Médias

Autres références

-

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations marines

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 7 917 mots

- 26 médias

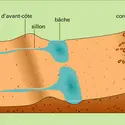

Les accumulations marines résultent soit de la sédimentation, soit de la construction biologique (cf. récifs).

La sédimentation est l'abandon de matériaux meubles en cours de transport. L'agent de transport, s'il s’exerce de manière temporaire, donne lieu à des accumulations...

-

ACIDIFICATION DES OCÉANS

- Écrit par Paul TRÉGUER

- 2 202 mots

- 5 médias

Par sa capacité à dissoudre les gaz atmosphériques responsables de l'effet de serre, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Toutefois, l'absorption de l'excès de dioxyde de carbone (CO2) rejeté par les activités humaines (anthropiques) depuis 1850...

-

ADRIATIQUE MER

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 692 mots

La mer Adriatique est un bras de la mer Méditerranée situé entre les péninsules italienne et balkanique. À son extrémité sud-est, le canal d'Otrante la relie à la mer Ionienne. Elle mesure environ 800 kilomètres de longueur, avec une largeur moyenne de 160 kilomètres, une profondeur maximale de...

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Les plaines côtières de l'Atlantique et du golfe du Mexique se suivent du New Jersey au Yucatán. Leur genèse est étroitement liée à l'évolution de l'Atlantique et aux transgressions et régressions marines qui se sont succédé depuis le Jurassique. - Afficher les 130 références

Voir aussi