VIETNAM

| Nom officiel | République socialiste du Viêt Nam |

| Chef de l'État | Luong Cuong - depuis le 21 octobre 2024 |

| Chef du gouvernement | Pham Minh Chinh - depuis le 5 avril 2021 |

| Capitale | Hanoï |

| Langue officielle | Vietnamien |

| Population |

100 352 192 habitants

(2023) |

| Superficie |

331 340 km²

|

Article modifié le

À la jonction de l'Asie orientale et du Sud-Est asiatique, baigné sur 2 000 kilomètres par la mer de Chine méridionale, le Vietnam occupe une situation stratégique incomparable entre la Chine et le monde malais, sur une des voies maritimes et aériennes les plus fréquentées de l'univers. Pour l'Occident, son nom est relativement récent. S'il figure, une seule fois – et entre parenthèses –, dans le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (Larousse) en 1873, on ne le trouve guère dans les encyclopédies occidentales avant 1948. Ce n'est qu'à cette date, en effet, qu'il s'est substitué à celui d'Annam (« Sud pacifié »), que les Chinois avaient donné au pays et que les Européens avaient adopté.

Le fait que le Vietnam, soudain surgi de l'obscurité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ait été l'enjeu d'un des plus violents – et des plus longs – conflits du xxe siècle, encore dans toutes les mémoires, ne doit pas faire oublier que, en tant qu'État, il est plus ancien que les royaumes de France, d'Angleterre ou d'Espagne et qu'il ne peut donc être connu et compris sans que soit pris en compte l'ensemble de sa dimension historique.

L'histoire du pays, qui est remplie de luttes intestines et de guerres étrangères, a montré la capacité de résistance collective, l'ingéniosité et la patience, l'aptitude au combat dans les conditions les plus dures, les plus difficiles, voire les plus inégales, du peuple vietnamien. Après avoir été dominé et occupé durant un millénaire par la Chine, le Vietnam reste tributaire de celle-ci pendant huit siècles encore, avant de devenir colonie (la Cochinchine) et protectorat français (l'Annam et le Tonkin) au xixe siècle. Scindé en deux États à l'issue de la guerre d'Indochine menée contre le colonisateur de 1946 à 1954, le pays est de nouveau plongé, de 1965 à 1975, dans une guerre. Celle-ci oppose le Nord communiste, aidé par l'U.R.S.S. et la Chine, au Sud, soutenu par les États-Unis. Réunifié en 1976 au sein d'une république socialiste à la suite de la victoire du Nord, le Vietnam devient une puissance régionale, intervenant notamment au Cambodge en 1978 contre le régime khmer rouge soutenu par la Chine.

Géographie

Le Vietnam occupe une position originale dans la péninsule indochinoise. Première puissance démographique, sa situation sur la côte orientale en fait à la fois un État continental et maritime. Placé à l'articulation avec le monde chinois, il a connu trente années de guerre pour conquérir son indépendance et son unité. Il doit désormais intégrer dans une même construction nationale les trois régions méridiennes qui le constituent et s'insérer dans la nouvelle donne régionale, à l'échelle de l'Asie orientale comme à celle de la région du Grand Mékong.

La première puissance démographique et maritime de la péninsule indochinoise

Avec une population de 85 789 600 habitants lors du dernier recensement de 2009, le Vietnam est le premier pays de la péninsule indochinoise devant la Thaïlande. Cette population est très inégalement répartie. Le delta du Nord et la moyenne région qui l'entoure rassemblent 27 % de la population sur 8 % du territoire, le delta du Sud et les basses terres qui le bordent, 35 % des habitants sur 19 % de la superficie. Ainsi les deux pôles du pays, qui représentent 27 % de la surface, rassemblent-ils 62 % de la population. Le delta du fleuve Rouge, avec 1 020 habitants par kilomètre carré (925 si on exclut Hanoï) figure, avec Java, parmi les plus fortes densités d'Asie du Sud-Est, loin devant les 450 habitants par kilomètre carré du delta du Mékong. Le Vietnam est aussi, avec la Thaïlande, l'un des pays les moins pluriethniques de la péninsule indochinoise, les Viêt (appelés aussi Kinh) représentant 87 % de la population. Les ethnies minoritaires ont cependant une grande importance, car elles chevauchent largement les frontières nationales. Elles sont localisées surtout sur les hautes terres périphériques qui sont aussi les moins densément peuplées : Tay-Thaï et Hmong-Dao dans le Nord (4,8 % et 1,4 %), Austronésiens et Mon-Khmer (2,6 % et 1 %) sur les plateaux, mais aussi dans les basses terres : Cham du Centre et du Sud et Khmer du delta du Mékong.

Avec 3 260 kilomètres de littoral de la frontière chinoise à la frontière cambodgienne (5 234 km si l'on ajoute les côtes des îles et archipels), le Vietnam est le plus maritime des pays de la péninsule indochinoise. Il occupe une position stratégique en mer de Chine méridionale sur une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, entre le Moyen-Orient et le monde indien d'une part, les pays de l'Asie orientale d'autre part. Les archipels de la mer de Chine méridionale, Hoang Sa (Paracels) au Centre et Truong Sa (Spratleys) au Sud, font l'objet de convoitises de la part des pays qui la bordent, car ils pourraient disposer de gaz (plus que de pétrole) et de nodules métalliques, et recèlent d'importantes ressources halieutiques exploitées par la pêche industrielle du Japon et de Corée du Sud. L'adhésion du Vietnam à l'Association des nations du Sud-Est asiatique (A.S.E.A.N.) en 1995 et la signature de l'accord de libre-échange A.S.E.A.N.-Chine en 2002 ont éloigné le risque d'un conflit avec son voisin du Nord.

Situé sur la côte orientale de la péninsule indochinoise, le Vietnam s'organise, non pas autour d'un grand bassin fluvial comme ses voisins de l'ouest, mais autour de deux deltas, celui du fleuve Rouge (Song Hong) au Nord et la majeure partie du delta du Mékong (Cuu Long) au Sud, qu'il partage avec le Cambodge, reliés par le chapelet de petites plaines littorales du Centre. Son territoire continental de seulement 331 700 kilomètres carrés s'étire de la frontière chinoise à la pointe de Ca Mau, et se rétrécit (une cinquantaine de kilomètres) au Centre. Les hautes terres qui occupent 75 % de la superficie et l'ouverture à la mousson du nord-est favorisent une très grande diversité de climats et de paysages naturels et humanisés.

La stratégie des « zones économiques clés »

La stratégie vietnamienne pour rattraper la seconde génération des tigres asiatiques (Chine littorale, Thaïlande, Malaysia...), concentre les investissements sur trois zones économiques clés : le triangle de développement au Nord sur la partie septentrionale du delta du fleuve Rouge, et deux corridors de développement : l'un au Sud le long de la rivière de Saigon et du Dong Nai, l'autre sur le littoral du centre médian.

Cette stratégie des zones économiques clés est imposée d'abord par la vétusté des infrastructures qui ont souffert d'une trentaine d'années de guerre ininterrompue et qui sont en cours de reconstruction, notamment dans la moitié septentrionale du pays ; ensuite par la capacité à mobiliser des investissements étrangers. Elle comporte cependant le risque de création d'isolats à l'échelle régionale, d'inégalités économiques et territoriales à l'intérieur de chacune des régions, de destruction du patrimoine écologique et architectural en raison d'une trop forte concentration d'activités sur des périmètres réduits. Les trois zones économiques clés retenues, c'est-à-dire onze provinces, concentraient, au moment de leur création en 1996, 89 % des investissements étrangers engagés, les trente-huit autres provinces se partageant les 11 % restants. Un rééquilibrage entre les deux métropoles est en cours : alors qu'en 1971 Hanoï n'avait reçu que le tiers des investissements d'Hô Chi Minh-Ville, elle a atteint 75 % en 2005. En revanche, à l'échelle régionale, la part de la zone économique clé du Sud s'est accrue, avec la diffusion de l'industrialisation le long de la rivière de Saigon, au détriment des zones du Nord et du centre, les bailleurs de fonds étrangers concentrant leurs investissements sur les deux pôles déjà les plus développés.

Le delta du fleuve Rouge et la zone économique clé du Nord

Il a fallu un millénaire pour conquérir et aménager, à partir de la tête du delta, la vaste plaine deltaïque du fleuve Rouge, berceau du royaume du Dai Viêt. Les violentes crues du fleuve, dont la crête varie entre 9 et 14 mètres à Hanoï, et la faible altitude d'un delta (75 % situés en dessous de 5 m) ont nécessité d'importants aménagements hydrauliques. L'endiguement du Song Hong et du Song Thai Binh, reliés par de nombreux bras, a permis de constituer un seul ensemble deltaïque. Grâce aux levées alluviales surélevées, jusqu'à 14 mètres à Hanoï, le fleuve coule, de mai à novembre, au-dessus de la ville qui se situe à 5,5 mètres seulement. L'endiguement du fleuve est complété par des digues transversales transformant les cuvettes naturelles en casiers, de manière à ce que la rupture d'une digue fluviale ne puisse pas menacer les casiers voisins. La ville d'Hanoï occupe l'un de ces casiers. Dans la partie aval du delta, ces digues évitent l'étalement du lit majeur et d'autres digues surélevant les anciens cordons littoraux protègent les casiers des intrusions marines liées aux typhons. Ces aménagements hydrauliques rejettent dans la mer les alluvions charriées par le fleuve, qui font progresser le delta vers le sud de 80 à 100 mètres par an.

Les rizières n'étant plus engraissées naturellement, leur fertilité est entretenue par les hommes depuis des siècles. Les eaux pluviales qui menacent d'inonder les casiers sont évacuées par un système d'écluses et aujourd'hui par des stations de pompage qui améliorent le drainage et l'irrigation. L'eau demeure le facteur de production dominant de cette riziculture intensive, l'utilisation d'intrants et de moyens mécaniques étant minimale depuis les réformes économiques car ils sont désormais facturés au prix du marché. Irrigation et drainage permettent de pratiquer la double culture de riz associée à une autre culture intercalaire sur 64 % de la surface dans le delta du fleuve Rouge contre seulement 29 %, le plus souvent en double culture, pour le delta du Mékong.

Hanoï, la métropole du Nord, a connu une forte croissance de sa population urbaine qui est passée de 906 000 à 1 420 400 habitants entre les recensements de 1989 et de 2009 (et 4 720 000 dans l'agglomération). La capitale du Vietnam est située au nœud du réseau hydrographique du Nord, entre la zone de convergence du Song Da, du Song Lô et du fleuve Rouge (qui donnent accès aux hautes terres de l'ouest et aux pays limitrophes), et de divergence du delta qui, par le Song Duong, permet de gagner Haiphong, et par le fleuve le sud du delta. Ce réseau hydrographique en étoile est doublé, depuis la période coloniale, par les réseaux routier et ferroviaire qui placent Hanoï au centre géographique du Nord, élargissant le rayon d'action de la capitale. Ils commandent notamment l'accès aux villes doublons situées à la frontière chinoise avec le Yunnan (Lao Cai-Hekou) et avec le Guangxi (Lang Son-Pingxiang et Mong Cai-Dongsing) qui sont désormais ouvertes aux échanges.

L'axe de gravité Hanoï-Haiphong, reliant la capitale du Nord à son port, se transforme aujourd'hui en un triangle, la zone économique clé du Nord, par l'adjonction d'un troisième pôle : Ha Long. Elle concentre les aménagements structurants : autoroute, pont sur le bras de mer à Haiphong, nouveau port en eau profonde à Cai Lan prenant le relais du port fluvial d'Haiphong de plus en plus ensablé. La ville nouvelle d'Ha Long, capitale provinciale du Quang Ninh, rassemble Hong Gai, l'ancienne ville administrative et industrielle, Bai Chay la ville touristique de l'autre côté de la passe en bordure de baie, et le port de Cai Lan spécialisé dans les produits pondéreux (charbon, produits pétroliers, matériaux de construction...), et doté d'un terminal conteneurs en relation avec la plate-forme logistique globale d'Hong Kong.

Parmi les dynamiques structurantes, il faut encore noter le desserrement d'Hanoï qui étend ses nouveaux quartiers résidentiels, parcs technologiques et zones industrielles, le long des radiales qui convergent vers la ville. Le développement urbain atteint désormais les capitales provinciales limitrophes dans un rayon de 70 kilomètres, qui forment un arc délimitant la région urbaine d'Hanoï. Au-delà, se différenciant de l'encadrement montagneux, un second arc, celui d'une moyenne région redéfinie, bénéficie du desserrement des hautes densités du delta, alors que la partie méridionale du triangle deltaïque est intégrée par des flux méridiens orientés vers le centre et le sud du pays. L'accession, en 2004, au rang de corridor de la région du Grand Mékong, programme initié par la Banque asiatique de développement (B.A.D.), du couloir Hanoï-Kunming, va renforcer l'intégration de la zone économique clé par l'intensification des flux : à dominante nationale vers le sud, régional au nord vers la Chine et internationale à l'est vers l'Asie orientale.

Les deltas du Mékong et du Dong Nai, et la zone économique clé du Sud

Occupées d'une manière extensive par les Khmers jusqu'à la conquête par les Viêt entre 1658 et 1840 au terme de leur « marche vers le Sud », les plaines méridionales devinrent « la colonie d'une colonie », selon l'expression du géographe Pierre Gourou, puisqu'elles furent colonisées par des populations originaires non pas du delta du Nord mais des petits bassins littoraux du Centre. L'aménagement du delta du Mékong est donc bien plus récent que celui du fleuve Rouge. L'arroyo chinois reliant Cholon, ville chinoise intégrée dans l'agglomération de Saigon dès 1945, au Mékong antérieur ainsi que deux canaux gagnant Rach Gia et Ha Tiên sur le golfe de Thaïlande permirent à la fois la colonisation du delta et le développement de Cholon comme centre commercial régional. L'aménagement s'est poursuivi, à l'époque coloniale, avec un réseau de canaux orthogonaux, découpant des casiers rectangulaires contrastant avec ceux irréguliers du delta du Nord. Grenier à riz du Vietnam, le delta du Sud a constitué un espace stratégique dont le contrôle a été économiquement vital pendant les guerres, française comme américaine.

Les plaines du Sud bordent les plateaux du Centre Vietnam. La plaine orientale, ondulée au nord, bénéficie de coulées basaltiques provenant du plan de faille, qui ont permis le développement de plantations d'hévéas sur les terres rouges. La zone deltaïque septentrionale du Dong Nai et de la rivière de Saigon, la plus anciennement peuplée, connaît l'agriculture la plus diversifiée. Le delta du Mékong au sud, plus bas (moins de 3 m), offre des conditions naturelles bien différentes du delta du Nord. S'il ne bénéficie pas de la mousson du nord-est, il profite en revanche d'un régime plus régulier car le Grand Lac au Cambodge (Tonlé Sap) emmagasine la crue et la restitue progressivement. La densité des défluents l'évacue aussi plus vite, ce qui limite la zone inondable à 15 % de la superficie. La remontée des eaux saumâtres à marée haute rend impossible la seconde culture à proximité du littoral. Les alluvions du Mékong, emportées par un courant marin, font progresser la pointe de Ca Mau de 80 mètres par an.

La révolution verte et le retour à l'exploitation familiale, après une brève période de collectivisation faisant suite à la réunification du pays en 1975, ont permis d'abord aux exportations de retrouver leur niveau de la période coloniale, malgré la forte augmentation de la population. Elles ont favorisé ensuite une diversification et une intensification de l'agriculture dans la partie centrale du delta du Mékong et de l'ensemble deltaïque septentrional qui connaissent les plus fortes densités (500 habitants par km2). Sur les terres les plus hautes, trois cultures sont pratiquées (deux maraîchères ou de soja, et une de riz), les rizières régressant au profit de vergers. Les terres basses portent deux ou trois cultures de riz, associées à la pisciculture dans les bas fonds, les remblais étant complantés de légumes et d'arbres fruitiers.

Malgré la majesté du Mékong, le delta ne constitue pas le cœur du Sud. Finistère de la péninsule, il s'efface devant l'ensemble deltaïque septentrional, bien plus modeste mais qui, grâce à une convergence hydrographique, se place à l'articulation des plaines du Sud et offre un accès proche à la mer de Chine méridionale. Hô Chi Minh-Ville (nouveau nom de la métropole du Sud depuis 1975, Saigon désignant désormais uniquement le port) est une ville portuaire maritime, située à 80 kilomètres de la mer, alors que Cholon (le Grand Marché) est le port fluvial ouvrant l'accès au delta du Mékong. La métropole du Sud (3,38 millions de citadins et même 4,12 millions si l'on compte les arrondissements et districts suburbains sur 5,04 millions d'habitants dans l'unité administrative au recensement de 1999) forme avec Bien Hoa à laquelle elle est reliée par une autoroute, une conurbation de 5,35 millions d'habitants, et un pôle industriel majeur (56 % de la production industrielle du pays en 2006) et diversifié, associant agro-industries et confection pour l'exportation, et production de biens de consommation. Cette agglomération est aujourd'hui à la tête de la zone clé économique du Sud. Celle-ci s'étend jusqu'à Vung Tau, l'ancien cap Saint-Jacques, à l'environnement touristique fortement dégradé par les installations pétrolières permettant l'exploitation en haute mer, les centrales électriques fonctionnant au gaz et les activités portuaires desservant les bateaux mouillant au large de la ville. Les capacités des ports de Vung Tau et de Saigon ne correspondant plus à la dynamique de la zone économique clé, un nouveau port est en construction à Thi Vai, situé à proximité du delta du Dong Nai.

La zone économique clé du Sud s'étend à la fois vers le nord-est et vers le nord-ouest. Phan Thièt, d'abord, sur le littoral, qui commande les relations avec les villes du Centre et du Nord, est reliée de plus en plus à Hô Chi Minh-Ville par une urbanisation linéaire. Da Lat ensuite, sur la bordure méridionale des plateaux, développe, en plus de la fonction touristique de station d'altitude, un pôle de recherche, notamment dans le nucléaire. Thu Dau Mot, au nord-ouest, bénéficie de la nouvelle route Hô Chi Minh qui gagne le Centre Vietnam par les provinces des plateaux frontalières du Cambodge et du Laos. Enfin, le corridor méridional de la région du Grand Mékong, reliant Hô Chi Minh-Ville à Bangkok via Phnom Penh, sera doublé à moyen terme par une voie de chemin de fer connectant, par le Cambodge et le Vietnam, les réseaux ferrés thaïlandais et chinois. Si l'on ajoute le cordon ombilical qui relie Hô Chi Minh-Ville à Can Tho, capitale du delta du Mékong, avec, sur les bras principaux du Mékong, les deux ponts de Sadec et Can Tho (commencé en 2004, ce dernier a été inauguré en 2010, après s’être effondré au cours des travaux, en 2007), ce réseau rayonnant renforce la métropolisation rapide de la capitale du Sud.

La zone économique clé du Centre et les nouvelles fonctions internationales

Le Centre représente le maillon faible d'une construction nationale héritée de la « marche vers le sud » qui a permis de réunir le delta du fleuve Rouge et le delta du Mékong. Le Centre est formé par une juxtaposition de plaines littorales et de plateaux. Les huit plaines en chapelet se différencient surtout par leur taille (selon l'existence ou non de deltas au débouché des fleuves), par la hauteur des reliefs qui les séparent (véritables cols couverts de lambeaux forestiers ou simples seuils constitués portant de maigres cultures), et enfin par un gradient de sécheresse augmentant vers le sud. Les dunes récentes de sable fixées par des filaos et les cordons littoraux à champs de patate douce et d'arachides précèdent une plaine rizicole protégée par des lagunes, digues ou réservoirs d'eau douce pour lutter contre la remontée de la salinité, ce qui permet une double, voire une triple culture. À l'ouest des rizières, une zone de terrasses et des collines en piémont portent des cultures de canne à sucre et de manioc.

Les plateaux, contrairement aux hautes terres du Nord, étaient mal intégrés à l'espace national en raison de la dissymétrie du relief. Des pentes douces les rattachent au bassin du Mékong et un versant abrupt surplombe les étroites plaines littorales du Centre et les vastes plaines du Sud, les plus densément occupées. Cet escarpement a permis d'installer plus en aval, sur le Dong Nai, les centrales hydroélectriques de Sông Pha et de Tri An (avec des puissances installées respectivement de 160 et 460 MW). La coupure avec les plaines est accentuée par un peuplement constitué autrefois exclusivement par des minorités ethniques. Espace stratégique au temps de la guerre américaine, avec le réseau des pistes Hô Chi Minh longeant la frontière en territoire laotien, les plateaux sont devenus un front pionnier agricole ouvert à l'immigration viet, devenue majoritaire. La colonisation y prend la forme de plantations familiales de café, contrastant avec les plantations industrielles d'hévéas de la plaine orientale du Sud.

La double métropolisation du pays, autour des capitales du Nord et du Sud, a freiné longtemps l'émergence d'une troisième métropole dans le Centre, d'autant plus que cette structure bipolaire se reproduit aussi à l'échelle de la région centrale avec Hué, l'ancienne capitale impériale, et Danang, la nouvelle capitale économique. Créée à la période coloniale et dotée en 1996 du statut de « ville autonome dépendant du gouvernement central » (statut partagé avec Hanoï et Hô Chi Minh-Ville puis avec Haiphong et Can Tho), Danang prend la tête de la zone économique clé du Centre reliant Hué, Danang et Dung Quat au sud. Avec 576 000 citadins sur les 729 000 habitants que compte la ville-province en 2001, Danang dispose d'une population 2,3 fois plus importante que celle de Hué. Ses infrastructures urbaines, entièrement reconfigurées depuis 1997, lui donnent une suprématie, désormais incontestée, sur la capitale impériale. Pour favoriser les synergies, l'État central a entrepris, en cofinancement avec des fonds japonais, le tunnel routier sous le col des Nuages (ouvert en 2005) et une autoroute, qui vont rapprocher, autant psychologiquement que physiquement, les deux villes.

La concurrence entre elles n'en demeure pas moins. Quatre nouveaux projets portuaires ont été identifiés dans la seule zone économique clé. L'État a choisi de développer prioritairement le port de Danang, dont les capacités sont loin d'être pleinement utilisées (2,2 millions de tonnes de fret pour un potentiel passé de 3 à 4 millions), tout en poursuivant la construction du port pétrolier et de la raffinerie de Dung Quat, projets d'intérêt national. La même concurrence existe dans le domaine aéroportuaire. Danang dispose du seul aéroport international de la région (un million de passagers en 2005 pour un potentiel d'un million et demi) valorisant les infrastructures héritées de la base aéronavale américaine. Malgré les ambitions de Hué, le gouvernement a choisi de développer Danang en un hub aéroportuaire international. Il dessert les pôles touristiques du Centre, classés au patrimoine mondial (citadelle et tombeaux des empereurs Nguyên à Hué, comptoir portuaire sino-japonais d'Hoi An et temples cham de My Son), et place le Centre sur les nouveaux circuits touristiques de la région du Grand Mékong.

La zone économique clé et la région du Grand Mékong donnent aujourd'hui au Centre Vietnam une nouvelle chance d'exister dans la construction nationale. Alors qu'avec la double métropolisation commandée par Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, il semblait pris en étau entre deux dynamiques économiques et territoriales qui l'étouffaient, il apparaît aujourd'hui, en changeant d'échelle, comme une nouvelle articulation internationale. Danang est désormais à la tête orientale du corridor Est-Ouest qui reliera, très prochainement, les façades littorales orientale et occidentale de la péninsule. La section orientale du corridor, empruntant le col de Lao Bao, la met déjà en relation avec Savannakhet (Laos), et par le troisième pont construit sur le Mékong au Laos, avec Khon Kaen, la capitale du nord-est thaïlandais, et Bangkok. La région Centre du Vietnam bénéficie aussi de la route Hô Chi Minh qui double l'axe routier littoral, vulnérable car exposé aux typhons. Ce nouvel axe raccourcit de plus de 100 kilomètres le trajet jusqu'à Hô Chi Minh-Ville et ouvre un second couloir est-ouest, par les plateaux, en direction de Pakse au Laos et d'Ubon en Thaïlande. Cet axe, au cœur du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, initié par Hanoï pour contrer l'influence thaïlandaise, articule aussi les sites touristiques du Centre avec ceux des trois pays du Triangle d'émeraude, créé cette fois à l'initiative de Bangkok.

La position stratégique du Vietnam s’est considérablement renforcée ces dernières années dans le programme transnational d’intégration régionale Région du Grand Mékong. Grâce au nouveau corridor Nord-Est reliant Bangkok à Canton et Hong Kong via Vientiane au Laos et Nanning au Guangxi, Hanoï va devenir un relais incontournable entre la Chine du Sud et la péninsule indochinoise. Danang et Hué occupent par ailleurs une position de commandement sur le corridor Est-Ouest, en contrôlant son débouché sur la route maritime transasiatique. Hô Chi Minh-Ville et Vung Tau disposent enfin d’une position comparable sur le corridor reliant les capitales méridionales de la péninsule et bénéficient de la dynamique du principal moteur économique du pays. La Région du Grand Mékong permet donc à chacune des trois régions du pays de développer des relations péninsulaires structurantes, et au Vietnam de pouvoir contester à nouveau le leadership régional que se disputent aujourd'hui la Thaïlande et la Chine.

Nouveaux enjeux liés à la mondialisation des échanges

Depuis les réformes économiques engagées en 1986 et surtout depuis la crise asiatique de 1997, le Vietnam s'efforce de rattraper le retard pris sur ses voisins pendant les trois décennies de guerre, grâce à une industrialisation à marche forcée. Bien qu'il soit devenu un important pays agro-exportateur (riz, café, thé, caoutchouc et produits de la mer), la part de l'agriculture a régressé de 26 à 22 % du P.I.B. entre 1997 et 2004 et celle de l'industrie s'est élevée de 32 à 42 %, dépassant à partir de 2003 le secteur des services (passé de 42 à 38 %). La confection, les chaussures et l'électronique représentent près du tiers des 26 milliards de dollars exportés en 2004. Pour entretenir cette dynamique, le pays a bénéficié d'investissements directs étrangers importants : 47 milliards de dollars entre 1993 et 2004. Cette même année, il a reçu 2,8 milliards de dollars d'aide au développement et 3 milliards de dollars de la diaspora vietnamienne à l'étranger, couvrant largement son déficit commercial.

Le principal frein au maintien de la croissance, comme en Chine, est l'approvisionnement énergétique. La consommation, qui était de 56,5 kWh en 2006, devrait tripler d’ici à 2020, exige des investissements lourds et diversifiés. Dans le Nord sur la rivière Noire, au barrage de Hoa Binh (1 920 MW) doit s'ajouter en 2012-2015 celui de Son La (2 400 MW), et les barrages de Huoi Quang (520 MW) et de Ban Chat (220 MW), tous les deux situés dans la province voisine de Lai Chau. Pour alimenter le Centre, le Vietnam investit 278 millions de dollars dans le barrage de Xe Kaman 3, situé sur la partie orientale du plateau des Bolovens au Laos. Dans le Sud, l'achèvement du complexe des six centrales au gaz de Phu My, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (dont deux en concession), permet de disposer d'une puissance installée de 3 850 MW (pour 2 milliards de dollars investis). Trois centrales agrandies et six nouvelles (2 840 MW), réparties sur tout le territoire, complètent le programme. Enfin, la raffinerie de Dung Quat au Quang Ngai (capacité de 130 000 barils par jour) doit permettre d'économiser des devises, car le Vietnam vend son brut à Singapour (23 % des exportations) et lui achète des produits raffinés (14 % des importations). Enfin, à l'horizon de 2020, est prévue la première centrale nucléaire (2 à 4 000 MW), implantée sur le littoral de la plaine orientale au Sud.

La transition vers l'économie de marché semble bien engagée : le taux de croissance n'a pas été inférieur à 7 % entre 1996 et 2008, année de la crise mondiale, et le revenu par tête au cours de la dernière décennie est passé de 289 à 450 dollars, mais demeure très inférieur aux économies leaders de l'A.S.E.A.N. Grâce aux privatisations, la part des entreprises publiques dans les revenus de l'État a été ramenée à 38 %, celles des sociétés privées (47 %) et des sociétés mixtes (15 %) progressant fortement. La part de ces dernières dans le P.I.B. s'est accrue rapidement depuis 1985, et atteignait, en 2005, 15,9 %. Le développement de l'épargne (de 17 à 28 % du P.I.B. en dix ans) et les envois des 400 000 travailleurs expatriés (1,6 milliard de dollars) ont donné une composante intérieure au financement de la croissance. Les exportations, passées de 29 % en 1993 à 60 % du P.I.B. en 2003, ont permis de diminuer de moitié le déficit de la balance commerciale (de 6,3 à 3,1 milliards de dollars).

L'intégration économique régionale a fortement progressé : plus pour les investissements étrangers et les importations, qui proviennent respectivement pour 70 % et 80 % de l'ensemble de l'Asie, que pour les exportations (50 %) en 2004.

L'adhésion du Vietnam à l'O.M.C., en janvier 2007, a parachevé son intégration dans l'économie mondiale. Elle n'en constitue pas moins un nouveau défi étant donné la concurrence chinoise qui risque de malmener un modèle de développement ayant ménagé jusqu'à maintenant la stabilité sociale du régime. Le Vietnam est donc désormais confronté pleinement aux opportunités mais aussi aux contraintes de la mondialisation. À une autre échelle, il profite toutefois des crises successives, économique puis politique, rencontrées depuis 1997 par son voisin thaïlandais pour rattraper une partie de son retard sur son principal rival péninsulaire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Pierre-Bernard LAFONT : directeur d'études à l'École pratique des hautes études

- NGUYÊN TRÂN HUÂN : docteur de troisième cycle, chargé de conférences à l'université de Paris-Sorbonne

- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Matthieu SALOMON : chercheur indépendant

- Stéphanie SOUHAITÉ : diplômée de l'École du Louvre, diplôme unilingue de langue et civilisation orientale de chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Christian TAILLARD : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

VIETNAM, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ANG DUONG (1796-1860) roi du Cambodge (1845-1860)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 291 mots

Dernier roi du Cambodge avant le protectorat français (accession au trône en 1841, investiture officielle en 1848), né en 1796, mort le 19 octobre 1860 à Oudong (Cambodge).

Ang Duong est le frère cadet d'Ang Chan II, qui règne sous l'autorité conjointe du Siam (la Thaïlande) et du ...

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...effet, les terrains cristallins, consolidés avant le Précambrien, n'occupent ici qu'une place peu importante : il s'agit du massif du Ngoc Anh (sud du Vietnam), formé de gneiss et granites précambriens portés d'ailleurs à haute altitude. La plus grande partie de la région correspond à des terrains primaires... -

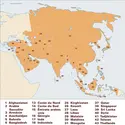

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Difficile alors de fixer les limites des villes et de déterminer la population urbaine. Selon les données des Nations unies,Ho Chi-Minh ville dépassait les 5,7 millions d'habitants en 2010, Bangkok 9,7 millions et Manille 11,5 millions, si l'on étend les limites des villes aux agglomérations qui... - Afficher les 70 références

Voir aussi

- GUERRE CHIMIQUE

- PARTIS COMMUNISTES

- AGRAIRES RÉFORMES

- GRÈS, poterie dure

- IRRIGATION

- SUMATRALITHES

- QUYNH VAN SITE PRÉHISTORIQUE DE

- DA BUT SITE PRÉHISTORIQUE DE

- BOUDDHIQUE ART

- INHUMATION

- MINORITÉS

- CHINOISE LITTÉRATURE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- NGUOMIEN, industrie paléolithique

- DONG NAI CULTURE DE

- AGRAIRES STRUCTURES

- ASIE DU SUD-EST

- MEO

- GALETS, industrie lithique

- THÉÂTRE POPULAIRE

- AMÉNAGEMENT FLUVIAL

- PARTITION POLITIQUE

- VIÊT-MINH

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- DIÊN BIÊN PHU (1954)

- COCHINCHINE

- DÔNG SON CIVILISATION DE

- CHAM ou CAM PEUPLE

- FNL (Front national de libération du Vietnam du Sud)

- TONKIN

- TRÂN DUC LUONG (1937- )

- PHAN VAN KHAI (1933-2018)

- DO MUOI (1917- )

- LÊ DUC ANH (1920-2019)

- ANNAM

- INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE)

- DIGUES

- NONG DUC MANH (1940- )

- MOBILIER FUNÉRAIRE

- KIM VAN KIEŪ, anonyme vietnamien

- ORALE LITTÉRATURE

- DINH

- CHINH PHU NGÂM, poésie vietnamienne

- CUNG OAN NGÂM KHUC, poésie vietnamienne

- NÔM LITTÉRATURE

- NGUYÊN TRAI (1380-1442)

- HÔNG DUC QUÔC ÂM THI TAP (XVe s.), poésie vietnamienne

- HÔ XUÂN HUONG (fin XVIIIe s.)

- NGUYÊN THI HINH

- QUÔC NGU ÉCRITURE

- HAMEAU STRATÉGIQUE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- NGUYÊN MINH TRIET (1942- )

- NGUYÊN TAN DUNG (1949- )

- TÔC

- PARIS ACCORDS AMÉRICANO-VIETNAMIENS DE (1973)

- SÔNG HONG ou FLEUVE ROUGE

- ÉMIGRATION

- ÉCONOMIES SOCIALISTES

- INDOCHINOISE PÉNINSULE

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- MOÏ, ethnies

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- VIETNAMIEN ART

- VIETNAMIENNE LITTÉRATURE

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- TARDIEU VICTOR (1870-1937)

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- KHMERS ROUGES

- BACSONIEN, industrie néolithique

- BAU TRO CULTURE DE

- HOA LÔC CULTURE DE

- GO MUN CULTURE DE

- RIZICULTURE

- SONVIEN, industrie paléolithique

- TAMBOUR DE BRONZE

- LITHIQUES INDUSTRIES

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- MIULA MANG ou MINH MANG NGUYÊN PHUOC CHI DAM dit (1792-1841)

- URSS, vie politique et économique

- SA HUYNH CULTURE DE

- LY THAÏ TÔ (1010-1028)

- LY THANH TÔN (1054-1072)

- LY NHAN TÔN (1072-1127)

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- EXTRÊME-ORIENT, architecture

- EXTRÊME-ORIENT, sculpture

- ASIE DU SUD-EST, architecture

- ASIE DU SUD-EST, sculpture

- ROUTES MARITIMES

- SECTEUR AGRICOLE

- CORRUPTION

- CHINE MÉRIDIONALE MER DE

- BOAT PEOPLE

- NGUYEN VAN LINH (1915-1998)

- PHAM HUNG (1912-1988)