CHÂTEAU FORT

Article modifié le

Les circonstances, au xe siècle , ont fait apparaître en Europe occidentale un habitat spécifique pour la classe dominante des seigneurs, le château fort. Ce phénomène s'explique par l'effondrement des structures de l'État carolingien et la montée des pouvoirs locaux dans un climat d'insécurité dû aux invasions normandes et aux guerres civiles. Ces facteurs ont joué différemment selon les régions, mais leur influence est sensible pendant tout le Moyen Âge.

Le château fort a revêtu des aspects divers au cours de son histoire. Le choix des sites et des matériaux, l'organisation de l'espace habité, les rapports avec l'habitat paysan ne sont pas réductibles à des formules simples. À travers l'Europe, la variété est de règle – néanmoins les cas particuliers peuvent se ramener à deux types principaux : l'enceinte bouclier et le donjon tour d'habitation.

À partir du xiiie siècle, l'éclatement des garnisons ainsi que le renforcement des seigneuries villageoises a entraîné la construction de maisons fortes. Si la guerre de Cent Ans ou encore la décomposition du Saint Empire ont rendu aux châteaux une partie de leur utilité, les progrès des monarchies nationales et le rôle grandissant de l'artillerie de siège les ont voués dès la fin du xve siècle au déclassement et à la destruction.

Les origines (XIe-XIIe siècle)

Le Moyen Âge occidental a connu deux types d'habitat seigneurial fortifié, l'un traditionnel – l'enceinte –, l'autre original – le donjon.

L'enceinte

L' enceinte s'inspire du principe du bouclier. À l'abri d'un obstacle, qui peut être une levée de terre précédée d'un fossé, une palissade, un mur, ou encore l'escarpement d'un promontoire rocheux, se dispersent les bâtiments d'usage domestique qui, eux, ne sont pas fortifiés. Il s'agit, outre les écuries, granges ou autres services, des trois constructions caractéristiques de la résidence seigneuriale : l'aula ou salle de séjour et d'apparat, généralement située à l'étage d'une grande maison rectangulaire dont le rez-de-chaussée est occupé par les réserves et les cuisines ; la camera ou chambre, partie privée de la résidence, souvent comprise dans un petit bâtiment contigu à l'aula quand elle n'est pas englobée sous le même toit ; la capella comportant, selon le modèle des chapelles palatines, deux niveaux, l'un pour le maître, l'autre pour les domestiques.

En plaine, l'enceinte affecte souvent la forme d'un anneau. L'entrée peut être pourvue d'une tour porche qui, par obturation des ouvertures, évoluera parfois en donjon. Sur une hauteur, la clôture épouse les bords du relief. Elle peut être renforcée du côté le plus vulnérable par un véritable Schildmauer (mur-bouclier). La porte est généralement percée dans un retrait du mur. Dans beaucoup de châteaux du Saint Empire et du Midi aquitain, elle est surveillée par une haute tour de garde ou Bergfried, dont les dimensions au sol n'excèdent pas 10 mètres. Cette tour peut servir de refuge en cas de besoin. De siècle en siècle, elle aura tendance à reculer au fond de l'enceinte. Elle s'empâte aussi à la base, par suite de la prolifération des constructions annexes. Il arrive qu'elle cède la place à un véritable donjon.

Le donjon

Tour fortifiée résidentielle, le donjon est une création du xe siècle finissant, surtout sous sa forme la plus originale, la motte surmontée d'une demeure en bois. Il en existe une autre version, sinon plus spectaculaire, du moins mieux conservée, le grand donjon résidentiel en pierre.

Le donjon à motte

La motte, qui mesure jusqu'à 100 mètres de diamètre à la base et 20 mètres de hauteur, est un tertre en terre partiellement ou totalement artificiel, de forme ronde, au profil convexe ou tronconique, toujours entouré d'un fossé. Il en subsiste de nombreux exemplaires à travers toute l'Europe, de la Vistule à l'Angleterre, de la Calabre à la Scandinavie, non seulement dans les zones basses et marécageuses (le milieu d'origine) ou dans les plaines, mais aussi sur des éperons rocheux, en position de barrage à la racine ou de refuge à l'extrémité. C'est à ces tertres que s'attache primitivement l'appellation de dunio ou domnio, c'est-à-dire résidence d'un dominus. Le terme motte n'est utilisé dans ce sens qu'à partir du xiie siècle.

Sur la motte est érigée une tour en bois qui, après cinquante à cent ans de tassement, peut être remplacée par une tour en pierre. On y accède par une passerelle qui prend appui sur le bord extérieur du fossé et s'élève jusqu'au sommet de la motte. Celui-ci est entouré d'une palissade ou chemise, qui forme l’enclos et protège la base de la tour. Une bonne description de ce dispositif est donnée par la Vita Johannis Tervanensis episcopi, à propos de Merckhem (vers 1120). Par suite d'une évolution propre à chaque cas, certaines mottes ont été privées de leur tour. Les bâtiments d'habitation se sont alors appuyés à la chemise, constituant ainsi de petites enceintes perchées que les Anglais nomment shell-keeps (Windsor en est un exemple).

La tour pouvait être une construction vaste et complexe, comme en témoigne la Chronique d'Ardres à propos d'un donjon de bois érigé en ce lieu vers 1120. Au rez-de-chaussée, les celliers de vin et les resserres à grain. Au premier étage, la grande chambre seigneuriale, trois chambrettes pour le panetier, l'échanson, les suivantes de la dame, et un cabinet pourvu d'une cheminée pour les malades et les nourrissons. Au second, le dortoir des filles, celui des garçons et la salle de garde d'où les veilleurs montaient par une échelle sur la terrasse pour guetter. Cette tour était doublée d'un puissant avant-corps dont le premier niveau servait de garde-manger pour les viandes, le deuxième, près de la chambre, de cuisines et de logement pour les cuisiniers, le troisième de chapelle et de loggia pour deviser en prenant le frais.

Le grand donjon résidentiel correspond à une volonté d'intégration des divers éléments de l'habitation seigneuriale, dispersés dans l'enceinte, en une seule et même construction offrant à la fois les avantages de la résidence et ceux de la sécurité. Mais comme il est impossible de parvenir à une intégration absolue, il reste toujours des bâtiments – granges, écuries, forge... – qui doivent prendre place dans un enclos annexe, la basse-cour. Tandis qu'une enceinte résidentielle peut se concevoir sans donjon, un donjon résidentiel ne peut se passer de basse-cour ; une structure bipartite s'impose nécessairement.

Le grand donjon en pierre

Contemporain de la motte, le grand donjon résidentiel en pierre, fondé à même le sol, apparaît dans les régions de la Loire au xe siècle. Il dérive probablement, comme le suggèrent les fouilles de Doué-la-Fontaine, de bâtiments civils transformés par surélévation et consolidation en maisons-tours. Très fréquent dans l'ouest de la France, depuis la Saintonge jusqu'à la Normandie, il est exporté en Angleterre, après la conquête de 1066, et par imitation s'insinue aussi vers l'est dans la zone des Bergfried.

Jusqu'à la fin du xiie siècle, le grand donjon résidentiel est un parallélépipède debout ou couché dont la beauté est celle des volumes simples. Celui de Colchester mesure 50 mètres de longueur, celui de Loches 37 mètres de hauteur. Le donjon de Douvres, chef-d'œuvre du genre, est un cube de 31 mètres de côté. Édifiés en blocage soigneusement parementé, pourvus de contreforts plats ou hémicylindriques, les murs, qui sont percés de rares meurtrières, constituent une énorme carapace dont l'épaisseur varie de 2 mètres vers l'an mille à 5 ou 7 mètres vers 1200. La porte située au premier étage est protégée ordinairement par un avant-corps englobant souvent la chapelle.

Étant donné ses dimensions qui excèdent la longueur d'un entrait, l'espace intérieur est subdivisé par un mur de refend, porteur non seulement du solivage des planchers mais aussi de la retombée des toitures en bâtière. Quand la muraille est très épaisse, des corridors, escaliers à vis, chambres, latrines y sont aménagés. Le confort est assuré dans les meilleurs cas par des cheminées murales et des canalisations qui courent dans la maçonnerie et distribuent l'eau puisée quelquefois depuis le plus haut étage de la construction. Les parois intérieures sont revêtues de stuc, la toiture de plaques de plomb.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel BUR : professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université de Nancy-II, directeur de l'équipe de recherche associée au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

CASTELLOLOGIE, architecture

- Écrit par Philippe DURAND

- 925 mots

- 1 média

La castellologie (du latin castellum, château) est la discipline qui étudie le château du Moyen Âge et par extension l'architecture fortifiée de cette période. Le castellologue en est le spécialiste.

Le terme « castellologie » a été créé dans les années 1960 par Michel de Bouärd et son...

-

ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Brique et pierre

- Écrit par Josiane SARTRE

- 4 575 mots

- 2 médias

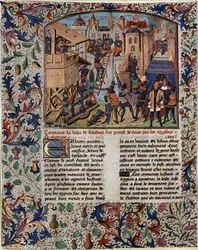

...d'heures, calendriers consacrés aux scènes de la vie courtoise, aux occupations à la campagne comportent, dans les parties supérieures de leurs miniatures, des représentations toujours très précises du château fort ou de la ville fortifiée. Dans les Chroniques de Jehan Froissart en 1461-1467, dans la... -

CHAMBORD

- Écrit par Gérard ROUSSET-CHARNY

- 827 mots

- 1 média

Demeure étrange, édifiée dans une plaine assez désolée, Chambord est un château, à la fois prodigieux et inhabitable, créé par François Ier en 1519. La construction se prolongea jusqu'à la mort du roi pour ne prendre fin que sous Henri II. La grande activité du chantier se situe entre...

-

CHÂTEAUX

- Écrit par C.R.H.A.M.

- 1 316 mots

- 4 médias

Jusqu'au xixe siècle, on a construit des châteaux en Europe occidentale et surtout en France. Ce pays en possède une quantité et une variété encore extraordinaires malgré l'ampleur des destructions. Le phénomène est d'importance et intéresse l'histoire de l'architecture domestique, de la...

-

FONCTIONNALISME, architecture

- Écrit par Cariss BEAUNE

- 876 mots

- 2 médias

On pourrait définir le fonctionnalisme comme une réponse plus ou moins appropriée aux besoins spécifiques d'une époque ou d'une société donnée. Dans le domaine de l'art, en particulier, un objet est perçu comme un objet d'art, selon Panofsky, quand la forme l'emporte sur la fonction, c'est-à-dire...

- Afficher les 10 références

Voir aussi