GHANA

| Nom officiel | République du Ghana |

| Chef de l'État et du gouvernement | John Dramani Mahama - depuis le 7 janvier 2025 |

| Capitale | Accra |

| Langue officielle | Anglais |

| Population |

33 787 914 habitants

(2023) |

| Superficie |

238 530 km²

|

Article modifié le

Histoire

Des traces d'occupation attestent d'une présence humaine, sur le territoire actuel du Ghana, qui remonterait à 30 000 ans (industrie lithique), et on peut dater les débuts de l'agriculture il y a environ 3 000 ou 4 000 ans (culture de Kintampo). Mais l'histoire du Ghana demeure incomplète durant des siècles et surtout marquée par des mouvements migratoires qui finissent par composer une mosaïque humaine diverse sur les plans linguistique et culturel.

Avant la colonisation

La constitution d'États à l'époque moderne

Du xve au xixe siècle, l'histoire du Ghana est essentiellement marquée par la fondation d'États puissants et centralisés, parfois rivaux, parmi lesquels l'Ashanti connaîtra une ascension particulière.

Au nord du pays, l'un des principaux royaumes fondés par les peuples molé-dagbani au Moyen Âge (xiiie s.) est celui de Mamprusi, qui maintient longtemps un ascendant sur les autres États nés par essaimage (royaume mossi de Ouagadougou, dagomba du Dagbon...). Ce n'est qu'au xviiie siècle que le Mamprusi devient tributaire de l'Ashanti, payant dès lors, comme tant d'autres, son tribut sous forme d'esclaves. Dès le xve siècle, et plus encore à partir du xviie, le nord de l'actuel Ghana est également marqué par l'introduction de l'islam, diffusé principalement par des marchands musulmans et des migrants haoussa. Sans devenir la religion exclusive dans le nord du pays, l'islam marque de son empreinte les sociétés locales, sur les plans juridique ou culturel et, aujourd'hui encore, il reste quantitativement important surtout dans le nord du Ghana.

Au sud du pays, le peuplement est essentiellement ga-adangbe. Les Ga offrent un exemple de structure politique originale, dans laquelle l'essentiel de l'autorité est dévolu à des prêtres. Longtemps rassemblés en petites unités, les Ga entament au xviie siècle un processus d'unification, sous la houlette de souverains dont le plus éminent est Okai Koi (env. 1610-1660). Cependant, à la fin de ce siècle, les Ga passent largement sous la dépendance d'un autre État, l'Akwamu.

Si la fondation d'États centralisés n'est donc pas l'apanage des Akan, ceux-ci dominent incontestablement la région à partir du xviiie siècle. Les Akan disent descendre tous du riche et puissant royaume abron (xive siècle). Ils ont de nombreux points communs sur les plans linguistique, culturel, religieux et sociétal (sociétés largement matrilinéaires).

Parmi les États akan, les Fanti fournissent un exemple d'organisation politique durable, dynamique, mais non centralisé. De petites cités-États, situées le long de la côte, se sont développées à partir de Mankessim et ont entamé, à partir du xviie siècle, un processus de « fantéisation » des peuples de la région. Progressivement, les États fanti s'allient entre eux par une sorte de confédération informelle, unie autour d'un lieu de culte commun et destinée à faire face à de puissants voisins, comme l'Ashanti ou le Denkyira.

Si les Fanti sont les premiers à entrer en contact avec les Portugais (fin du xve siècle), le royaume (puis l'empire) Ashanti (ou Asante) se distingue historiquement en devenant le plus important État akan, avec un territoire qui, à son apogée (xixe s.), occupe 70 p. 100 du pays actuel. Son expansion a commencé avec le souverain (dit ashantehene) Osei Tutu, formé à la cour de deux puissants États voisins, le Denkyira puis l'Akwamu, à l'extrême fin du xviie siècle. Sous les auspices d'un prêtre traditionnel, il assoit la souveraineté ashanti, sa légitimité et sa puissance, sur le mythe d'un siège d'or descendu du ciel. Dès lors, dans la nouvelle capitale, Kumasi, la fête annuelle de l'igname, ou odwira, est l'occasion de réaffirmer la légitimité du souverain : tous les chefs soumis sont tenus d'y assister pour y renouveler leur serment d'allégeance. Afin de maintenir la cohésion impériale, les différentes parties de l'empire ne peuvent guerroyer entre elles et nul n'a le droit (sous peine de mort) de faire référence à l'indépendance perdue. L'expansion ashanti se poursuit après la mort au combat d'Osei Tutu en 1717. Son successeur, Opoku Ware (1720-1750), conquiert presque tous les États akan (à l'exception des États fanti) et gagne un contrôle direct à la mer où il entre en relation avec les marchands européens. Il étend même son influence au-delà de la zone akan, avec la conquête des pays gonja et dagomba (actuelle région du nord) et krakye (actuelle Volta). L'empire ashanti est très hiérarchisé ; immédiatement au-dessous de l'ashantehene se trouvent les souverains de la province centrale et, enfin, les souverains des provinces extérieures, qui paient tribut, en or et/ou en esclaves.

Kumasi occupe une position totalement centrale, où convergent de multiples routes en étoile qui relient la capitale à toutes les autres provinces − position stratégique pour des raisons commerciales et militaires. L'Ashanti garnit son considérable trésor royal par des revenus tirés du commerce, en particulier de la traite des esclaves, capturés dans les provinces périphériques et vendus aux Européens sur la côte. Ces derniers fournissent en échange nombre de produits venus d'Asie et surtout d'Europe, notamment des armes à feu, qui permettent de capturer les esclaves et d'agrandir l'empire. Peu d'États ont pu résister aux appétits ashanti : l'un d'eux est l'Akyem Abuakwa, qui va jusqu'à offrir l'asile politique à des habitants de provinces rebelles en 1834 et 1874.

L'arrivée des Européens

À cette date, les Britanniques ont fini par prendre l'ascendant sur toutes les autres nations européennes implantées sur le littoral. Les premiers à s'installer sur la côte avaient été les Portugais, en 1471, bâtisseurs du fort de Sao Jorge de la Mina (devenu Elmina). Suivent d'autres constructions du même type, qui servent d'entrepôts de marchandises et de captifs destinés aux Amériques, de lieu de résidence pour les commerçants, voire de garnison et de centre de mission catholique. Les Portugais, qui achètent surtout de l'or (d'où le nom donné à la région, Côte-de-l'Or) entrent en rivalité avec les Hollandais, qui les évincent totalement de la région vers 1640, et avec les Britanniques, qui prennent possession du fort de Cabo Corso (Cape Coast) en 1664.

Le commerce se fait d'abord par l'intermédiaire de compagnies à charte, puis de compagnies concurrentes. Les produits importés augmentent en volume et en variété : textiles et objets métalliques au début, auxquels s'ajoutent au xviie siècle des perles, des ornements divers, des armes et des munitions. Quant aux exportations, elles sont très rapidement dominées par le trafic d'esclaves déportés au Nouveau Monde, qui connaît un apogée à la fin du xviiie siècle.

Les conséquences sociales, économiques et politiques de la traite sont diverses : si l'Ashanti lui doit une bonne partie de sa puissance, les régions périphériques, systématiquement razziées, pillées ou conquises, voient disparaître les segments les plus dynamiques de leur population. Cette nouvelle donne a encore des effets aujourd'hui dans les rapports qu'entretiennent les Ashanti avec les peuples environnants.

Par ailleurs, les villes fanti et ga développées aux abords des forts européens voient la naissance et l'ascension d'une classe de marchands (parmi lesquels des métis) dont l'influence grandit aux xviiie et xixe siècles. Ceux-ci envoient volontiers leurs enfants faire des études en Europe et sont en partie à l'origine de l'introduction du christianisme dans la région.

Au xixe siècle, les Britanniques, qui ont aboli la traite des esclaves en 1807, évincent les autres puissances européennes par rachat des forts (danois en 1850, hollandais en 1872). Ayant passé des alliances avec les États fanti, les Britanniques entrent en conflit avec l'Ashanti, qui n'a pas abandonné ses ambitions de tenir durablement le littoral. Une première guerre anglo-ashanti, en 1824, voit la défaite des Britanniques, qui prennent leur revanche en 1826. S'ensuivent une douzaine d'années de paix et de prospérité, sous l'égide d'un « conseil de marchands britanniques » (1830-1843), dirigé par George Maclean. Depuis Cape Coast, il pose déjà les bases de ce que sera l'administration coloniale, en outrepassant sérieusement son rôle de gestionnaire des affaires commerciales britanniques : il multiplie les missions de « bons offices », se pose en arbitre incontournable des conflits régionaux et use de son influence pour intervenir par exemple contre les exécutions rituelles lors des funérailles de souverains... Devant cette évolution, la couronne d'Angleterre reprend le contrôle direct des forts et fait signer aux États fanti, en 1844, un traité par lequel les chefs de plusieurs nations littorales reconnaissent la juridiction britannique en matière criminelle. Bien qu'il ne s'agisse en rien d'une cession de la souveraineté, c'est bien ainsi que l'entendent les Britanniques, qui essaient d'exiger un impôt par capitation en 1852 et se voient opposer une résistance efficace.

Une nouvelle guerre anglo-ashanti, en 1873, se solde par la victoire des Britanniques, qui incendient Kumasi. Par le traité de Fomena de 1874, l'Ashanti abandonne toute ambition ou influence sur le sud du pays. La plupart des régions soumises par l'Ashanti se détachent alors, même au nord de l'actuel Ghana. C'est la fin de la suprématie ashanti : une dernière guerre de résistance aux Britanniques sera menée par la reine mère Yaa Asantewa en 1901, mais elle sera sanctionnée par le bannissement de cette dernière et de l'ashantehene aux Seychelles. L'Ashanti passe alors sous protectorat britannique (1902), ainsi que les Territoires du Nord.

Entre-temps, en 1874, la couronne avait déjà annexé la Gold Coast (soit tout le sud de l'actuel Ghana) malgré la résistance politique des Fanti, qui ont tenté une expérience originale de Confédération moderne de 1867 à 1872. La confédération fanti, dirigée par un « roi-président », se dote d'une Constitution adoptant le principe de la séparation des pouvoirs et d'un équilibre entre chefs « traditionnels » et nouvelle élite lettrée. En dépit des efforts pour garnir le trésor fédéral, la Confédération ne résiste pas longtemps à la crise financière et aux conflits qui opposent ses différentes composantes : l'expérience ne dure guère plus de cinq ans, mais pose les bases de la résistance au système colonial, dans laquelle se distingueront les Fanti jusqu'à l'indépendance.

L'époque coloniale

La colonisation de la Gold Coast n'excède guère quatre-vingts ans, voire cinquante-cinq ans pour une bonne partie du pays. Cependant, il s'agit d'une période majeure dans l'histoire ghanéenne, en raison des profonds et durables changements qu'elle a induits.

L'administration et l'exploitation de la colonie

Du point de vue administratif, la colonie n'est pas uniforme. La Gold Coast, l'Ashanti, les Territoires du Nord et, à partir de 1919, la partie du Togo ex-allemand placé sous mandat britannique connaissent des régimes différents, mais les grands principes y sont les mêmes. Le futur Ghana est placé sous l'autorité d'un gouverneur, responsable devant le secrétariat d'État aux Colonies à Londres, assisté de deux corps importants : le Conseil exécutif et le Conseil législatif. Ces deux assemblées sont composées de Blancs, malgré l'introduction progressive d'une petite minorité d'Africains – généralement nommés par le pouvoir et non pas élus. Au niveau local, c'est l'administration indirecte (Indirect Rule) qui prévaut, système par lequel l'autorité est largement dévolue à des chefs « traditionnels » choisis et instrumentalisés par le pouvoir colonial.

Le gouvernorat de Gordon Guggisberg (1919-1927) représente une période de développement exceptionnel sur les plans social et économique. En huit ans sont construits le port de Tema (à l'est d'Accra), le collège secondaire d'Achimota, l'hôpital de Korle Bu, ainsi que plusieurs routes, ponts et tronçons de voie ferrée. Pour « éclairé » qu'il soit, Guggisberg reste néanmoins dans la droite ligne de la logique coloniale, dont l'injustice n'est nullement remise en cause.

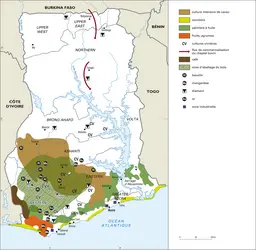

L'économie dite coloniale a, en fait, commencé avant la colonisation et se caractérise par l'existence de plantations et l'exportation de cultures de rente. Après la fin de la traite des esclaves (les dernières déportations, d'ailleurs illégales, ont lieu vers 1830 dans cette région), la reconversion s'effectue autour du palmier à huile, produit dont la Grande-Bretagne est très demandeuse pour son industrie. À la fin du xixe siècle, les palmeraies sont peu à peu supplantées par les cacaoyers, introduits par une mission protestante vers le milieu du siècle puis diffusés par un planteur ghanéen, Tetteh Quarshie, à partir de 1879. Les plantations de cacao couvrent bientôt tout l'est et le centre du pays : en 1910, la valeur des exportations atteint déjà 6 millions de livres et 60 millions en 1951 (malgré une maladie dévastatrice à partir de 1930). Grâce à la mobilisation de l'Association pour la protection des droits des indigènes créée en 1897, la propriété de la terre est demeurée aux communautés ghanéennes au lieu de passer, comme le prévoyait un projet colonial, aux mains de la couronne. De ce fait, l'économie de plantation est entièrement contrôlée par des Ghanéens, mais ces derniers n'ont aucune influence sur les prix et les cours, alors que le commerce est largement dominé par des compagnies européennes, comme l'United Africa Company. Les autres produits de l'économie coloniale sont les minerais, comme l'or, dont l'extraction commence au xixe siècle, pour être bientôt monopolisée par les Européens, ou le manganèse, dont le Ghana est le deuxième producteur mondial en 1951, avec des exportations d'une valeur de 7 millions de livres.

De la contestation anticoloniale au nationalisme

La mobilisation anticoloniale a commencé dès le xixe siècle au Ghana, notamment sous l'influence d'intellectuels formés en Grande-Bretagne (juristes, journalistes, médecins...). Elle se poursuit tout au long du xxe siècle, avec d'importants changements. Durant l'entre-deux-guerres, les mouvements d'opposition au colonialisme, plutôt élitistes et modérés, ne demandent ni l'indépendance ni même l'autonomie : ils réclament une plus grande participation politique des Africains (notamment des élites urbaines et instruites) et la fin des discriminations raciales dans l'accès aux emplois publics. C'est le cas de la Youth Conference, créée en 1930 autour de Joseph Boakye Danquah, notamment.

Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes se radicalisent politiquement et se démocratisent socialement. Dans un contexte national et international favorable à la décolonisation, les autorités coloniales, toujours très conservatrices, accordent tout au plus quelques droits à une infime minorité. En 1948 se crée un premier parti, modéré, l'United Gold Coast Convention (U.G.C.C.). Le poste de secrétaire général en est alors proposé à Kwame Nkrumah, dont la personnalité et le parcours vont avoir des conséquences fondamentales sur l'évolution du nationalisme. Ses origines modestes permettent aux petites gens de s'identifier à lui ; charismatique, il est doté d'un exceptionnel talent d'orateur. Sa formation dans des universités anglaises et américaines et les emplois qu'il a exercés dans ces deux pays l'ont sensibilisé aux questions de discrimination raciale. Enfin, il a fait ses premières armes de militant au sein de l'Association des étudiants ouest-africains et du Mouvement panafricain. Peu après son retour au pays en 1948, des émeutes éclatent à Accra, après la répression armée (trois morts) d'une manifestation d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. La rébellion s'étendant aux grandes villes du pays, six leaders nationalistes de l'U.G.C.C. sont incriminés, emprisonnés (« The Big Six », dont Nkrumah) et bientôt libérés. Mais Nkrumah apparaît dès lors comme trop radical pour les autres dirigeants de l'U.G.C.C., plus conservateurs et bourgeois.

Démis de ses fonctions, Nkrumah fonde son propre parti, le Convention People's Party (C.P.P.), en juin 1949. Appuyé par des mouvements de « jeunes » radicaux, il se dit et se pense soutenu par « les masses ». Son mot d'ordre, simple et clair, est : « L'autonomie, tout de suite. » Son parti se distingue aussi par une propagande aussi active qu'efficace : tournées dans les villages, distribution de vêtements ou de fanions du C.P.P., relais dans les syndicats, publication d'articles (souvent censurés par les autorités) dans la presse populaire...

Cette propagande porte ses fruits en 1951 : dans le cadre de la « Constitution Coussey », résultat d'un compromis entre nationalistes et autorités coloniales, un scrutin a lieu pour élire certains membres de la nouvelle assemblée législative. Le C.P.P. remporte 34 sièges sur 38, entraînant la libération de son leader, Nkrumah, qui était de nouveau incarcéré.

En 1952, l'exécutif devient de fait un gouvernement autonome, avec Nkrumah comme Premier ministre, qui lance la marche à l'indépendance. En 1954, une nouvelle Constitution introduit le suffrage universel, et les élections qui ont lieu cette même année voient apparaître le multipartisme, ce qui n'empêche pas le C.P.P. de remporter 80 p. 100 des sièges.

La marche à l'indépendance est entravée un temps par deux obstacles. D'une part, la question du devenir du Togo sous mandat britannique, dont la population éwé semble souhaiter une réunification avec la partie française : mais, en 1956, l'O.N.U. se déclare favorable à un plébiscite, dont le résultat est le ralliement au futur Ghana. D'autre part, l'opposition conservatrice au C.P.P. connaît une nouvelle phase avec la création, par Kofi Abrefa Busia, du National Liberation Movement (N.L.M.), un parti très bien implanté en Ashanti, qui milite pour une forme de gouvernement confédéral, laissant une grande autonomie aux régions. Malgré la fronde en Ashanti contre le projet centralisateur de Nkrumah et les violences contre ses partisans, les élections de 1956 voient un nouveau triomphe du C.P.P., qui remporte 70 p. 100 des sièges. Au même moment, à Londres, le Parlement vote un décret accordant l'indépendance à la Gold Coast.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Monique BERTRAND : géographe, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (U.R. 013, migration, mobilités et peuplement)

- Anne HUGON : maître de conférences en histoire à l'université Paris-I, agrégée d'histoire, membre de l'Institut universitaire de France

Classification

Médias

Autres références

-

ACCRA

- Écrit par Pierre VENNETIER

- 430 mots

- 1 média

Capitale du Ghāna, Accra est née vers la fin du xvie siècle avec l'installation, sur la rive orientale du Korle Lagoon, d'un petit village, Ga. La fondation, entre 1650 et 1680, de trois forts (Fort James, par les Anglais, Fort Crevecœur par les Hollandais, Christiansborg Castle, par les Danois),...

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

...1949 ; un processus constitutionnel lui permit d'accéder au partnership dès 1951 et à l'indépendance complète, le 6 mars 1957 ; la Gold Coast, devenue le Ghāna, fut ainsi la première colonie d'Afrique noire à accéder à la souveraineté internationale. En fait, l'exemplarité du cas provint essentiellement... -

ARMAH AYI KWEI (1939- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 346 mots

L'œuvre du romancier ghanéen Ayi Kwei Armah traite de la corruption et du matérialisme dans l'Afrique contemporaine.

Né en 1939 à Takoradi, dans la colonie de la Gold Coast (auj. au Ghana), Ayi Kwei Armah fréquente les écoles missionnaires locales, puis le collège d'Achimota. En 1959, il...

-

ASHANTI ou ACHANTI

- Écrit par Paul MERCIER

- 1 156 mots

- 1 média

Les Ashanti (ou Asante) étaient, d'après les estimations démographiques de 2000, plus de 1 500 000, vivant dans les régions centrales de la république du Ghāna. Ils y ont imposé leur suprématie politique aux xviiie et xixe siècles, et les contrecoups de leurs opérations militaires...

- Afficher les 20 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- LIMANN HILLA (1934-1998)

- HYDROÉLECTRICITÉ

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- MATIÈRES PREMIÈRES

- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR

- NON-ALIGNEMENT

- KUFUOR JOHN (1938- )

- COMMERCE, histoire

- AKAN ROYAUMES

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- ÉCONOMIE MIXTE

- COUP D'ÉTAT

- AKOSOMBO BARRAGE D'

- EXPORTATIONS

- URBANISATION

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- ACHEAMPONG IGNATIUS KUTU (1931-1979)

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- OR PRODUCTION DE L'

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE