HERPÈS

Article modifié le

W. Griesinger, en 1857, désigna sous le vocable d'Herpes febrilis la dermatose que nous connaissons aujourd'hui. En 1912, W. Grüter reconnut son caractère infectieux en la transmettant à la cornée du lapin et en la reportant de l'œil de cet animal à celui d'un homme déjà aveugle. Il constata que le filtrat sur bougie de porcelaine des produits pathologiques déterminait également la maladie expérimentale, et en conclut à l'origine virale et non bactérienne de l'infection herpétique. En 1931, E. W. Goodpasture, A. M. Woodruff et G. J. Buddingh réussissaient la culture du virus herpétique sur la membrane chorio-allantoïque de l'œuf de poule incubé. Mais c'est le développement de la culture de cellules animales in vitro, à partir des années 1950, qui a rendu possibles les connaissances qu'on possède actuellement sur ce virus.

Le virus herpétique

Classification

La famille des Herpesviridae comprend plus de cinquante virus isolés dans la plupart des espèces vivantes. Six virus infectent l'homme : l'Herpesvirus simplex 1 et 2 (HVS), le virus varicellae-zona (VZV), le Cytomegalovirus (CMV), le virus Epstein-Barr (EBV) et le sixième Herpesvirus humain (HVHG).

Dans le genre Herpesvirus, l'espèce type est Herpesvirus simplex. Selon P. Wildy, W. Russel et R. W. Horne (1960), ce virus comprend un nucléoïde central, une capside et une membrane d'enveloppe. Le nucléoïde, de 77,5 ± 0,5 nm de diamètre, contient notamment l'acide nucléique viral (ADN). La capside, de symétrie cubique, présente l'aspect d'un icosaèdre régulier d'un diamètre de 105 ± 1 nm. Elle résulte de l'assemblage de 960 sous-unités protéiques asymétriques groupées en 162 capsomères. Parmi ceux-ci, 150 sont des hexamères ou hexons formés de 6 sous-unités : ils occupent les faces et les arêtes de l'icosaèdre. Les douze autres sont des pentamères ou pentons formés de 5 sous-unités. Ils sont situés sur les douze sommets. Tous ont la forme de prismes hexagonaux ou pentagonaux longs de 12 à 12,5 nm, larges de 9,5 nm, et parcourus par un canal axial d'environ 4 nm de diamètre. Enfin, l'enveloppe donne à l'ensemble du virion un diamètre de 145 à 180 nm. C'est une membrane d'environ 10 nm d'épaisseur.

Constitution chimique

W. Russel, D. H. Watson et P. Wildy ont montré en 1963 que le virus purifié renferme, pour 100 parties de protéines, 10 parties d'acide nucléique, 2,5 de glucides et 32 de phospholipides. Sa masse totale est de l'ordre de 1,3 × 10— 15g.

L'ADN viral est constitué par une seule molécule bicaténaire conforme au schéma de F. H. Crick et J. D. Watson. Sa masse moléculaire est d'environ 100 millions, sa longueur de 50 μm et une particule virale en contient à peu près 1,7 × 10—16g. Il renferme une proportion très élevée (68 p. 100) de guanine et de cytosine (G + C), ce qui lui assure une température de dénaturation thermique élevée (96 0C) et une densité de flottation en chlorure de césium de 1,727. Cette longue molécule compte environ 300 000 nucléotides. Leur répartition le long de la chaîne diffère sensiblement de celle de la cellule hôte de mammifère et se rapproche beaucoup d'une distribution au hasard. Cela traduit le caractère « primitif » du génome viral et exclut la possibilité d'une communauté d'origine avec celui de l'hôte (Subak, Sharpe). L'infection herpétique est donc, pour les Vertébrés, certainement exogène. P. Sheldrick a montré que chacun des deux brins de l'ADN viral comporte deux segments dont la séquence est unique, un long (L) et un court (S), séparés par un segment dont la séquence est répétitive et complémentaire de celle de deux autres segments situés aux deux extrémités de la molécule qui peuvent, de ce fait, s'apparier avec lui. Lorsque l'appariement est réalisé, la molécule prend l'aspect d'une double boucle ou du chiffre 8. Des dispositions analogues existent chez toutes les espèces d'herpèsvirus. D. Lando a montré en 1969 que l'ADN herpétique purifié est infectieux pour les cultures cellulaires dans lesquelles il provoque la synthèse de virus complet. L'ADN monocaténaire obtenu par dénaturation thermique est lui aussi infectieux.

Chacun des deux brins de la longue molécule d'ADN comporte environ 150 000 nucléotides, ce qui permettrait de coder plusieurs centaines de protéines. En réalité, une partie seulement de cette capacité est exprimée. Une cinquantaine de protéines codées par le virus apparaissent dans les cellules infectées dont au moins trente entrent dans la constitution de la particule virale. Six polypeptides principaux ont été identifiés dans la nucléocapside avec des poids moléculaires de 12 000 à 154 000. Quatorze glycoprotéines appartiennent à l'enveloppe. La localisation des autres protéines n'est pas connue. Parmi ces protéines figurent au moins trois enzymes d'information virale : une thymidine-kinase, une ADN-polyménase (nucléotidyl-transférase) et une DNase I (travaux de Kit et Dubbs et de Keir et Gold).

Herpès 1 et herpès 2

Dès 1962, Schneeweis avait noté l'existence de deux sérotypes différents de H. simplex. Ces deux types antigéniques peuvent être distingués par des techniques immunologiques (immunofluorescence, méthodes immunoenzymatiques). Les souches du type 1 (HVS 1) infectent la partie supérieure du corps : bouche, région péribuccale, œil, tandis que celles du type 2 (HVS 2) atteignent la partie inférieure, spécialement les organes génitaux. La maladie est ainsi transmissible sexuellement ou à la naissance lors du passage du nouveau-né par la filière génitale. On peut aussi rencontrer HVS 1 au niveau génital et HVS 2 dans les lésions labiales. Il existe entre les deux virus un certain degré d'immunité, mais pas de protection réciproque.

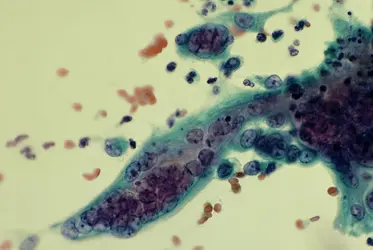

Le virus de l'herpès se développe facilement en culture cellulaire. Il produit un effet cytopathogène (ECP) à petites cellules arrondies « en grappe de raisin » ou à cellules géantes, syncytiales. Les lésions sont essentiellement nucléaires et consistent en modifications, dislocation et dispersion des nucléoles, margination de la chromatine et surtout apparition de grandes inclusions intranucléaires éosinophiles, Feulgen-négatives. Le virus herpétique détermine en outre des lésions chromosomiques, cassures et lacunes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jannick CHAMBERLIN : dermato-vénérologue

- Jean DE RUDDER : docteur en médecine, directeur recherche et développement biologique, Synthélabo

Classification

Média

Autres références

-

EXANTHÈME

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 194 mots

Manifestation caractéristique d'infections, en général fébriles, dont le déroulement provoque, au niveau de la peau, l'apparition d'une « éruption » cutanée. La confusion est facile avec des éruptions résultant d'intoxications (en général médicamenteuses) qui ont reçu le nom de...

-

ŒIL HUMAIN

- Écrit par Jean-Antoine BERNARD et Guy OFFRET

- 11 142 mots

- 13 médias

L'herpès de cornée est une affection très fréquente qui peut entraîner de très redoutables complications. L'immense majorité de la population adulte a subi l'infection herpétique, comme l'ont prouvé les enquêtes sérologiques systématiques. Mais seule une minorité aura une détermination oculaire :... -

THÉRAPEUTIQUE - Chimiothérapie

- Écrit par Michel PRIVAT DE GARILHE

- 4 943 mots

...effectuées par Privat de Garilhe et de Rudder en 1964 : dès cette époque il apparut nettement que ce composé était efficace vis-à-vis des virus à ADN comme l' herpès, par contre dépourvu d'activité vis-à-vis des virus à ARN. Par la suite, les expériences de Sanger et al. devaient mettre en lumière le mécanisme...

Voir aussi