ISLAM (Histoire) De Mahomet à la fin de l'Empire ottoman

Article modifié le

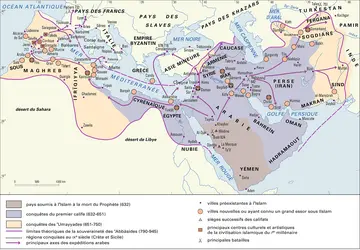

Le phénomène de l'expansion de la religion musulmane est l'un des faits marquants et constants de l'histoire du monde depuis le premier tiers du viie siècle ; l'aspect religieux s'est généralement doublé d'un aspect politique, offensif et impérialiste jusqu'au début des Temps modernes, défensif et anti-impérialiste face aux Occidentaux depuis la fin du xixe siècle.

L'expansion musulmane n'a pas été uniquement religieuse, militaire et politique : elle s'est également manifestée sur le plan intellectuel et artistique à diverses périodes, et les Arabes ont constitué un relais précieux entre la science antique et la Renaissance européenne.

Enfin, l'expansion ne s'est pas limitée au peuple arabe : elle a touché d'autres peuples et, des rives de la Méditerranée et de la mer Rouge, elle a gagné les rivages puis l'intérieur de l'Afrique noire, le monde du Sud-Est asiatique ; actuellement, elle ne paraît connaître ni arrêt ni même ralentissement.

L'expansion arabo-islamique

Les raisons initiales du succès de l'islam en Arabie

L' expansion de l'islam aux diverses époques de l'histoire est inséparable de l'adhésion aux principes énoncés par le prophète Muḥammad et, comme telle, elle a souvent pris l'aspect d'une conquête destinée à affirmer la suprématie de la religion musulmane ; mais, en même temps, elle a pu apparaître comme la manifestation triomphante d'un peuple jusqu'alors tenu en marge des grands empires : c'est donc une réaction politique, sociale, et même économique, qui aboutit à des bouleversements considérables de l'ordre anciennement établi.

Ces différents traits de l'expansion musulmane se trouvent déjà du vivant du Prophète, et notamment durant les dernières années de sa vie. Jusqu'en 628, il a mené, à côté de la prédication, un combat de caractère défensif, dirigé aussi bien contre les Qoraychites de La Mekke que contre les Juifs de Médine, combat dont le résultat essentiel a été la création de la communauté de ses partisans, la cohésion des premiers adeptes et des ralliés plus tardifs. Après 628 et jusqu'à sa mort, en 632, il a conduit contre les Qoraychites la lutte qui aboutit à leur soumission et à la conquête de La Mekke ; en même temps, il obtenait le ralliement d'un grand nombre de tribus bédouines païennes et de communautés chrétiennes d'Arabie, sans que celles-ci fussent contraintes à la conversion : on a déjà une préfiguration de la coexistence de populations d'origines ou de religions diverses au sein du futur empire musulman ; le rôle dominant est tenu par ceux qui ont adhéré à la vraie foi et qui constituent la communauté des fidèles, l' umma. Du temps de Muḥammad, celle-ci conserve des éléments empruntés à l'ancienne organisation tribale préislamique, mais désormais le facteur primordial de l'union est constitué par la religion et non plus par la parenté ; les dispositions d'ordre social ou politique contenues dans le Coran favorisent l'adhésion à la religion prêchée par le Prophète ; de plus, le fait que cette religion ait été révélée en arabe est pour ses adeptes une confirmation qu'elle a été révélée pour eux, les Arabes ; rapidement naît ce désir non pas de prosélytisme, mais d'affirmation, face aux adeptes d'autres religions, que les musulmans sont les détenteurs de l'orthodoxie et qu'ils doivent la faire triompher : c'est ainsi que vont se mêler, très tôt après la mort du Prophète, le religieux et le politique, caractéristique majeure de l'expansion musulmane.

L'expansion hors d'Arabie

Si, au lendemain même de la mort de Muḥammad, des sécessions se produisirent parmi les tribus bédouines, mal assimilées à la communauté, rapidement, Abou Bakr, successeur du Prophète, a refait l'unité de l'Arabie et affirmé la suprématie de l'islam : ce fut à la fois une guerre de conquête et une entreprise religieuse, qui devait en quelque sorte servir de répétition à des actions plus ambitieuses. En effet, Abou Bakr, puis Omar ont lancé les jeunes forces musulmanes contre les empires byzantin et sassanide : leur succès a été si rapide, si complet et si inattendu qu'il demande une explication. Certains ont voulu chercher celle-ci dans l'enthousiasme de la foi, d'autres dans des nécessités économiques nouvelles que l'Arabie ne pouvait plus satisfaire. Mais ces explications ne suffisent pas. Les Bédouins qui s'enrôlent sous la bannière de l'islam le font autant par conviction religieuse que par promesse d'un riche butin ; ils témoignent, au fur et à mesure que les succès se multiplient, d'une cohésion renforcée par la conviction qu'ils combattent pour une foi d'autant plus vraie qu'elle est victorieuse. Par ailleurs, ni les Byzantins, ni les Sassanides n'ont, au début, cru au danger arabe ; eux-mêmes sortaient d'une lutte sanglante, épuisante, qui les avait opposés jusqu'en 628 pour la domination du Proche-Orient. Les deux empires étaient considérablement affaiblis et les difficultés intérieures ajoutaient encore à leur faiblesse : pour l'Empire byzantin, dirigé par Héraclius, les querelles religieuses prenaient le caractère de persécution exercée par les orthodoxes de Constantinople contre les monophysites et les jacobites de Syrie et d'Égypte, si bien que ceux-ci accueillirent avec ferveur les musulmans conquérants, qui se montraient beaucoup plus tolérants. En Mésopotamie, à la suite de la mort de Chosroès II (628), l'anarchie s'était installée, et Yazdadjird III, le souverain en place au moment de la conquête arabe, ne disposait que d'une autorité limitée et ne pouvait plus compter sur les tribus frontalières qui, de longue date, avaient formé une barrière contre les razzias bédouines : ces tribus, maltraitées par Chosroès II, avaient choisi le camp arabe et facilitèrent la pénétration musulmane en territoire sassanide.

En l'espace de douze ans, de 633 à 645, la Mésopotamie, la Palestine, la Syrie et l'Égypte passent aux mains des Arabes. Quelques dates sont significatives : franchissement de l'Euphrate (635), occupation de Ctésiphon (638) et de Néhavend (642), prise de Damas (635, puis 636), d'Alep (637), de Jérusalem (638), de Pelouse (639), de Babylone d' Égypte (641) et enfin d'Alexandrie (642). À cette date de 642, mis à part quelques réactions locales, l'empire sassanide a pratiquement cessé d'exister (il ne poursuivra plus que des combats d'arrière-garde en Iran central et oriental) et l'Empire byzantin a perdu deux de ses plus belles provinces : la Syrie et l'Égypte. L'avance des musulmans ne s'est arrêtée en fait que devant des obstacles naturels : les montagnes du Taurus en Asie Mineure, celles de l'Iran oriental, les déserts de Cyrénaïque et de Nubie.

Dès lors se pose aux conquérants le problème de l'administration des pays conquis. Dans le Coran, il n'existe aucune stipulation concernant les peuples vaincus : il faut donc s'en référer à l'exemple de Muḥammad qui, suivant les circonstances, a expulsé, massacré ou réduit à l'état de tributaires les vaincus. En fait, le régime des tributaires n'a véritablement été organisé que sous les califes, et l'on distingue entre les païens, qui doivent se convertir sans pour autant devenir musulmans à part entière, et les gens de l'Écriture qui, moyennant certaines obligations, peuvent continuer à pratiquer leur religion sous la protection musulmane. Quant au massacre des vaincus, il n'a été pratiqué que sur les armées en déroute et sur les populations qui avaient opposé la violence aux conquérants ; en effet, il n'était pas de l'intérêt des musulmans d'exterminer des populations qui se soumettaient à leur domination et qui, surtout dans les pays riches, apportaient une importante contribution à la vie économique de la communauté musulmane.

Les premiers califes ont utilisé dans une assez large mesure les institutions locales en les adaptant à la législation islamique ; en outre, dans les pays, comme la Syrie et l'Égypte, où la reddition fut conditionnelle, la situation antérieure fut respectée et les propriétaires fonciers conservèrent la propriété de leurs terres moyennant un impôt foncier, le kharādj ; mais les biens du basileus, de sa famille, des propriétaires en fuite ou morts au combat devinrent biens de l'État musulman qui en assura la gestion. En Mésopotamie, où la capitulation fut inconditionnelle, les terres furent confisquées ou, éventuellement, laissées à titre précaire à leurs anciens propriétaires contre le versement de l'impôt foncier et d'un tribut. En raison des revenus nouveaux et importants échus désormais à la communauté musulmane (et dont un cinquième revenait à Allāh et à son Envoyé, ou aux successeurs de celui-ci), il fallut mettre sur pied une administration financière – le dīwān – destinée à gérer les sommes provenant de la conquête, des tributs versés par les protégés, de la dîme, de l'impôt foncier, etc. Les combattants musulmans se virent attribuer le produit du butin, qui leur fut remis en nature, puis en espèces, pour leur solde ou leur pension. Le territoire musulman fut alors divisé en provinces (Syrie, Égypte, Iraq) dont chacune eut à sa tête un wālī, gouverneur militaire et politique, assisté par des fonctionnaires qui furent recrutés parmi ceux de l'ancienne administration byzantine ou sassanide ; cette adhésion du personnel des anciens empires fut facilitée par la tolérance des conquérants en matière de religion et même en matière de finances.

Pour mieux tenir en main les territoires conquis, les califes ont utilisé deux moyens : l'implantation de villes nouvelles, peuplées d'Arabes, qui furent les centres politiques et militaires des provinces, et la distribution des terres, hors d'Arabie, aux musulmans. Les villes créées furent à l'origine essentiellement des bases militaires (amçār) : ainsi furent fondées Koufa et Bassora en Iraq, Fostat en Égypte. C'est à partir de ces amçār que l'influence arabe s'est répandue : elles ont attiré toute une population d'artisans et de marchands et, bien situées sur les routes de transit commercial, elles ont été des relais de commerce et des centres d'expansion religieuse, politique et linguistique.

Dans cet empire en création, l' armée joue un rôle important : composée exclusivement de musulmans, placée sous le commandement des gouverneurs de provinces et répartie en groupes correspondant aux cadres naturels des Bédouins, elle constitue des djound, milices ou garnisons dispersées dans les provinces ou rassemblées dans les nouvelles bases militaires. Avec ces soldats musulmans – dont le calife est le premier –, les propriétaires fonciers et les hauts fonctionnaires arabes forment la communauté musulmane, privilégiée par son adhésion à l'islam mais aussi par les avantages issus de la conquête et par un traitement spécial en matière d'impôt. Chez ces musulmans « d'origine », islamisme et arabisme se confondent, et ils ont conscience de représenter l'élite qu'Allāh a désignée pour diriger le monde. Leur suprématie, ils l'imposent aux non-musulmans, les re'aya ou sujets, qui sont administrés localement par leurs propres chefs religieux ou leurs magistrats ; sauf de rares exceptions, les notables ont conservé une bonne partie de leurs prérogatives.

Avec le temps apparaît une nouvelle catégorie de population : celle des non-Arabes qui se sont convertis. Théoriquement, ils devraient jouir des mêmes droits et des mêmes avantages que les Arabes, mais les musulmans « d'origine » les maintiennent dans une condition inférieure et les considèrent comme les « clients » (mawālī) des tribus arabes ; en particulier, ils ne sont pas inscrits sur les listes du dīwān et ne perçoivent rien des revenus créés par la conquête : ils ne sont donc pas totalement assimilés à la communauté musulmane, et cette condition devait plus tard les pousser à s'insurger contre le pouvoir et les notables.

La deuxième expansion et l'empire omeyyade

Après la première phase d'expansion et la période d'adaptation nécessaire à la situation nouvelle, le jeune État musulman a connu quelques décennies assez troublées, qui ont correspondu à la lutte pour le pouvoir entre plusieurs clans arabes. La victoire des Omeyyades, avec Mu‘āwiya, en 660-661, marque le succès d'une fraction de l'aristocratie mekkoise et une transformation, encore timide, de l'État théocratique arabo-musulman en un État séculier. Mais, surtout, les califes omeyyades ont lancé une deuxième vague d'expansion qui a été particulièrement forte sous les règnes de Mu‘āwiya (661-680), de ‘Abd al-Malik (685-705) et de Walīd Ier (705-715). Les expéditions arabes se sont effectuées dans trois directions : l'Asie Mineure et Constantinople, l'Afrique du Nord et l'Espagne, l'Asie centrale et l'Inde. Le facteur religieux n'a pas été absent dans ces expéditions, et les Omeyyades ont su le mettre en avant pour inciter les Arabes à maintenir et développer leur expansion politique ; les luttes contre les Byzantins ont pu faire figure de guerre sainte et les califes apparaître ainsi comme les champions de l'islam face aux Infidèles de l'extérieur, mais aussi face à leurs adversaires de l'intérieur.

La frontière séparant le monde arabe du monde byzantin comportait un obstacle majeur, les montagnes du Taurus, qui interdirent longtemps toute installation permanente des musulmans en Asie Mineure ; il y eut, au temps des Omeyyades, des incursions, des raids dans les provinces byzantines, mais à aucun moment il ne s'est agi de guerres de conquête. En revanche, la Cilicie et la région du haut Euphrate ont constitué un enjeu territorial farouchement disputé entre Grecs et Arabes. Mais l'exploit remarquable accompli par les musulmans à cette époque est la série de sièges menés contre Constantinople, la capitale byzantine au prestige incomparable. Il y eut trois périodes de sièges : la première se situe en 668-669, la deuxième de 674 à 680, la troisième de 716 à 718. Bien que non couronnées de succès, ces expéditions n'en ont pas moins prouvé, en leur temps, l'ardeur conquérante des musulmans et imposé aux Byzantins une attitude de prudence à leur égard.

Un autre champ d'expansion a été constitué par l'Asie centrale et par l'Inde, à partir des bases musulmanes établies au Khorassan, province de l'Iran oriental. Après la conquête de l'Afghanistan, en 699-700, ce fut le tour des territoires de l'Asie centrale : le Tokharistan (705), la Sogdiane avec la ville de Boukhara (706-709), le Khwarezm et la ville de Samarkand (710-712) et le Ferghana (713-714). L'Asie centrale constitua alors l'extrême avancée de la poussée musulmane vers le nord-est et, face aux Turcs, elle fut organisée en région de défense et très rapidement islamisée : Boukhara et Samarkand devinrent de grands centres musulmans. Plus au sud, les généraux arabes envahirent le Béloutchistan (710) et de là passèrent dans le Sind et atteignirent l'Indus ; le sud du Pendjab fut occupé en 713, mais la présence musulmane dans cette région lointaine ne fut pas alors maintenue et, pratiquement, ce fut l'Indus qui marqua la frontière entre l'empire arabe et l'Inde.

Enfin le troisième terrain d'expansion, et non le moindre, fut constitué par l' Afrique du Nord et l'Espagne. Une première expédition, en 647, montra aux Arabes la faiblesse des Byzantins en Byzacène ; une deuxième expédition eut peut-être lieu en 660-663, mais la plus décisive fut celle que conduisit ‘Oqba ibn Nāfi' en 670 et qui aboutit à la fondation d'un camp militaire permanent en Ifrīqiya (Tunisie actuelle) : Qayrawān (Kairouan) ; il est possible que ‘Oqba ait atteint l'Atlantique en 681-682 après avoir traversé toute l'Afrique du Nord, mais il périt au cours du voyage de retour à Biskra en 683. L'occupation définitive de ce que l'on appela plus tard le Maghreb (le Couchant, l'Occident) se produisit entre 695 et 708, à la suite de la prise de Carthage (695, puis 698), de la défaite des troupes berbères (702) et de l'implantation des Arabes au Maroc de 705 à 708. Après un bref temps d'arrêt, la progression reprit : en mai 711, Ṭāriq ibn Ziyād passait en Espagne, occupait Cordoue puis Tolède (octobre-novembre 711). Cinq ans plus tard, la quasi-totalité de l'Espagne était aux mains des musulmans.

Jusqu'au règne du calife ‘Abd al-Malik, les institutions mises en places antérieurement ont été maintenues. C'est avec ‘Abd al-Malik qu'interviennent les premières grandes modifications ; celles-ci sont dues au fait que le nombre des Arabes a augmenté dans les provinces et que, en raison des conversions, les musulmans sont de plus en plus nombreux. En outre, ‘Abd al-Malik a moins subi que ses prédécesseurs l'influence byzantino-chrétienne : la conséquence en a été l'arabisation progressive de l'administration où des fonctionnaires arabo-musulmans côtoient désormais des fonctionnaires chrétiens, et la langue arabe devient la langue administrative dans toutes les provinces de l'empire ; c'est à cette époque qu'apparaissent les premières monnaies d'or (dīnārs) et d'argent (dirhams) frappées par les musulmans. Le mouvement de distribution des terres, commencé sous les califats de Omar et de Othman, a continué largement, au profit des proches et des familiers des califes omeyyades et des gouverneurs. Les terres, à l'origine seulement concédées à ferme et à titre viager, deviennent de véritables propriétés privées, susceptibles de transactions commerciales : peu à peu se constituent de grands domaines privés que leurs propriétaires arabes, résidant dans la capitale, Damas, ou dans les grandes villes, laissent à des fermiers indigènes le soin d'exploiter ; ce développement de la propriété privée – qui accapare les bonnes terres – entraîne une diminution des revenus tirés par l'État de l'impôt foncier. L'État augmente alors les impôts auxquels sont astreints les non-musulmans ( impôt foncier ou kharādj, et capitation ou djizya), ce qui a pour conséquences la multiplication des conversions et l'accroissement du nombre des mawālī, qui, en principe, ne devraient plus payer que la dîme et les impôts religieux ; mais, l'administration n'ayant pas tenu compte des modifications intervenues, les mawālī manifestèrent leur mécontentement et beaucoup d'entre eux rejoignirent les mouvements d'opposition. Le calife Omar II (717-720) introduisit alors des réformes en faveur des mawālī et des mesures restrictives à l'égard des dhimmi (protégés), qui furent systématiquement éliminés de l'administration, ce qui provoqua la désorganisation de celle-ci.

L'empire omeyyade a été, à juste titre, qualifié d'empire arabe car il a, d'une part, étendu la suprématie arabe sur des territoires considérables, de l'Atlantique au Turkestan, et, d'autre part, il a maintenu le caractère arabe du gouvernement et continué les traditions littéraires de l'Arabie ; il a en outre œuvré en faveur de la langue arabe comme langue commune, sans que disparaissent les langues locales. S'il est certain que les Arabes commencent à ressentir des influences extérieures, dues aux contacts avec les civilisations étrangères, le caractère nettement arabe de la civilisation omeyyade est cependant largement prédominant.

Les Abbassides et le monde musulman

Le renversement des Omeyyades par les Abbassides, en 750, a des causes multiples ; on l'a autrefois expliqué trop simplement par la victoire des éléments iraqo-iraniens sur les Syro-Égyptiens. Il faut, en fait, y discerner une opposition religieuse, des haines familiales, le mécontentement social, particulièrement vif chez les mawālī, l'incapacité des Omeyyades à adopter de nouvelles mesures pour répondre aux transformations internes de l'empire.

Le changement apparaît moins dans l'éviction d'une dynastie par une autre – toutes deux sont arabes – que dans l'accession aux organes du pouvoir d'éléments musulmans non arabes, souvent iraniens, dans la transformation de l'administration, le développement considérable des villes, l'expansion commerciale et, enfin, un essor intellectuel original. La volonté de changement s'est manifestée de façon tangible par le choix de la nouvelle capitale : Damas a été abandonnée au profit de Bagdad, fondée en 762 ; ce changement correspond à une modification de caractère politique, mais aussi à un transfert des principaux axes commerciaux. Le califat abbasside n'est pas caractérisé par une expansion territoriale : il n'y a pratiquement plus de guerres de conquête, mais plutôt de petites guerres de frontières, surtout contre les Byzantins, et des combats défensifs, pas toujours victorieux, contre de nouveaux venus dans les territoires musulmans, notamment des Turcs dans la partie orientale. En revanche, deux autres formes d'expansion prédominent : l'expansion commerciale, qui impose la suprématie économique de l'Islam de l'Atlantique aux frontières de l'Inde, et l'expansion intellectuelle, qui a consacré l'arabe comme langue de gouvernement et de culture.

L'expansion commerciale est frappante par son ampleur ; les Abbassides tiennent la position clé du grand commerce de cette époque : l'isthme séparant la Méditerranée de l'océan Indien ; la fondation de Bagdad a favorisé l'appel de marchandises vers l'Iraq, qui devient la plaque tournante du commerce du Proche-Orient avec ses ports de Baṣra (Bassora) et d'Obollah ; de là, les navigateurs et les marchands musulmans gagnent l'Inde occidentale où ils ont créé des comptoirs et des relais ; plus à l'est, ils touchent Ceylan où ils sont en contact avec les marchands chinois ; peut-être même certains d'entre eux sont-ils allés jusqu'en Chine. Par voie de terre, les routes mènent de l'Iraq vers la Syrie et l'Égypte, mais aussi vers les territoires byzantins et vers l'Arménie et, par l'Iran, vers l'Asie centrale où marchands arabes, iraniens, turcs, chinois, indiens se côtoient et procèdent à des échanges. Il est possible que des commerçants arabes aient aussi été en rapport avec des marchands baltes et scandinaves : on a trouvé des monnaies musulmanes sur les rives de la Baltique, mais cela ne suffit pas à prouver l'existence de comptoirs musulmans, ni même d'un commerce permanent. Enfin, après la conquête des îles de Crète et de Sicile, la Méditerranée est un véritable lac musulman, car l'Europe chrétienne n'y joue alors qu'un rôle réduit. En Méditerranée occidentale, l'Ifrīqiya tient une grande place comme relais entre l'Occident et l'Orient musulman, et aussi comme point d'arrivée des principales pistes caravanières du Sahara, tandis que d'autres pistes aboutissent à Sidjilmassa, dans le Maghreb occidental. Ni Byzance, ni l'Europe ne peuvent alors rivaliser avec l'empire abbasside, qui, grâce à ses ressources naturelles, ses matières premières, ses revenus financiers, détient les clés du commerce local et international ; cette activité commerciale se double d'une activité industrielle, qui est aussi un facteur d'expansion, et, plus encore, d'un commerce de l'argent et d'un système financier qui donnent d'immenses facilités aux agents de la vie économique.

Plus remarquable encore est le développement intellectuel et scientifique qui, apparu au viiie siècle, s'est prolongé jusqu'à la fin du xie siècle et a touché tous les peuples de l'empire. La caractéristique de cette expansion intellectuelle, c'est que la langue arabe est désormais adoptée par tous les écrivains, penseurs, philosophes de l'empire, même par les non-musulmans ; c'est là un des résultats de l'expansion militaire puis humaine, de l'assimilation des populations vaincues ; l'islam y a joué un grand rôle, par l'accroissement du nombre des convertis et par le fait que la langue du Coran est devenue la langue commune à tous les sujets de l'empire : il n'y a plus qu'une littérature d'expression arabe.

Bagdad a été le principal centre de cette activité intellectuelle, grâce à la présence de la cour et des notables ; là se rencontrent Arabes, Iraniens, Indiens, des chrétiens qui traduisent en arabe les œuvres grecques, des Sabéens, païens tolérés qui contribuent au développement de l'astronomie et des mathématiques. De Bagdad, sciences et littérature se répandent dans tout le Vieux Monde, et notamment, par l'intermédiaire de la Sicile, de l'Italie du Sud et de l'Espagne, vers l'Europe chrétienne encore mal dégrossie. Il ne saurait être question ici d'entrer dans le détail de cette expansion intellectuelle qui apparaît, pendant plus de deux siècles, comme un jaillissement sans cesse renouvelé, marqué par un phénomène d'acculturation réciproque entre Arabes et non-Arabes et qui, plus que la conquête, a été l'élément essentiel de la création et de la permanence du monde musulman.

Ce tableau de l'empire abbasside correspond à cette époque que les historiens postérieurs ont considérée comme « l'âge d'or » de l'Islam. Mais il ne saurait faire oublier que si de brillants succès ont été remportés dans certains domaines, il n'en existe pas moins des problèmes de tous ordres : religieux, politiques, sociaux, ethniques même, qui se manifestent par des insurrections et par la création, tant en Afrique du Nord qu'en Orient, d'émirats autonomes fondés sur des ethnies musulmanes non arabes. Mis à part la sécession de l'Espagne, qui remonte aux débuts de l'empire abbasside, dans une première phase ces émirats berbères, iraniens ou turcs ne visent pas à l'indépendance complète et reconnaissent l'autorité spirituelle du calife. Mais, au xe siècle, on assiste à un fractionnement du monde musulman : en Afrique du Nord apparaît la dynastie fatimide qui, à la fin de ce siècle, s'établit aussi en Égypte et en Syrie ; en Espagne, les Omeyyades ont su constituer, au ixe et, plus encore, au xe siècle, un État brillant et homogène dont l'influence sur l'Europe occidentale a été grande ; ils continuent à affirmer hautement leur indépendance vis-à-vis de Bagdad, même si les relations commerciales sont intenses entre l'Espagne et le Proche-Orient. Dans l'Est enfin, les gouverneurs abbassides, puis les émirs ont fait appel à des mercenaires turcs, chassés de leurs terres de haute Asie par les Chinois et par les Mongols ; ces mercenaires s'islamisent peu à peu, jouent un rôle de plus en plus grand dans l'armée et l'administration des émirats ; finalement ils s'emparent du pouvoir et créent à leur tour des dynasties souveraines dont la plus remarquable a été celle des Ghaznévides, fondée en Afghanistan, à Ghazna, par un ancien esclave turc et dont la personnalité la plus brillante a été Mahmoud (999-1025). Ces Ghaznévides ont bientôt contrôlé toutes les provinces orientales de l'empire abbasside et sont passés en Inde où ils ont soumis le Pendjab et le Cachemire ; la cour de Ghazna fut cependant, au début du xie siècle, un foyer de culture et de raffinement où ont brillé deux des hommes les plus célèbres de la pensée musulmane, Firdūsī et al-Birūnī.

Le tournant du XIe siècle

La voie ouverte par les Turcs ghaznévides est bientôt suivie, au Khorasan et en Iran central, par d'autres tribus turques d'Asie centrale qui font leur entrée dans le monde musulman, se mettent au service de différents souverains et émirs et, le cas échéant, prennent le pouvoir ou imposent leur autorité : tel est le cas des Turcs seldjoukides qui, après avoir défait et rejeté vers l'est les Ghaznévides (1025), sont rapidement maîtres de l'Iran et interviennent à Bagdad, où ils se posent en défenseurs du calife abbasside face aux entreprises des Fatimides shī‘ites ; ils sont désormais tout-puissants dans l'Orient abbasside et les croisés les trouvent en face d'eux à la fin du siècle : le Proche-Orient commence à échapper des mains des Arabes pour passer dans celles des Turcs ; grâce à eux, l'expansion musulmane va prendre un nouvel essor.

Dans une autre partie du monde musulman, en Afrique du Nord, après le départ des Fatimides pour l'Égypte, le pouvoir est passé à des dynasties berbères. Peu avant le milieu du xie siècle, l'une de celles-ci, les Zirides, rompt avec les Fatimides et se place sous l'autorité du calife de Bagdad. La réponse fatimide est violente : c'est l'invasion hilālienne. Deux cent mille Bédouins de haute Égypte, les Banou Hilāl, sont expédiés au Maghreb en 1051-1052 : ils triomphent sans peine des Zirides, envahissent le Maghreb oriental, puis le Maghreb central, refoulent les paysans sédentaires vers les massifs montagneux ou vers les villes qui s'isolent, se renforcent et deviennent indépendantes. Cette vague arabe a été suivie par d'autres, et cette invasion a contribué à accentuer l'arabisation de l'Afrique du Nord, à transformer les conditions de la vie économique ; mais finalement un équilibre s'est établi entre Arabes et Berbères, entre nomades, paysans et citadins ; une autre conséquence a été de faire prendre conscience aux Maghrébins de l'importance de la côte et de l'activité marchande maritime, y compris la piraterie.

Enfin, en Espagne, vers 1030, le brillant califat omeyyade de Cordoue connaît lui aussi son déclin : à sa place apparaissent de petits États locaux, dirigés par des Berbères dans le Sud, des Slaves dans l'Est et des Andalous ailleurs. Là aussi la primauté arabe disparaît au profit de non-Arabes. Ce phénomène ne connaît qu'une exception, l'Égypte, où les souverains fatimides conservent un caractère arabe prédominant, encore que des Arméniens convertis à l'islam jouent auprès d'eux un rôle non négligeable.

Au moment où se produit cette mutation dans le monde musulman, le monde chrétien, pour sa part, commence à réagir contre la domination ou l'emprise des musulmans : on peut parler, dans le courant du xe et du xie siècle, d'une expansion chrétienne qui se manifeste d'abord au Proche-Orient où les Byzantins envoient des expéditions de reconquête sur le limes syrien ; Byzance ranime aussi son économie en intensifiant ses échanges avec le monde slave et l'Asie centrale ; plus à l'ouest, les cités italiennes lancent des navires sur la Méditerranée et s'introduisent dans le trafic maritime, en liaison avec les Fatimides en Ifrīqiya puis en Égypte : c'est le début, encore timide, de la fortune de Venise. En Espagne, les souverains chrétiens du Nord entreprennent la reconquête des territoires tenus par les musulmans : la Reconquista est en route. Enfin, et surtout, le monde occidental se lance dans les croisades, et, pour la première fois depuis des siècles, porte l'offensive sur une terre que les musulmans détiennent depuis le viie siècle, ce Proche-Orient qui a vu s'établir et prospérer la grandeur de l'Islam. Mais cette action chrétienne entraîne à son tour une réaction musulmane qui va se traduire par une reprise de l'expansion.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Provence-Aix-Marseille-I

Classification

Médias

Autres références

-

ADOPTION

- Écrit par Pierre MURAT

- 8 895 mots

Concrètement, la loi française exclut désormais l'adoptiondes enfants originaires des pays musulmans, à l'exception de la Tunisie, de la Turquie et de l'Indonésie. Le verset 4 de la Sourate 33 du Coran énonce en effet « Dieu n'a pas mis deux cœurs à l'homme ; il n'a pas accordé à vos... -

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

Qui sont les talibans ? Il ne s'agit pas d'un mouvement surgi subitement du désert. Leur nom signifie « étudiants en religion ». Ils sont originaires du sud de l'Afghanistan, plus particulièrement de la ceinture tribale pachtoune, parmi les confédérations Dourrani et Ghilzay. Ils ont été formés dans... -

‘AĪD AL-FITR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 142 mots

L’‘aīd al-Fitr (en arabe, « fête de la rupture »), est la première des deux principales fêtes rituelles de l’islam. Il marque la fin du ramaḍān, le neuvième mois qui est consacré au jeûne chez les musulmans. Il est célébré pendant les trois premiers jours de shawwāl, le dixième...

-

‘AĪD AL-KABĪR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 259 mots

L’‘aīdal-Aḍhā (en arabe, « fête des sacrifices »), également appelé ‘aīdal-Kabīr (« grande fête »), est avec l’‘aīdal-Fitr, l’une des deux grandes fêtes musulmanes, communément appelée en France « fête du mouton ». Célébrée par les musulmans du monde entier, cette fête...

- Afficher les 92 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- IMPÔT, histoire

- ARMÉE, histoire

- GHŪRIDES LES (XIIe s.)

- COMMERCE, histoire

- ASIE MINEURE

- RÉFORMISME MUSULMAN

- UMMA, Islam

- ‘ABD AL-MALIK (646/47-705) calife omeyyade (685-705)

- ABDUL-HAMID II (1842-1918) sultan ottoman (1876-1909)

- ISLAM NORD-AFRICAIN

- ROUTES DES INDES

- ZĪRIDES LES (Xe-XIIe s.)

- ÉGYPTE, histoire : de 639 à 1805

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- BANŪ HILĀL (XIe s.)

- INDE, histoire : des origines au XIIe s.

- DJOUND

- INDE, histoire : du XIIIe s. à la conquête britannique (1757)

- ISLAM NOIR

- PERSE, histoire : de 651 à 1501

- CONSTANTINOPLE

- SYRIE, histoire jusqu'en 1941

- AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- TURKESTAN

- ESPAGNE, histoire : Moyen Âge, jusqu'au XIIe s.