LAOS

| Nom officiel | République démocratique populaire lao |

| Chef de l'État | Thongloun Sisoulith - depuis le 22 mars 2021 |

| Chef du gouvernement | Sonexay Siphandone - depuis le 30 décembre 2022 |

| Capitale | Vientiane |

| Langue officielle | Lao |

| Population |

7 664 993 habitants

(2023) |

| Superficie |

236 800 km²

|

Article modifié le

Le Laos, ou « pays du Million d'éléphants », est situé au cœur de l' Asie du Sud-Est continentale. Nul territoire dans cette région n'a mieux mérité le nom d'Indochine puisqu'il est situé à la charnière géographique des deux plus vieilles cultures de l'Asie. Terre de carrefour et en même temps terre isolée, le Laos a toujours été une terre contestée. De cette position, il a tiré sa grandeur au temps du royaume du Lan Xang (xvie siècle) où il a su s'imposer parmi des voisins divisés. De là aussi sa faiblesse lorsque ceux-ci, ayant retrouvé leur puissance, ont fait de son territoire un terrain d'affrontement.

Aujourd'hui, on le qualifie souvent d'État tampon ; mais le conflit d'hégémonie, dont il est l'enjeu, ne doit pas faire oublier la guerre civile qui a déchiré ce peuple réputé pour sa douceur.

La culture laotienne a pourtant survécu aux bouleversements historiques. Son essor date de la fondation du royaume de Lan Xang par le roi Fa Ngum, au milieu du xive siècle. Ce roi, élevé à la cour du Cambodge, avait réuni les principautés de Luang Prabang et de Vientiane après une expédition, de Bassak au Trân-ninh. Des campagnes victorieuses le conduisirent, au sud, jusqu'au plateau de Khorat et, au nord-ouest, jusqu'au royaume de Lan Na, dans l'actuelle Thaïlande. Ainsi, dès qu'il commença à s'épanouir, l'art lao fut en contact avec l'art khmer et les arts de Thaïlande, art de Sukhodaya et art du Lan Na. Toutefois, ce serait une vue bien superficielle que d'attribuer aux influences étrangères une trop grande importance. Apparenté aux autres arts de la péninsule indochinoise de culture bouddhique theravāda, l'art lao s'est cependant révélé d'une originalité et d'une vitalité incontestables.

Des monuments édifiés à l'époque de la constitution du Lan Xang, il ne reste pratiquement rien. Certes, bien des monastères remontent à une date ancienne : à Luang Prabang, Vat Vixun fut fondé en 1503 et Vat Xieng Thong en 1561 ; à Vientiane, le That Luang fut sans doute construit dans la seconde moitié du xvie siècle. Ces fondations eurent à souffrir du temps et des événements qui affectèrent le Laos, événements dont l'un des plus tragiques fut l'invasion thaï qui, en 1827, traversa le pays et saccagea Vientiane ; mais les restaurations successives surent généralement conserver les caractères traditionnels de l'art lao.

Géographie

Le Laos a connu, au cours du xxe siècle, trois transformations économiques et politiques majeures : partition de fait entre le gouvernement royal et le Pathet Lao de 1954 à 1975 lors de la seconde guerre du Vietnam ; puis collectivisation hâtive et de courte durée à l'avènement de la République démocratique populaire lao de 1976 à 1979, ce qui a provoqué le départ de 12 p. 100 de la population ; enfin, nouveaux mécanismes économiques replaçant l'économie de marché et les échanges internationaux au cœur de la stratégie de développement depuis le début des années 1980. On assiste aujourd'hui à la redéfinition de la place du Laos dans la péninsule indochinoise grâce à son intégration à la Région du Grand Mékong.

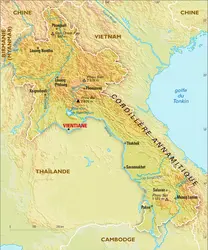

Un pays montagneux et sous-peuplé

Pays montagneux situé au cœur de la péninsule indochinoise où les zones d'altitude inférieure à 200 mètres ne représentent que 16 p. 100 du territoire, le Laos s'étire depuis les confins de la Birmanie et de la Chine, au nord, jusqu'au Cambodge, au sud ; il s'insère entre la Thaïlande et le Vietnam. La chaîne Annamitique en constitue l'échine, massive au nord, très allongée au centre avant de se raccorder aux plateaux du vieux massif central indochinois. À ces hautes terres, il faut ajouter le couloir du Mékong, très rétréci dans le nord, où le fleuve se fraye un difficile passage à travers des montagnes couvertes de vastes forêts. À partir de Vientiane, le couloir s'élargit en une série de plaines qui atteignent une extension maximale dans la région de Savannakhet, où domine la forêt claire (savane arborée).

Le Laos est soumis à un régime de mousson, qui oppose cinq mois de saison des pluies, de mai à septembre, où tombent 88 p. 100 des précipitations, à sept mois de saison sèche, d'octobre à avril. La pluviométrie varie de 1 300 à plus de 3 000 millimètres selon l'exposition à la mousson du Sud-Ouest et l'altitude. À ces variations interrégionales s'ajoutent de fortes irrégularités, tant entre les années (amplitude de 1,7 dans la plaine de Vientiane) qu'entre les dates de début et de fin de la saison des pluies. De plus il faut prendre en compte une petite rémission au cours de la saison des pluies, dont la durée et la date varient en juillet-août, au moment où le riz vient d'être repiqué. L'irrégularité de la pluviométrie nécessite un apport complémentaire d'eau pour la récolte principale en saison des pluies, lequel n'est réalisé, grâce à l'irrigation traditionnelle, que dans le nord du Laos. Une irrigation est donc nécessaire pour la culture de saison sèche, mais elle ne concerne que le quart de la superficie irrigable. L'irrégularité des précipitations explique aussi la fréquence des inondations qui, pour le Mékong, prennent un caractère catastrophique tous les six ans en moyenne.

Le Mékong, axe historique de peuplement pour les populations lao qui se répartissent sur les deux rives du fleuve, au Laos comme en Thaïlande, constitue une frontière artificielle, issue de la colonisation. Aussi le fleuve apparaît-il beaucoup plus comme un trait d'union entre ces populations que comme un axe de circulation. Les fortes variations de son régime tropical et l'existence de nombreux rapides et chutes qui entravent son cours rendent la navigation difficile et multiplient les ruptures de charge.

La vallée du Mékong et les terres basses en général concentrent près des deux tiers de la population sur un tiers de la superficie. Les densités y sont comprises entre 20 et 90 habitants par kilomètre carré, bien inférieures à celles du Nord-Est thaïlandais, sur l'autre rive du Mékong (de 100 à 300 habitants par kilomètre carré). Les terres hautes du Laos, occupées par des minorités ethniques, connaissent des densités inférieures à 20 habitants par kilomètre carré, alors qu'au Vietnam limitrophe elles sont comprises entre 50 et 100 habitants par kilomètre carré. À l'échelle péninsulaire, le Laos apparaît donc comme une dépression démographique encadrée par les fortes densités des basses terres du Vietnam et de Thaïlande, dépassant 500 habitants par kilomètre carré. Ce sous-peuplement explique en partie les difficultés que connaît le gouvernement lao pour établir une infrastructure socioculturelle solide, ainsi que son coût relativement élevé.

Un État pluriethnique au territoire décentré par rapport au Mékong

La République démocratique populaire lao (R.D.P.L.) est le plus petit État de la péninsule indochinoise. Sa population atteignait 5,6 millions d'habitants au recensement de 2005 (population estimée à 6,3 millions en 2011), ce qui ne représente qu'un peu moins de la moitié de celle du Cambodge, et entre 6 et 10 p. 100 des populations du Myanmar (Birmanie), de Thaïlande et du Vietnam. Son territoire de 236 800 kilomètres carrés la place en avant-dernière position, entre le Vietnam (330 400 km2) et le Cambodge (181 000 km2), loin derrière la Thaïlande (513 100 km2) et le Myanmar (676 600 km2). À la différence de ses voisins occidentaux, le Laos ne contrôle que 25 p. 100 du bassin du Mékong, qui est partagé entre six pays.

Le poids de l'ethnie dominante est bien plus faible au Laos que chez ses voisins. Les Lao ne représentaient que 54,6 p. 100 de la population au recensement de 2005, qui a procédé par auto-déclaration. Avec les autres ethnies constituant la famille ethnolinguistique tai-kadai, ils atteignent 64,9 p. 100 de la population, soit légèrement moins que les 68 p 100 généralement accordés aux Birmans du Myanmar. On est loin cependant de la domination de la famille tai-kadai en Thaïlande (estimée à 83 p. 100), môn-khmer au Cambodge (85 p. 100) ou viet-muong au Vietnam (87 p. 100). Chacune des ethnies dominantes a, au terme d'une « marche vers le sud », créé son État. Les Lao, suivant le Mékong, se sont installés dans la vallée du fleuve et de ses affluents où ils pratiquent la riziculture humide, d'où leur appellation Lao loum (du bas). Ils ont repoussé sur les versants les peuples autochtones austro-asiatiques, qualifiés de Lao theung (des pentes), qui représentent 24 p. 100 de la population. Enfin, les familles ethnolinguistiques miao-yao (8,5 p. 100) et tibéto-birmane (2,6 p. 100), arrivées au xixe siècle, ont dû s'installer sur les sommets, d'où le qualificatif Lao soung (des cimes) qui leur est attribué. Contrairement à toutes les autres ethnies du Laos, les Miao-Yao n'habitent pas des maisons sur pilotis, mais construites à terre, comme les Vietnamiens et les Chinois.

Ce bassin fluvial fractionné entre plusieurs pays et cette structure fortement pluriethnique s'expliquent par le retard de la « marche vers le sud » des Lao. Le déplacement de la capitale du royaume du Lane Xang de Luang Prabang à Vientiane s'est opéré en 1563, et la « descente » s'est arrêtée là. Les Thaïs, quant à eux, ont continué à déplacer leur capitale de Chiangmai à Sukhothai, puis à Ayuthaya en 1350, à la tête du delta de la Chao Phraya. Ils ont ainsi pris, en 1431, le contrôle de l'Empire khmer déclinant et fermé aux Lao l'accès au delta du Mékong. Privés de la base matérielle rizicole et des échanges maritimes indispensables pour développer une construction étatique d'envergure, les Lao ne se sont plus trouvés en mesure de rivaliser avec leurs voisins.

Le rapport de forces inégal avec le royaume de Siam s'est traduit au xixe siècle par la perte des territoires de la rive droite du Mékong, lesquels constituent aujourd'hui le Nord-Est thaïlandais et rassemblent les plaines les plus étendues du bassin moyen du fleuve. De plus, par deux fois en un demi-siècle, en 1778 puis 1827-1828, les populations lao de la rive gauche ont été déportées sur la rive siamoise. Aussi les Lao de l'ancien royaume du nord de la Thaïlande et de l'Isan au nord-est, qu'on estime à respectivement 30 et 20 p. 100 de la population tai-kadai du pays, sont-ils neuf fois plus nombreux que les 3 millions de la R.D.P.L. en 2005.

Les configurations territoriales de l'État-tampon

Le poids du Laos en Asie du Sud-Est continentale tient surtout à sa fonction politique d'espace intermédiaire au cœur de la péninsule. Les principautés lao ont en effet permis de séparer, jusqu'au xive siècle, les royaumes qui se sont succédé au Yunnan de ceux qui étaient centrés sur le delta du Mékong. Après cette date, le royaume du Lane Xang a séparé les royaumes birman et siamois d'une part, viet d'autre part. La fracture politique entre les régimes communistes et les pays d'économie libérale de la péninsule a ensuite traversé le territoire lao à la période de partition méridienne entre la zone contrôlée par le gouvernement royal à Vientiane et celle qui était tenue par le Pathet Lao à Xam Neua, pendant les années de guerre. Cette ligne de fracture s'est fixée sur le Mékong, depuis la réunification du pays en 1975, jusqu'à ce que le Laos rejoigne l'Association of South East Asian Nations (A.S.E.A.N.) en 1997, peu après le Vietnam (1995).

De cette difficile construction nationale découlent deux héritages, que la R.D.P.L. a dû assumer. Elle a d'abord pansé les blessures de la guerre, qui a provoqué le départ à l'étranger de 414 000 personnes (12 p 100 de la population), et qui a déplacé à l'intérieur du pays le quart de la population de 1973 (730 000 personnes), dont il a fallu organiser le retour progressif vers leurs provinces d'origine. Il faudra encore beaucoup de temps pour que le déminage des territoires bordant les routes de l'ancienne zone Pathet Lao rende accessibles tous les terroirs villageois, 31 p. 100 des districts longeant la frontière vietnamienne ayant été minés.

La configuration méridienne du territoire national ajoute des contraintes supplémentaires. Il s'étend du nord au sud sur 1 835 kilomètres par la route (1 865 km par le Mékong) et sa largeur atteint 500 kilomètres dans le nord, mais se réduit à 150 kilomètres à la hauteur de Thakhek dans le centre, ce qui rend difficile l'intégration territoriale. Cet étirement a introduit de tout temps des coupures transversales. La R.D.P.L. a vite renoncé au modèle de gestion centralisée adopté en 1975, comme avaient dû le faire avant elle les Siamois puis les Français. En effet, dès le xive siècle, le roi Fa Ngum, après avoir unifié les principautés lao, a organisé le Lane Xang en trois entités, le territoire royal à Luang Prabang, prolongé au sud par deux autres, Vientiane et Champassak. Ces trois entités reproduisaient, à leur échelle, le modèle à auréoles d'encadrement décroissant du centre vers la périphérie, caractéristique des systèmes politiques thaïs. Devenus des royaumes concurrents au xviiie siècle, leur empreinte demeure jusqu'à l'époque coloniale dans les trois ensembles historiques régionaux (haut, moyen et bas Laos) qui se succèdent le long du fleuve.

Le retournement des réseaux dans la péninsule indochinoise

Le Laos a connu un singulier retournement de son insertion dans la péninsule indochinoise au cours des années 1980. Il est en effet passé de la situation de « marche » à la période coloniale (séparant la partie « utile » de l'Indochine, le Vietnam, de la Thaïlande) puis d'« enclavement » après l'indépendance (il ne disposait plus de liaisons privilégiées pour se connecter aux flux maritimes), à la situation de « carrefour » mettant en relation les pays de l'Asie du Sud-Est continentale, Yunnan compris. Il a ainsi retrouvé une situation qui prévalait à la période précoloniale, où des routes caravanières sillonnaient la péninsule, reliant le Yunnan, sur la route méridionale de la soie, et la côte de la mer de Chine méridionale aux deltas de l'Irrawaddy et de la Chao Phraya. Ces axes structurants, interrompus par la colonisation et les guerres, sont réapparus dès que les conditions politiques ont ouvert de nouvelles perspectives d'intégration régionale, grâce à l'initiative de la Banque asiatique de développement (B.A.D.). Tirant profit du passage d'une logique d'affrontement entre systèmes politiques différents, où l'État-tampon sépare des adversaires potentiels afin d'assurer la paix, à une logique de coopération, où il relie des partenaires rassemblés désormais dans l'A.S.E.A.N., le Laos se trouve aujourd'hui au carrefour des corridors méridiens et transversaux de la Région du Grand Mékong.

Le corridor Nord-Sud

Les échanges s'intensifient aujourd'hui entre les deux provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi, d'une part, et les pays de la péninsule, d'autre part. Bien que la Chine ait investi ces dernières années dans l'axe méridien occidental traversant le Myanmar, elle n'oublie pas que les entrepreneurs sino-thaïs sont les premiers investisseurs de l'A.S.E.A.N. dans le pays, et que la Thaïlande est son principal concurrent commercial. Aussi prête-t-elle une grande attention au corridor Bangkok- Kunming (la capitale du Yunnan) qui traverse le quadrilatère du nord de la péninsule, l'ancien « triangle d'or », dont les branches birmane et laotienne sont mises en concurrence.

La branche occidentale a pris de l'avance, puisqu'elle a été achevée en 2004. Elle relie désormais Chiang Rai (nord de la Thaïlande) à Jing Hong, au Sipsong Panna (sud du Yunnan), via Mae Sai et Kengtung au Myanmar, par une route asphaltée à deux voies de 375 kilomètres, dédiée essentiellement aux transports légers et au tourisme. La branche orientale, par Huay Xai et Luang Nam Tha au Laos, ouverte en 2007, est bien plus courte (280 km seulement), et son financement tripartite (Thaïlande, Chine et Laos) a permis la construction d'une route à quatre voies accessible aux transports lourds. La construction d'un pont entre Chiang Khong et Huay Xay, cofinancée avec la Chine et la Thaïlande, parachèvera bientôt la branche laotienne du corridor. Le temps de transport entre Kunming et Bangkok, malgré la traversée de deux frontières, devrait être ainsi ramené de cinq jours à seulement une journée. Le retard de la branche lao sur la branche birmane ne semble pas rédhibitoire. Les avantages comparatifs devraient lui permettre de l'emporter si le Laos met en place en temps utile les services économiques, notamment aux deux postes frontaliers sino-lao et lao-thaïs.

Le corridor Est-Ouest et son double plus au sud

Les 1 450 kilomètres du corridor Est-Ouest, achevés en 2007, relient les deux façades maritimes, orientale et occidentale, de la péninsule par le col de Lao Bao, le plus bas de la cordillère Annamitique. Il met en relation le port de Danang et la ville de Hué, dans le centre du Vietnam, avec Savannakhet sur le Mékong. Il gagne ensuite Khon Kaen, dans le Nord-Est thaïlandais, puis Phitsanulok, au nord de la plaine centrale, où il croise le corridor Nord-Sud. Il rejoint alors Mae Sot et la frontière birmane avant d'atteindre le port de Moulmein (ou Mawlamyine). Ce corridor est le plus grand défi de la Région du Grand Mékong, car il ne dessert aucune des capitales de la péninsule. Bénéficiant d'enjeux moindres, il joue un rôle pilote dans la stratégie de la B.A.D., grâce à d'importants financements japonais. Le Laos bénéficie de ces investissements, notamment avec l'achèvement du troisième pont sur le Mékong à Savannakhet et la transformation de l'aéroport de cette ville en aéroport international partagé, desservant les deux rives du Mékong et cofinancé par la Thaïlande, ce qui constitue une première pour la Région du Grand Mékong.

Le triangle de développement Cambodge-Laos- Vietnam, créé en 1999 à l'initiative du Vietnam, favorise la réalisation d'une nouvelle transversale, reprenant l'option la plus méridionale étudiée par la B.A.D. pour le corridor Est-Ouest. La route Pakse-Attopeu (Attapu), dans la partie méridionale du Laos, traversant le plateau des Bolovens, a été reconstruite en 2006. Au Vietnam, une nouvelle route méridienne Hô-Chi-Minh a été créée pour doubler la route littorale soumise aux typhons, entre Danang et la métropole du sud, par les plateaux du centre du Vietnam. Il ne restait plus qu'à relier ces deux routes pour ouvrir un nouveau couloir transversal, ce qui a été réalisé en 2006. Il donne notamment accès à la vallée de la Se Kaman, à l'est du plateau des Bolovens, qui intéresse les Vietnamiens pour son potentiel hydroélectrique. Avec ces deux couloirs transversaux, le Sud Laos se place, comme le Centre et le Nord, sur des axes d'échanges régionaux.

De la diagonale indochinoise au corridor Nord-Est

Dans le maillage des corridors de la Région du Grand Mékong, Vientiane apparaît comme un cul-de-sac au centre de la péninsule, au débouché de la route stratégique construite par les Thaïlandais dans les années 1960 entre Bangkok et Nongkhai pour protéger le nord-est de la menace communiste et soutenir le gouvernement royal lao qui contrôlait la rive orientale du Mékong. Aussi le gouvernement lao a-t-il proposé de placer Vientiane sur une diagonale indochinoise reliant Bangkok à Hanoï. Avec les réformes économiques entreprises au Vietnam depuis 1986, Hanoï rattrape une partie de son retard sur Hô Chi Minh-Ville, et devient l'une des métropoles économiques de la péninsule. De plus, l'encombrement des ports d'Haiphong et de Bangkok va favoriser le développement des échanges par voie terrestre. Cette diagonale permet aussi de désenclaver le plateau de Xieng Khouang, l'une des dernières frontières agricoles de la péninsule indochinoise, avec le plateau des Bolovens. Xieng Khouang possède aussi des mines de fer à forte teneur exploitables à ciel ouvert, et dispose d'un riche potentiel hydroélectrique.

Cette diagonale, replaçant Vientiane sur un axe régional, trouve une nouvelle actualité depuis l'intégration, en 2005, du Guangxi dans la Région du Grand Mékong. La planification du corridor Nord-Est Nanning-Bangkok, via Hanoï et Vientiane, change l'échelle de la proposition laotienne. Le Japon s'y intéresse, car ce couloir relie trois destinations de prédilection des investissements japonais en Asie (Hong Kong-Canton, Hanoï et Bangkok). La Chine, de son côté, peut être intéressée par l'accès ouvert à de nouvelles et importantes ressources minières, juste à sa porte. Le pragmatisme aidant, les deux pays pourraient participer à son financement.

Une intégration régionale en bonne voie

Grâce à la création de la Région du Grand Mékong, en 1992, le pari de placer le Laos à la croisée des corridors et axes structurants du maillage régional est en passe d'être gagné. Chacune des quatre régions se succédant le long du fleuve, de Luang Prabang à Paksé en passant par Vientiane et Savannakhet, va disposer d'un corridor de développement la plaçant en position de lien avec les pays voisins : la Chine et la Thaïlande pour la région Nord, le Vietnam et la Thaïlande pour les trois régions situées en aval. Au lieu d'être le champ de bataille des rivalités régionales, le Laos devient le point de convergence des aides publiques au développement et des investissements directs étrangers émanant de ses trois grands voisins, qui s'ajoutent, pour la première fois, aux financements des bailleurs de fonds internationaux et bilatéraux. Même si la compétition demeure entre ces trois acteurs régionaux et si la coopération bilatérale est souvent préférée, les initiatives conjointes sont de plus en plus fréquentes, qu'il s'agisse d'investissements dans les infrastructures de transport ou dans les barrages hydroélectriques.

Le Laos est donc désormais en position de pouvoir tirer parti des flux qui traversent son territoire et de devenir un opérateur commercial sur ces nouveaux corridors. Il doit cependant veiller à conjuguer, grâce à une politique d'aménagement territorial lucide, l'intégration nationale, structurée autour de l'axe de gravité méridien que constituent le Mékong et la route nationale 13, et la valorisation des articulations péninsulaires à l'échelle de la Région du Grand Mékong, afin de recevoir une juste part des revenus générés par la mise en réseau des économies. Ces deux objectifs, apparemment contradictoires pour un État à structure méridienne, conditionnent cependant son insertion dans la nouvelle donne péninsulaire. Sa force tient à l'intérêt croissant qu'ont ses voisins à commercer entre eux.

Les transformations de l'économie laotienne liées à l'intégration régionale

Les accords de libre-échange par corridors de la Région du Grand Mékong ne font que précéder celui de l'A.F.T.A. (A.S.E.A.N. Free Trade Area). Les droits de douanes ont été abaissés à moins de 5 p. 100 dès 2007 pour les premiers adhérents de l'organisation et pour le Vietnam, suivis en 2008 par le Laos et le Myanmar et en 2010 par le Cambodge. Pour permettre à ces derniers de rattraper le niveau de développement des membres fondateurs, un fonds a été créé. De plus, les nouveaux mécanismes économiques et l'ouverture aux pays étrangers ont permis au Laos de faire des percées significatives dans trois secteurs économiques : la production électrique, le tourisme et, plus récemment, les mines.

Avec une reprise survenue plus tôt que prévu après la crise asiatique de 1997, la Thaïlande planifie à nouveau son approvisionnement énergétique à moyen terme. Elle fait déjà appel au gaz birman et a signé avec le Laos un contrat d'achat prioritaire d'électricité, à partir de 2006, de 1 883 mégawatts provenant de trois nouveaux barrages d'affluents. L'hydroélectricité, grâce aux 690 mégawatts de puissance installée, rapporte déjà 90 millions de dollars par an. Les années 2001-2005 ont connu un ralentissement des aménagements, avec seulement 150 mégawatts nouveaux, la crise asiatique ayant gelé bien des projets. La reprise a permis à la Thaïlande de porter l'accord de principe d'achat d'électricité à 3 000 puis 5 000 mégawatts en 2010.

En avril 2005, la Banque mondiale a apporté sa garantie financière au barrage Nam Theun-2, après une longue période d'arrêt de ses interventions dans ce type de projet. Après une décennie d'étude englobant les coûts sociaux et environnementaux, et malgré les réserves des écologistes, ce projet de 1 070 mégawatts (dont 95 p. 100 seront vendus à la Thaïlande) et de 1,32 milliard de dollars (soit près la moitié du P.I.B. laotien) est entré en production en 2009. Par une conduite forcée de 350 mètres de dénivelé détournant les eaux de la haute Nam Theun vers la Xe Bang Fai, il permet de valoriser le site le plus favorable du pays et la principale ressource du Laos, qui possède les trois quarts du potentiel du bassin inférieur du Mékong. Un fonds de 70 millions de dollars (soit près de 10 p. 100 des coûts de construction), abondé par les investisseurs, permettra d'assurer, pendant les cinq années de la construction et les vingt-cinq ans de la concession attribuée à un consortium dirigé par E.D.F., la protection de 4 000 kilomètres carrés de forêt primaire entourant le réservoir, le suivi des 6 500 personnes déplacées sur le plateau et la compensation de pertes éventuelles de revenus liées aux lâchers des eaux turbinées pour les personnes vivant en aval, sur les rives de la Xe Ban Fai. Selon l'accord signé avec la Banque mondiale et sous son contrôle, le gouvernement laotien abondera de son côté, grâce aux revenus dégagés, un fonds de réduction de la pauvreté doté de 80 millions de dollars pendant la concession, puis de 240 millions par an. Le Laos, fort dépendant des aides étrangères, devra donc faire la preuve de sa nouvelle capacité à autofinancer en partie son développement.

La demande croissante d'énergie provoquée par le rythme soutenu du développement vietnamien, notamment dans le Centre fortement déficitaire, génère également une importante demande d'électricité. C'est pourquoi le Vietnam a décidé d'investir à son tour dans un barrage au Laos : Xe Kaman-3 (250 MW) sur un affluent de la Xe Kong. Ce barrage de 273 millions de dollars est le plus grand investissement vietnamien à l'étranger. Un accord bilatéral, signé en 2003, stipule la livraison de 1 500 mégawatts à partir de 2010, nécessitant la construction de plusieurs autres barrages sur ce même affluent. Cet accord permet de briser le monopole de fait de la Thaïlande sur l'achat d'électricité laotienne, ce qui redonne une marge de manœuvre à Vientiane pour les futures négociations sur le prix de l'électricité qu'il produit.

L'ouverture a aussi conforté un rapide développement touristique, le Laos ayant dépassé le million de visiteurs en 2005. Alors que, en 2002, 80 p. 100 des touristes arrivaient par avion, ils viennent aujourd'hui pour 60 p. 100 par la route, par les sept postes frontaliers ouverts avec la Thaïlande, les six avec le Vietnam, les deux avec la Chine et le poste avec le Cambodge. Cela confirme le poids des pays limitrophes (respectivement 55, 15 et 4 p. 100 des entrées) et le succès de la promotion touristique à l'échelle de la Région du Grand Mékong. Grâce à sa position au cœur de la péninsule, le Laos va bénéficier des nouveaux produits touristiques régionaux : descente de la vallée du Mékong du Yunnan au Cambodge, circuit des anciennes capitales de l'intérieur de la péninsule ou encore les sites classés du centre du Vietnam et du moyen Mékong. Grâce à l'ouverture d'aéroports internationaux, les nouveaux circuits permettent d'éviter le transit par les capitales nationales, jusqu'alors les principales bénéficiaires des flux touristiques.

Aux revenus provenant du tourisme et de l'exportation de l'électricité s'ajoutent ceux du bois et de ses dérivés, qui demeurent une ressource sûre malgré les risques de surexploitation par l'abattage illicite. En revanche, la confection ne peut que régresser avec l'ouverture des marchés, au début de 2005, qui a renforcé la concurrence chinoise depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Un nouveau gisement de devises provient des exportations de minerais. Au gypse et à l'étain s'ajoutent depuis 2003 l'or et le cuivre et, à court terme, le lignite (avec la centrale thermique de Hongsa) et la potasse. L'entrée de groupes étrangers dynamise le secteur. Le minerai de fer du plateau de Xieng Khouang attend des investissements, sans commune mesure mais à la portée d'une Chine désormais avide de matières premières.

L'agriculture, qui rapporte peu de devises, exception faite du café, n'en occupe pas moins une place importante dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Les cultures vivrières permettent d'assurer la sécurité alimentaire en absence de catastrophes climatiques (les sécheresses et les inondations sont fréquentes), le riz occupant 80 p. 100 de la superficie cultivable. Les cultures commerciales (tabac, coton, canne à sucre, maïs, légumes, etc., s'ajoutant au café) dégagent des revenus monétaires pour les besoins des ménages et s'appuient sur des industries de transformation au caractère encore largement familial, exception faite des quatre plus grandes villes jalonnant la vallée du Mékong. La nouveauté dans ce secteur provient d'investissements étrangers (principalement chinois dans le nord, vietnamiens dans le sud et malais dans le centre) dans des plantations industrielles d'hévéas. La faiblesse des loyers versés et l'éviction des populations autochtones ont souvent accru les inégalités et la pauvreté, notamment pour les minorités des montagnes déjà les plus défavorisées. Aussi, une redéfinition de la politique gouvernementale en la matière est-elle en cours.

L'intégration régionale du Laos lui permet de développer aujourd'hui les ressources dont il dispose : un riche potentiel hydroélectrique et minier, complété par des patrimoines, historique et naturel, préservés. Ces derniers lui ont permis de voir deux sites classés au patrimoine mondial de l'humanité inventorié par l'U.N.E.S.C.O. (l'ancienne capitale royale de Luang Prabang, dans le nord, en 1995, et le temple préangkorien de Vat Phou, dans le sud, en 2001) et de faire de l'écotourisme une priorité. De plus, sa position d'intermédiaire sur les corridors et couloirs de la péninsule lui permet de retrouver un poids international sur la scène asiatique, comme le symbolise l'accueil, en 2004, de la conférence annuelle des chefs d'État de l'A.S.E.A.N., moins de dix ans après son adhésion et, en 2009, des Jeux de l'Asie du Sud-Est, organisés également par l'A.S.E.A.N.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Madeleine GITEAU : membre de l'École française d'Extrême-Orient

- Christian LECHERVY : enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Paul LÉVY : ancien directeur de l'École française d'Extrême-Orient, président honoraire de la Ve section de l'École pratique des hautes études (sciences religieuses), président fondateur de la Société des études euro-asiatiques, musée de l'Homme

- Christian TAILLARD : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...l'apparition des surfaces d'érosion et des reliefs résiduels. La couverture de grès donne des plates-formes structurales : plateaux du moyen et du bas Laos, monts des Cardamomes et chaînes de l'Éléphant au Cambodge, rebords ouest (Dong Praya) et sud (Dangrek) du Nord-Est thaïlandais, monts Madi de Bornéo.... -

BOUN OUM (1911-1980)

- Écrit par Philippe DEVILLERS

- 1 095 mots

Mêlé, comme chef de l'extrême droite, à la vie politique laotienne pendant près de quarante ans, le prince Boun Oum a été un des grands vaincus de la guerre d'Indochine.

Issu d'une des deux familles souveraines du Laos, Boun Oum, né le 11 décembre 1911, était le fils du Chao...

-

CALENDRIERS

- Écrit par Jean-Paul PARISOT

- 9 907 mots

- 4 médias

...avril. Tous les trois ou quatre ans, le mois d'asath est doublé et tous les cinq ou six ans au mois de chet un jour est ajouté, portant ce mois à 30 jours. Dans le calendrier laotien, les mois sont désignés par un numéro (de 1 à 12 ou 13). Laotiens et Cambodgiens baptisent les années dans un cycle de 60 ans... - Afficher les 20 références

Voir aussi

- COSTUME HISTOIRE DU

- PARTIS COMMUNISTES

- STŪPA

- HYDROÉLECTRICITÉ

- BOUDDHIQUE ART

- LIBRE-ÉCHANGE

- COLLECTIVISATION

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- ASIE DU SUD-EST

- MEO

- PAGODE

- THAT, architecture

- LAO ART

- HANG-LIN

- COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) ou CAEM (Conseil d'assistance économique mutuelle)

- KHMER

- GUERRE CIVILE

- SIAM

- SURIYA VONGSA (1637-1694) roi du Laos

- VIENTIANE ROYAUME DE (1703-1836)

- PATHET LAO

- KHA, Laos

- LAO, ethnie

- HO

- HMUNG

- ANNAMITIQUE CHAÎNE

- COMMUNICATION VOIES DE

- VILLAGE

- CHINE, géographie

- SAYASONE CHOUMMALY (1936- )

- BOUPHAVANH BOUASONE (1954- )

- CHINE, économie

- PARIS ACCORDS AMÉRICANO-VIETNAMIENS DE (1973)

- BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

- AIDE ÉCONOMIQUE

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

- KHMERS ROUGES

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- LAN XANG ou LAN CHANG ROYAUME DU

- SETTHATIRAT, roi du Lan Xang (1559-1571)

- TIAO ANOU, roi de Vientiane (1805-1828)

- OUN KHAM, roi de Luang Prabang (1869-1895)

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- ASIE DU SUD-EST, architecture

- ASIE DU SUD-EST, sculpture

- ASIE DU SUD-EST, peinture

- PAYS ENCLAVÉS

- RESSOURCES MINIÈRES

- PERSONNES DÉPLACÉES

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE