LÉONARD DE VINCI (1452-1519)

Article modifié le

La personnalité puissante et séduisante de Léonard de Vinci est apparue au moment décisif de la Renaissance. Il a incarné la liberté nouvelle de l'artiste, émancipé des cadres professionnels, dominant par la réflexion scientifique et philosophique l'empirisme du métier, et devenu l'interlocuteur des grands. Mais son génie infatigable et singulier déborde les préoccupations objectives et sereines de la première Renaissance : sa biographie atteste une activité prodigieuse, qui n'est pas toujours menée à terme, suscite des reproches et se trouve de bonne heure colorée par la légende. Son œuvre écrit connaît un sort bizarre ; ses recherches théoriques donnent des proportions imprévues à la doctrine de l'art-science ; il touche à tous les arts en suggérant partout un idéal de rigueur et de complexité, qu'illustre en peinture un petit nombre d'œuvres souvent inachevées. L'attention doit porter sur chacun de ces points.

Éléments de biographie

Léonard de Vinci est un pur Toscan, né dans le petit bourg dont il porte le nom, à trente kilomètres à l'ouest de Florence, entre Empoli et Pistoia. Il était le fils naturel d'un notaire, ser Piero, et d'une paysanne, Caterina, qui se mariera en 1457 à Anchiano. L'enfant fut élevé à la maison paternelle et choyé par sa jeune belle-mère, ce qui nuance les spéculations de Freud sur la pénible condition du bâtard. Car ser Piero se maria quatre fois mais n'eut un second enfant qu'en 1476 ; il vint à Florence comme notaire accrédité auprès de la seigneurie en 1469, et mourut en 1504.

Florence, de 1467-1469 à 1481-1482

Tout indique que Léonard eut une éducation soignée (grammaire et calcul en particulier), avant d'entrer vers 1467 ou 1469 dans l'atelier de Verrocchio auquel il dut sa formation « polytechnique » : peinture, sculpture, travaux de décoration. Admis à vingt ans à la guilde des peintres, Léonard ne quitte Verrocchio qu'en 1479. Outre des participations très vraisemblables aux travaux de la bottega, quelques tableaux appartiennent à cette époque ; la première grande commande, bien tardive, est celle de L'Adoration des Mages pour les moines de San Donato à Scopeto en 1481. Mais dès la fin de l'année, Léonard avait quitté Florence pour Milan, envoyé comme joueur de lyre par Laurent de Médicis auprès de Ludovic le More (d'après l'Anonyme Gaddiano) ou, plus probablement, appelé sur sa propre initiative à la cour lombarde pour s'occuper du monument équestre géant du duc Sforza, dit Il Cavallo, qui demandait un bronzier averti. Ce départ ne doit pas étonner : c'est une période où Florence exporte ses talents. Mais on reste déçu de ne rien savoir de précis sur les rapports de Léonard avec le milieu culturel et artistique de Laurent ; le jeune artiste semble être resté en marge pendant les treize ou quinze ans de ses débuts à Florence ; il est possible que vers 1480-1481 il ait travaillé comme restaurateur au jardin des marbres de Laurent de Médicis près de Saint-Marc (d'après l'Anonyme Gaddiano).

Milan, 1482-1499

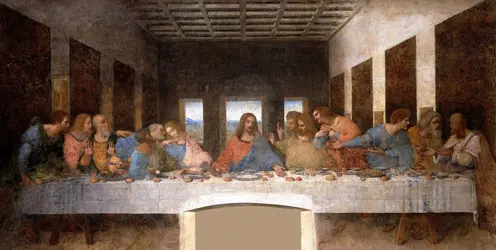

Les choses sont très différentes à Milan. Léonard y trouve un climat favorable où tous ses dons s'épanouissent. Il y a le projet du Cavallo, auquel – après de longs retards qui amènent en 1489 Ludovic le More à chercher un autre sculpteur à Florence – il revient activement de 1490 à 1494, construisant un modèle en terre de sept mètres qui est présenté durant une fête de novembre 1493, et préparant la fonte difficile à réaliser avec un soin dont témoignent les documents retrouvés dans un manuscrit de Madrid. Il y a la commande du retable pour la confrérie de l'Immaculée Conception à San Francesco Grande : La Vierge aux rochers (1483, Louvre). Il y a les consultations et les projets pour le Tiburio (tambour et coupole) de la cathédrale de Milan (1487-1488), et pour la cathédrale de Pavie (1490). Il y a des décors de théâtre à scène tournante pour Il Paradiso de Bellisozone (1490), la Danaé de Taccone (1496) ; il y a les parades, fêtes et tournois dont il dessine les costumes et conçoit l'ordonnance. Il y a les petits divertissements de la cour pour lesquels il fournit des jeux de société amusants. En même temps, il se livre à des études d'urbanisme pour les bourgs, d'hydraulique pour les campagnes ou pour les canaux de Milan, à l'exploration des Alpes et à des observations géologiques, et aussi à de nombreuses études technologiques ; surtout, il assiste à des réunions de mathématiciens et à l'arrivée de Pacioli (1496). Il forme de bonne heure l'idée d'un Traité de la peinture. Les dernières années du siècle sont particulièrement actives : décors de camerini et de la sala delle Asse au château, peinture de la Cène sur le mur du réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces (1495-1497). Léonard est célèbre dans tout l'Occident, Pacioli lui rend hommage dans le De divina proportione (1498). Les campagnes françaises en Italie ont commencé à la fin de 1494, et Milan est occupé par les troupes de Louis XII en octobre 1499 ; c'est la fin du pouvoir de Ludovic.

Florence-Milan, 1500-1513

En 1500, Léonard se rend à Mantoue, où il dessine le portrait d'Isabelle d'Este, qui tentera en vain d'obtenir d'autres œuvres, à Venise, où il ne fait qu'un bref séjour, et à Florence, où – sauf une parenthèse au service de César Borgia en 1502 – il va rester jusqu'en 1506. Son activité se partage entre des travaux de peinture : carton de Sainte Anne, Mona Lisa, dite La Joconde, Léda (perdue), la grande composition de La Bataille d'Anghiari (commandée fin 1503, étudiée jusqu'en 1505, peinte pendant l'été, puis abandonnée), et des travaux d'ingénieur militaire dans le val d'Arno et à Piombino. Léonard remet en chantier le Trattato commencé entre 1487 et 1492, et y travaille jusque vers 1513. À partir de 1506, il partage son temps entre Milan où il est cette fois au service des Français, plus spécialement de Charles d'Amboise, et Florence, où l'appellent d'anciens engagements envers la seigneurie puis des procès d'héritage avec ses frères. Il revient au projet de statue équestre, cette fois pour le condottiere Trivulce, donne de petits panneaux (perdus) de Madones pour Louis XII, une seconde version de La Vierge aux rochers, le tableau de la Sainte Anne. Il déploie une grande activité scientifique : anatomie, mathématique, et fournit des projets d'architecture, de décors pour Charles d'Amboise. Mais, en 1513, il quitte définitivement Milan reconquis par la coalition antifrançaise.

Rome-Amboise, 1513-1519

À Rome, où il loge au Belvédère, Léonard se trouve dans la clientèle de Giuliano de Medicis, frère de Léon X. Il se consacre à des travaux de mathématique et d'optique. Mais Giuliano meurt en 1515, et Léonard, impatient de quitter Rome où règnent Raphaël et Michel-Ange, accepte, à la fin de 1516, l'invitation de François Ier, vainqueur à Marignan et arbitre de l'Italie. En 1517, il réside à Amboise, au manoir de Cloux, et il est nommé « premier peintre, ingénieur et architecte du roi ». Il reprend des projets de canalisation et d'architecture pour Romorantin, donne des décors pour la fête de cour du printemps 1516. Il a apporté ses tableaux et ses cahiers de notes qui seront en totalité légués à Francesco Melzi, son élève et compagnon fidèle. Un témoignage important est fourni par le secrétaire du cardinal d'Aragon, grand personnage proche des Habsbourg, qui faisait son tour d'Europe septentrionale et demanda à rendre visite à l'illustre maître à Amboise ; le journal du voyage est très précis sur la rencontre du 10 octobre 1517 au manoir de Cloux. Léonard a montré trois tableaux « tous parfaits » ; il ne peut plus peindre mais il dessine encore ; il a fait voir à ses visiteurs émerveillés ses cahiers, car « il a composé sur la nature de l'eau, les machines et autres objets, selon ses propres paroles, d'innombrables volumes, tous en langue vulgaire, qui, s'ils sont publiés, seront bien utiles et d'un grand agrément... ». En fait, il a fallu quatre siècles pour que ce vœu soit réalisé et le testament d'Amboise a été suivi d'un long obscurcissement de l'héritage intellectuel de Léonard.

Les sources

Ce schéma biographique sommaire est obtenu par le regroupement des biographies anciennes : P. Jove (vers 1527), Anonyme Gaddiano ou Magliabecchiano (vers 1537-1542, du nom d'un manuscrit de la bibliothèque nationale de Florence), Vie de Léonard dans le grand recueil de Vasari (1550, retouché en 1568) ; de traits de sa vie rapportés par de nombreux auteurs : le conteur Bandello, le théoricien lombard Lomazzo (1584 et 1590) ; des documents d'archives : comptes de l'hôpital de Sainte-Marie-Nouvelle où Léonard avait son dépôt d'argent, pièces diplomatiques, lettres officielles, et, enfin, des notes personnelles de Léonard qui contiennent un grand nombre d'indications de date et de lieu pour ses travaux ou ses déplacements, des comptes, des listes d'achats, etc. Il y a peu de figures célèbres qui aient fourni autant d'indications sur elles-mêmes, peu d'hommes illustres sur lesquels on possède une littérature contemporaine aussi abondante. Mais les incertitudes demeurent nombreuses partout où les sources lombardes ne complètent pas les sources toscanes. Des informations inattendues restent toujours possibles, comme le séjour de l'automne 1504 à Piombino, révélé par le manuscrit de Madrid (Matritensis 8936).

L'aspect de Léonard

La plupart des auteurs insistent sur la majesté et la beauté du personnage, son charme extraordinaire, la séduction de sa conversation, la générosité de son caractère. Leur accord est certainement convaincant, mais il est assez étonnant que l'on ne possède, à part le magnifique dessin à la sanguine de Turin, qui s'impose comme un autoportrait (de 1512 environ : l'artiste a soixante ans), aucun document sûr de son apparence physique. On a supposé bien gratuitement qu'il a posé pour le David de Verrocchio (vers 1473), ou qu'il aurait plus ou moins volontairement semé ses cahiers d'autoportraits. La plupart des représentations anciennes ou modernes de Léonard dérivent du dessin de Turin et d'une autre feuille à la sanguine des collections de Windsor (W. 12726) où apparaît de profil le même visage à longs cheveux et longue barbe, mais lisse et serein : c'est là sans doute une œuvre d'Ambrogio da Pradis. Ce dessin a servi à Vasari qui a créé l'image type de Léonard au Palais-Vieux (1557), et il a été diffusé par la gravure de Cristoforo Coriolano qui accompagne la seconde édition des Vite (1558). Or, on a pu montrer que cette longue barbe et ces cheveux longs, contraires à l'usage de l'époque, étaient destinés à donner l'image d'un sage et se retrouvent, parfois avec les traits de Léonard, dans des figurations d'Aristote ou de Platon. S'il est vrai – comme on peut le penser – qu'il a servi de modèle au Platon de l'« école d'Athènes », c'est que Raphaël a obéi à l'image que Léonard a voulu donner de lui-même à ses contemporains.

Patrons

Léonard, quittant l'atelier de Verrocchio, a pu être quelque temps au service de Laurent de Médicis ; c'est ce qu'affirme l'Anonyme Gaddiano, ajoutant que le maître de Florence l'envoya en mission à Milan. Une note du Codex atlanticus, du folio 159, recto, « Li medici mi creorono e mi destrussono », contient peut-être, plutôt qu'une allusion aux médecins, une sorte de bilan opposant à la générosité de Laurent l'indifférence de son neveu Léon X (la note est de 1515).

En 1482-1483, Léonard est au service de Ludovic le More qui vient de s'emparer du duché de Milan (1480). Il devient le grand animateur de la cour. Après 1499, il cherche un autre protecteur princier : il songe un moment au comte de Ligny, cousin de Louis XII (note du Cod. atl., fo 247, ro) ; revenu à Florence, il quitte sa ville natale à plusieurs reprises. Il intéresse César Borgia pour la guerre en Romagne (1502), Charles d'Amboise pour l'architecture (projet de villa au bord du Noviglio) et la décoration des demeures (à partir de 1506). Aux yeux des princes français comme à ceux de César Borgia, Léonard, si célèbre qu'il soit comme peintre, compte pour ses autres capacités. On est frappé aussi par la facilité avec laquelle l'artiste-ingénieur passe du service d'un protecteur à celui de son adversaire. Il revient à Milan avec les princes français qui ont chassé Ludovic ; à la fin de 1504, il est à Piombino, auprès de Jacoppo IV d'Appiano, qui, l'année précédente, avait été chassé par César Borgia, le patron de Léonard. Les grands esprits n'ont pas de camp. Léonard appartient à qui se l'attache et lui laisse un loisir pour l'étude. Paul Jove a été frappé de ses capacités comme organisateur de fêtes, musicien, etc., et conclut que ces aptitudes « l'ont rendu cher à tous les princes qui l'ont connu... ». En dehors des décors de théâtre ou de parade, Léonard a composé des rébus, constitué des recueils de devinettes et de fables, rédigé des devises, des imprese.

Psychologie

De nombreux romans et récits biographiques ont exploré avec plus ou moins de liberté la personnalité de Léonard. La conscience de soi affleure dans maint aperçu avec une rare faculté de dédoublement, de projection imaginative (dans les discussions, il recourt constamment à la fiction de l'« adversaire » qu'il faut convaincre). Il est permis de se demander dans quelle mesure il a composé son propre personnage. Le « modèle » idéal aurait été l'image fabuleuse du sage-magicien, l'archétype du philosophe-technicien figuré par Hermès que célèbrent les humanistes néo-platoniciens et autres. Les notations de caractère biographique que l'on trouve dans les cahiers concernent toutes sortes de détails pratiques (comptes, costumes) ou des projets de publication, jamais la vie intime. Mais il y a de nombreux jugements dédaigneux sur le caractère répugnant des activités physiologiques, sur les folies humaines, qui contrastent avec la curiosité du chercheur, capable d'explorer toutes les fonctions, de décrire toutes les passions. L'homosexualité ou, plus précisément, la pédérastie de Léonard ne fait guère de doute. À Florence, en 1476, une dénonciation le met en cause pour sodomie. À Milan, et par la suite, il est toujours entouré de jeunes gens et note curieusement en 1491 (ms. C, fo 15, vo) des faits concernant un jeune garçon, Salaï, qu'il habille avec soin et garde toujours en sa compagnie. On n'en sait pas davantage. Le reste est induction psychanalytique (mais l'intervention de Freud, 1910, repose sur des erreurs de fait indiquées par Schapiro, 1956), interprétation fatalement hypothétique à partir des écrits, du style du peintre et de son goût de la beauté épicène.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André CHASTEL : membre de l'Institut, professeur au Collège de France

Classification

Médias

Autres références

-

TRAITÉ DE LA PEINTURE, Léonard de Vinci - Fiche de lecture

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 235 mots

- 1 média

Vers 1490, à la cour de Ludovic le More, duc de Milan, Léonard de Vinci (1452-1519) songeait déjà à composer un traité, dont le manuscrit A de la bibliothèque de l'Institut à Paris contient le projet et le premier noyau. Jusqu'à sa mort, il ne cessa de rédiger des notes, élargissant, compliquant...

-

LA JOCONDE (PORTRAIT DE MONA LISA), Léonard de Vinci

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 932 mots

- 2 médias

La Mona Lisa de Léonard de Vinci est un des tableaux les plus célèbres du monde. Ce portrait représenterait Lisa del Giocondo (née Gherardini), épouse du marchand florentin Francesco di Bartolomeo del Giocondo : Mona Lisa est ainsi surnommée La Gioconda ou, en français, La Joconde. Le peintre,...

-

LÉONARD DE VINCI (exposition)

- Écrit par Christian HECK

- 1 037 mots

- 1 média

La rétrospective qu’a consacrée le musée du Louvre à Léonard de Vinci (24 octobre 2019 – 24 février 2020) ne pouvait être qu’exceptionnelle. Le cinquième centenaire de la mort de l’artiste ; sa reconnaissance, sur tous les continents, comme un génie universel de l’art, en même temps mythe...

-

ANATOMIE ARTISTIQUE

- Écrit par Jacques GUILLERME

- 8 927 mots

- 7 médias

...suffisait pour ainsi dire à lui-même, et détournait les théoriciens d'investigations proprement empiriques. Dans cet univers quasi mystique, L. B. Alberti et Léonard de Vinci inaugurent un nouveau type d'enquête, une analyse déjà scientifique de la morphologie humaine. Alberti se constitue un système métrique... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - L'architecte

- Écrit par Florent CHAMPY , Carol HEITZ , Roland MARTIN , Raymonde MOULIN et Daniel RABREAU

- 16 594 mots

- 10 médias

...l'architecture. Si Alberti apparaît davantage comme un savant, épris d'architecture, Baccio Pontelli ou Chimenti Camicia avant tout comme ingénieurs-architectes, et Léonard de Vinci comme ingénieur-artiste, génial autodidacte, et architecte, Bramante, Giuliano et Antonio da Sangallo sont présentés comme des architectes... -

ART (L'art et son objet) - Le faux en art

- Écrit par Germain BAZIN

- 6 716 mots

...provenance est la Vierge aux rochers, dont il existe deux exemplaires. On peut suivre celui de la National Gallery de Londres depuis l'atelier même de Léonard de Vinci à Milan, grâce à toute une série de contrats. Aucun renseignement, par contre, sur la genèse de celui du Louvre, repéré seulement à... -

AUTOMATE

- Écrit par Jean-Claude BEAUNE , André DOYON et Lucien LIAIGRE

- 6 649 mots

- 2 médias

...Renaissance tire parti du nouvel essor des techniques (vulgarisation du système bielle-manivelle, miniaturisation des mécanismes d'horlogerie). Si Léonard de Vinci (1452-1519), dans ses dessins anatomiques, décompose les mouvements des membres dans un jeu de fils associés à des leviers osseux, Rabelais... - Afficher les 39 références

Voir aussi

- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.

- ITALIEN ART

- MÉCANIQUE HISTOIRE DE LA

- ITALIENNE PEINTURE, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.

- CÈNE, christianisme

- AUTOPORTRAIT, arts graphiques

- GLACIS, peinture

- MODELÉ, arts

- CLAIR-OBSCUR

- MELZI FRANCESCO (1491 env.-1568)

- SFUMATO, technique picturale

- PEINTURE DU XVe SIÈCLE

- PEINTURE DU XVIe SIÈCLE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVe et XVIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- ATTRIBUTION, histoire de l'art

- CROQUIS

- ITALIENNE PEINTURE, XVIe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.

- SANGUINE