MÈDES

Article modifié le

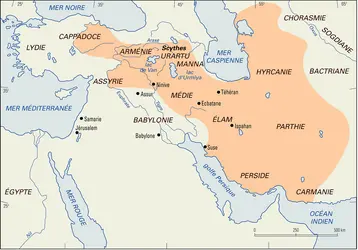

L'apparition en Asie antérieure des éléments iraniens qui faisaient partie de la branche occidentale des Irano-Aryens introduit une nouvelle et importante page dans l'histoire des grandes puissances du Moyen-Orient : l'Assyrie, la Babylonie, l'Élam, l'Urartu. L'arrivée de ces tribus, différentes des autochtones asianiques par leur aspect ethnique, par leur langue, par les formes de leur culture matérielle, par le mode de vie et leurs croyances religieuses, amenait des changements radicaux dans les destinées de ces régions au cours des premiers siècles du Ier millénaire avant notre ère. Une nouvelle époque s'annonçait dans l'histoire des peuples de langue iranienne à partir de la formation des grands États iraniens, celui des Mèdes et celui des Perses, aux viie et vie siècles avant notre ère. À ces deux groupes d'Iraniens, viendront s'ajouter les Cimmériens et les Scythes, Iraniens aussi. Mèdes et Perses, Cimmériens et Scythes apporteront à cette partie de l'Asie antérieure une vie historique qu'elle ignorait jusqu'alors.

Le plateau auquel ces Iraniens donneront leur nom s'ouvre aux nouvelles étapes de sa culture matérielle. Les villages préhistoriques se trouvent remplacés par des villes où, à l'intérieur d'une puissante muraille, un château fortifié élevé sur une butte voisine avec la ville basse. Les traditions funéraires subissent une profonde novation : les morts ne sont plus ensevelis sous le sol des maisons mais dans des nécropoles, à une certaine distance des villes habitées. Les défunts sont accompagnés de leurs armes, bijoux, poterie, puisque leur existence dans l'au-delà ne devait pas différer de leur vie sur terre.

Les origines

Salmanazar III, roi d' Assyrie (859-824 av. J.-C.), lors de sa campagne de 843 avant J.-C. s'empare du pays de Parsua ou pays des Perses, au sud et à l'ouest du lac d'Urmiya (Rezaiyé), au nord-ouest du plateau iranien. En 834 avant J.-C., au cours d'une autre opération, ses troupes pénètrent au sud-est de ce lac, dans le pays de Mada ou celui des Mèdes. Ces deux passages des annales assyriennes sont les plus anciennes mentions de la présence des Iraniens, Mèdes et Perses, dans cette partie de l'Iran.

Des deux hypothèses concernant la voie suivie par ces tribus, est-ouest ou nord-sud, pour arriver sur le plateau, nous retiendrons la seconde, celle qui passait par cet isthme que forme le Caucase. Elle semble trouver sa justification dans le fait que, déjà au xie-xe siècle avant J.-C., l'onomastique attestée au nord du lac d'Urmiya, donc non loin de la Transcaucasie, connaît des éléments iraniens. Cette route était aussi celle que suivirent quelques siècles plus tard Cimmériens et Scythes, ces nomades iraniens, et qui fut décrite par Hérodote. Enfin, certaines affinités de la culture matérielle mède avec celles du Caucase seraient susceptibles d'étayer cette conjecture.

Cavaliers nomades, arrivés avec leurs chevaux et leur bétail, les Mèdes se fixent dans un pays montagneux propice à leur existence où l'agriculture cède le pas à l'élevage. Les régions où ils s'installent n'ont qu'une population clairsemée qu'on désigne sous différents vocables ; tantôt « caspienne », tantôt « zagro-élamite », ou par un terme négatif « asianique », qui indiquerait la non-appartenance de ces autochtones au groupe indo-sémite comme les Assyriens, ou indo-européen comme les Iraniens. Ces aborigènes ne seront absorbés qu'au cours de longs siècles par les Mèdes grâce à la supériorité de la puissance de ceux-ci, grâce à leurs institutions militaires et tribales plus développées. Ils s'imposeront à la longue par une large diffusion de leur langue, au début moyen de liaison entre les tribus mèdes, puis acceptée par les autochtones assimilés. Il faut, semble-t-il, renoncer à les considérer comme arrivés en « conquistadores », idée qui a naguère été exprimée pour illustrer l'implantation des Mèdes sur le Plateau.

Mèdes et Assyrie du IXe au VIIe siècle avant notre ère

Dès le ixe siècle avant notre ère, les Mèdes entrent dans la sphère des intérêts de l'Assyrie et pendant plus de deux siècles, c'est-à-dire jusqu'au moment de la destruction de celle-ci, leur sort restera étroitement lié à la politique expansionniste orientale des Assyriens. C'est aussi en fonction de cette pression de leur puissance voisine que les tribus mèdes dispersées réaliseront une première étape dans l'organisation de leur vie socio-religieuse en constituant une amphictyonie (ou fédération). L'étape suivante sera la création d'une union politique sous l'autorité d'un souverain, chef d'État indépendant qui résistera au conquérant.

On distingue deux périodes d'invasions assyriennes en Médie : celle de 843-788 et celle de 744-678 séparées par près d'un demi-siècle, lorsque l'Assyrie se trouve politiquement affaiblie.

Au ixe siècle avant notre ère, il n'est pas encore question pour les Assyriens de contrôler le pays des Mèdes ; ils se contentent alors de raids qui leur procurent un riche butin de métaux, de pierres dont le lapis-lazuli, et surtout des chevaux. Pour combattre les montagnards-cavaliers, l'Assyrie du ixe siècle avant notre ère est obligée de créer une cavalerie qu'elle n'avait pas, et pour cela de se procurer des chevaux de selle. Le Plateau devint la source principale de remonte et l'une des raisons de l'implantation de l'Assyrie en Médie. Il faut noter à ce propos l'importance que joua le cheval chez les Iraniens : les Perses, lors des guerres médiques, introduisent en Grèce la culture de la luzerne, originaire du Plateau, et qui s'appelait aspati ou « nourriture de cheval ».

L'armée assyrienne pénètre de plus en plus profondément dans le pays : les annales assyriennes mentionnent les « Mèdes lointains » puis les « Mèdes puissants ». En 744, Tiglat-Pilasar III (745-727) pousse ses conquêtes jusqu'au mont Bikni (Demāvend près de Téhéran) et obtient des Mèdes un important butin de neuf tonnes de lapis-lazuli et de quinze tonnes d'objets en bronze. Quelques années plus tard, il poursuit ses conquêtes jusqu'aux Mèdes qui habitent près du « désert salé » qui, comme on sait, couvre la partie centrale du Plateau.

Les premières opérations du rattachement des Mèdes à l'Empire assyrien ont lieu sous Sargon II (722-705) qui crée dans la Médie occidentale deux provinces assyriennes, ce qui semble provoquer un durcissement dans l'attitude du peuple soumis. Les intrigues de leurs chefs avec les ennemis de l'Assyrie obligent Sargon II, lors de sa campagne de 715, à déporter à Hama, en Syrie, avec toute sa famille, Daïakku, un chef mède compromis par ses contacts avec le royaume d'Urartu. La déportation des peuples par les grandes puissances était un procédé de répression qui n'a pas disparu, même aux temps modernes. Sargon fera amener en contrepartie, en Médie, les Israélites de Samarie, prise quelques années plus tôt, et les installera « dans les villes des Mèdes » (II Rois, xvii, 6 ; xviii, 11), probablement à Néhavend, Hamadan et Ispahan.

On a proposé avec raison de reconnaître dans le Daïakku des sources assyriennes, le Déiocès qui, d'après Hérodote, était le fondateur de la dynastie mède, le créateur de l'union de son peuple, le bâtisseur de la ville d' Ecbatane et qui, devenu roi, instaura une justice sévère dans son nouvel État (I, xcvi-xcviii). Il faut croire, toutefois, que l'informateur de l'historien grec avait attribué à Déiocès certaines réalisations qui étaient l'œuvre de ses successeurs, en particulier l'union des Mèdes et leur constitution en État. Déiocès, chef écouté, contribua peut-être à l'adoption par les tribus mèdes de l'amphictyonie et au choix, comme centre de ralliement de ces hommes, de la ville d'Ecbatane (Hagmatāna – « lieu de réunions » selon Diakonov, ou, hama-stāna ou « séjour de la confrérie » selon É. Benveniste), ville située au cœur de la Médie, au croisement des voies les plus importantes.

Les annales assyriennes illustrées par les bas-reliefs font connaître comment les Mèdes furent installés dans plusieurs villes fortifiées, dont les défenses servaient pour les protéger tant contre les Assyriens que contre l'hostilité d'autres tribus. L'union des Mèdes n'était qu'un but encore lointain au viiie siècle avant notre ère. Pour tenir le pays et prélever régulièrement le tribut, ce qui était une entreprise souvent dangereuse, les Assyriens créent une troisième province dans la Médie occidentale ; toutes trois sont confiées à des chefs mèdes responsables et surveillés. Cette organisation servit sans doute plus tard à affermir la conscience des vaincus et à ouvrir la voie de la libération.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roman GHIRSHMAN : membre de l'Institut

Classification

Média

Autres références

-

ASSYRIE

- Écrit par Guillaume CARDASCIA et Gilbert LAFFORGUE

- 9 697 mots

- 6 médias

...Chaldéen Nabopolassar qui se proclame roi (625). Puis, en Assyrie, c'est le règne de Sin-shar-ishkoun (env. 623-612), attaqué par les Babyloniens et les Mèdes et secouru par l'Égypte qui juge que le royaume assyrien est maintenant moins dangereux que ses adversaires. Les coups décisifs sont portés par... -

CONQUÊTES DE CYRUS II LE GRAND - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 220 mots

— 559 Cyrus II succède à Cambyse Ier, son père, comme roi d'Anshan et règne sur les Perses, alors que le royaume mède gouverné par Astyage, successeur de Cyaxare, apparaît comme la force montante.

— 556 Nabonide monte sur le trône de Babylone à la suite d'une conjuration...

-

CYRUS LE GRAND, roi des Perses et des Mèdes (env. 559-env. 530 av. J.-C.)

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 949 mots

- 2 médias

-

GUERRES MÉDIQUES, en bref

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 204 mots

L'expression guerres médiques, fondée sur l'usage grec ancien d'appeler Mèdes une partie du peuple perse, désigne les hostilités, quasi permanentes durant la première moitié du ve siècle, qui opposent les grands rois perses, héritiers du vaste empire fondé par Cyrus le Grand...

- Afficher les 10 références

Voir aussi

- ORIENT ANCIEN

- ASTYAGE, roi des Mèdes (env. 585-550 av. J.-C.)

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- DÉIOCÈS, roi des Mèdes (VIIIe s. av. J.-C. env.)

- ECBATANE

- CYAXARE, roi des Mèdes (VIIe s. av. J.-C.)

- PHRAORTE-KHCHATRITI, roi des Mèdes (VIIe s. av. J.-C.)

- IRANIEN ART

- HAMADAN

- PERSE, histoire : Antiquité

- IRAN ANCIEN, la religion