MONGOLIE, République mongole

| Nom officiel | Mongolie |

| Chef de l'État | Ukhnaagiin Khürelsükh - depuis le 25 juin 2021 |

| Chef du gouvernement | Luvsannamsrai Oyun-Erdene - depuis le 27 janvier 2021 |

| Capitale | Oulan-Bator |

| Langue officielle | Mongol |

| Population |

3 481 145 habitants

(2023) |

| Superficie |

1 564 116 km²

|

Article modifié le

Histoire

La difficile restauration de l'indépendance (1911-1921)

Instauration d'une monarchie théocratique

Après plus de deux siècles passés sous la domination des suzerains mandchous, les Mongols sont confrontés aux politiques d'assimilation et de colonisation décrétées par Pékin en 1901. Mais la dynastie Qing, financièrement exsangue, minée par les agressions occidentales et les mouvements antimandchous, est sur le point de s'effondrer : Puyi abdiquera en février 1912. L'été précédent, dans la ville d'Urga (ou Khüriye, « Le Monastère »), des nobles mongols et des membres du haut clergé s'entendent avec le 8e Jebtsündamba, le plus prestigieux réincarné de Mongolie du nord (dite khalkha ou « extérieure »), pour restaurer l'indépendance mongole. Une demande d'aide est envoyée au tsar. Or la Russie, qui a perdu du terrain en Extrême-Orient depuis sa défaite de 1905 face aux Japonais et veut renforcer sa présence économique en Mongolie-Extérieure, toujours dans sa sphère d'influence, doit compter avec le Japon qui se réserve le Barga (Hulun-buir) et la Mongolie-Intérieure (du sud). Elle doit aussi ménager la Chine et les puissances européennes, et n'est donc pas prête à soutenir la réunification des Mongols ; elle se contente de fournir une aide pour leur auto-défense.

À la fin de novembre 1911, profitant des succès des républicains en Chine, les Mongols proclament, par une bulle du Jebtsündamba, leur indépendance et leur réunification sous l'égide du bouddhisme. Le 29 décembre 1911, le pontife d'origine tibétaine vénéré sous le nom de Bogda-gegen est intronisé sous le titre de Bogda-khan « exalté par la multitude ». Il réunit dans sa personne pouvoirs religieux et temporel. Les Mongols du Barga se rallient à cette théocratie, ainsi que les seize bannières des Mongols occidentaux. La plupart des bannières de Mongolie-Intérieure (35 sur 49) sont prêtes à faire de même.

La « Mongolie autonome »

Si les Mongols chassent sans grande difficulté les quelques troupes Qing stationnées en Mongolie, ils peinent à faire reconnaître leur indépendance et leur réunification par la communauté internationale. Les lettres transmises en octobre 1912 aux consulats du Japon et de plusieurs pays occidentaux à Harbin restent sans réponse. La Chine, même faible, entend conserver les territoires périphériques conquis par les Mandchous. En 1912-1913, des combats opposent en Mongolie-Intérieure troupes chinoises et Mongols du Bogda-khan. La Russie, qui ne veut pas d'une grande Mongolie, ne reconnaît pas non plus son indépendance, mais son « autonomie » (accord de 1912). À la fin de 1913, elle persuade la Chine d'accepter le statut d'autonomie pour la seule Mongolie-Extérieure. En 1915, l'accord tripartite de Kiakhta oblige le gouvernement mongol à admettre le principe d'une suzeraineté chinoise en renonçant à la Mongolie-Intérieure et aux autres territoires, et à accepter la présence de représentants de Pékin dans les principales agglomérations de Mongolie. La suzeraineté chinoise est toutefois nominale : c'est la Russie qui exerce son influence sur le pays et l'assiste dans sa modernisation. Mais l'organisation féodale n'est pas remise en cause, et des privilèges de la noblesse sont même étendus au haut clergé.

Le coup de force chinois et les premiers révolutionnaires mongols

Profitant des troubles en Russie, la Chine renforce sa présence dès l'automne de 1918. Chen Yi, le représentant de Pékin à Urga, persuade le Bogda-khan de renoncer à l'autonomie en échange de la garantie des droits de la noblesse et du clergé mongols. En novembre 1919, avant que cette proposition soit discutée par le Parlement mongol, le commandant militaire chinois Xu Shuzheng, dit « Petit Xu », contraint seize ministres et dignitaires à signer une pétition demandant l'abrogation de l'autonomie, aussitôt décrétée par Pékin. Ce coup de force est officialisé en février 1920 par une humiliante cérémonie de transmission des pouvoirs : le Jebtsündamba doit se prosterner devant le drapeau chinois ; le gouvernement et l'armée mongols sont dissous.

Le retour de la domination chinoise suscite une résistance touchant cette fois un spectre plus large de la population : deux cercles sont fondés à Urga à la fin de l'année 1919 qui, sur les conseils du Komintern avec lequel des contacts sont établis dès le début de l'année 1920, fusionnent pour former en juin 1920 le Parti populaire de Mongolie-Extérieure, qui fait serment de combattre les « ennemis de la nation et de la religion ».

Avec l'aval du Jebtsündamba, le parti envoie en Russie des délégués demander l'aide des Soviétiques qui imposent aux délégués mongols arrivés à Irkoutsk de définir les grands axes de leur action et de prévoir, une fois l'autonomie rétablie et une monarchie constitutionnelle instaurée, la fin du pouvoir héréditaire de la noblesse.

Les troubles de 1920-1921 : du « baron fou » à la révolution nationale

Entre temps, la guerre civile russe a amené aux portes de la capitale mongole les troupes blanches du baron Ungern-Sternberg (1886-1921). En février 1921, celui-ci chasse d'Urga les soldats chinois et rétablit sur son trône le Bogda-khan. Mais sa popularité est vite ternie par ses exactions et son régime de terreur. Sa présence fournit un prétexte aux Soviétiques pour intervenir militairement en Mongolie sans offenser Pékin.

Le Ier congrès du Parti populaire mongol a lieu en mars 1921 à Troïtskosavsk, du côté russe de la frontière, près de Kiakhta, avec l'active participation d'intellectuels bouriates comme le savant Tsevēn Žamtsarano (1881-1942), adepte d'un bouddhisme moderne, et le bolchevik opportuniste Elbegdorž Rinčino (1888-1938), défenseur du panmongolisme. Son manifeste inspiré par les Soviétiques plaque un discours marxiste sur les objectifs mongols de libération nationale et de défense du bouddhisme. Le 13 mars est instauré un gouvernement provisoire. Damdinī Sükhe-Bātor (Sükhbātar) à la tête de quelques centaines de partisans et avec un soutien soviétique discret, s'empare de Kiakhta où s'étaient repliées les troupes chinoises, victoire qui permet au gouvernement provisoire de prendre pied sur le territoire mongol et d'accroître sa légitimité. Au début de juillet 1921, partisans mongols et forces soviétiques entrent dans Urga. Le 9 juillet, un gouvernement est établi autour du Jebtsündamba, avec des ministres proches de celui-ci. Mais à côté voit le jour une très radicale ligue de la jeunesse révolutionnaire où œuvrent l'influent Rinčino et Khorlōgīn Čoïbalsan, le futur « Staline mongol » : en décembre, elle se chargera des premières purges qui touchent la garde du Bogda-khan. Le 14 septembre 1921, le Premier ministre Dogsomīn Bodō (1885-1922) proclame l'indépendance de la Mongolie. La Russie soviétique reconnaît la légitimité du gouvernement et son droit à l'autodétermination, mais sans vraiment nier la suzeraineté chinoise.

La Mongolie dans le giron soviétique (1921-1990)

De la révolution nationale à la révolution sociale (1921-1928)

Durant les premières années, l'influence du Komintern se renforce mais l'inféodation à Moscou n'est pas encore totale. Si le gouvernement procède à des réformes fondamentales (abolition du servage en 1922 et du statut de serf monastique – šabi – en 1925), sa politique économique et religieuse reste libérale. Des visions politiques contradictoires s'affrontent. Bodō, intellectuel bouddhiste et moderniste qui fait interdire coiffures ou styles traditionnels, est attaqué par son rival plus modéré Solīn Danzan (1885-1924), ministre des Finances. Bodō préfère démissionner du gouvernement et du parti en janvier 1922. Il sera arrêté et fusillé sans procès comme conspirateur contre-révolutionnaire. Un lama réincarné, le Jalkhanza-qutuqtu Damdinbazar (1874-1923), le remplace au poste de Premier ministre, tandis que Danzan favorise le retour des firmes chinoises dans le pays.

Le Bogda-khan meurt en mai 1924 et le gouvernement décourage – par des arguments religieux – la recherche de sa réincarnation. Sa mort ouvre la voie à un changement de régime. En août 1924, au IIIe congrès du parti – désormais Parti populaire révolutionnaire mongol (P.P.R.M.) –, la ligne pour un parti unique et un développement non capitaliste défendue par le Bouriate Rinčino, « agitateur politique installé par les Russes » selon Danzan, prévaut sur celle de ce dernier qui, taxé de « traître » et de « voleur », est aussitôt exécuté et remplacé à la tête du parti par Tseren-Očirīn Dambadorž, un modéré. Le 26 novembre 1924, le premier Grand Khural (« assemblée ») adopte une nouvelle Constitution et proclame la République populaire de Mongolie (R.P.M.). Urga devient Ulan-Bator, « le Héros-Rouge ». Dambadorž n'en poursuit pas moins, à la faveur de la N.E.P. en U.R.S.S. et jusqu'à sa mise à l'écart comme « droitier » en 1928, une politique libérale qui ne s'attaque pas aux biens des monastères et de la noblesse, encourage relations et commerce avec d'autres pays que l'U.R.S.S., parle même d'impérialisme soviétique.

Par un traité signé avec la Chine en 1924, les Soviétiques réaffirment le principe d'une souveraineté chinoise sur la Mongolie. Aussi, au IVe congrès de 1925, le P.P.R.M. renonce à l'idée d'une réunification avec la Mongolie-Intérieure, le Barga et Tannu-Tuva (ou Tannu-Uriankhai, région située au nord-ouest de la Mongolie, peuplée d'éleveurs turcophones chamanistes bouddhisés, devenue protectorat russe en 1914, puis République populaire de Tuva en 1921) ; l'influent Rinčino est écarté pour panmongolisme. Le bouddhisme garde encore une place importante, qu'il s'agisse d'en promouvoir une forme compatible avec la politique du parti ou de ménager un clergé que n'ont affaibli ni l'abolition des privilèges ni la séparation de l'Église et de l'État instituée par la Constitution de 1924 et une loi de 1926.

La politique de la table rase (1928-1940)

C'est en 1928, lors du VIIe congrès du parti, piloté par les représentants du Komintern, qu'a lieu le tournant radical qui verra l'application des principes révolutionnaires inscrits dans la Constitution de 1924. L'économie libérale, la distance vis-à-vis des Russes que prône Dambadorž, les tentatives de concilier bouddhisme rénové et marxisme sont balayées comme « déviation capitulationniste de droite » au profit d'un calque de la collectivisation alors en cours en U.R.S.S. Durant ce qui sera a posteriori qualifié de « déviation gauchiste de 1929-1932 », le parti purge ses rangs, s'attaque à la noblesse qui voit ses biens confisqués et ses droits supprimés, s'en prend à l'assise économique des monastères, élimine les firmes étrangères et surtout, avec des conséquences désastreuses, entreprend de collectiviser l'élevage.

L'essai de collectivisation, combiné à la politique antiboudddhique et aux persécutions qui touchent même les éleveurs aisés, conduit l'ouest et le centre du pays au bord de la guerre civile (printemps et été 1932), causant la perte du tiers du cheptel et désorganisant l'économie. Si des nobles et surtout des lamas mènent ces soulèvements, y participent aussi des éleveurs ordinaires, des anciens partisans, des députés, des membres du parti et jusqu'à des membres de la ligue de la jeunessse. Il faudra, pour les écraser, l'appui des troupes et de l'aviation soviétiques.

Le parti corrige le cap en juin 1932 : c'est le début de l'implication directe de Staline, au lieu du Komintern, dans les affaires de la Mongolie, dont les leaders iront désormais régulièrement rendre compte à Moscou. L'intérêt de Staline est motivé par l'importance stratégique de la Mongolie, à l'heure où les Japonais ont établi un État fantoche en Mandchourie, le Mandchoukouo, et contrôlent le gouvernement autonome mongol du prince De (Demčugdongrub, 1902-1962) en Mongolie-Intérieure. La politique du Nouveau Tournant est mise en œuvre par Pelžidīn Genden (1892-1937), nommé Premier ministre malgré sa participation à la politique gauchiste précédente. Sous la direction de cette forte personnalité, le gouvernement prend le pas sur le parti. Il revient sur les mesures de collectivisation, allège les impôts des éleveurs – mais non des monastères – afin de redresser rapidement la situation économique. Envers le bouddhisme, la tolérance est de mise. Genden lui-même, tout en admirant Lénine, ne fait pas mystère de sa foi en Bouddha.

Dès 1933 éclate une prétendue affaire d'espionnage pro-japonais, l'affaire Lhümbe, prétexte à l'arrestation de nombreux Bouriates (jugés contre-révolutionnaires pour avoir fui la Russie bolchévique) et de quelques dirigeants. En 1935 est lancée une nouvelle campagne anticléricale. En 1936, Genden, dont l'attitude conciliante envers le clergé et le peu d'empressement à impliquer la Mongolie dans un conflit russo-japonais déplaît à Staline, est destitué et exécuté à Moscou l'année suivante. Le remplace Anandīn Amar (1886-1941), patriote respecté ayant occupé des postes importants dès 1913.

En réalité, c'est Khorlōgīn Čoïbalsan (1895-1952), russophone proche des Soviétiques et apprécié de Staline, qui profite de la mise à l'écart de Genden. Nommé maréchal en 1936, il prend la tête du nouveau ministère de l'Intérieur mongol d'où il mène, de septembre 1937 à mars 1939, sous le contrôle des Soviétiques, de grandes purges qui entraînent l'exécution de nombreux leaders politiques, dont Amar, et de dizaines de milliers de personnes : moines, émigrés bouriates, kazakhs ou de Mongolie-Intérieure, nobles, membres du parti, intellectuels. À la fin de 1939, Čoïbalsan note dans son carnet que 56 938 personnes ont été arrêtées, dont 20 396 exécutées. Parmi elles, les moines ordinaires sont vingt fois plus nombreux que le haut clergé. Quant aux temples et monastères détruits, il en comptabilise 797, soit presque tous, les bâtiments des trois grands monastères Gandan, Amarbayasgalant et Erdeni Zuu ayant été les moins ravagés. Ces purges massives permirent de liquider l'élite mongole et tous les opposants. Elles avaient bénéficié de l'appareil du N.K.V.D. et de la présence de troupes soviétiques : le stationnement de l'Armée rouge en Mongolie, voulu par Staline mais auquel Genden résistait, date d'août 1937.

Une zone contestée, entre la Mongolie orientale et le Mandchoukouo, fournit un motif aux Japonais pour pénétrer en Mongolie. C'est la bataille de la rivière Khalkha (ou incident de Nömrög). Dans ce choc entre U.R.S.S. et Japon, la contribution de la Mongolie est symbolique, mais sa cavalerie a affronté des frères Mongols, les Barga, alignés par les Japonais. Ceux-ci sont écrasés par les Soviétiques commandés par Joukov. Plus réelle sera la contribution de la Mongolie à l'effort de guerre russe durant la Seconde Guerre mondiale : elle enverra sans compter bétail, pelisses et métaux (des statues bouddhiques furent mêmes fondues en U.R.S.S.).

La construction du socialisme (1940-1989)

En 1945, à Yalta, Staline a obtenu du Royaume-Uni et des États-Unis la reconnaissance du statu quo de la Mongolie. Tchiang Kai-chek l'accepte aussi, sous condition d'un référendum en Mongolie (octobre 1945 : 487 400 voix pour, aucune contre). La Chine nationaliste reconnaît donc la R.P.M. le 6 janvier 1946, mais reviendra sur cette décision en 1952, considérant à nouveau la Mongolie comme territoire chinois. De son côté, par le traité d'amitié signé avec la R.P.M. en février 1946, l'U.R.S.S. reconnaît officiellement l'indépendance de la Mongolie et transforme sa mission à Ulan-Bator en ambassade. En 1949, la République populaire de Chine ouvre une ambassade et la Mongolie bénéficie durant une décennie de l'assistance de ses deux voisins. La dispute sino-soviétique de 1960, puis les tensions de la révolution culturelle, gèlent ces relations.

La Mongolie est admise à l'O.N.U. en 1961. Des liens sont établis avec les pays communistes (entrée au Comecon en 1962), le Royaume-Uni (1963), la France (1965). Les États-Unis n'établiront de relations qu'en 1987. L'U.R.S.S. reste de loin le partenaire privilégié. Le traité d'amitié de 1966, signé lors de la visite de Leonid Brejnev – la première en Mongolie d'un leader russe –, renforce la dépendance économique, politique, culturelle et militaire. En 1969, des troupes russes sont à nouveau stationnées en nombre en Mongolie (en 1985, on comptera environ cent mille Russes, militaires pour les trois quarts, en Mongolie). Près de la moitié des investissements, en particulier dans le secteur minier, sont soviétiques et, la balance commerciale penchant en faveur de l'U.R.S.S., la Mongolie contracte une dette importante.

Les décennies 1920-1940 avaient été occupées à détruire l'ordre ancien et à éliminer les « ennemis de l'intérieur », la longue période qui suit privilégie la modernisation économique et sociale du pays selon les normes soviétiques.

La reconstruction sous Čoïbalsan (1940-1952)

Le maréchal Čoïbalsan a succédé comme Premier ministre à Amar (arrêté en 1939 et fusillé en Russie en 1941) et contrôle l'armée et le parti. Les purges finies, il nomme trois mille nouveaux cadres et développe le culte de sa personne (le nom « Čoibalsan » est donné à une province de l'Est et à sa capitale). En mars 1940, le P.P.R.M. tient enfin son Xe congrès, et présente un nouveau programme confirmant « le saut du féodalisme au socialisme ». Le tout jeune Yumžāgīn Tsedenbal (1916-1991) est nommé secrétaire général du comité central, où siège Čoibalsan. La même année, celui-ci fait adopter par le Grand Khural la deuxième Constitution, qui précise et réorganise le fonctionnement de l'État, distingue trois catégories de citoyens (éleveurs, ouvriers et intellectuels) et prive de droits civiques la classe des « exploiteurs ». Čoibalsan est reconduit à la tête du « conseil des ministres » (appellation du gouvernement depuis 1932) et y restera jusqu'à sa mort en 1952. Prévue par la Constitution, la collectivisation de l'élevage n'est pas mise en œuvre par Čoibalsan, qui insiste sur la reconstitution du cheptel. Du fait du coût de la guerre, le premier plan quinquennal ne sera lancé qu'en 1948. Sur le plan culturel, Čoibalsan décide (1941) de remplacer l'écriture ouïgouro-mongole par le cyrillique qui, obligatoire à partir de 1946, facilitera l'occidentalisation et la soviétisation de la Mongolie. En 1944, le monastère de Gandan à Ulan-Bator est remis en état et un culte bouddhique restreint y est autorisé.

Les années Tsedenbal (1952-1984)

À la mort de Čoibalsan (1952), son protégé, Tsedenbal, économiste formé à Irkoutsk, lui succède comme président du conseil. Hormis entre 1954 à 1958, Tsedenbal conservera également la tête du parti en tant que secrétaire du comité central. Une nouvelle campagne de collectivisation démarre en 1953, fondée au départ sur le volontariat des éleveurs. En 1958, le rattachement aux coopératives de production rurale, les negdel, est rendu obligatoire. Nombreux étant ceux qui ont préféré vendre leur bétail plutôt que s'enrôler dans les negdel, ces années voient une soudaine croissance de la population urbaine. Les transformations socio-culturelles sont concrétisées par la troisième Constitution de 1960, qui inscrit dans le marbre le rôle dirigeant du parti, l'internationalisme prolétarien et l'aide soviétique. En 1966, le P.P.R.M. adopte son quatrième programme visant l'achèvement de la construction du socialisme. Tsedenbal renforce son pouvoir, incontesté de 1966 à 1984. En 1974, imitant Brejnev, il laisse la présidence du conseil à un second (Žambīn Batmönkh) pour prendre celle du présidium du Grand Khural. Si Čoibalsan avait gardé la fibre patriotique, ce n'est pas le cas de Tsedenbal. Il demande en 1952 le rattachement de la Mongolie à l'U.R.S.S., que Staline refuse. Doté d'une épouse russe autoritaire, il a deux fils, citoyens soviétiques, ne parlant pas le mongol. En 1962, les célébrations du 800e anniversaire de la naissance de Gengis-khan, jugées nationalistes, sont annulées. Le secrétaire du comité central et d'autres membres du bureau politique sont emprisonnés ou exilés à la campagne. En 1981-1983, déjà diminué, Tsedenbal « désherbe » à nouveau le comité central, écartant plusieurs personnalités, dont le président de l'académie des Sciences (Bazarīn Širendev, 1912-2001), et procède à l'expulsion de résidents chinois. Finalement, en 1984, les Russes retiennent Tsedenbal à Moscou pour raisons de santé. Le bureau politique du P.P.R.M. le décharge de toutes ses fonctions le 23 août. Il restera à Moscou jusqu'à sa mort en 1991.

Le président du conseil, Ž. Batmönkh, remplace Tsedenbal à la tête du parti et de l'État. À partir de 1986, la perestroïka menée en U.R.S.S. entraîne une restructuration à échelle réduite en Mongolie, qui nourrit une opposition réformiste, essentiellement citadine et intellectuelle, présente dans le parti lui-même.

La Mongolie démocratique

La transition démocratique

Le 10 décembre 1989, un mois après la chute du Mur de Berlin, des manifestations ont lieu dans la capitale. L'un des organisateurs, Sanžāsürengīn Zorig (1962-1998), jeune enseignant en philosophie politique, prend la tête d'une Union démocratique mongole. Le P.P.R.M. fait alors le choix du pluralisme et, le 12 mars 1990, son bureau politique démissionne. Le Parlement, réuni en mai, amende la Constitution pour instaurer le multipartisme et créer une seconde chambre (le Petit Khural) ainsi qu'un poste de président. Les premières élections libres ont lieu le 29 juillet 1990. La loi électorale avantageant le P.P.R.M. en surreprésentant les campagnes conservatrices au détriment de la capitale, celui-ci remporte les élections (62 % des suffrages). La nomination de deux communistes réformateurs (Punsalmāgīn Očirbat et Dašīn Byambasüren) aux postes de président et de Premier ministre, et d'un représentant de l'opposition, le social-démocrate Radnāsümberelīn Gončigdorž, à la présidence du Petit Khural, stimuleront les réformes au cours de deux années de transition.

Une quatrième Constitution, adoptée le 13 janvier 1992, remplace le nom « république populaire de Mongolie » par « Mongolie » (Mongol uls) et établit un régime parlementaire monocaméral. Élu pour quatre ans, le « Grand Khural national » compte seulement 76 députés. Le président, élu également pour quatre ans au suffrage direct, ne peut effectuer plus de deux mandats et son veto peut être rejeté par le Parlement avec une majorité des deux tiers.

La politique intérieure

Pendant près de vingt ans, le P.P.R.M., grâce à ses réseaux anciens et à son fonctionnement centralisé, et avantagé de surcroît par le mode de scrutin majoritaire à un tour, domine la vie politique : les ex-communistes ont remporté les législatives de 1992, 2000 et 2008 et fait jeu égal en 2004 avec la coalition réunissant Parti démocratique, Parti de la patrie et Parti du courage civique. Quant aux présidentielles, à part celles de 1993 gagnées par le président sortant Punsalmāgīn Očirbat, rallié à l'opposition, elles ont toutes été remportées par le P.P.R.M. : Natsagīn Bagabandi (1997 et 2001), Nambarīn Enkhbayar (2005). Seules les législatives de 1996 ont conduit au pouvoir les jeunes partis démocratiques par le biais d'une coalition dont l'instabilité, renforcée par une cohabitation difficile avec le président Bagabandi, a été illustrée par une succession de quatre gouvernements en quatre ans ; cette période a été aussi endeuillée par l'assassinat, dans des circonstances obscures, de l'une des figures de la révolution démocratique, Sanžāsürengīn Zorig. La domination du P.P.R.M. prend fin en 2009, avec la victoire du candidat de l'opposition Tsakhiagiin Elbegdorj, ancien Premier ministre et membre du Parti démocrate, à l'élection présidentielle ; il est réélu en juin 2013 dès le premier tour. Les élections législatives de juin 2012 avaient elles aussi donné la victoire au Parti démocrate. En outre, le passage à un mode de scrutin mixte, mêlant scrutin par circonscription et proportionnel au niveau national, appliqué pour la première fois en 2012, est un facteur favorable au rééquilibrage du paysage politique mongol.

La politique extérieure

Privée du soutien russe et confrontée à une grave crise économique au début des années 1990, la Mongolie a trouvé de nouveaux alliés et bailleurs de fonds parmi les pays démocratiques et les institutions internationales. Ce soutien est conditionné par l'adoption d'une politique économique ultra-libérale dont le coût social est très élevé. Cependant, cette nouvelle sujétion a consolidé la démocratisation du pays en contraignant le P.P.R.M. à se réformer et en incitant les autorités à s'attaquer à la corruption. Elle lui a aussi évité une dépendance plus risquée à l'égard de la Chine, qui est néanmoins devenue son premier partenaire commercial (78 % des exportations et 30 % de importations en 2005). Les relations avec la Russie ont connu une éclipse après 1990, malgré la dépendance énergétique de la Mongolie et les entreprises mixtes héritées du passé, dont le géant Erdenet (cuivre) ; elles reprennent depuis 2000 sur des bases nouvelles, améliorées par l'effacement à 98 % de la dette mongole en 2004 par Moscou.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise AUBIN : directeur de recherche au C.N.R.S. et à la Fondation nationale des sciences politiques (C.E.R.I)

- Marie-Dominique EVEN : chercheur au C.N.R.S., U.M.R. 8582

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

MONGOLIE, République mongole (chronologie contemporaine)

- Écrit par Universalis

-

AÏMAG

- Écrit par Françoise AUBIN

- 120 mots

À l'origine, chez les peuples turcs, mongols et parfois toungouso-mandchous, l'aïmag (ou aïmak, ou ayimaq) est une unité sociale plus ou moins étendue qui repose sur la parenté patrilinéaire.

À partir du XIIIe siècle, chez les Mongols, c'est une sous-tribu ayant un territoire de...

-

AMOUR, fleuve

- Écrit par Laurent TOUCHART

- 2 316 mots

Long d'environ 4 400 km (4 384 à 4 444 selon la source considérée), l'Amour draine un bassin de 1 855 000 km2.Né dans les plateaux du nord-est de la Mongolie et de la Transbaïkalie russe, le fleuve s'écoule d'abord parallèlement aux grandes fractures, du sud-ouest au nord-est. Après... -

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

Le plateau mongol ( Mongolie intérieure et république populaire de Mongolie) est une immense pénéplaine ; elle a été déformée au Tertiaire et au Quaternaire et, ayant été relevée sur ses bords, a pris une allure de cuvette. Au centre, sous un climat désertique, l'érosion éolienne se déchaîne (désert... -

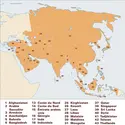

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Quant à la Mongolie qui fut jadis au centre du plus grand empire que la Terre ait porté, étendu de la péninsule coréenne au Danube, elle est devenue une sorte de marge improbable de la mondialisation. - Afficher les 19 références

Voir aussi

- LAINE

- COLLECTIVISATION

- YOURTE

- MONGOLIE-INTÉRIEURE ou NEIMENGGU ou NEI-MONG-KOU RÉGION AUTONOME DE

- URGA

- OTCHIRBAT PUNSALMAAGIYN (1943- )

- BAGABANDI NATSAGIYN (1950- )

- ENKHBAYAR NAMBARIIN (1958- )

- STEPPE

- DÉMOCRATISATION

- GENDEN PELŽIDĪN (1892-1937)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- SOCIALISATION, économie

- URBANISATION

- CYRILLIQUE, alphabet et translittération

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- PASTEURS, anthropologie

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, vie politique et économique

- URSS, histoire