- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

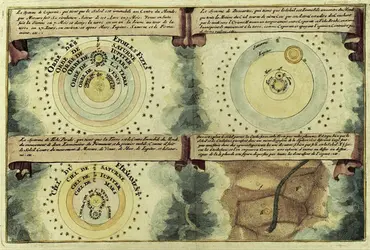

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

DESCARTES RENÉ (1596-1650)

Article modifié le

L'œuvre et sa publication

Descartes, cependant, ne renonce pas à éditer son œuvre. Il décide seulement de la présenter sous une autre forme, d'aborder le public par d'autres voies. Ainsi s'élaborent le Discours de la méthodeet les trois essais (la Dioptrique, les Météores, la Géométrie) qui lui feront suite. Ces ouvrages paraissent en un volume, sans nom d'auteur, le 8 juin 1637, chez Jean Maire, à Leyde. Cette publication devait marquer, pour Descartes, le début de ces polémiques qu'il n'aimait pas mais qui l'occuperont jusqu'à la fin de sa vie.

De 1637 à 1641, Descartes vit surtout à Santpoort. Il fait venir auprès de lui Hélène, la servante et amie dont, en 1635, il a eu une fille, Francine. Mais Francine meurt en septembre 1640, laissant à Descartes « le plus grand regret qu'il eût jamais senti de sa vie ». Un mois après sa fille, Descartes perd son père, alors doyen du Parlement de Bretagne et âgé de soixante-dix-huit ans. Le 31 mars 1641, il s'installe dans le petit château d'Endegeest, agrémenté d'un beau jardin, de vergers et de prairies. C'est là qu'il recevra l'abbé Picot, l'abbé de Touchelaye, le conseiller Desbarreaux et de nombreux amis.

Les controverses

Les travaux et les réflexions de Descartes se poursuivent cependant, mêlés à de constantes polémiques. Il s'oppose à Fermat au sujet des tangentes, discute avec Plempius sur le mouvement du cœur, soutient Waessenaer contre Stampioen. En 1641 paraissent à Paris, chez Soly, les Meditationes de prima philosophia (Méditations métaphysiques), suivies de six séries d'objections (celles de Caterus, de Mersenne, de Hobbes, d'Arnauld, de Gassendi et d'un groupe de philosophes, de géomètres et de théologiens qui se réunissaient chez Mersenne), et des réponses de Descartes. La seconde édition de l'ouvrage paraîtra à Amsterdam, chez Louis Elzevier, en 1642. Elle ajoutera aux textes de 1641 les septièmes objections, celles du P. Bourdin, avec les réponses de Descartes, et une lettre de l'auteur au P. Dinet.

Pour ses Méditations, Descartes avait longtemps espéré, mais en vain, l'approbation de la Sorbonne. D'autre part, les attaques dont il est l'objet de la part des jésuites l'affectent beaucoup. Mais ce sont bientôt les théologiens hollandais qui combattent le cartésianisme avec le plus de violence. Le plus grand ennemi de René Descartes est alors Voetius (Gilbert Voet, professeur de théologie à l'université d'Utrecht). En 1641, il fait soutenir des thèses contre Regius, disciple de Descartes, et contre Descartes lui-même. Il obtient, contre ses adversaires, un arrêt du conseil de ville (Vroedschap). En 1643, Descartes se défend en faisant paraître, contre Voet, l'Epistola Renati Descartes ad celeberrimum virum Gisbertum Voetium (Lettre de René Descartes au très célèbre Gilbert Voet). Le conseil de ville prend le parti de Voet ; Descartes, de son côté, obtient un jugement favorable de l'université de Groningue. Il fait intervenir l'ambassadeur de France et, en juin 1645, adresse une lettre au Vroedschap d'Utrecht. Mais il se fâche avec Regius, et, contre un placard inspiré par ce dernier, écrit ses Notae in programma (Remarques sur un placard). Malgré cette agitation, Descartes avait pu faire paraître, en 1644, un de ses plus importants ouvrages, les Principia philosophiae (Principes de la philosophie) chez Louis Elzevier, à Amsterdam. Les quatre parties des Principes exposent l'ensemble de la métaphysique et de la science cartésiennes.

Mais, en 1647, la querelle reprend avec l'université de Leyde. Cette fois, ce sont les théologiens Revius et Triglandius qui attaquent Descartes, lequel répond dans sa Lettre aux curateurs de l'université de Leyde. Le conflit s'envenime jusqu'à ce que le prince d'Orange impose silence aux anticartésiens. Excédé par de tels combats, Descartes songe, pour la première fois, à quitter la Hollande pour la France où il se rend, en effet, en 1647 et en 1648. Il y rencontre Roberval, Hobbes, Gassendi et aussi le jeune Blaise Pascal, auquel il prétendra avoir suggéré ses expériences sur le vide.

Mais, décidément, la France ne convient pas à Descartes. L'atmosphère de Paris le déçoit : il y est gêné par les importuns, et n'y trouve pas la paix qu'il recherche. Il est vrai que son second voyage coïncide avec le début de la Fronde, et qu'il ne reçoit pas la pension qu'on lui avait promise. Il revient donc en Hollande, où il s'efforce à nouveau de protéger sa retraite.

Perspectives du moraliste

En 1647, Descartes avait publié, après les avoir revues, une traduction française des Meditationes, due au duc de Luynes et à Clerselier, et une traduction des Principia, due à l'abbé Picot, traduction qu'il avait augmentée d'une importante lettre-préface. Mais, depuis 1645, sa correspondance avec Elisabeth, princesse de Bohême, l'avait conduit à écrire sur la morale. C'est de là qu'est né le traité des passions. Ce traité, Les Passions de l'âme, paru en 1649 (tantôt sous la marque de Louis Elzevier, tantôt sous celle d'Henri Le Gras, à Paris), est le dernier ouvrage paru du vivant de Descartes.

En octobre 1649, en effet, Descartes arrive à Stockholm. La reine Christine et Chanut l'avaient prié, dans les termes les plus pressants, de venir en Suède. Malgré la répugnance que lui inspirait ce voyage, répugnance dont sa correspondance contient les marques les plus claires, Descartes s'était décidé à partir. À la demande de Christine, il compose, encore que malgré lui, les vers d'un ballet pour la fête donnée en l'honneur de la paix de Westphalie. À la fin de janvier 1650, se rendant au palais où le mandait la reine, il prend froid. Le 2 février, une pneumonie se déclare. Descartes refuse les soins de Weulles, médecin de la reine, et se soigne à sa guise. Au huitième jour de sa maladie, il reconnaît son erreur, mais estime que Dieu « avait permis que son esprit demeurât si longtemps embarrassé dans les ténèbres, de peur que ses raisonnements ne se trouvassent pas assez conformes à la volonté que le Créateur avait de disposer de sa vie ». Descartes fait alors chercher le P. Viogué, son directeur de conscience. Il meurt à Stockholm, le 11 février 1650 au matin.

Son corps fut inhumé au « cimetière des enfants morts sans baptême ou avant l'âge de raison ». Lors de son retour en France, en 1667, il fut gravement mutilé : le crâne et plusieurs ossements en furent dérobés. Les restes de Descartes se trouvent aujourd'hui en l'église de Saint-Germain-des-Prés, en une chapelle située à droite du chœur.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Médias

Autres références

-

DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)

- Écrit par Jean LEFRANC

- 1 443 mots

L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...

-

LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)

- Écrit par Bernard PIRE

- 180 mots

René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De...

-

DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 003 mots

-

MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 986 mots

Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 886 mots

- 1 média

Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...

-

CONSCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 2 719 mots

Descartes (1596-1650) est incontournable si nous avons l’intention de nous réconcilier avec la conscience. Qu’est-ce donc que le « cogito » (le « Je pense donc je suis ») cartésien ? C’est la découverte de la certitude inébranlable de notre vie intérieure, acquise à l’issue du doute méthodique, et... -

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -

ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)

- Écrit par Jean BRUN

- 1 586 mots

Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 461 mots

Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... - Afficher les 125 références

Voir aussi

- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'

- ONTOLOGIQUE PREUVE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

- DÉDUCTION

- IDÉE

- COGITO

- NATURE IDÉE DE

- CERTITUDE

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- PERFECTION IDÉE DE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA