SLAVES

Article modifié le

Les peuples slaves, dont le nom n'est mentionné pour la première fois qu'en 500 après J.-C., ont constitué au cours du Moyen Âge de puissants États tels la principauté de Grande-Moravie, la Russie kiévienne, le royaume de Pologne, le grand-duché de Lituanie, le royaume de Serbie.

Membres de la grande famille indoeuropéenne, ils sont apparus tardivement sur la scène de l'histoire et tout en eux est obscur : leur origine primitive, leur premier habitat et jusqu'à leur nom, en dépit des multiples hypothèses échafaudées par les ethnologues, les historiens et les philologues. Il faut voir la cause de cette relative ignorance dans la nature des informations dont nous disposons : le petit nombre des sources anciennes, grecques et latines, en regard d'une documentation postérieure (à partir du vie siècle et surtout des xe et xie siècles) plus abondante ; la prédominance des données archéologiques sur les sources écrites pour la période antérieure au ixe siècle.

On peut cependant admettre comme vraisemblable que les Slaves existaient antérieurement au vie siècle, mais sous d'autres noms, et qu'ils se sont trouvés englobés dans les grandes confédérations de peuples à caractère militaire qui se sont formées déjà dans l'Antiquité et durant le haut Moyen Âge, dans le sud-est et le centre de l'Europe. Pour de nombreux historiens, les Slaves auraient été plus ou moins enrôlés par les Scythes et les Sarmates d'origine iranienne entre le ve siècle avant J.-C. et le ier siècle après J.-C., par les Huns et les Alains du ive siècle au milieu du ve siècle, par les Goths dans la seconde moitié du ve siècle et par les Avars aux vie et viie siècles.

Tantôt entraînés par les migrations de ces peuples, mêlés à eux de bon ou de mauvais gré, tantôt pénétrant à leur suite dans les territoires qu'ils abandonnaient, les Slaves se sont ainsi avancés vers l'ouest jusqu'à l'Elbe, qu'ils traversèrent, et au sud en direction du Danube, qu'ils commencèrent à franchir aux vie et viie siècles. Après une période d'incursions et d'attaques dans les Balkans, les Slaves, à l'exception des tribus méridionales mêlées aux Bulgares et des Russes, sans doute encadrés par les Varègues, ne semblent pas avoir tenté d'anéantir Byzance ; ils réclamèrent plutôt l'autorisation de pénétrer pacifiquement à l'intérieur de l'Empire et de s'y installer, formant dans les Balkans dévastés et dépeuplés par les précédentes invasions de nombreuses et importantes colonies ou « sclavenies ».

Si les causes profondes de ces déplacements ne sont point connues, on tente du moins de trouver une explication à ce mouvement général des peuples se propageant de proche en proche avec de longues périodes de répit. Dans ce mouvement que l'on attribuait autrefois à la pression lointaine des Mongols, on voit maintenant soit la conséquence de quelque grand cataclysme physique (ennoyage des rivages de la Baltique, assèchement des steppes d'Asie centrale transformant de vastes pâtures en déserts), soit plus simplement le résultat d'un accroissement démographique notable, les peuples étant dans l'un et l'autre cas contraints de rechercher des lieux de subsistance.

Les Slaves, généralement pacifiques, formaient de multiples petites tribus réparties sur un territoire allant de l'Elbe à la Volga, de la Baltique à la Méditerranée, à la mer Noire et au Caucase. Au ixe siècle, si certains d'entre eux se trouvaient encore sous la domination de peuples non slaves – Khazars, Bulgares, Francs – d'autres commençaient à se regrouper pour s'organiser en État ; enfin des scissions s'étaient déjà produites au sein du monde slave entre tribus occidentales, méridionales et orientales, consécutives à l'écartèlement géographique et surtout à la poussée d'autres peuples, même si ces scissions ne faisaient qu'accentuer les caractères particuliers et originaux des tribus.

Au xe siècle, le domaine slave avait atteint son extension maximale ; il se trouvait pourtant menacé, au nord et à l'ouest par les Germains, au sud-est par les hordes nomades d'Asie.

Les Francs avaient, en effet, d'abord arrêté les Slaves sur l'Elbe ; quelques décennies plus tard, les Saxons commencèrent à les refouler, amorçant cette lutte plusieurs fois séculaire des Slaves et des Germains, qui atteignit l'un de ses points culminants avec l'intervention des ordres militaires allemands, chevaliers Teutoniques et Porte-Glaives, aux xiie et xiiie siècles. Au sud-est, suivant le chemin des Huns, des Avars, des Bulgares, les Magyars pénétraient jusqu'à la Tisza (fin du ixe siècle apr. J.-C.) et lançaient des raids vers les Balkans, l'Italie, l'Allemagne, séparant définitivement Slaves de l'Est, Slaves de l'Ouest et Slaves du Sud ; puis surgirent les Petchenègues (xe siècle), les Torques et Polovtses (xie siècle), qui ne pénétrèrent guère au-delà du Dniestr (Dnestr) et, au xiiie siècle, les Tatares dont une coalition de Slaves occidentaux, de Hongrois (les ex-Magyars) et d'Allemands arrêta la progression vers l'ouest.

Entre-temps, l'évangélisation des Slaves avait commencé à l'ouest, au sud et probablement à l'est dès la première moitié du ixe siècle, peut-être avant, en même temps que se formaient les premiers États remplaçant les communautés tribales. Leur conversion au christianisme, achevée pratiquement à la fin du xe siècle, sauf pour quelques tribus slaves de la Baltique et d'entre Elbe et Saale, devait accentuer leurs divisions internes, les Slaves de l'Ouest reconnaissant la primauté de Rome, ceux de l'Est et la majorité de ceux du Sud (à l'exception des Croates, des Slovènes et des Dalmates) s'en référant au contraire à Byzance. Ainsi la dispersion géographique, la diversité des influences subies, les regroupements politiques sous tel ou tel chef, la différence religieuse s'ajoutant aux particularités originelles des communautés, contribuèrent, avec le temps, à la formation des principaux États slaves, préfiguration des États modernes ayant chacun sa personnalité propre s'affirmant sur un fonds commun.

S'il est difficile de détecter l'apport exact des Slaves à la civilisation de l'Europe, il faut d'abord se rappeler qu'ils ont surtout servi de bouclier préservant l'Europe des incursions nomades venues d'Asie et de la conquête : que ce soient les Russes des Rurikides de Kiev ou les Daniloviči moscovites brisant l'élan, puis arrêtant et refoulant les Tataro-Mongols (xe-xve siècle) ou encore les Polonais de Jean III Sobieski rejetant les Turcs dans les Balkans après la dernière tentative de ceux-ci contre Vienne en 1683.

On peut leur attribuer aussi le mérite d'avoir transmis à l'Occident partie des héritages grec et iranien, ainsi que les traditions des Scythes et des Sarmates, celui d'avoir été l'un des liens entre l'Asie et l'Occident, même si l'on discute de leur originalité et de leurs facultés de création. C'est dans le domaine de l'art que leur apport est le plus évident, avec la peinture d'icônes, les techniques de travail du bois et des métaux, l'art des bijoux (filigrane, incrustation et nielle), celui de la broderie où se manifeste leur goût des couleurs, la musique et la danse.

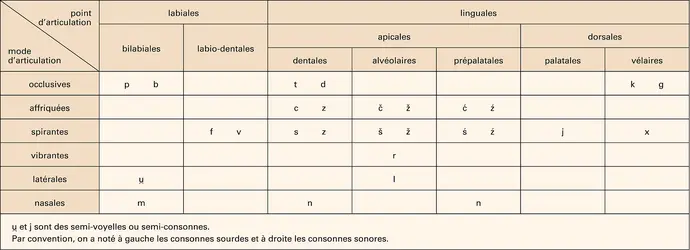

On appelle langues slaves un groupe de langues très proches les unes des autres, parlées aujourd'hui dans la majeure partie de l'Europe orientale, principalement sur les territoires suivants : ex-U.R.S.S., Pologne, République tchèque, Slovaquie, ex-Yougoslavie et Bulgarie, par environ 305 millions de personnes, soit près de la moitié des Européens. Ces langues constituent une famille, c'est-à-dire que leur ressemblance s'explique par une origine commune : toutes remontent génétiquement à un idiome non attesté historiquement, mais qu'on peut reconstituer par les méthodes de la grammaire comparée et qu'on appelle conventionnellement slave commun. Le slave commun à son tour dérive (au même titre que le sanskrit, le grec, le latin, le germanique commun) de l' indo-européen, qui fut parlé sans doute il y a quelque cinq mille ans. Le slave constitue donc une des branches de la famille indo-européenne.

L'importance des langues slaves est souvent sous-estimée en Europe occidentale. De fait, jusqu'au xixe siècle ou au début du xxe, les peuples slaves étaient pour la plupart soumis à une domination politique étrangère, et le développement de leurs langues en tant que langues littéraires en était entravé. Même chez les Russes, qui n'ont jamais cessé de constituer un État indépendant et très tôt puissant, un certain retard culturel et une imitation servile de l'étranger ont longtemps réduit le rôle de la langue nationale. Mais ces conditions ont complètement changé aujourd'hui : les peuples slaves d'Europe centrale ont connu au xixe siècle une renaissance culturelle qui a précédé et préparé la restauration de leur indépendance ; actuellement leurs langues jouent pleinement le rôle de langue nationale. Quant au russe, il est devenu l'un des principaux outils de communication internationale, tant dans le domaine diplomatique que dans le domaine scientifique. Les littératures slaves, notamment russe et polonaise, ont fourni à la culture européenne quelques-uns de ses chefs-d'œuvre.

Du point de vue de leur structure, les langues slaves sont dans l'ensemble plus conservatrices que celles de l'Europe occidentale ; on y rencontre des traits qui les rapprochent du type indo-européen ancien (latin, grec, gotique) plutôt que du type moderne (français, anglais) : une structure synthétique avec des mots longs et morphologiquement complexes, l'existence de déclinaisons, une syntaxe relativement simple. Tous ces traits confèrent à ces langues, surtout dans leur forme la plus spontanée, une grande expressivité. Leur vocabulaire s'est enrichi, tant par ses ressources propres que par l'emprunt aux langues étrangères, au point d'en faire des instruments parfaitement aptes à l'expression de la pensée moderne.

Le problème des origines

Une origine ancienne

Les sources dont on dispose ne permettent pas de déterminer si, au seuil de la préhistoire, les Slaves ont été des peuples migrateurs – et dans ce cas s'ils sont venus de l'est ou du sud – ou des autochtones attachés à leur sol, passant progressivement du stade de la cueillette, de la chasse et de la pêche à celui de l'élevage, puis de la culture itinérante avant d'atteindre celui de la culture sédentaire.

Le nom

Le terme « slave » a été employé pour la première fois par l'historien byzantin Procope de Césarée au vie siècle ; il apparaît ensuite chez tous les chroniqueurs postérieurs, byzantins et arabes (chez ces derniers sous la forme saglav ou szaqaleh). Les philologues se sont penchés sur le sens de ce mot. Depuis longtemps, la première identification, la plus facile, avec le mot latin slavus, esclave – du fait que, jusqu'au début du Moyen Âge, les Slaves avaient approvisionné les marchés d'esclaves de la Méditerranée orientale –, a été abandonnée, d'autant que la présence des Slaves à Rome a été très tardive, et surtout que ces peuples constituaient des sociétés d'hommes libres, ignorant l'esclavage.

Une autre tentative a consisté à rapprocher slave de Szaqaleh, Szglav, Sziglav en arabe pouvant désigner des hommes à peau claire, blanche et à cheveux blonds ou roux, mais sous ce vocable on englobait aussi bien les Germains que les Scandinaves.

On a alors rapporté leur nom au terme slava, la gloire, c'est-à-dire « les Glorieux », soit qu'ils se désignent ainsi eux-mêmes ou que d'autres leur aient attribué ce nom en raison de leurs exploits, ce qui, s'appliquant à un peuple plutôt pacifique, ne convainc guère. On n'a pas manqué non plus de remarquer que le terme de slave apparaît dans la composition de multiples noms propres : Jaroslav, Sviatoslav (Svjatoslav), Vlačeslav, Rotislav... où le premier élément se rattache à une divinité, Jarilo, Svjatovit ou Sventovit, Vlas ou Volos, Rod... ce qui aurait pu signifier « voué à telle ou telle divinité pour lui en assurer la protection », et dans ce cas le mot de « slave » serait lié à la religion et en relation avec la piété des Slaves.

D'autres spécialistes ont cherché un rapport avec le mot russe slovo, « le verbe, la parole ». À partir de là, ils ont échafaudé une théorie selon laquelle les Slaves seraient ceux qui articulent des mots (c'est-à-dire qui emploient des mots que l'on comprend), ceux qui parlent la même langue par opposition aux Nemčy, les muets, ceux qui parlent une langue que l'on ne comprend pas, expression par laquelle on désignait à l'origine les étrangers, et plus fréquemment les Germains en raison de leur proximité, ce qui explique qu'elle signifie actuellement Allemands.

Enfin des savants polonais ont voulu y voir la déformation de la racine Skloak-Sklav (latin cloaca ; égout, marais). Les Slaves seraient donc des gens qui habitent les marais, c'est-à-dire les régions de Pinsk et du Pripet. On aurait alors fait le transfert du nom du lieu au peuple qui y habite, phénomène analogue à celui qui s'est passé pour bon nombre de tribus slaves : les Vislane, ceux qui vivent sur les bords de la Visla ou Vistule, les Drevljane ou habitants des forêts (drevo désignant l'arbre en slave), les Poljane désignant les tribus des plaines ou pole... Cette théorie étayerait l'hypothèse de l'habitat primitif des Slaves à l'est de la Vistule ; malheureusement, l'archéologie n'a attesté, dans cette région, que l'existence d'un peuplement relativement tardif, puisque contemporain de l'époque romaine.

Le premier habitat

La même incertitude a longtemps subsisté quant à l'habitat primitif des Slaves. On les a fait venir successivement des bords de la Baltique, comme les Goths ou les Northmen, des Carpates, des bords du Danube, des régions marécageuses du Pripet, en faisant valoir divers arguments : tantôt la présence des sites archéologiques qu'on leur attribuait, tantôt l'existence d'une toponymie slave, tantôt les résonances et souvenirs du folklore, tantôt enfin leur désignation même, alors qu'il semble bien que ces divers lieux n'ont eu dans l'histoire des Slaves qu'un rôle épisodique et qu'ils ne représentent que des étapes successives de leurs déplacements ou, mieux, le lieu de certains de leurs établissements, puisque l'on sait que les Slaves, dès l'origine, se groupaient en multiples rody ou communautés tribales.

Aujourd'hui, on admet généralement que le berceau des Slaves se situe entre la Vistule, le Dniepr (Dnepr) et les Carpates. Cela s'accorde assez bien, d'une part, avec les quelques indications les concernant (sous le nom de oidinoi ou Venètes) fournies par les auteurs anciens, Ptolémée, Pline et Tacite, d'autre part, avec la tradition polonaise ancienne qui veut que les Polonais aient évolué sur le même territoire depuis les origines, et enfin avec les données de l' archéologie. Ces dernières attestent l'existence d'une puissante civilisation lusacienne dont on ignore en fait les créateurs, mais qui incontestablement s'est trouvée en rapport avec les Slaves, soit qu'elle ait été leur œuvre, comme le pensent les savants polonais, soit qu'elle ait été l'un des facteurs décisifs dans leur formation, comme le croient les savants russes ; civilisation qui a été, sinon anéantie, du moins fort ébranlée au ve siècle avant J.-C. par l'invasion des Scythes, dont on peut reconstituer la marche à partir des traces d'incendies et de ruines.

Les données archéologiques

De façon générale, les historiens admettent la présence de Préslaves ou Protoslaves dont les civilisations auraient évolué soit de façon autonome en fonction des progrès économiques et humains, soit sous l'influence de diverses invasions étrangères ou au contact de leurs voisins. Dans ce domaine, l'archéologie fournit la preuve de l'existence d'une civilisation à poterie cordée entre Dniepr, Carpates, Oder et Baltique, du IIIe au IIe millénaire avant J.-C., qui a été suivie, jusqu'au Ier millénaire, de la civilisation dite « des champs d'urnes funéraires », s'étendant sur la majorité de l'Europe centrale et orientale et recelant les fondements d'une véritable civilisation de peuples agricoles qui pratiquaient des rites funéraires d'incinération.

À la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer est apparue la civilisation lusacienne qui serait peut-être celle des Slaves primitifs ; elle se localisait entre l'Oder et le Dniepr et surtout de part et d'autre de la Vistule, et devait durer jusqu'au ve ou au ive siècle avant J.-C. Elle aurait fait place ensuite à des civilisations indiscutablement slaves. On trouve, en effet, à partir de là, côte à côte ou successivement, diverses cultures correspondant aux toutes premières divisions des Slaves et attachées à tel ou tel groupement : entre Oder et Vistule, et mêlée à la civilisation lusacienne, celle de Pchevorskaïa (Pševorskaja, du nom d'un bourg du sud de la Pologne), durant du ve siècle avant J.-C. au ve siècle après J.-C., avec des villages aux maisons de torchis quadrangulaires munies de poêles d'argile battue et un riche inventaire d'armes et de bijoux ; dans la région du Dniestr, la civilisation Lipickaja du iie siècle avant J.-C. au iiie siècle après J.-C. (d'après Verkhnaïa Lipitsa [Verkhnaja Lipica], Stanislav, gouvernement de Kherson) ; en Russie blanche et dans le nord de l'Ukraine, la civilisation Zaroubinetchkaïa (Zarubinečkaja, du nom du village Zaroubintchi [Zarubinčy], gouvernement de Poltava) du iiie siècle avant J.-C. au ier siècle après J.-C., avec ses maisons rectangulaires à demi enterrées dans le sol – en ce sens, modèles des futurs zemljanka du sud de la Russie – et ses bourgs fortifiés où l'on rencontre en abondance outils, armes et bijoux ; enfin sur le moyen Dniepr la civilisation Tcherniakhovskaïa (Černjakhovskaja, d'après le site de même nom, gouvernement de Kiev) du iiie au ve siècle, aux villages sans aucune fortification, disséminés le long des vallées des petites rivières, et où l'on peut noter la perfection de la technique du travail des métaux, surtout celui de l'argent et même de l'or, bien que certains archéologues considèrent cette dernière civilisation comme protocelte et non pas slave.

Compte tenu de ces diverses civilisations, on pourrait peut-être déceler là la première différenciation entre Slaves occidentaux et Slaves orientaux avec des caractères opposant Venètes, Slovènes et Antes ; l'on a ainsi, dans des fouilles ultérieures, distingué les diverses tribus des Slaves orientaux d'après la forme des pendentifs.

La civilisation des anciens Slaves

Sur la civilisation primitive des Slaves, on ne possède que des indications dispersées. On peut supposer malgré tout avec vraisemblance qu'ils étaient des cultivateurs sédentaires de caractère pacifique, trait qui expliquerait leur successive incorporation dans des formes politiques créées par les Scythes, les Sarmates, les Goths, les Huns et les Alains, enfin les Avars. Peuple nombreux et prolifique, ils n'auraient point d'abord constitué d'État, leur seul lien étant la communauté de langue et de mœurs, mais ils auraient formé de nombreuses tribus ou rody, groupant elles-mêmes plusieurs communautés ; ces tribus se seraient unies entre elles, le plus souvent de bon gré, pour former des alliances ou sojuzy, telles celles des Pomorjane, des Luzičane, qui n'auraient été ni aussi solides ni aussi durables qu'il eût fallu, ce que viendrait confirmer leur faible résistance aux invasions.

Société d'hommes libres, où l'esclavage ne fut introduit que tardivement, et encore dans une faible mesure, ils auraient, selon les chroniqueurs byzantins, instauré des formes de gestion « démocratiques », élisant leurs chefs et prenant leurs décisions en commun, traits qui donneront naissance plus tard à l'institution des knjazi et à l'assemblée des chefs de famille de la communauté. Enfin, si le patriarcat avait déjà triomphé au début de notre ère, le matriarcat qui avait longtemps subsisté laissait des traces dans les coutumes et jusque dans la législation. Panthéistes et animistes, les anciens Slaves adoraient de nombreux dieux personnifiant, sous différentes formes, les forces de la nature, et notamment le Soleil, créateur de vie : Jarilo, le soleil brillant de tout son éclat ; Ivan Kupalo, le soleil se baignant dans l'eau pour renaître ; Volos, le protecteur des troupeaux ; Svarog, le feu ; Perun, le tonnerre et la foudre ; Svjatovit ou Sventovit, le vent aux quatre visages ; Mokoš, personnifiant la pluie, la terre humide et héritière à la fois de Gê, la déesse mère des Grecs et de la Grande Déesse scythe, ainsi que des êtres mythiques tel l'oiseau-chien Simargl emprunté au bestiaire iranien. Ils semblent avoir conçu l'idée d'un dieu suprême, dominant tous les autres dieux et maître de la terre entière, dieu tabou et terrible dont on ne prononçait jamais le nom et qu'aurait symbolisé parfois une épée. En même temps qu'ils dotaient les animaux de parole, ils peuplaient la nature entière comme la vie quotidienne d'une quantité de déités, d'esprits, de lutins et de farfadets, bienveillants ou néfastes, et souvent l'un et l'autre au gré des circonstances : le domovoj ou génie de la maison, le dvornik ou esprit de la cour, la kikimora, aide ménagère ou fileuse qui dans ses bons jours ne dédaigne pas de terminer le fuseau de la femme qui s'est endormie à l'ouvrage, le lešij, sylvain des forêts, le vodjanoj ou esprit des eaux à la longue barbe verte de mousse, tapi au plus profond des rivières, la rusalka, ondine et sirène des eaux et des bois, ensorceleuse et maléfique, etc. Ils croyaient aussi à la vie en l'au-delà et rendaient un culte aux morts. On n'a pas retrouvé partout des traces de temples ; il en existait chez les Slaves de la Baltique, à Retra, à Arcona, mais aussi chez les Slaves orientaux, à Kiev et Novgorod ; on sait qu'ils honoraient parfois leurs dieux en plein air et célébraient certains rites à l'intérieur de bois sacrés. Pareillement, si la présence d'un clergé païen chez certaines tribus slaves est connue, elle n'est pas attestée chez toutes, aussi est-il permis de supposer que, parfois, ils désignaient quelques-uns d'entre eux pour procéder temporairement aux cérémonies rituelles.

Appartenant à une civilisation rurale fondée sur l'agriculture, une agriculture sur essartage ou posečnoe pratiquée de façon communautaire, les Slaves auraient habité d'assez gros villages très souvent clos de palissades ; ceux-ci devaient ressembler à Biskupin, découvert vers 1930 en Posnanie et datant de 700 à 400 avant J.-C., puisque ultérieurement les Slaves ont construit de façon identique. Pourtant, certains savants nient son appartenance slave et veulent l'attribuer aux Baltes. Ces villages étaient situés de préférence sur les bords des lacs et des rivières, à l'orée des forêts ou dans les clairières ; ils étaient construits en bois ou en torchis.

Bien que vivant essentiellement de la culture des céréales et d'un élevage complémentaire, les Slaves n'auraient ignoré ni l'industrie ni la technique des métiers – ce que corrobore la découverte des objets lors des fouilles –, pas plus que le commerce.

Dès le viiie siècle après J.-C., on signalait des marchands slaves à Bulgar ou Bulgary chez les Bulgares de la Volga et à Itil, la capitale khazare au voisinage de la Caspienne ; les marchands arabes, ces maîtres commerçants du haut Moyen Âge, connaissaient bien la Slavie avec laquelle ils étaient en relation constante ; les marchés slaves étaient fréquentés par des négociants venus de divers horizons, Francs et Saxons à l'ouest, Grecs, Orientaux et Scandinaves à l'est ; on y traitait de grain, de poisson, de cire, de miel, de fourrures, de menus objets de fabrication slave, mais aussi d'argent arabe, de soies de Chine et de Perse, de perles et de pierres de la Perse et de l'Inde, de verre venu d'Égypte, d'armes franques et germaniques, de bijoux et de tissus byzantins, enfin d'esclaves ; de plus, la route de l'ambre passait en territoire slave. Les trésors de monnaies et de bijoux trouvés le long des fleuves, principales artères commerciales, où se mêlent pièces byzantines, arabes, orientales, scandinaves, germaniques et même anglo-saxonnes, confirment l'importance de ces liens commerciaux.

Cette activité explique l'apparition de bourgs fortifiés, de villes en bien des points du territoire des Slaves, que ce soient les bourgs moraves qui étonnent les envoyés des Francs et de Rome à l'ouest, ou la Gardarik, pays des villes de l'Est qui attirait pirates et marchands scandinaves.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Denise EECKAUTE : maître assistant à l'Institut national des langues et civilisations orientales.

- Paul GARDE : professeur de langue et littérature slaves à l'université de Provence

- Michel KAZANSKI : chargé de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

SLAVES DU SUD (ART DES)

- Écrit par Athanas BOJKOV et Vajislav DJURIC

- 7 373 mots

- 2 médias

La pénétration des Slaves dans la péninsule balkanique au vie siècle arrête le développement de l'art chrétien dans les régions où ils finissent par s'établir. Leur venue entraîne la ruine de nombreuses villes byzantines florissantes (Sirmium, Naissus, Scupi, Stobi...) et la disparition d'imposants...

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne médiévale

- Écrit par Pierre-Roger GAUSSIN

- 14 138 mots

- 7 médias

Cependant, on ne peut vraiment parler d'expansion qu'à l'égard des peuplesslaves. La pression allemande fut vive dans le secteur de l'Elbe sous Otton Ier, qui suivait la tradition saxonne et établit, le long du fleuve, des marches dont les chefs avaient la double mission de mettre l'Allemagne... -

BALKANS ou PÉNINSULE BALKANIQUE

- Écrit par Jean AUBOUIN et Michel ROUX

- 7 514 mots

- 1 média

Si les invasionsslaves des vie et viie siècles ont affecté toute la péninsule, et même les îles, trois langues antérieurement parlées dans les Balkans ont subsisté : l' albanais, dont le vocabulaire comprend de nombreux mots d'origine latine, indice de l'ancienneté de la présence de ce peuple ; le... -

BAPTÊME DE MIESZKO Ier (duc de Pologne)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 192 mots

-

BOSNIE-HERZÉGOVINE

- Écrit par Emmanuelle CHAVENEAU , Renaud DORLHIAC , Encyclopædia Universalis , Nikola KOVAC et Noel R. MALCOLM

- 13 495 mots

- 7 médias

Les Slaves commencèrent à s'installer sur ce territoire au cours du vie siècle. Une seconde vague slave, au viie siècle, comprenait deux tribus puissantes, les Croates et les Serbes : les Croates occupèrent probablement tout ou partie du centre, de l'ouest et du nord de la Bosnie, tandis que... - Afficher les 40 références

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- ALAINS

- RUSSE LANGUE

- LUSACIENNE CIVILISATION

- MORAVIE

- VOYELLE

- CONSONNE

- PALATALES CONSONNES

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- AVAR

- VOLGA PAYS DE LA

- BIÉLORUSSE, langue

- SERBO-CROATE, langue

- BULGARES POPULATIONS

- COMMERCE, histoire

- VARÈGUES

- MARCHANDS AU MOYEN ÂGE

- MAGYARS

- MIESZKO Ier (930?-992)

- VILLAGE

- UKRAINIEN, langue

- POLONAIS, langue

- TCHÈQUE, langue

- SLOVAQUE, langue

- POLABE

- SLOVÈNE, langue

- NÉCROPOLE

- BULGARE, langue

- DÉCLINAISON, grammaire

- CHRONIQUE DE NESTOR ou CHRONIQUE DES TEMPS PASSÉS (XIIe s.)

- SLAVON

- PRUSSIEN VIEUX, langue

- VIEUX SLAVE

- MACÉDONIEN, langue

- LITUANIEN, langue

- LETTE, langue

- VÉNÈDES ou WENDES

- SLOVÈNES

- SAMO ROYAUME DE

- OBODRITES

- SERBES

- ROSTISLAV, prince de Grande-Moravie (846-870)

- RJURIK, prince varègue (mort en 879)

- BISKUPIN

- ANTES

- CROATES

- DUEL, grammaire

- SORABE

- GLAGOLITIQUE ALPHABET

- POLOGNE, histoire, des origines au XVe s.

- CYRILLIQUE, alphabet et translittération

- POLONAIS ART

- ESPRITS

- VERBAL SYSTÈME, linguistique

- BOHÊME, histoire

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- SLAVES LANGUES

- CERNJAHOV CULTURE DE

- ÉVANGÉLISATION

- BALTES LANGUES

- EMPRUNT, linguistique

- GOTHS ou GOTS

- ZARUBINCY & POST-ZARUBINCY CULTURE DE

- VOLHYNIE-PODOLIE CULTURE DE

- KIEV CULTURE DE

- PRAGUE-KORČAK CULTURE DE

- PEN'KOVKA CULTURE DE

- KOLOČIN CULTURE DE