STALINE JOSEPH VISSARIONOVITCH DJOUGACHVILI dit (1879-1953)

Article modifié le

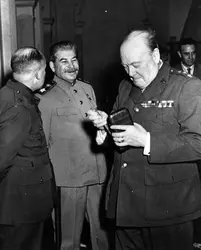

De tous les grands hommes politiques du xxe siècle, Staline est sans doute celui qui a pesé le plus longtemps sur les affaires mondiales et transformé le plus en profondeur son pays. Churchill et Lénine n'ont exercé une influence majeure que cinq ans durant, Roosevelt et Hitler douze ans, tandis que Staline a, pendant un quart de siècle, influé directement sur le destin non seulement de près de deux cents millions de Soviétiques, mais aussi sur celui d'un nombre presque équivalent d'Européens de la partie centrale et orientale du continent. Rarement homme politique a suscité autant de haine et d'adoration. Dès les années 1930, Staline était devenu un symbole honni pour tous ceux qui combattaient le communisme, qu'ils fussent ses concurrents les plus proches – les fascistes et les nazis – ou, au contraire, qu'ils aient perçu dans « l'homme d'acier » l'incarnation d'un nouvel antihumanisme. Mais Staline fit aussi l'objet d'un formidable culte, d'une passion à la fois révolutionnaire et messianique. Si l'adoration était réservée aux « croyants » communistes, l'admiration pour le « maréchal Staline » était largement répandue parmi les non-communistes ; elle reposait sur la reconnaissance au vainqueur de Stalingrad, qui avait largement contribué à la victoire des Alliés sur la barbarie nazie.

Remarquable stratège et tacticien de la politique, Staline sut parfaitement mettre en adéquation ses moyens avec ses objectifs : s'imposer, dans les cinq ans qui suivirent la disparition de Lénine, comme le khoziain (patron) tout-puissant du Parti communiste ; faire entrer la société soviétique, au prix de terribles sacrifices, dans l'ère industrielle ; construire ce qu'il considérait être le « socialisme » ; accroître la puissance industrielle et militaire de l'U.R.S.S. ; étendre la sphère d'influence soviétique à la moitié de l'Europe. Pour transformer le pays, le faire sortir de son « arriération séculaire », Staline n'hésita pas à mobiliser en permanence la société soviétique contre les « ennemis intérieurs », à engager une véritable guerre contre le monde paysan, profondément réfractaire à la collectivisation des campagnes, et à lancer de vastes opérations meurtrières d'« ingénierie sociale » visant à éradiquer ceux qu'il qualifiait d'« éléments étrangers et socialement nuisibles » : koulaks, « gens du passé » (ce terme désignait toutes les élites, administratives, économiques et politiques de l'ancien régime), membres du clergé, marginaux et autres asociaux furent déportés, envoyés en camp de travail ou exécutés en masse. La société soviétique paya un tribut particulièrement lourd au modèle stalinien de transformation du pays : entre 1930 et 1953, plus d'un million de Soviétiques furent condamnés à mort comme « contre-révolutionnaires » par une juridiction d'exception ; sept millions de Soviétiques furent déportés, plus de quinze millions firent l'expérience des camps de travail du Goulag, six ou sept millions moururent de faim au cours de deux grandes famines (1932-1933 ; 1946-1947).

Comme l'ont confirmé les archives, déclassifiées depuis 1991, le dictateur joua un rôle décisif dans l'élaboration et la mise en œuvre des grandes options politiques, tant sur le plan intérieur (collectivisation forcée des campagnes, industrialisation accélérée, opérations de purges et de terreur) que sur le plan international (virage antifasciste et soutien aux « Fronts populaires » dans les pays de démocratie parlementaire à partir de 1934-1935 ; pacte germano-soviétique en août 1939 ; définition de zones d'influence en Europe en 1944-1945). Les documents aujourd'hui accessibles permettent de mieux identifier la marque personnelle du dictateur dans la gestion de l'U.R.S.S. et d'analyser la manière dont il exerça le pouvoir.

« Le merveilleux Géorgien »

Les parents de Joseph Vissarionovitch Djougachvili étaient tous deux serfs de naissance, avant l'abolition du servage en 1861. Son père, Vissarion Djougachvili – un modeste cordonnier géorgien installé dans la petite ville de Gori (Géorgie) –, fut tué dans une rixe alors que son fils Sosso, le futur Staline (né en décembre 1879) n'avait que dix ans. En 1894, Sosso Djougachvili est inscrit au séminaire de Tiflis (Tbilissi), seul moyen pour lui de continuer des études. Il y suit des cours cinq ans durant, tout en fréquentant des cercles d'étudiants marxisants.

On a imputé à l'orientation théologique de ses études le style didactique, fait de figures de style oratoires, si caractéristique de la prose stalinienne. En 1899, Djougachvili est renvoyé du séminaire pour manque d'assiduité. Comme nombre d'étudiants de sa génération, il « va au peuple », milite dans des groupuscules socialistes au contact du monde ouvrier des grandes villes du Caucase, Tiflis et surtout Bakou, le grand centre de production pétrolière. Première arrestation, en avril 1902, suivie d'une condamnation à trois ans d'exil en Sibérie, d'où – comme la plupart des déportés politiques – Djougachvili s'évade, au début de 1904.

De retour au Caucase, il rejoint les cercles bolcheviques locaux, à un moment où les sociaux-démocrates se divisent entre mencheviks et bolcheviks, prend rapidement du galon dans le petit milieu révolutionnaire caucasien, rédige son premier pamphlet (Coup d'œil rapide sur les divergences dans le parti), dont le sectarisme didactique et emporté retient l'attention de Lénine, le leader incontesté du bolchevisme. En décembre 1905, Koba (son surnom dans la clandestinité révolutionnaire), qui a été désigné délégué bolchevique pour le Caucase – une promotion fulgurante au terme de deux années de militantisme – rencontre Lénine pour la première fois, lors de la conférence qui se tient à Tammerfors (Finlande) et au cours de laquelle les dirigeants bolcheviques doivent se prononcer sur leur participation à la campagne électorale pour l'élection de la première Douma.

À vingt-six ans, Staline entre dans le « premier cercle » léniniste. En avril 1906, au IVe congrès du Parti social-démocrate, qui se tient à Stockholm, Koba représente le courant bolchevique caucasien, très minoritaire face aux mencheviks géorgiens, en plein essor après leur succès aux élections à la Douma, boycottées par les bolcheviks. L'année suivante, alors que la révolution reflue, Koba est impliqué dans un certain nombre « d'expropriations révolutionnaires » (hold-up de banques) censées alimenter les caisses du parti bolchevique. Dans la polémique qui se développe, au sein même du parti, sur ces pratiques, Lénine soutient fermement ces « actions de partisans ». Entre 1908 et 1913, Staline (le nouveau surnom révolutionnaire de Djougachvili) subit arrestations, condamnations, déportations, suivies aussitôt de fuites et de périodes de clandestinité. En 1912, il est désigné, par cooptation, au comité central du parti bolchevique, devenant ainsi l'un des dix principaux dirigeants du parti clandestin.

Lénine a joué un rôle décisif dans la promotion de Staline. Conscient de l'importance cruciale du problème des nationalités pour la cause révolutionnaire, il le pousse à exposer le point de vue marxiste sur cette question : en 1913 paraît Le Marxisme et la question nationale, opuscule à propos duquel Lénine évoque, dans une lettre à Gorki, le « merveilleux Géorgien ». Grâce à ce texte, sans grande originalité, dans lequel il est affirmé que « la question nationale au Caucase ne peut être résolue qu'en entraînant les nations et les peuples attardés dans le courant général d'une culture supérieure », Staline devient au parti bolchevique le spécialiste en politique des nationalités. En février 1913, Staline est une nouvelle fois arrêté. Envoyé en exil dans la région de Touroukhansk (Sibérie orientale), la plus éloignée et la plus isolée des régions de relégation de l'Empire russe, Staline y reste cette fois quatre ans, jusqu'à la chute du tsarisme, en février 1917.

Revenu à Petrograd en mars 1917, à la suite de l'amnistie proclamée par le gouvernement provisoire, Staline devient secrétaire de rédaction de la Pravda, le journal bolchevique. Il est élu au Comité central lors de la VIIe conférence du parti bolchevique, qui se tient à la fin d'avril 1917. Seuls Lénine et Zinoviev recueillent plus de voix que lui. Au moment où se multiplient, en Finlande, Pologne, Ukraine, dans les provinces baltes et au Caucase, les revendications d'autonomie, voire d'indépendance, la question nationale devient centrale dans l'évolution et l'avenir du processus révolutionnaire en cours. Suivant Lénine, Staline souscrit à la thèse selon laquelle toute nation a droit à l'autodétermination et à la sécession.

À la suite du coup d'État bolchevique du 25 octobre 1917, Staline est nommé, dans le nouveau gouvernement, commissaire du peuple aux Nationalités. Loin de se cantonner à ce seul secteur, Staline devient l'homme chargé, par Lénine, de toutes les missions spéciales sur les points les plus « chauds » des fronts de la guerre civile : en été 1918, il est dépêché sur le « front des approvisionnements » dans la région de Tsaritsyne (la future Stalingrad), avec pour mission de réquisitionner massivement les récoltes pour sauver Moscou de la famine qui menace. En mai 1919, il est dépêché sur le front de Petrograd (ex-Saint-Pétersbourg et future Leningrad), avec les pleins pouvoirs, au moment où la ville est menacée par l'avancée des Blancs. Responsable du conseil révolutionnaire de guerre sur le front sud-ouest durant l'été de 1920, Staline joue un rôle, très controversé par la suite, dans l'échec final de l'offensive soviétique sur Varsovie : à un moment décisif, il refuse d'envoyer des renforts pour épauler le corps d'armée commandé par le général Toukhatchevski qui marche sur la capitale polonaise.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Nicolas WERTH : directeur de recherche au CNRS

Classification

Médias

Autres références

-

LE JEUNE STALINE (S. Sebag Montefiore)

- Écrit par Nicolas WERTH

- 1 090 mots

Après le succès mondial de Staline : la cour du Tsar rouge, le journaliste britannique, romancier et présentateur de télévision Simon Sebag Montefiore s'est attaqué à la jeunesse du futur dictateur dans Le Jeune Staline (Calmann-Lévy, Paris, 2008). Dès l'introduction, l'auteur annonce son...

-

ANTISÉMITISME

- Écrit par Esther BENBASSA

- 12 236 mots

- 9 médias

...polonais et quelques communistes (42 victimes), révèle la persistance des mêmes mécanismes de haine en dépit du génocide commis pour ainsi dire la veille. De son côté, Staline exploite dès 1946 cet antisémitisme populaire, en ordonnant l'élimination des membres du Comité antifasciste juif, qui débute avec... -

ANTONOV-OVSEÏENKO VLADIMIR ALEXANDROVITCH (1884-1938)

- Écrit par Claudie WEILL

- 421 mots

Fils d'officier, Antonov-Ovseïenko entre à l'école des cadets de Voroneje. Il quitte l'armée, adhère dès 1901 au mouvement révolutionnaire et se rapproche des mencheviks en 1903. Lors de la révolution de 1905, il est l'un des experts militaires de la social-démocratie russe. Il essaye de soulever...

-

BERIA LAVRENTI PAVLOVITCH (1899-1953)

- Écrit par Georges HAUPT

- 276 mots

Tout-puissant chef de la police soviétique, Lavrenti Pavlovitch Beria a été pendant de longues années le bras droit de Staline. Né en Géorgie dans une famille de paysans, Beria adhère au Parti communiste en 1917 à Bakou, où il obtient son diplôme d'architecte en 1919. En 1921, il entre dans...

-

BLÜCHER VASSILI KONSTANTINOVITCH (1890-1938)

- Écrit par Michel HOANG

- 788 mots

Issu d'un milieu de paysans, Blücher, qui exerce de multiples petits métiers, est emprisonné de 1910 à 1913, vraisemblablement pour incitation à la grève.

La Grande Guerre en fait un officier mobilisé dans l'armée du front sud-ouest. Hospitalisé entre 1915 et 1916, il reprend bientôt...

- Afficher les 81 références

Voir aussi

- STALINGRAD BATAILLE DE (sept. 1942-févr. 1943)

- KOLKHOZ

- COLLECTIVISATION

- PRAVDA

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- EXCEPTION TRIBUNAUX D'

- ÉPURATION POLITIQUE

- FAMINES

- CONGRÈS DES PARTIS COMMUNISTES

- PATRIOTISME

- LYSSENKO TROFIM DENISSOVITCH (1898-1976)

- STALINISME

- BOLCHEVIQUE PARTI

- NATIONALE QUESTION

- RÉVOLUTION RUSSE DE 1905

- RUSSIE RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE SOVIÉTIQUE DE (RSFSR)

- NATIONALITÉS POLITIQUE DES

- FRACTIONNISME

- COMITÉ CENTRAL, partis communistes

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- RÉPRESSION

- MOSCOU PROCÈS DE

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, histoire

- POLITIQUE INDUSTRIELLE

- HISTOIRE ÉCONOMIQUE

- CONSPIRATIONNISME ou COMPLOTISME ou COMPLOT THÉORIES DU