SURINAME

| Nom officiel | République du Suriname |

| Chef de l'État et du gouvernement | Chandrikapersad Santokhi - depuis le 16 juillet 2020 |

| Capitale | Paramaribo |

| Langue officielle | Néerlandais |

| Population |

628 886 habitants

(2023) |

| Superficie |

163 820 km²

|

Article modifié le

Le développement économique, social et politique du Suriname depuis plus d'un siècle illustre de manière presque caricaturale les problèmes de décolonisation qui se posent aux Caraïbes. Que ce soit sous la dépendance coloniale, dans un cadre semi-autonome depuis 1864 ou depuis l'indépendance (1975), le Suriname s'est heurté à des obstacles incommensurables. Il n'est pas possible d'expliquer les troubles politiques qui ont secoué le pays depuis 1980, ni les tensions sociales, ni encore les structures économiques sous-développées sans analyser toutes les composantes d'un processus de destruction du système esclavagiste qui n'en finit pas de se désintégrer. En effet, une fois écarté le leurre d'une abolition de l'esclavage généreusement octroyée par une « métropole » désintéressée, il est resté – comme partout ailleurs dans la région des Caraïbes – une société, un territoire, des hommes et des femmes confrontés à d'inextricables difficultés.

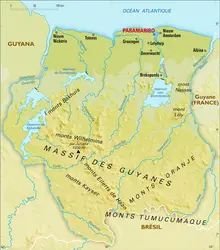

Entre le Guyana et la Guyane française, le Suriname, pays d'eau et de forêt, s'étend sur 163 300 kilomètres carrés y compris les 19 000 kilomètres carrés d'une zone contestée. Cette ancienne colonie – la Guyane hollandaise –, indépendante depuis 1975, était peuplée de près de 500 000 habitants en 2004, auxquels il faut ajouter tous les émigrés d'origine surinamienne vivant aux Pays-Bas (300 000 personnes). À Paramaribo, la capitale, et sur moins de 3 % du territoire (4 800 km2), vivent des communautés d'origines diverses : Africains (Créoles, Saramaccas, Djukas), Asiatiques (Hindoustanis, Javanais, Chinois), Amérindiens et Européens. Antagonismes raciaux et crise économique ont longtemps fait de ce pays une véritable poudrière. De notables progrès vers la démocratie et le développement économique ont néanmoins été réalisés depuis le début du xxie siècle. Mais l'héritage de la violence et l'importance prise par le trafic de drogue fragilisent les efforts accomplis.

Capitalisme et colonisation

Abolition de l'esclavage et mutations économiques

L' abolition de l'esclavage le 1er juillet 1863 sonnait le glas d'un mode de production fondé sur le système des plantations. La réorganisation économique et sociale s'opéra sur de nouvelles bases avec le passage au travail salarié et la création en 1865 de la Surinaamsche Bank à Paramaribo. L'industrialisation des Pays-Bas au cours de la période 1870-1914 eut des répercussions aux colonies sur le plan de la demande en matières premières et sur l'établissement de marchés associés au développement de la consommation. Les capitaux néerlandais préférèrent s'investir en Indonésie plutôt qu'au Suriname, malgré l'attrait passager de l'or et de la gomme balata. Manquant d'infrastructure industrielle et d'informations relatives au potentiel minier, la colonie guyanaise était infiniment moins attirante que l'Indonésie riche en matières premières (pétrole, fer, charbon, étain) et en produits divers (riz, thé, tabac, indigo, épices). L'effort pour intéresser les capitaux étrangers au développement du Suriname, confirmé par la création en 1826 d'un organisme local d'investissements privés (Ondernemersraad), se heurta surtout à la sourde opposition de la puissance coloniale.

La concentration des forces productives et un apport massif de travailleurs engagés venus d'Asie firent baisser les coûts de production du sucre. Stimulée par une bureaucratie coloniale qui contrôlait la distribution des terres, une agriculture de subsistance put se développer, ce qui entraîna l'apparition vers 1900 d'une petite bourgeoisie terrienne. Pendant la Première Guerre mondiale se développèrent les cultures du riz, du cacao, du café et, vers 1930, l'exportation du riz puis du thé.

La réorganisation politique à laquelle il fut procédé en 1865 suscita la mise au point d'une réglementation gouvernementale qui resta en vigueur jusqu'en 1936. Les modifications économiques et sociales incitèrent les Pays-Bas à proposer des mesures administratives radicalement différentes de celles qui avaient été prises en 1816, 1828 et 1832. Un souci dominant animait le pouvoir central : l'assistance financière de La Haye devait être remplacée par une contribution fiscale prise en charge par le Suriname. Autour du gouverneur, qui ne relevait que de la Couronne, furent institués en 1865 un Conseil législatif (Koloniale Staten), véritable parlement et un Conseil administratif à caractère délibératif. Le budget colonial établi au Suriname était soumis « pour approbation à Sa Majesté ». Les treize membres du Staten élus pour six ans sur la base de leurs possessions foncières – en 1937, une clause fit intervenir le niveau d'instruction – appartenaient en majorité à la caste des planteurs. L'échec des tentatives d'industrialisation et la détérioration de l'économie allaient très vite envenimer les rapports du Staten et de La Haye.

La compagnie nord-américaine Alcoa (Aluminium Co. of America) commença en 1916 l'exploitation de la bauxite à Moengo et la compagnie néerlandaise N. V. Billiton Maatschappij entreprit l'exploitation de ce minerai en 1939-1941 (à Moengo, Lelydorp et Onverdacht). Les années de guerre furent mises à profit par le Staten pour développer un mouvement d'autonomie qui ne passa pas inaperçu. Le 7 décembre 1942, la reine Wilhelmine prononçait un discours historique à la radio : elle promit une plus grande autonomie aux colonies après la guerre.

Le Statuut

Plusieurs commissions avaient été chargées par La Haye d'étudier les problèmes économiques et sociaux qui se posaient au Suriname en 1911, 1919, 1945 et 1947. Sur la recommandation d'une de ces commissions – celle de 1945 – fut établi en 1947 un fonds de prospérité au capital de 40 millions de florins, ce qui permit la mise en œuvre d'un plan de développement. Plusieurs objectifs furent définis : allocation de bourses pour la formation d'un personnel qualifié, recensement de la population, recherches sur les possibilités de l'énergie hydroélectrique et sur le potentiel géologique, photographies aériennes du Nord-Suriname par les Royal Dutch Airlines, écoles, office de planification, recherches dans le domaine forestier et dans l'agriculture. Les données statistiques recueillies au cours d'une phase d'inventaire des richesses de la colonie permirent de mettre sur pied le plan de dix ans 1954-1964 (TJP).

Sur le plan politique, la réorganisation consista en l'adoption d'un Statuut van het Koninkrijk de Nederlanden (Charte du royaume des Pays-Bas) en 1954 après un long débat constitutionnel. Le gouverneur de Suriname, qui continuait à être le chef constitutionnel du Staten et le représentant de la Couronne, devenait aussi commandant en chef de l'armée hollandaise au Suriname. L'État du Suriname devenait responsable des questions politiques, sauf pour ce qui concernait le Koninkrijkregering (gouvernement du royaume) : la défense, les affaires étrangères, la sécurité, l'administration, le pouvoir de suspendre les mesures législatives et administratives. L'État colonial du Suriname était gouverné par un ministère de neuf membres – choisis par le gouverneur – responsables devant le Staten qui comprenait vingt et un conseillers élus au suffrage universel. Une division territoriale en huit districts avec à leur tête un commissaire chargé de coordonner l'application du plan fut instituée : Marowijne, Paramaribo, Suriname, Commewijne, Brokopondo, Saramacca, Coronie et Nickerie. Le TJP réalisa quelques projets : extension des terres cultivables par la constitution de polders, construction de l'aéroport Zanderij et du port de Paramaribo, édification d'hôpitaux, d'écoles, de marchés, de magasins, construction de routes et d'immeubles d'habitation, recherches concernant le potentiel minier, forestier, agricole grâce à l'opération Sauterelle (OperatieSprinkhaan) par vols aériens.

Les deux premiers plans quinquennaux – celui de 1967-1971 et celui de 1972-1976 – ne furent que des prolongements du TJP. Le gouvernement colonial s'efforça de créer des structures d'accueil favorisant l'expansion industrielle. Il établit une agence d'information, instaura des facilités fiscales, des exemptions de droits d'importation sur les machines et sur certains produits, développa les transports et veilla à accroître la productivité du travail par des cours de formation professionnelle et par l'apport d'industries spécifiques.

Cette politique de drainage des capitaux étrangers fut un succès si on la mesure au volume des investissements réalisés. Les mines, le secteur industriel le plus important – contrôlé par la Surinam Aluminium Co. (Suralco), une filiale d'Alcoa, et Billiton –, fournissaient 33 % des revenus de l'État, alors qu'elles n'employaient que 6,5 % de la force de travail globale. L'agriculture – surtout la riziculture – subissait la domination du Stichting Machinale Landbouw (SML) qui disposait des techniques de production les plus modernes dans les polders. Le développement de la production rizicole entraîna la migration vers Paramaribo de nombreux paysans soucieux de s'attacher les services de politiciens influents et cherchant à contrôler l'écoulement de leur production. La production bananière était contrôlée par l'État colonial surinamien et par plusieurs firmes hollandaises. Le transport et la distribution étaient contrôlés par la Royal Dutch Steamship et par l'United Fruit Co. Les capitaux étrangers s'étaient également investis dans l'industrie forestière et le bois, contrôlés par la Bruynzeel Surinam Houtmaatschappij, dans les banques et les assurances, dans le transport international et dans d'importantes parties du commerce et des services. Les trois secteurs d'exportation principaux, bauxite-aluminium-alumine, riz-banane-poisson et bois et dérivés du bois, représentaient respectivement 90,5 %, 6 % et 3 % des exportations, alors qu'ils ne contribuaient que pour 32,5 %, 8 % et 2,5 % à la formation du produit national brut. C'est au cours des années 1964-1968 que put être observée la phase de croissance maximale de l'économie du Suriname, qui s'explique par la part prépondérante prise par les investissements des compagnies industrielles qui exploitaient la bauxite au cours de cette période. Après 1968, la production d'aluminium ayant atteint le niveau désiré, la croissance de l'économie ne suivit pas l'augmentation de la population.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Oruno D. LARA : professeur d'histoire, directeur du Centre de recherches Caraïbes-Amériques

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

SURINAME, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

GUYANE

- Écrit par Emmanuel LÉZY

- 2 330 mots

- 2 médias

Les deux fleuves Oyapock (303 km), à l'est, et Maroni (520 km) à l'ouest, entretiennent autant de liens avec leurs voisins transfrontaliers (Suriname et Brésil) qu'avec la préfecture de Cayenne. -

GUYANES BOUCLIER DES

- Écrit par Emmanuel LÉZY

- 5 364 mots

- 3 médias

AuSuriname, la colonie était groupée autour de la ville de Paramaribo, dont le luxe insolent (maisons en bois de deux à quatre étages, palais du gouverneur), à la fin du xviiie siècle, contrastait violemment avec l'atonie de Cayenne et devint bientôt légendaire. Son port recevait six vaisseaux... -

PARAMARIBO

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 323 mots

Capitale, plus grande ville et premier port du Suriname, Paramaribo est située au bord du fleuve Suriname, à une quinzaine de kilomètres de la côte atlantique. Elle fut construite sur le site d'un village amérindien, sur lequel des Français vinrent s'installer vers 1640, avant que lord Willoughby de...

-

PRÉCOLOMBIENS - Amérique du Sud

- Écrit par Jean-François BOUCHARD , André DELPUECH , Encyclopædia Universalis , Danièle LAVALLÉE , Dominique LEGOUPIL et Stéphen ROSTAIN

- 23 221 mots

- 3 médias

...doivent parfois construire des tertres pour y installer leurs villages. L'un des plus grands monticules résidentiels de la côte des Guyanes est Hertenrits au Suriname. D'un diamètre de 200 à 320 mètres, il a été édifié avec l'argile environnante apportée sous forme de blocs plus ou moins carrés. Par comparaison,...

Voir aussi

![Guyane [France] : carte administrative

- crédits : Encyclopædia Universalis France](/typo3temp/assets/_processed_/5/7/csm_at007103_5a7303d192.webp)