VENINS

Article modifié le

Les venins en recherche biologique et médicale

La spécificité et le nombre élevé des molécules entrant dans la composition du venin et leur puissante activité ont été à la base de nombreuses recherches en immunologie, hématologie et neurologie (tableau).

Dans son Traité sur le venin de la vipère (1781), l'abbé Felice Fontana fonda ce que l'on appelle aujourd'hui la toxinologie, discipline qui traite spécifiquement de l'étude des toxines (structure et mécanismes d'action) et qu'il faut différencier de la toxicologie qui étudie les effets sur l'organisme des produits toxiques et les moyens de les combattre. À la suite des travaux de Francesco Redi et de Richard Mead (médecin anglais qui publia en 1702 un traité intitulé A Mechanical Account of Poisons in several essays), Fontana expliqua le mécanisme d'inoculation du venin de la vipère et ses effets sur les muscles et le sang.

En 1843, le prince Charles-Lucien Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, isole par précipitation alcoolique l'échidnine du venin de vipère et montre que cette substance reproduit tous les effets hématologiques du venin complet.

C'est en étudiant les effets des venins d'actinies que Charles Richet et Paul Portier découvrent, en 1902, l'anaphylaxie qui correspond à l'exacerbation des effets naturels de l'histamine lors de la réponse inflammatoire. Au cours de leurs expériences, ils observent en effet que le venin d'anémones de mer injecté à doses non mortelles et de façon répétée, loin d'immuniser ou de renforcer l'immunité de l'animal, semble au contraire la diminuer en déclenchant ce qu'ils appellent une réaction anaphylactique inattendue (contraire à la « phylaxie ») et qui peut entraîner un décès rapide (choc anaphylactique). Cette découverte conduit un peu plus tard le Suisse Maurice Arthus à définir l'hypersensibilité et à ouvrir la voie à l'allergologie (1912).

L'étude des phospholipases des venins et de leurs effets permet au Brésilien Mauricio Rocha e Silva de découvrir, en 1949, la bradykinine, substance libérée dans l'organisme lors d'une envenimation par morsure de crotale. Cette molécule présente dans toute réaction inflammatoire est fortement hypotensive, propriété qui a été à l'origine de la mise au point de la plus importante famille d'hypotenseurs utilisée depuis la fin des années 1970 en thérapeutique, celle des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dont le chef de file est le captopril (mis au point en 1977).

Les intégrines sont des protéines présentes dans la membrane cellulaire qui favorisent l'adhésion des cellules entre elles pour constituer le tissu de base d'un organe. Elles permettent aussi l'adhésion des plaquettes sanguines initiant la formation d'un caillot sanguin. Dans les venins de vipéridés, il existe des désintégrines qui inhibent donc l'adhésion cellulaire. Ces molécules peuvent être mises à profit dans certaines pathologies thrombo-emboliques liées à un excès d'adhésion plaquettaire. Par exemple, l'échistatine du venin de la petite vipère paléotropicale Echis carinatus est proposé sous le nom d'aggrastat (Tirofiban⌖) dans la prévention des thromboses des coronaropathies. L'utilisation des désintégrines dans le traitement de l'inflammation, de la reperméabilisation d'un vaisseau sanguin après une thrombose ou de certaines métastases cancéreuses est actuellement à l'étude. Les désintégrines sont aussi utilisées comme outil diagnostique et, depuis peu, dans le traitement de certaines perturbations de l'hémostase. Elles peuvent se substituer aux facteurs physiologiques de la coagulation sanguine dont l'absence ou l'altération congénitale (hémophilies) ou acquise (intoxications, pathologies du foie, de la moelle osseuse, athérome) provoquent des saignements ou des thromboses. D'autres modulateurs de l'agrégation plaquettaire se trouvent dans les venins de vipéridés. La lébécétine du venin de la vipère nord-africaine et proche-orientale Macrovipera lebetina est une lectine de type C. Elle fait l'objet de recherches expérimentales dans la prévention des métastases des mélanomes cutanés, métastases qui font toute la gravité de ce type de cancer dont la fréquence est en nette augmentation depuis quelques années.

Mais c'est en neurobiologie que les venins ont apporté la plus grande moisson d'informations inaccessibles par d'autres moyens. En 1860, le neurologue américain Silas Weir Mitchell publiait un volume intitulé Researches upon the venom of the rattlesnakes dans lequel il décrivait le moyen de filtrer le venin de crotale pour en concentrer le principe actif qu'il appela crotaline. En 1874, sir Joseph Fayer rapprochait la paralysie musculaire flasque provoquée par le venin de cobra indien de celle du curare, substance toxique extraite d'une liane d'Amazonie dont le mode d'action sur la jonction neuromusculaire avait été décrit par le Français Claude Bernard en 1872. Peu après, sir Charles James Martin imagina un dispositif permettant de filtrer sous pression d'une cinquantaine d'atmosphères le venin de Pseudechis porphyriacus, élapidé australien, au travers d'une membrane de gélatine. Il parvint ainsi à séparer deux fractions protéiques : l'une neurotoxique, de faible masse molaire ; l'autre, de masse molaire élevée, active sur la coagulation sanguine.

Les neurotoxines seront plus particulièrement utilisées au cours des recherches moléculaires sur le fonctionnement de la transmission nerveuse, en particulier à la jonction neuromusculaire. En 1970, Jean-Pierre Changeux fut l'un des premiers à fixer l'alpha-bungarotoxine, une des substances contenues dans le venin du bongare indien (Bungarus multicinctus), sur le récepteur cholinergique de l'électroplaque du poisson torpille : la voie était ouverte pour l'analyse moléculaire du fonctionnement de la synapse neuro-musculaire au cours de la conduction de l'influx nerveux et de la contraction musculaire, en même temps que de ses dysfonctionnements comme dans le cas des myasthénies (graves affections musculaires qui se traduisent par une insuffisance des contractions conduisant progressivement à la paralysie complète).

De nombreuses pathologies associées à une atteinte des récepteurs de nombreux neuromédiateurs différents (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, schizophrénies, névralgies) peuvent désormais être explorées grâce aux neurotoxines. Les toxines de venins de mambas ou de scorpions montrent la disparition progressive de certains récepteurs des canaux potassium au cours de la sénescence, et leur réduction précoce et significative dans la maladie d'Alzheimer, ce qui offre sans doute de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques.

De récentes recherches cliniques utilisent d'autres neurotoxines (venins de cônes, d'araignées) comme analgésiques ou comme anticonvulsivants. Certaines toxines de venins de cônes inhibent les flux calciques transmembranaires des neurones sensoriels de la moelle épinière, induisant ainsi une analgésie durable. Leur avantage sur les morphiniques, outre une plus grande efficacité, est l'absence d'accoutumance et d'effets indésirables sur la conscience et l'éveil. Les neurotoxines paralysantes comme l'oméga-conotoxine ont été proposées dans le traitement d'épilepsies rebelles. L'inconvénient de ces toxines en thérapeutique vient de leur nature protéique et donc de leur caractère immunogène.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Philippe CHIPPAUX : directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement

- Max GOYFFON : attaché honoraire au Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

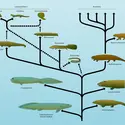

AMPHIBIENS ou BATRACIENS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT , Philippe JANVIER et Jean-Claude RAGE

- 6 177 mots

- 19 médias

...le mucus la maintient humide en permanence : il joue un rôle lors du rapprochement des sexes ou pendant la locomotion (cas des rainettes arboricoles). Des glandes séreuses (glandes parotoïdes des Salamandridés ou des Bufonidés) produisent un venin, liquide laiteux contenant des alcaloïdes toxiques ;... -

ARACHNIDES

- Écrit par Christine ROLLARD

- 3 674 mots

- 12 médias

Trois groupes d’arachnides sont venimeux, le venin intervenant prioritairement dans la fonction de nutrition. Les glandes sécrétrices du venin occupent des positions différentes suivant les groupes concernés : elles sont localisées dans le post-abdomen chez les scorpions, dans les chélicères et le céphalothorax... -

ARAIGNÉES ou ARANÉIDES

- Écrit par Christine ROLLARD

- 5 387 mots

- 7 médias

À l'exception de deux familles sur les 110 répertoriées dans le monde, toutes les araignées possèdent duvenin. Ce sont donc par définition des animaux venimeux. Le venin leur permet de paralyser ou tuer leurs proies et de pratiquer leur exo-digestion. Il est associé principalement à la fonction... -

CNIDAIRES

- Écrit par Andrée TÉTRY

- 1 282 mots

- 5 médias

...crochets dont les pointes sont dirigées en dedans. La hampe se prolonge par un tube mince qui devient filiforme et qui s'enroule autour d'elle. Selon les espèces, capsule et filament présentent de légères modifications structurales. La capsule renferme un liquide urticant ayant des propriétés venimeuses. - Afficher les 11 références

Voir aussi

- NÉCROSE

- SÉROTHÉRAPIE

- PRÉDATEURS

- TOXICITÉ

- ENZYMES

- COAGULATION DU SANG

- ALLERGÈNE

- INTÉGRINES

- GLANDES

- TOXINES

- VIPÈRE

- SERPENTS ou OPHIDIENS

- CAILLOT SANGUIN

- PLAQUE MOTRICE ou JONCTION NEUROMUSCULAIRE

- PHOSPHOLIPASES

- COBRA, zoologie

- PLASMINOGÈNE

- ANÉMONE DE MER ou ACTINIE

- SCORPIONS

- ANAPHYLAXIE

- IMMUN-SÉRUM ou ANTISÉRUM

- PORTIER PAUL (1866-1962)

- PARALYSIE

- NEUROBIOLOGIE

- NEUROTOXINES

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- PROTÉASES

- ADHÉSION PLAQUETTAIRE

- CHOC ANAPHYLACTIQUE

- PROTÉINES

- PIQÛRES D'INSECTES

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- VÉNÉNEUX ANIMAUX

- VENIMEUX APPAREIL

- ÉLAPIDÉS

- CÔNE, zoologie

- MELLITINE

- MCD-PEPTIDE

- MASTOPARANS

- VIPÉRIDÉS

- ENVENIMATION

- DÉSINTÉGRINES