CONQUES ABBAYE SAINTE-FOY DE

Article modifié le

La chronique de l'abbaye Sainte-Foy de Conques (Aveyron), composée au xie siècle, parle d'un premier monastère bénédictin fondé de 790 à 795 par Dadon, monastère qui bénéficia très tôt de dotations royales. En 866, les moines de Conques, ayant précédemment échoué dans leur tentative de s'approprier les reliques de saint Vincent à Valence (Espagne), réussirent à s'emparer de celles d'une jeune fille martyrisée au iiie siècle à Agen, sainte Foy. Dès lors, les foules de pèlerins ne cessèrent d'affluer à Conques, et une nouvelle construction fut entreprise au xe siècle sous l'abbatiat d'Étienne, évêque de Clermont. Selon les Miracles de Bernard d'Angers, l'église était à trois nefs, couverte d'une charpente et précédée d'un clocher porche, semblable en cela aux grandes églises carolingiennes des régions septentrionales. La situation de Conques sur une des quatre grandes routes menant à Compostelle, celle qui partait du Puy-en-Velay et qui se prolongeait vers Moissac, attirait une foule toujours plus grande de pèlerins, et l'abbé Odolric (1031-1065) entreprit la construction de l'édifice actuel probablement achevé sous l'abbatiat d'Étienne II (1065-1087), tandis que Bégon III (1087-1107) édifia le cloître, dont il ne demeure que deux arcades. L'église abbatiale de Conques est formée d'une nef de six travées, la première étant prise entre les deux tours de façade, d'un transept très vaste bordé de collatéraux, d'un chœur peu profond et d'une abside entourée d'un déambulatoire sur lequel ouvrent trois chapelles rayonnantes. Deux absidioles orientées et échelonnées ouvrent sur chaque bras du transept. Tandis que le plan de l'église révèle une nef relativement courte que semble écraser un massif oriental très développé, l'intérieur saisit par sa très grande verticalité : le vaisseau central de la nef large de 6,80 m a une hauteur sous voûte de 22,10 m. Il est voûté d'un berceau longitudinal en plein cintre sur doubleaux, et son élévation a deux étages : grandes arcades reposant sur des piliers composés et baies géminées des tribunes situées au-dessus des bas-côtés voûtés d'arêtes sur doubleaux. L'éclairage de la nef centrale est indirect et provient à la fois des tribunes et des bas-côtés. L'abside présente une élévation à trois niveaux : grandes arcades retombant sur des piles cylindriques élancées, baies alternativement bouchées et ouvertes des fausses tribunes donnant accès sur les combles du déambulatoire et fenêtres hautes. À la croisée du transept s'élève une tour-lanterne polygonale, posée sur quatre trompes qui abritent des statuettes. Par son voûtement, un berceau longitudinal en plein cintre sur doubleaux, dans le vaisseau central de la nef, par ses tribunes voûtées en quart de cercle servant à contrebuter les poussées de la voûte centrale, par l'absence d'éclairage direct dans la nef centrale, par l'adoption de piles cylindriques dans le rond-point, Conques se rattache à l'architecture romane d'Auvergne, et ces caractéristiques se retrouvent dans les églises de Saint-Nectaire à Issoire, de Notre-Dame-du-Port à Clermont. Mais elle se rattache surtout, par son plan grandiose, par la présence de collatéraux dans le transept et dans le chœur, par la multiplication des chapelles contenant des reliques, au groupe des grandes églises situées sur les voies menant à Saint-Jacques-de-Compostelle : Saint-Martin de Tours, Saint-Martial de Limoges, aujourd'hui détruites, et surtout Saint-Sernin de Toulouse et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces églises forment un groupe homogène, présentant des caractéristiques identiques, car elles furent élevées pour répondre à un même besoin : accueillir les foules de pèlerins venus vénérer des reliques.

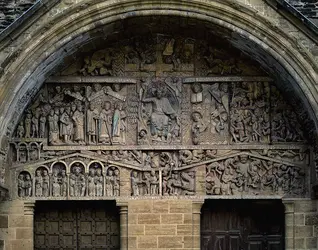

Conques possède, en outre, une décoration sculptée importante : il ne s'agit pas seulement de la série de chapiteaux situés à l'intérieur de l'église, qui mêlent les épannelages cubiques à la corbeille corinthienne et qui sont ornés de motifs végétaux stylisés ou de scènes tirées de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais également du très beau portail occidental qui figure au tympan le Jugement dernier d'après l'Évangile selon saint Matthieu. Le tympan repose sur un linteau à double bâtière, lui-même soutenu par un trumeau laissé nu. Autour de la figure centrale du Christ-Juge sont disposés, à sa droite, les élus promis à la béatitude éternelle et, à sa gauche, les damnés voués aux feux et aux souffrances de l'enfer. Le panneautage du tympan demeure visible sous la sculpture, et aux accents verticaux et au calme du paradis répondent le chaos et l'agitation de l'enfer. Dans le bras nord du transept de l'église sont déposés un groupe figurant l'Annonciation, les statues d'Isaïe et de saint Jean-Baptiste. Ces sculptures proviennent vraisemblablement du portail occidental et présentent les mêmes traits stylistiques : personnages trapus aux draperies épaisses qui masquent le corps, visages pleins. Conques a enfin le privilège de posséder un trésor remarquable qui couvre presque un millénaire, offrant des œuvres d'orfèvrerie datées du viiie au xviiie siècle et renfermant, entre autres choses, des pièces attribuées par des appellations légendaires telles que l'A de Charlemagne ou la châsse de Pépin. Le chef-d'œuvre en est incontestablement la Majesté de sainte Foy, statue de bois recouverte de feuilles d'or et d'argent doré et enrichie de cabochons de pierres précieuses ou semi-précieuses, d'intailles et de camées antiques remployés.

Le peintre Pierre Soulages a créé pour l'église abbatiale cent quatre vitraux qui ont été inaugurés en 1994.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Maryse BIDEAULT : chargée de cours à l'université de Paris-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

PRÉSENCE DE LA LUMIÈRE INACCESSIBLE. LES VITRAUX DE CONQUES ET LA PEINTURE DE SOULAGES

- Écrit par Cédric LAPLACE

- 861 mots

Dans son livre Présence de la lumière inaccessible. Les vitraux de Conques et la peinture de Soulages (Fage, 2023), l'historien de l'art Christian Heck ouvre une réflexion sur le peintre et la « révélation poétique » qu’a produite chez lui l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, conduisant dans un premier...

-

CLOÎTRES

- Écrit par Léon PRESSOUYRE

- 5 515 mots

- 3 médias

...fin du xie siècle et le début du xiie siècle virent en effet s'élever, dans la France méridionale, nombre de ces cloîtres ornés : celui de Conques, sous l'abbatiat de Bégon III (1097-1107), celui de Saint-Pons de Thomières, sous l'abbé Frotard, semble-t-il, comptent parmi les plus anciens.... -

ÉMAUX

- Écrit par Marie-Madeleine GAUTHIER

- 4 385 mots

- 1 média

...données de l'art roman en transposant des modèles byzantins, peut-être transmis par des essais faits en Italie du Nord (autel portatif de sainte Foy à Conques). Cet art emprunte aussi des motifs à l'Espagne naguère mauresque où, à la faveur des mouvements de reconquête, s'établissent des ateliers, liés... -

ORFÈVRERIE

- Écrit par Gérard MABILLE

- 5 559 mots

- 3 médias

... et filigranes. C'est alors qu'apparaissent les statues de bois recouvertes de feuilles de métal mises en forme, dont la célèbre sainte Foy de Conques est l'exemple le plus célèbre (ixe s.). En revanche, l'orfèvrerie civile nous est, pour cette même période, pratiquement inconnue. -

ROMAN ART

- Écrit par Marcel DURLIAT

- 20 567 mots

- 19 médias

La plus parfaite, celle qu'illustrent Sainte-Foy deConques, l'abbatiale détruite de Saint-Martial de Limoges et Saint-Sernin de Toulouse, échappe à une définition strictement régionale, puisque deux de ses exemples, Saint-Jacques de Compostelle et Saint-Martin de Tours – démoli sous la Révolution...

Voir aussi