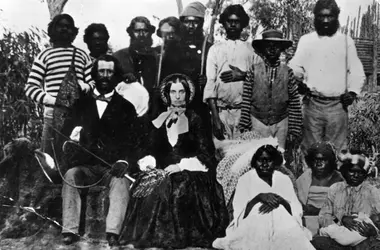

ABORIGÈNES AUSTRALIENS

Article modifié le

Autochtones d'Australie depuis au moins cinquante mille ans, les Aborigènes n'en sont devenus citoyens à part entière qu'après le référendum de 1967. Leur qualité de premiers occupants du sol ne fut reconnue qu'en 1993 avec la loi sur les titres fonciers autochtones (Native Title Act) qui invalida le statut de terra nullius (terre sans propriétaire) du continent, grâce auquel les Britanniques avaient pu en prendre possession en 1788 sans signer de traité avec les habitants. Pour signifier leur appartenance à un peuple, ils ont obtenu également l'attribution de la majuscule à l'exonyme « aborigène », mot hérité des Latins (ab-origine, depuis l'origine) continuant de s'appliquer à de nombreux autres peuples premiers occupants d'un territoire.

Spirituellement liée à la terre, à la faune et à la flore, l'organisation sociale traditionnelle aborigène est très complexe et varie selon les régions et les langues ; ces dernières sont au nombre de plus de deux cents, réparties en douze familles linguistiques. Malgré cette diversité, les échanges d'objets et de rituels ainsi que les mythes sur la formation du paysage et l'instauration de règles sociales par des voyageurs totémiques ont tissé un maillage d'itinéraires multiples reliant quelque cinq cents tribus d'un océan à l'autre.

L'étude des Aborigènes a largement inspiré les grands penseurs des sciences de l'homme. Marcel Mauss, Émile Durkheim, Sigmund Freud, et Claude Lévi-Strauss ont chacun commenté les données des premiers observateurs, analysant les systèmes dits totémiques des premiers Australiens comme des formes élémentaires de la société et de la religion. L'idée que ces populations à la technologie de pierre seraient des survivantes de la préhistoire a servi de prétexte à de nombreux préjugés et crimes, de la ségrégation jusqu'aux massacres. Depuis les années 1970, l'anthropologie fait une relecture critique de la tradition ethnographique et, dans la lignée de David Unaipon (1872-1961), inventeur et écrivain engagé, les Aborigènes prennent la parole comme militants politiques, sportifs, artistes, juristes ou anthropologues.

Ethnocide et ségrégation

Dès la constitution par les six anciennes colonies britanniques d'un État fédéral autonome, en 1901, l'administration australienne (Native Welfare) s'est employée à déraciner les populations indigènes de leur environnement de naissance, en les déportant dans des réserves, où il leur était interdit de reprendre leurs chasses semi-nomades et souvent de pratiquer leurs rites et d'élever eux-mêmes leurs enfants. Au début du xxe siècle, un missionnaire allemand, T. J. Bishof, appointé « protecteur » des Aborigènes du Nord-Ouest, proclama, en plein accord avec les doctrines eugénistes régnant à cette époque, que tout métissage mettrait en danger l'avenir de l'Australie ; il recommanda de concentrer les Aborigènes dans des zones « protégées » pour empêcher qu'ils ne rencontrent des colons européens ou des contractuels asiatiques. Secondé par la police, le service social reçut à la même époque pour mission de rassembler de force tous les enfants à la peau plus claire que les autres. Les enfants métis étaient ainsi isolés et envoyés dans des institutions lointaines pour y apprendre à servir les colons. Le Native Welfare les gardait sous sa tutelle leur vie durant, gérant pour son propre compte aussi bien les dons des employeurs satisfaits que ceux des parents non aborigènes qui espéraient se les voir restituer un jour. Sur toute la période d'application de ce système, entre 1905 et 1960, la Commission royale d'enquête sur la « génération volée » (Stolen Generation) a estimé qu'un enfant de couleur sur cinq a été enlevé à ses parents.

L'enlèvement et la déportation des enfants partait du postulat qu'il fallait « assimiler la race » par l'éducation et par le contrôle des mariages et des naissances. Les gènes aborigènes étant récessifs, les autorités développèrent la politique du « blanchiment » (whitening), qui consistait à marier les filles à plus clair qu'elles pour qu'en quelques générations disparaisse toute trace apparente d'ascendance aborigène. Pour le peuple aborigène déjà décimé durant la période coloniale britannique – entre 250 000 et 750 000 individus en 1788 contre 31 000 en 1911 (d'après Colin Tatz) –, cette politique, ajoutée à la poursuite des massacres et de nombreux autres actes criminels tels que l'empoisonnement des points d'eau ou la distribution de couvertures et de vêtements porteurs de germes infectieux, impliquait ni plus ni moins qu'une disparition planifiée, un ethnocide.

Dans le texte de la loi sur les « natifs » de 1963, cette politique d'assimilation se traduisait encore par l'affirmation du principe que tous les Aborigènes ou « partiellement Aborigènes » (part-Aboriginal) devaient atteindre le mode de vie et partager les mêmes croyances que les autres Australiens. À cette époque n'étaient classés comme « natifs » que les individus ayant plus d'un quart de sang aborigène (quarteron, quadroon). Lors du recensement de 2006, 455 025 personnes se sont déclarées aborigènes, soit 2,3 p. 100 de la population australienne. Aujourd'hui bien des descendants d'Aborigènes ont la peau claire. La plupart de leurs parents ont connu les réserves, les missions et l'exclusion des droits minimaux de citoyens (alors qu'ils ont été largement mobilisés par l'armée durant la Seconde Guerre mondiale). Ils ont hérité d'une histoire et d'une identité aborigène qu'ils revendiquent. La politique d'assimilation a échoué et, lorsque la Commission royale sur la « génération volée » a permis au cours des années 1990 d'accéder aux dossiers familiaux, de nombreuses personnes adoptées ou leurs descendants ont découvert leur origine aborigène, et tenté de renouer des liens avec la communauté de leurs aïeux, même si la séparation remontait à plusieurs générations.

Dans les missions, les fermes ou les autres entreprises des colons, les Aborigènes, même éduqués, ne pouvaient prétendre à un salaire. Hommes et femmes travaillant dans les grands élevages de bétail ne recevaient que quelques rations de nourriture, du tabac et des vêtements, et l'autorisation pour leur famille de camper à proximité. Résistance et grèves dans les fermes n'aboutirent qu'à l'octroi d'un paiement de misère. Les colons avaient partie liée avec le Native Welfare. Lorsque le référendum de 1967 accorda à tous les Aborigènes la citoyenneté et la garantie d'un salaire minimum, ceux-ci furent massivement chassés des fermes. Acculés à une sédentarisation forcée dans les nouvelles réserves et les bidonvilles à la périphérie des villes, ils allaient vite connaître – faute de travail – des conditions de vie alarmantes.

Jusqu'à la fin des années 1960, les carrières d'acteurs et surtout de sportifs furent les seules voies d'une émancipation limitée pour une minorité. Ils restaient cependant exclus de la société blanche, sauf s'ils obtenaient un certificat dit d'exemption qui leur interdisait de fréquenter leur famille d'origine.

Même les athlètes renommés ne pouvaient échapper aux humiliations incessantes. En 1916, malgré ses performances exceptionnelles au cricket, Jack Marsh ne fut pas intégré à l'équipe nationale en raison de sa couleur, et des agresseurs le battirent à mort en pleine rue sans être poursuivis. En 1920, le joueur de football australien William Cooper, d'origine yorta yorta, s'engagea dans la lutte contre les discriminations. Il organisa une pétition en 1935, puis, en l'absence de réponse du gouvernement, proclama une « journée de deuil » en 1938. Champion de boxe et de course, Douglas Nicholls devint pasteur en 1944 puis forma l'Aboriginal Advancement League en 1957. Il fut nommé gouverneur de l'État d'Australie du Sud en 1976. Charlie Perkins, boxeur d'origine arrernte, organisa en 1965 une grand rally pour la liberté, dénonçant le traitement des Aborigènes. En 1969, il participait à la création de la National Aboriginal Sports Foundation avec Douglas Nicholls et le champion de basket Michael Ahmatt, idole des jeunes. En 1971, Evonne Goolagong remportait le tournoi de tennis de Wimbledon.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Barbara GLOWCZEWSKI : docteur d'État ès lettres et sciences humaines, directrice de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ANTHROPOLOGIE DE L'ART

- Écrit par Brigitte DERLON et Monique JEUDY-BALLINI

- 3 612 mots

- 1 média

...économie transnationale, le « monde de l’art », jusque-là exploré essentiellement par les sociologues (Becker), devient un sujet d’étude anthropologique. Sur la base d’une ethnographie de plusieurs décennies chez les Pintupi d’Australie, Fred Myers (2002) relate l’histoire – locale, régionale, nationale,... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

...tiers du xxe siècle, l'Australie est cependant devenue plus multiculturelle. Elle a octroyé, par référendum en 1967, une plus grande place aux Aborigènes, en donnant au gouvernement fédéral l'autorisation de voter des lois pour les protéger, de les compter dans les recensements et de leur reconnaître... -

ETHNOLOGIE - Ethnoarchéologie

- Écrit par Anick COUDART

- 4 861 mots

...répartition des restes chez les Esquimaux Nunamiut. En revanche, après avoir examiné les lieux, la durée de séjour, la saison, la densité du gibier chez les Aborigènes australiens du Western Desert, Gould comprit que la technique de découpe des kangourous en neuf morceaux se référait au système de parenté... -

FREEMAN CATHY (1973- )

- Écrit par Pierre LAGRUE

- 297 mots

Le 25 septembre 2000 à Sydney, l'athlète aborigène australienne Cathy Freeman, victorieuse du 400 mètres olympique, effectue son tour d'honneur avec le drapeau australien et le drapeau aborigène, sous les acclamations des 112 000 spectateurs : symbole fort et annoncé de la réconciliation de l'...

- Afficher les 23 références

Voir aussi

- ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE

- MÉTISSAGE

- MINORITÉS

- DISCRIMINATION RACIALE

- ASSIMILATION, politique coloniale

- MARIAGE, anthropologie

- PREMIERS OCCUPANTS

- RÉSERVES, Indiens et autres populations

- WARLPIRI

- DREAMING ou DREAMTIME

- DOT PAINTING

- TRAVAIL FORCÉ

- OCÉANIENS ARTS

- MURRAY BASSIN DU

- LIEUX SACRÉS

- BRITANNIQUE EMPIRE, Australie et Nouvelle-Zélande

- MORT, anthropologie

- ETHNOLOGIE HISTOIRE DE L'

- SYMBOLIQUES SYSTÈMES, anthropologie

- AUSTRALIE, NOUVELLE-GUINÉE & TASMANIE, préhistoire et archéologie

- INTERDITS, anthropologie

- FEMME, anthropologie

- SPORT HISTOIRE DU

- SYDNEY JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE (2000)