ADAPTATION Adaptation sociale

Article modifié le

Les conditions de la conformité

À quelles conditions cette acceptation va-t-elle se faire ? Trois types de théorie donnent chacune des réponses partielles et complémentaires à cette question.

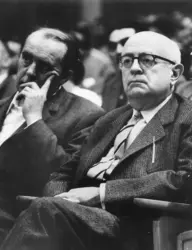

La théorie de T. W. Adorno

La première est représentée par exemple par les travaux de T. W. Adorno et de ses collaborateurs sur la Personnalité autoritaire : certaines attitudes sont enracinées au plus profond de la personnalité, elles en composent d'une certaine manière la structure ou sont les symptômes d'un certain syndrome caractériel. Ainsi, les stéréotypes raciaux, comme l' antisémitisme, apparaissent en général comme des éléments d'un système d'attitudes complexes : l'antisémitisme est le plus souvent associé à un moralisme sexuel insistant, à une croyance en la valeur des hiérarchies sommaires, à une vision pessimiste de l'histoire, à un manichéisme généralisé, à une soumission aux principes d'autorité et aux conventions, etc. Il est clair que des attitudes de ce genre sont difficilement modifiables dans la mesure où elles appartiennent à un système général d'attitudes, d'une certaine manière constitutif de la personnalité. Lorsque l'adaptation à un groupe implique la modification d'une attitude de ce type, elle a peu de chances de se réaliser, dans la mesure où le « coût » psychologique considérable entraîné par le changement d'attitude devrait être compensé par un « gain » psychologique élevé résultant de l'adhésion au groupe. Si l'adhésion est forcée, il y a de fortes chances pour que se développe plutôt une attitude de « retrait » par rapport au groupe.

La théorie de la dissonance cognitive

La deuxième théorie est associée aux noms de Festinger et de ses collaborateurs et porte le nom de théorie de la dissonance cognitive (cognitive dissonance). Elle concerne les opinions et attitudes moins profondément enracinées dans la personnalité que les précédentes. Son propos est d'analyser le processus de changement d'opinion chez le sujet incité à adopter, par la pression de la réalité sociale ou de la réalité objective, des jugements qui se trouvent en contradiction avec ceux qu'il acceptait jusque-là. Les expériences construites dans le cadre de cette théorie montrent que, dans les situations de ce genre, le sujet a tendance à modifier ses opinions, attitudes et jugements, de manière à obtenir au moindre coût psychologique un ensemble de jugements cohérents. On peut conclure de cette théorie que, même dans les cas des attitudes superficielles, il existe une tendance psychologique à résoudre les contradictions au moindre coût. On peut donc supposer que lorsque l'entrée dans un groupe entraîne une modification de nombreux jugements, il faut que la rémunération produite par cette adaptation soit élevée. La théorie de Festinger ne permet cependant pas d'énoncer des propositions plus précises, car elle a tendance à se situer sur le terrain de la psychologie individuelle plutôt que de la psychologie sociale.

Individu, groupes d'appartenance et groupes de référence

Une troisième théorie, associée aux noms de Hyman, de Newcomb et de Merton notamment, montre que les opinions et attitudes dépendent des différents groupes qui constituent le champ social d'un individu. Les uns sont des groupes d'« appartenance » (groupes auxquels le sujet appartient réellement). Les autres sont des groupes de « référence », à savoir des groupes auxquels le sujet se réfère, qu'il y appartienne ou non. L'importance du groupe de référence pour la formation des opinions et attitudes a été remarquée à propos d'une étude concernant le moral militaire. On a observé, dans cette étude, que dans certaines unités, où l'avancement était un événement rare, les engagés se déclaraient en général satisfaits du système de promotion, bien qu'ils n'eussent en réalité que des chances d'avancement restreintes. En revanche, dans les unités techniques à promotion rapide, où les chances étaient élevées, l'insatisfaction à l'égard du système d'avancement était grande. Ce résultat montre que les opinions sont largement déterminées par les groupes auxquels on se réfère.

L'adaptation d'un sujet à un groupe dépend donc de la structure du champ social constitué par l'ensemble de ses groupes de référence et d'appartenance. Une très belle étude, menée par Newcomb, montre que lorsque les exigences des divers groupes constitutifs du champ social d'un individu sont contradictoires, un processus oscillatoire se développe. Au cours de ce processus, le sujet évalue par une méthode d'essais et erreurs le coût psychologique du choix pour les uns ou les autres de ces groupes, avant de choisir un ensemble d'attitudes qui l'amène à une position cohérente. L'étude de Newcomb portait sur un college américain. Traditionnellement, le climat politique de ce college était libéral, au sens américain du terme. L'adaptation au groupe impliquait donc, de la part des nouveaux venus, une adhésion minimale à ce système de valeurs. Mais ils se trouvaient dans de nombreux cas en opposition avec un autre groupe d'appartenance : leur famille. L'étude de Newcomb montre que l'adaptation au groupe s'est révélée dépendre du plus ou moins grand attachement à la famille. Dans le cas où l'attachement à la famille était fort, on assistait à une série de conflits qui se terminaient en général par le retrait du groupe des condisciples ou par une hostilité à son égard. Dans le cas d'un attachement moyen, les oscillations et incertitudes avaient tendance à se prolonger. Dans le cas où l'attachement à la famille était faible, l'adhésion aux valeurs du groupe était rapide.

Il faudrait encore citer d'autres études qui portent sur la satisfaction et l'adaptation individuelle non plus dans les groupes, mais dans les organisations, c'est-à-dire dans les groupes structurés, constitués en vue d'atteindre certaines fins. À cette catégorie de travaux appartiennent les études de moral auxquelles sont attachés des noms comme ceux de Elton Mayo, Roethlisberger et Dickson, ou de Michel Crozier. Citons aussi les analyses, d'ordre très général, de Homans et de Herbert Simon, qui portent sur l'attachement de l'individu au groupe, en fonction des activités de ce dernier. Ils montrent, en utilisant une formalisation mathématique, que l'attachement de l'individu au groupe varie selon le degré des demandes extérieures proposées au groupe.

Enfin, la théorie sociologique de l'adaptation doit être rapprochée de l'analyse sociologique de l'intégration, dont elle est complémentaire. Les transplantations sociales ont notamment fourni un poste d'observation privilégié pour étudier in vivo les processus d'adaptation et d'intégration. Elles viennent ainsi corriger et enrichir les études concernant plus proprement l'adaptation.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Raymond BOUDON : membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Média

Voir aussi