AFGHANISTAN

| Nom officiel | Émirat islamique d'Afghanistan |

| Chef de l'État et du gouvernement | Haibatullah Akhundzada - depuis le 15 août 2021 |

| Chef de l'État et du gouvernement | Mollah Mohammad Hassan Akhund - depuis le 7 septembre 2021 |

| Capitale | Kaboul |

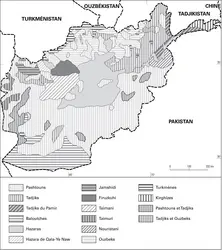

| Langue officielle | Pachto, persan (Six autres langues sont officielles localement depuis la Constitution de 2004 : le baloutchi, le kafiri (nouristani), l'ouzbek, le pamiri, le pashai et le turkmène.) |

| Population |

41 454 761 habitants

(2023) |

| Superficie |

652 860 km²

|

Article modifié le

Histoire

Situé au cœur même de l'Asie et contrôlant les voies de passage vers le sous-continent indien, l'Afghanistan a dû subir, durant sa longue histoire, l'invasion de la plupart des grands conquérants, à commencer par Cyrus le Grand pour finir par la Russie soviétique. Son histoire mouvementée se divise, en somme, en deux parties principales de longueurs presque égales : l'Antiquité et la période islamique, avec les Temps modernes en annexe de cette dernière.

Durant la première période, quoique le pays subît, presque régulièrement, l'incursion des peuples nomades habitant les régions du Nord, les influences culturelles dominantes étaient celles de la Perse, de la Grèce et des Indes.

La deuxième période fut, au contraire, dominée presque entièrement par l'Islam, qui influença profondément la culture du pays. Durant ce temps, l'Afghanistan non seulement fut transformé lui-même en un pays musulman, mais, grâce toujours à sa position géographique, dut servir de base militaire et idéologique à la propagation de la nouvelle religion dans les pays voisins.

C'est seulement au xixe siècle que le pays entra en contact avec l'impérialisme européen, à la suite des invasions anglaises provoquées par l'éventualité d'une avance russe en direction des Indes.

Quoique le pays ait réussi à recouvrer son indépendance en 1919, sa lente marche vers la modernisation fut brutalement stoppée par une série de coups d'État d'inspiration étrangère, aboutissant, à la fin de décembre 1979, à l'invasion du pays par l'armée soviétique et, par conséquent, à la résistance en masse du peuple afghan.

Les Aryens

La période historique commence en Afghanistan au Ier millénaire avant J.-C., avec la réforme religieuse prêchée par le prophète Zoroastre, en Bactriane, dans la vallée de l' Amou-Daria (l'Oxus des historiens classiques). La nouvelle religion, fondée sur une conception dualiste du monde et de l'histoire, reflétait au fond le conflit perpétuel existant entre les tribus aryennes, sédentaires, pratiquant l'élevage et l'agriculture, d'un côté, et les hordes nomades habitant les pays du Nord et se déplaçant vers le sud, en quête de pâturages et de terres fertiles, de l'autre. Cela explique la place privilégiée accordée dans la nouvelle religion à la protection des animaux domestiques, surtout à celle de l'espèce bovine que l'on retrouve dans le culte de la vache chez les hindous de notre temps, descendants de la branche indienne des Aryens. Outre le bœuf, les Aryens avaient réussi à domestiquer d'autres animaux nécessaires à leur économie rurale, tels que le cheval, le chameau et le chien, qu'ils tenaient en grande estime comme gardien de leur bétail. Ils cultivaient le blé, l'orge et d'autres céréales. La religion, pour eux, était enracinée dans le sol et avait comme tâche de sauvegarder les intérêts d'une communauté agricole dépendant, avant tout, de son bétail. C'est ainsi que pour les Aryens convertis au zoroastrisme, le vrai et le bon (Ahura Mazda) se confondaient avec l'utile et le profitable, tandis que le faux et le mal (Angra Maina) correspondaient à tout ce qui était nuisible à la prospérité de la communauté. D'après les traditions des Parsis, descendants des anciens zoroastriens, le prophète vivait au vie siècle avant J.-C., en Bactriane, au nord de l'Afghanistan actuel, sous le règne du roi local Hystaspe, qu'il réussit à convertir à sa religion. L'existence de ce souverain indique que les tribus aryennes avaient déjà atteint dans leur évolution socio-économique l'étape de la formation d'une administration centrale sous la forme d'une monarchie. Notre connaissance sur l'histoire de ce royaume, qui, en dehors de la Bactriane, comprenait aussi la partie nord-est de la Perse ainsi que le Turkménistan d'aujourd'hui, reste bien limitée. Nous savons cependant que, peu après, le pays fut conquis par le souverain mède Cyrus le Grand (559-530 av. J.-C.), qui le rattacha à l'empire achéménide. À la suite de cette conquête, la nouvelle religion put se répandre largement et devint la religion officielle de l'empire. Cependant, les Aryens ne connaissant pas l'écriture au temps de Zoroastre, le texte de leur livre sacré, Avesta, garda pendant longtemps la forme d'une tradition orale, transmise d'une génération à l'autre, comme les chants védiques de leurs cousins des Indes. En effet, l'Avesta ne prit sa forme actuelle que sous les Sassanides (226-636 apr. J.-C.), après avoir subi un grand nombre de vicissitudes, aussi bien entre les mains de ses gardiens (les mages) que par suite du vandalisme des conquérants. La seule partie du texte actuel qui peut être attribuée à Zoroastre lui-même est celle qui contient les Gathas, ou hymnes religieux, écrits dans un dialecte de l'Iran oriental.

L'empire des Achéménides, fondé par Cyrus le Grand, étendit ses frontières vers l'est au-delà de l'Indus, par suite des conquêtes de Darius Ier (522-486 av. J.-C.). Grâce aux inscriptions sur pierre laissées par ce dernier dans différentes localités, on peut identifier pour la première fois les provinces achéménides correspondant aux principales régions de l'Afghanistan actuel. Ce sont Aria (Herat), Bactriane (Balkh), Arachosia (la vallée de la rivière Arghandab), Gandahara (la vallée de la rivière Kaboul et une partie de l'Indus) et Sattagydia (encore mal identifiée). Un autre témoignage qui vient à notre secours, presque à la même époque, est celui de l'historien grec Hérodote, qui parle non seulement de certaines régions comme Gandarioi ( Gandhara), mais aussi de peuples occupant ces régions, que certains historiens modernes ont essayé, avec plus ou moins de succès, d'identifier à certaines ethnies contemporaines.

Le passage d'Alexandre

Alexandre de Macédoine (356-323 av. J.-C.) envahit l'Afghanistan. Après avoir détruit les armées de Darius III, dernier des Achéménides, il entra en Afghanistan par Aria, à la poursuite de Bessus, satrape de Bactriane, qui s'était proclamé empereur et successeur légal de Darius. Le conquérant macédonien était un grand bâtisseur de villes. Cela tenait autant à sa culture hellénique qu'à la nécessité de consolider ses arrières dans sa marche vers les régions inconnues et explique que l'emplacement des villes qu'il a fondées offrait un intérêt autant stratégique que commercial et administratif. La première ville qu'il fit construire en Afghanistan fut l'Alexandrie des Aryens dans la vallée du Hari-Rud, probablement le Herat actuel. De là, il se dirigea vers la Bactriane, au nord de l'Hindou-Kouch, mais une révolte déclenchée par le satrape Artibazane ayant éclaté à Aria sur ses arrières l'obligea à rebrousser chemin. Après avoir mis fin avec sa promptitude et sa brutalité habituelles à l'insurrection, il changea son itinéraire et se dirigea vers Darandjiana, au sud-ouest de l'Afghanistan, s'arrêtant quelque temps à Phrada, qu'on a identifiée soit à Farah, soit à Nadé Ali, situé près de l'embouchure du Helmand. De Phrada, il se porta, en remontant le Hilmand, vers Kandahar, où il fit bâtir l'Alexandrie d'Arachosie, et, se tournant vers le nord, il passa l'hiver 330-329 en Propamizade (Kohistan actuel), région fertile située au pied de l'Hindou-Kouch, où il fonda une autre Alexandrie, celle de Caucasie. Le printemps suivant vit le conquérant traverser l' Hindou-Kouch par le col de Khawak, à une altitude d'à peu près 4 000 mètres, et surprendre à Drapsaca, dans la vallée du Kunduz, Bessus qu'il captura et mit à mort, pour son prétendu crime de lèse-majesté contre Darius III. Après avoir mis de l'ordre dans les affaires de la Bactriane, Alexandre traversa l'Oxus à Zariaspa et poursuivit ses conquêtes jusqu'au-delà de l'Iartaxe (Syr-Daria). En 327, il retourna dans la région de Kaboul, d'où il pénétra en Inde par la vallée du Kunar.

Nous avons indiqué quelques-unes des villes construites en Afghanistan, souvent pour des raisons stratégiques, par ordre d'Alexandre. Il y en eut certainement d'autres dont l'histoire a perdu la trace. Mais ce qui est plus significatif dans les chroniques sur la conquête macédonienne est la référence aux villes qui existaient déjà dans le pays au moment de l'invasion, telles que Phrada (Farah ou Zaranj), Drapsaca (Baghlan ou Kunduz) et Zariaspa, sur l'Amou-Daria. L'existence de ces centres urbains prouve qu'au moment de l'invasion d'Alexandre les provinces formant l'Afghanistan d'aujourd'hui avaient, dans le processus de leur développement socio-économique, atteint la phase de l'urbanisme, qui implique à son tour l'apparition de classes moyennes, composées de commerçants, d'artisans et de fonctionnaires d'État.

Les Gréco-Bactriens

Après la mort prématurée d'Alexandre, à Babylone en 323 avant J.-C., son empire devint un enjeu pour ses lieutenants ambitieux qui, au bout d'une période de troubles et d'anarchie, le partagèrent entre eux en trois parties principales. Tandis que les provinces indiennes retournaient aux souverains locaux, la majorité des conquêtes asiatiques d'Alexandre devenait le fief de Séleucos Nicator (355-280) qui dut toutefois céder l'Afghanistan situé au sud de l'Hindou-Kouch à Chandragupta, fondateur de l'empire Maurya des Indes. Le premier document écrit, découvert en Afghanistan, est dû à l'empereur Açoka, petit-fils de Chandragupta, qui fut célèbre aussi bien par ses conquêtes que par son zèle pour le bouddhisme et par ses sentiments humanitaires. C'est un édit bilingue, en grec et en araméen (langue officielle de la cour), gravé sur pierre et découvert à Kandahar en 1958.

Cependant, au nord de l'Hindou-Kouch, la domination des Séleucides, dont le centre se trouvait à Antioche, en Syrie, céda, petit à petit, la place à une administration locale, fondée par les colonies grecques de Bactriane, tandis que plus à l'ouest les Parthes, tribus nomades venant des steppes du Nord, fondaient une nouvelle dynastie qui régna sur la plus grande partie de l'Iran jusqu'au iiie siècle après J.-C.

Euthydème de Magnésie (225-190 av. J.-C.), un des premiers souverains gréco-bactriens, reprit aux Maurya, affaiblis après Açoka, les anciennes satrapies achéménides situées au sud de l'Hindou-Kouch, et son fils Démétrios (189-167 env.) étendit son royaume jusqu'aux bords du Gange.

Après Démétrios, le royaume gréco-bouddhique devint, à son tour, la proie de guerres internes, et son centre de gravité passa d'abord à Gandhara et ensuite, avec le roi Ménandre (l'Indien Malinda), à Sialkot dans le Pendjab. La branche de Bactriane succomba sous les coups d'une nouvelle vague de tribus nomades, les Scythes, venant aussi du nord, au début du ier siècle avant J.-C., tandis que celle des Indes végétait encore pendant quelques décennies. Les noms et les dates des souverains gréco-bactriens nous sont révélés par leurs monnaies, qui ont été découvertes en grande quantité en Afghanistan aussi bien qu'au Pakistan et en Inde. Ce sont des pièces, en or et en argent, remarquables par leur qualité artistique et possédant une grande valeur historique. Mais elles ne sont pas les seules traces de l'hellénisme retrouvées dans cette partie lointaine de l'Asie.

À Ai Khanoum (« dame-lune » en langue ouzbek), situé au nord de l'Afghanistan, au confluent de la rivière Kokcha et de l' Amou-Daria, les ruines d'une ville grecque, avec toutes ses caractéristiques architecturales, qui furent mises au jour par la mission archéologique française, témoignent de l'étendue de l'influence hellénique dans le pays de l'Hindou-Kouch sous les Gréco-Bactriens. On doit aussi conclure, d'après les pièces de monnaie déjà mentionnées, que c'est durant cette période que le pays fut doté pour la première fois d'une écriture.

L'invasion des Scythes

Les Scythes, qui furent connus en Asie plus souvent sous le nom de Saka, appartenaient à un conglomérat de tribus souvent nomades, habitant les confins septentrionaux du monde prétendument civilisé, décrit par les historiens classiques. Ces tribus ont joué un rôle souvent déterminant dans la destinée des grandes puissances de l'Antiquité, en Europe aussi bien qu'en Asie, et en Extrême-Orient. Car, habitant des régions peu fertiles, ils se mettaient de temps en temps en mouvement, poussés par des raisons complexes qui tenaient au climat, à la démographie et à l'économie, et envahissaient les régions plus fertiles situées au-delà de la zone qu'ils occupaient habituellement. Il en résultait des conflits prolongés avec les États organisés de l'époque qui, essayant de défendre leur territoire, finissaient quelquefois par s'écrouler sous la pression persistante des envahisseurs, prélude à une période de destruction et d'anarchie plus ou moins prolongée.

Au iie siècle avant J.-C., les Saka subissaient fortement la pression des tribus Yue-Tche qui, ne pouvant plus pénétrer en Chine, du fait de la consolidation de l'Empire sous les Han, s'étaient mis en marche en direction de l'ouest. Après avoir détruit le royaume gréco-bactrien, les Saka, détournés de l'Iran par les Parthes, prirent la direction du sud et, d'après les informations fournies par la numismatique, arrivèrent à Gandhara au début du ier siècle avant J.-C. En passant par Darandjiana, dans le sud-ouest de l'Afghanistan, ils lui donnèrent leur nom : Sakestan, au Moyen Âge, et Sistan aujourd'hui. Ensuite, poussant vers le nord et le nord-est, ils pénétrèrent dans la vallée de l'Indus par les passages de Touchi et de Gomal. Ils envahirent le Pendjab sous la conduite de Manès qui régna de 97 à 77 avant J.-C.

Après la mort de ce dernier, qui avait établi sa capitale à Taxila, près de Peshawar, une période de troubles, marquée par l'habituelle guerre de succession, intervint, jusqu'à ce que Azès Ier réussît à rétablir la paix et à asseoir son autorité. Il consolida le pouvoir des Saka dans le nord de l'Inde, son fils Azilizès, puis son petit-fils Azès II, lui succédant sur le trône.

Les Saka, comme la plupart des autres peuples de la steppe, étaient d'excellents cavaliers qui employaient au combat des lances de grande longueur, déjà remarquées par les chroniqueurs d'Alexandre durant la bataille de Gaugamèle.

Les Parthes, qui avaient commencé leurs incursions sur le plateau iranien bien avant les Saka, appartenaient aussi aux tribus nomades habitant les steppes de l'Asie centrale. Comme leurs cousins les Saka, ils étaient des cavaliers intrépides, redoutables par leurs charges à cheval et par leur adresse au tir à l'arc. Après avoir établi leur pouvoir sur la partie nord du plateau, ils étendirent leurs possessions à l'est jusqu'aux limites de l'empire achéménide.

Les hordes parthes envahirent le royaume des Saka par le Sistan durant les premières années de l'ère chrétienne, et la nouvelle dynastie indo-parthe fut établie dans la région contrôlée auparavant par les Saka. Le représentant le mieux connu du nouveau pouvoir fut Gondopharès (mort en l'an 48) dont le nom est associé à la mission, probablement apocryphe, de l'apôtre saint Thomas dans l'Inde du Nord. Malgré leurs prouesses guerrières, les Saka et les Parthes n'ont pas contribué d'une manière significative au progrès économique et culturel des pays qu'ils ont conquis. Leur époque n'était, au fond, qu'une période obscure et destructive, dont les seuls témoignages sont les monnaies, toujours frappées dans le style grec de leurs prédécesseurs.

L'empire kushana

Au moment même où les Parthes essayaient de consolider leur pouvoir dans la vallée de l'Indus, la Bactriane était envahie et occupée par une nouvelle vague de nomades, les Kushana, qui faisaient partie de la confédération des Yue-Tche, tribus habitant les régions situées au nord de la Chine. Les historiens ne sont pas d'accord sur l'origine ethnique des Yue-Tche. Certains les considèrent comme étant d'origine turco-mongole, tandis que d'autres voient en eux une branche des Scythes. Au début de l'ère chrétienne, les Kushana, qui après leur conquête de la Bactriane avaient adopté un mode de vie sédentaire et maîtrisé l'art de l'administration centralisée, déferlèrent au sud de la barrière de l'Hindou-Kouch et réussirent à établir un empire qui, à son apogée, s'étendait jusqu'au Gange. Dans cette invasion, ils étaient menés par le premier grand souverain kushana, Kujula Kadphisès. Son fils, Vima Kadphisès (92-144), consolida l'empire et établit des relations diplomatiques avec Rome et la Chine. Mais c'est avec Kanịska, le fils et successeur de Vima, que l'empire atteignit son apogée.

Kanishka, qui est sans doute une des figures les plus remarquables de l'Antiquité, fut en même temps un grand général, un administrateur habile et un protecteur des arts. Sous son règne, le bouddhisme, qui après Açoka avait dû céder la place, en Inde, au brahmanisme militant, mais avait tout de même conservé sa place au Gandhara, connut une nouvelle période d'épanouissement, grâce à la tolérance religieuse et à l'éclectisme culturel des Kushana, et il s'infiltra avec les caravanes des commerçants dans le Turkistan chinois, en Mongolie, en Chine proprement dite et plus tard en Corée et au Japon.

Sous les Kushana, dont l'ascension correspond au déclin du pouvoir parthe, les échanges commerciaux se développèrent entre l'Empire romain d'un côté et la Chine et l'Inde de l'autre. L'Afghanistan actuel, qui se trouvait au point d'intersection des axes d'échanges, notamment la célèbre route de la soie, connut une période de prospéritésans précédent, dont témoigne le résultat des fouilles pratiquées dans plusieurs régions du pays et surtout à Begram, qui servait de capitale d'été aux souverains kushana. Dans un seul palais, on a mis au jour des objets d'art et des fragments de meubles provenant non seulement d'Inde et de Chine, mais aussi de pays aussi lointains que l'Égypte, la Syrie et d'autres régions de l'Empire romain. Tandis que Rome exportait des vaisselles en or et en argent, des étoffes de lin et de laine, de la topaze, du corail, de l'ambre, du vin et des objets de verre, l'Inde envoyait des tissus de coton, de l'indigo, des épices, de l'ivoire, des perles, de la laine de Cachemire et des épées en acier ; l'Afghanistan fournissait le lapis-lazuli, le rubis, l'argent, la gomme et certains médicaments. La Chine exportait de la soie brute à Rome et des broderies de soie en Asie centrale et aux Indes. De Sibérie et de Mandchourie, des fourrures et de l'or étaient envoyés vers Rome et l'Inde.

Kanishka mourut en 151 après J.-C. et lui succédèrent trois souverains de sa lignée : Vaseska, Huviska et Vasudeva. Certains historiens, se fondant sur l'étymologie de ces noms, ont conclu que le brahmanisme fut de retour en Afghanistan sous les derniers Kushana, mais cette thèse n'est pas confirmée par l'archéologie et la numismatique, qui indiquent la prépondérance du bouddhisme. Vasudeva, le dernier des « grands Kushana », régna jusqu'au milieu du iiie siècle après J.-C. sur un empire élargi par de nouvelles conquêtes. Mais, déjà en Perse, au sud-ouest du plateau iranien, apparaissait un nouveau pouvoir, indigène et nationaliste, qui aspirait à la restauration de l'empire des Achéménides dans toute son étendue. C'était la dynastie sassanide dont le deuxième souverain, Shapour Ier, envahit l'empire des Kushana et, après avoir vaincu ses armées, mit à sac sa capitale d'été, Bagram. Toutefois, à cause de la pression continuelle qu'exerçaient les Romains sur la frontière ouest du nouvel empire, il ne réussit pas à consolider son pouvoir en Afghanistan et dut se résoudre à le contrôler indirectement par l'intermédiaire des autorités locales.

Avec la chute des Kushana allait prendre fin une période d'à peu près cinq siècles de prospérité économique et d'épanouissement artistique et culturel, qui avait commencé avec l'établissement de l'État gréco-bactrien et atteint son apogée sous le règne de Kanishka. Quoique l'art dit gréco-bouddhique fleurît encore dans le pays de l'Hindou-Kouch, enrichi par l'apport des écoles sassanide et brahmanique, l'essor du commerce interrégional passant par l'Afghanistan, qui se trouvait à la base de sa prospérité économique, avait disparu en raison du conflit permanent entre les empires sassanide et romain d'un côté, et de l'isolement de la Chine de l'autre.

L'invasion des Huns

Les Huns Hephtalites, qui sont connus aussi sous le surnom de Huns blancs, étaient des hordes turco-mongoles originaires de l'Altaï. Vers la fin du ive siècle, ils pénétrèrent dans les steppes de l'Asie centrale et occupèrent la Sogdiane et la Bactriane. Un peu plus tard, ils traversèrent l'Hindou-Kouch et descendirent au Gandhara, où ils ruinèrent la civilisation qui avait donné naissance à l'art gréco-bouddhique. De là, comme d'habitude, ils passèrent en Inde et poussèrent jusqu'aux bords du Gange. Cependant, leur conquête, comme celle de leurs cousins d'Europe, fut de courte durée. Ils perdirent les Indes en 528, au bénéfice d'une alliance de souverains locaux, et disparurent de l'histoire lorsque leur armée, prise entre les forces des Sassanides et celles des Turcs, fut écrasée dans le Turkistan en 568.

À la suite de cette victoire, les Turcs occupèrent les régions situées au nord de l'Oxus, tandis que l'Afghanistan tombait de nouveau entre les mains des Sassanides. Mais ceux-ci, ayant perdu leur dynamisme initial, le nord de l'Hindou-Kouch fut partagé par les princes Hephtalites, et, au sud, des satrapes d'origine kushana proclamèrent leur indépendance. Vers le milieu du viie siècle, quand l'empire dégénéré des Sassanides s'écroula sous les coups des Arabes musulmans, les Turcs et les Hindous s'infiltrèrent dans les régions nord-est et est de l'empire et contribuèrent à leur tour à l'anarchie causée par la chute de l'administration centrale.

Cependant, malgré des péripéties continuelles, les dernières années de la période préislamique furent remarquables par la grande activité religieuse des pèlerins chinois, qui traversaient l'Afghanistan pour se rendre en Inde, en quête de textes bouddhiques. Le plus connu est Huang Tsan, qui nous a laissé une description informative, quoique fragmentaire, de la prospérité relative de régions telles celles des Balkh, Bamian, Kaboul et Jalalabad actuels, vers le milieu du viie siècle.

Par ailleurs, à la suite de l'infiltration des Hindous et de l'établissement de la dynastie connue sous le nom des Kaboul Shah, le brahmanisme réussit enfin à supplanter le bouddhisme comme religion dominante et s'opposa pendant à peu près deux siècles à l'extension du pouvoir musulman dans la région orientale de l'Afghanistan centrée sur Kaboul.

La conquête arabe

Les Arabes entrèrent en Afghanistan vers le milieu du viie siècle sur deux fronts parallèles : par la ville de Herat au nord et par la province du Sistan au sud. De Herat, ils poussèrent vers Balkh, chef-lieu de l'ancienne Bactriane, où ils se heurtèrent aux Turcs, qui s'y étaient établis après la destruction de la puissance des Hephtalites. Malgré la résistance farouche de ceux-ci, l'armée arabe, soutenue par son prosélytisme, occupa la ville et, poussant au-delà, atteignit la Transoxiane au nord et Tokhar à l'ouest. C'est au cours d'une escarmouche avec l'armée chinoise, dans ces parages, qu'ils firent un certain nombre de prisonniers. Or, parmi ces captifs se trouvaient des artisans du papier qui, une fois installés en Iran, y introduisirent leur technique, ce qui donna un grand essor au développement de la science islamique.

Sur le front du sud, après avoir établi une base solide au Sistan, les Arabes essayèrent d'atteindre Kaboul, capitale des Kaboul Shah brahmaniques. Mais, là, ils eurent moins de succès et durent se contenter de la soumission nominale de ces derniers. L' islam, une fois vainqueur, supplanta complètement en Afghanistan (qui reçut de la part des géographes arabes le nom de Khorassan, ou « pays de l'Est ») les religions mazdéenne, bouddhique et brahmanique, qui s'étaient pendant longtemps disputé le pays. Il exerça une influence profonde sur la vie économique et sociale ainsi que sur la culture de la population. L'inclusion du pays dans un vaste empire qui s'étendait des Pyrénées jusqu'aux bords de l'Indus favorisa grandement les échanges commerciaux. Le nombre des habitants de villes telles que Herat, Balkh et Zaranj connut une augmentation sans précédent, et l'agriculture profita d'un marché agrandi. La classe des propriétaires fonciers, les dehkhans, devint le pilier qui soutint, un peu plus tard, les mouvements de libération indigènes.

Sur le plan culturel, tandis que les arts représentatifs (et surtout la sculpture) souffraient des limitations imposées par l'islam, la science et la littérature profitaient de l'épanouissement intellectuel survenu à Bagdad, qui reposait avant tout sur la traduction des œuvres des philosophes grecs et des auteurs iraniens et hindous.

L'apparition de pouvoirs indigènes

Vers le milieu du ixe siècle, l'islam avait perdu une grande partie de son dynamisme et, quoique le calife de Bagdad fût toujours considéré comme le chef suprême du monde musulman, des mouvements centrifuges se faisaient sentir dans les régions éloignées de l'empire. Les théoriciens du mouvement furent les Cha‘oubites, qui se servaient aussi bien des préceptes égalitaires de l'islam que de la rhétorique grecque pour rejeter le chauvinisme raciste de l'aristocratie arabe. Sur le plan culturel, ils étaient soutenus par un mouvement parallèle en faveur des langues indigènes contre la domination de l'arabe, mouvement qui, dans la partie est du plateau de l'Iran, aboutit à l'apparition d'une langue nouvelle, le persan dari, ou dari tout court, amalgame du pahlawi, la langue officielle des Sassanides, avec les langues locales. La nouvelle langue adopta l'alphabet arabe, qui, malgré ses imperfections, prouva son efficacité pour la propagation des lettres et des sciences.

Une des premières dynasties indigènes qui proclama son indépendance de la tutelle du califat fut celle des Saffarides, fondée vers 861 par un certain Ya‘kub ben Layth al-Saffar, dans la province du Sistan. Après avoir conquis Herat et Balkh, Ya‘kub se rendit à Kaboul et mit fin au pouvoir des Kaboul Shah brahmaniques. Il fut suivi sur le trône par son frère, qui fut vaincu en 903 par les Samanides alors en plein essor.

Descendants de l'aristocratie rurale, les Samanides, originaires de Boukhara, régnèrent de 900 à 990 sur la Transoxiane, le Khorassan et une partie de l'Iran. Grands protecteurs des gens de lettres, ils les encouragèrent à composer leurs œuvres en dari, la langue de leur cour. Mais, avec le temps, leur autorité s'affaiblit, par suite de la maladie commune aux dynasties orientales, à savoir les guerres de succession causées avant tout par la polygamie des souverains. Vers la fin du xe siècle, leur pouvoir succomba devant l'effort commun des Karakhanides, habitant les steppes du Nord, et de la nouvelle dynastie des Ghaznévides, établie par un de leurs propres esclaves-combattants à Ghazni, au sud de Kaboul.

La domination turque

Avec la disparition des Samanides, le pouvoir passa de nouveau aux mains des Turcs, venus des steppes du Nord en quête de pâturages. Leur modèle s'imposa encore une fois, mais heureusement la destruction, au moins en Afghanistan, resta limitée. Car les nouveaux conquérants, qui avant d'arriver au pouvoir avaient passé quelque temps au service des Samanides, avaient non seulement adhéré à l'islam, mais assimilé, dans une certaine mesure, la culture locale. Ils devinrent donc à leur tour des protecteurs des lettres et des sciences. Cela s'applique surtout à Mahmoud de Ghazni, qui est connu dans l'histoire aussi bien pour sa générosité envers les poètes que pour son zèle iconoclaste.

Mas‘oud ben Mahmoud subit une défaite écrasante devant une nouvelle vague de tribus turques, connues sous le nom de Ghuz, près de Merv en 1038, et il dut se retirer dans son domaine indien.

Les Ghuz établirent la dynastie des Seldjoukides, qui régna surtout en Iran, tandis qu'en Afghanistan le pouvoir affaibli des Ghaznévides subit en 1150 l'assaut du terrible Alauddin de Ghur, qui reçut le surnom de Djahan Soz ou « incendiaire du monde » à cause de la destruction totale de la belle ville de Ghazni, sur son ordre.

Shamsuddin Mohammad, successeur d'Alauddin, envahit à son tour les Indes et, après avoir détruit le pouvoir des Rajputs, s'empara de Delhi où il établit une nouvelle dynastie qui fut le point de départ du pouvoir musulman dans l'Inde du Nord. Ironie de l'histoire, malgré son influence durable dans les Indes, le pouvoir ghuride fut de courte durée dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Car il fut attaqué à son tour par une nouvelle puissance, d'origine turque, celle des Khwarazam Shah, établie dans l'oasis d'Organj, à l'embouchure de l'Amou-Daria. Par conséquent, au début du xiiie siècle, alors qu'une des plus effroyables invasions de l'histoire se préparait en Mongolie, sous la direction du terrible Gengis khan, le Khorassan faisait partie de l'empire de Khorezm, qui fut le premier à subir le choc de la nouvelle avalanche.

Avec cette invasion, la phase ascendante de la civilisation islamique touche à son terme. La région du Khorassan, qui comprenait en grande partie l'Afghanistan actuel, avait beaucoup contribué à l'épanouissement de cette civilisation. Quoique cette partie de l'Asie eût subi plusieurs invasions et de fréquents changements de dynastie, la technique administrative s'y était perfectionnée avec le temps grâce à la création des services nécessaires (finances, armée, justice, etc.), le tout contrôlé par un vizir, correspondant plus ou moins à un Premier ministre. Des grands vizirs, comme Maïwandi, sous les Ghaznévides, et Nezam-ul-Mulk, sous les Seldjoukides, avaient contribué à donner à l'administration un caractère institutionnel.

L'avalanche des Mongols

Les Mongols étaient l'une des innombrables tribus de race jaune habitant le plateau du Gobi, situé au cœur même de l'Asie, entre la Chine et la Sibérie. Au début du xiiie siècle, cette petite tribu acquit une importance sans commune mesure avec sa taille, grâce à la personnalité de son chef, Temujin, surnommé Gengis khan, qui unissait, à un rare degré, le génie militaire et l'astuce politique. Après avoir conquis la Chine du Nord et le bassin du Tarim, il envahit en 1220, avec une armée de 150 000 cavaliers, l'empire des rois du Khorezm, qui avait remplacé les Seldjoukides et les Ghurides comme pouvoir dominant en Asie centrale. La Transoxiane fut occupée et ravagée de fond en comble. Puis ils attaquèrent le plateau de l'Iran. Une colonne, prenant le chemin de l'ouest, passa par Herat et une autre, se dirigeant vers le sud, traversa l'Hindou-Kouch. Elles réussirent, en deux ans, à occuper, piller, incendier tous les centres urbains, ainsi que les fermes et les villages situés sur leur chemin, et à en massacrer les habitants. Ce fut une destruction quasi totale des fruits de la civilisation islamique, accompagnée de l'extermination de la population urbaine. Seuls les artisans eurent la chance d'échapper au massacre, en acceptant d'être déportés en Mongolie.

En 1222, Gengis khan retourna en Mongolie en laissant le Khorassan à son fils Jaghataï, qui ne montra pas beaucoup d'ardeur pour l'administration de son domaine.

Les Tadjiks, qui occupaient la vallée du Hari-Rud, furent les premiers à établir une dynastie indigène semi-indépendante, celle des Karts, au Khorassan. Ils réussirent à reconstruire en partie la ville de Herat et à remettre en valeur les installations abandonnées, comme les barrages, les canaux d'irrigation, les ateliers d'artisanat.

Timour le Boiteux et les Timourides

Peu de temps après, un nouveau conquérant vint mettre fin à l'œuvre commencée. C'était Timour Leng « le Boiteux » ou Tamerlan, qui, se mettant à la tête des hordes turco-mongoles, envahit le plateau de l'Iran, avec le zèle destructeur d'un nouveau Gengis khan. Les Karts résistèrent à Herat reconstruit par leurs soins, mais n'arrivèrent pas à arrêter l'ouragan et périrent avec la ville en 1383. Le reste du plateau iranien subit le même sort. La destruction fut tellement complète qu'au Sistan même les digues conduisant l'eau dans les canaux d'irrigation n'y échappèrent pas, et cette riche et prospère oasis retourna au désert.

Heureusement, les descendants du terrible conquérant furent d'une tout autre qualité. Ayant assimilé la culture islamique, ils essayèrent, par tous les moyens, non seulement de réparer les dégâts causés par leur terrible ancêtre, mais aussi de promouvoir les arts et les sciences. Par conséquent, au xve siècle, la ville de Herat fut le berceau d'une renaissance qui ne le cédait en rien à sa rivale de la même époque, en Italie.

Période de décadence

Il n'est pas aisé de déterminer avec précision les raisons de la décadence économique et culturelle dont fut victime le Khorassan, après la défaite des Timourides devant les Ouzbek, dans les premières années du xvie siècle. Mais il est de fait qu'après cet événement les régions constituant l'Afghanistan d'aujourd'hui perdirent, dans une grande mesure, la vitalité qui, auparavant, les incitait à se relever chaque fois qu'elles avaient subi les ravages des invasions. Les incursions répétées des armées turco-mongoles avaient sapé en profondeur les classes laborieuses qui constituaient la base de la civilisation islamique dans la région, et, de l'autre, le partage du Khorassan, entre les deux empires (les Grands Moghols à l'est et les Safavides à l'ouest) privait le pays d'une capitale qui jouait un rôle civilisateur. Mais la cause la plus déterminante fut sans doute le fait que, juste à ce moment, le progrès technique de la navigation permit aux nations européennes d'emprunter des voies de commerce maritime avec les pays d'Orient, au détriment de la voie continentale qui traversait l'Afghanistan et le mettait en contact avec les régions civilisées du monde. Le résultat en fut l'isolement prolongé du pays, aggravé par l'obscurantisme culturel de la classe dirigeante, qui ne prit fin qu'avec la proclamation de l'indépendance au xxe siècle.

Durant les deux siècles suivants, tandis que l'est de l'Afghanistan (avec la ville de Kaboul) était contrôlé par les Grands Moghols et l'ouest (avec la ville de Herat) par les Safavides, Kandahar, située à un point stratégique entre les deux empires, devint la pomme de discorde qui les jetait l'un contre l'autre. C'est pendant cette période, et en partie à la suite de cette rivalité, qu'un nouvel élément ethnique local, celui des Pachtoun, fit son apparition sur la scène politique de la région.

Les Ghilzai

Au début du xviiie siècle, la révolte à Kandahar de la tribu Ghilzai, dirigée par son chef Mir Waïs, libéra la ville après l'assassinat du gouverneur safavide. Mir Waïs, qui était aussi intelligent que courageux, avait auparavant étudié de près l'état déplorable de la cour d'Ispahan et préparé judicieusement son plan de campagne.

Il mourut en 1715 et, après l'usuelle dispute de succession entre son frère et son fils Mahmoud, celui-ci accéda au pouvoir et conduisit son armée, composée de tribus pachtounes et autres, à la conquête d'Ispahan, capitale de l'Iran, où il entra en 1722, après un siège de plusieurs mois.

Le roi safavide, Sultan Husain, ayant cédé son trône au vainqueur, Mahmoud se mit à administrer le pays comme successeur du régime précédent. Malheureusement, ce n'était pas une tâche aisée, parce que le conflit entre Persans et Pachtoun était rendu encore plus complexe en raison de l'hostilité traditionnelle opposant les Iraniens schī‘ites aux Afghans sunnites. Mahmoud, qui d'ailleurs souffrait de paranoïa, détruisit les dernières possibilités de coexistence par le massacre gratuit de la famille royale iranienne et par d'autres actes de tyrannie, aussi cruels qu'inutiles. Cela fournit à son cousin Ashraf, fils du défunt Aziz, l'occasion de se venger comme le prescrivait le code tribal des Pachtoun. Profitant d'une crise nerveuse du souverain, il le mit à mort et s'empara du pouvoir. Ashraf était un homme de tout autre calibre que son prédécesseur. Non seulement il repoussa les armées turque et russe, qui avaient pénétré en Iran, mais il se préparait à consolider sa position à l'intérieur du pays lorsqu'il se heurta à la personnalité du nouveau commandant des forces iraniennes, le futur Nadir shah. Malgré son courage et sa persévérance, Ashraf fut vaincu, dans une série de rencontres, grâce à la supériorité tactique de son adversaire, et il périt alors qu'il s'enfuyait aux environs de Kandahar en 1730.

Peu après, Nadir, qui s'était entre-temps fait élire empereur de Perse, assiégea Kandahar, où Husain, cousin d'Ashraf, dut se soumettre à lui, après une défense prolongée. Le conquérant iranien se rendit alors par Kaboul en Inde, où il mit à sac Delhi, capitale des Grands Moghols.

Nadir shah passa comme un éclair sur l'horizon de l'histoire de l'Asie centrale. Ayant perdu son équilibre mental, il périt en 1747, victime d'un complot tramé par ses propres courtisans.

L'empire des Durani

Originaire du Khorassan et élevé dans la religion sunnite, Nadir avait choisi les membres de sa garde personnelle parmi les Pachtoun et les Ouzbek, sunnites comme lui-même. À sa mort, et selon ses ordres, un des capitaines de la garde, Ahmad khan, se mettant à la tête des cavaliers pachtouns, prit le chemin de Kandahar. Là il convoqua une assemblée des chefs des tribus pachtounes, dominée par ceux qui lui étaient favorables et, avec l'assistance d'une personnalité connue pour sa ferveur religieuse, il se fit élire souverain d'une nouvelle dynastie, qu'il appela Durani.

Fidèle à la tradition, Ahmad shah se tourna vers l'Inde et y dirigea entre 1748 et 1767 huit expéditions. Quoiqu'il eût poussé son armée au-delà de Delhi, qu'il eût mis à sac et décimé en 1761 la confédération hindoue des Marhattes, vers la fin de son règne il avait perdu, face au pouvoir naissant des Sikhs, une grande partie du Pendjab. Il avait eu la sagesse de ne pas déplacer sa capitale, qui resta à Kandahar, dans une ville nouvelle qu'il fit construire à peu de distance de la ville détruite par Nadir shah.

Outre ses conquêtes en Inde, Ahmad shah annexa à son empire la partie nord-ouest de l'Iran et le versant nord de l'Hindou-Kouch jusqu'à l'Amou-Daria. C'était un souverain sage, plein d'énergie mais modéré dans ses goûts. Son administration reposait sur un système tribal et féodal, dans lequel l'autorité était déléguée par le souverain aux khans ou chefs de tribus qui contrôlaient, de façon héréditaire, le pouvoir, aussi bien dans l'administration centrale que dans celle des provinces. L'armée était formée essentiellement de contingents fournis par eux, à la demande du souverain. En échange de ces services, les khans recevaient des terres agricoles comme fief et obtenaient le droit de percevoir l'impôt. À la tête de la hiérarchie tribale se trouvaient les Durani qui avaient reçu les meilleurs lots de terre avec des privilèges ayant trait au paiement de l'impôt ; puis venaient les autres tribus pachtounes, et, en bas de l'échelle, se trouvaient les Tadjik, les Hazara et les autres ethnies. À côté de la loi religieuse, les usages pachtouns – qui privaient les filles de leur part d'héritage et obligeaient la veuve à se remarier dans la famille de son époux défunt – étaient appliqués par décret royal.

Ahmad shah fut suivi sur le trône, en 1773, par son fils Timour qui, pour se soustraire à l'influence des chefs Durani, déplaça la capitale de Kandahar à Kaboul. Timour qui, du vivant de son père, avait été gouverneur de Herat et de Lahore, fut un bon administrateur et sut préserver, dans ses grandes lignes, l'empire dont il avait hérité. Mais, accessible à tous les plaisirs, il eut un large harem et laissa derrière lui, à sa mort en 1793, plus de vingt fils qui, après s'être disputé le trône pendant un quart de siècle, perdirent le pouvoir au profit d'une autre branche des Durani, celle des Barekzai. C'est au milieu de cette période de troubles perpétuels que les Anglais, inquiets des manœuvres de Napoléon Bonaparte en direction de l'Inde, décidèrent d'établir des relations privilégiées avec leurs voisins du nord de la péninsule. Leur envoyé, Mountstaurt Elphinstone, visita à cette fin Peshawar en 1809 et conclut avec Shah Shudja un traité d'alliance qui n'eut pas, d'ailleurs, l'occasion d'être mis à l'épreuve.

Dost Mohammad et la première guerre anglo-afghane

Les Barekzai, ou plutôt leur branche des Mohammadzai, qui avaient arraché le pouvoir aux descendants d'Ahmad shah, commencèrent par partager le pays en un certain nombre de principautés indépendantes. Ayant perdu auparavant leur chef, le dynamique vizir Fateh khan, il fallut à peu près cinquante ans aux frères de ce dernier pour rendre à l'Afghanistan un semblant d'unité sous l'égide de l'infatigable Dost Mohammad, un des frères cadets de Fateh khan. Entre-temps, Peshawar, la capitale d'hiver des Sadozai, tomba aux mains des Sikhs, et Herat fut attaqué par le souverain persan, Mohammad shah. Bien que les Hératis aient repoussé l'armée persane, les Anglais, hantés par la possibilité d'une offensive russe en direction des Indes, décidèrent de restaurer sur le trône de Kaboul leur protégé sadozai Shah Shudja, qui conclut avec eux le traité de Lahore en 1838. L'année suivante vit l'armée britannique s'avancer vers Kandahar et Kaboul, par le défilé de Bolan. Après une série de rencontres indécises, Dost Mohammad se rendit aux Anglais et fut envoyé aux Indes. Mais Shudja ne réussit pas à rallier la population à cause de ses liens avec les Britanniques, et, lorsque la révolte éclata dans sa capitale même, il dut se retirer dans son château. L'armée anglaise capitula et fut décimée au cours de sa retraite, durant l'hiver de 1841-1842.

Après une courte expédition « punitive », durant laquelle ils détruisirent quelques-uns des plus beaux monuments de la capitale afghane, les Anglais évacuèrent le pays en y renvoyant l'émir Dost Mohammad, qui remplaça Shudja, assassiné au moment de sa fuite.

De 1843 à 1863, Dost réussit par sa persévérance à refaire l'unité de l'Afghanistan, dans des limites plus restreintes qu'auparavant, en éliminant l'une après l'autre les principautés semi-indépendantes de Kandahar et de Herat. Il abandonna Peshawar aux Anglais, qui s'y étaient établis après la chute du gouvernement sikh en 1846 et, en revanche, reconquit le Turkestan afghan situé au nord de l'Hindou-Kouch. Il y renforça son pouvoir par l'établissement de colonies pachtounes parmi les populations indigènes. Il mourut en 1863 à Herat, après avoir rattaché cette ville à l'administration centrale.

Shir Ali et la deuxième guerre anglo-afghane

Après la traditionnelle guerre de succession entre les fils de Dost, dont le nombre dépassait la vingtaine, Shir Ali l'emporta et put régner jusqu'en 1878 sans encombre. Il entreprit un certain nombre de réformes, dont la plus importante fut l'établissement d'un Conseil des ministres et la création d'une armée de type moderne. Sous son règne, l'imprimerie fut introduite et le premier journal publié. Mais il négligea d'introduire l'éducation moderne, et l'effet bien modeste de ses réformes fut annulé par sa désastreuse politique étrangère.

Après avoir accepté pendant quelque temps l'assistance des Britanniques, il se brouilla avec eux pour des raisons d'importance secondaire et se laissa manipuler par la Russie tsariste, dans une manœuvre politique qui fournit aux Anglais le prétexte à une nouvelle invasion de l'Afghanistan. La guerre se prolongea pendant deux ans, durant lesquels l'émir mourut à Mazar, dans le nord de l'Afghanistan, sans réussir à obtenir l'aide russe qui lui avait été promise. Son fils et successeur Ya‘koub fut banni et exilé en Inde, après avoir conclu avec les Anglais un traité qui leur cédait des régions d'importance stratégique. Mais le peuple ne se laissa pas pacifier, et les Anglais, hantés par le désastre de la première guerre, se retirèrent après avoir conclu avec le futur roi Abdul Rahman un nouvel accord.

Période de consolidation

L'émir Abdul Rahman gouverna l'Afghanistan pendant vingt et un ans (1880-1901) d'une poigne de fer. Il pacifia les chefs récalcitrants des tribus, en imposant au pays un régime de terreur excessif et souvent inhumain. Sur le plan extérieur, il s'arrangea pour délimiter les frontières de l'Afghanistan avec l'assistance des Anglais, dont il avait accepté la tutelle dans ses relations extérieures.

Son fils Habibullah lui succéda sur le trône. Quoique d'un caractère différent, celui-ci poursuivit, dans le domaine de la politique étrangère, les grandes lignes tracées par son prédécesseur, et il réussit, malgré les efforts des Turcs et des Allemands, à maintenir la neutralité afghane pendant la Première Guerre mondiale. À l'intérieur, il mit fin au régime de terreur instauré par son père, et il introduisit dans le pays l'éducation moderne. Mais, se consacrant aux plaisirs des sens, il abandonna de plus en plus les affaires d'État à son entourage et fut assassiné au cours d'une partie de chasse en 1919.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel BALLAND : agrégé de géographie, maître de conférences à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Gilles DORRONSORO : professeur de science politique, université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Mir Mohammad Sediq FARHANG : réfugié afghan, ancien membre du Parlement

- Pierre GENTELLE : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Sayed Qassem RESHTIA : diplomate, historien, journaliste

- Olivier ROY : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Francine TISSOT : chargée de mission des Musées nationaux, musée Guimet

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AÏ KHANOUM

- Écrit par Paul BERNARD

- 1 299 mots

Aï Khanoum (Tépé) est le nom local (« butte de Dame Lune ») du site d'une grande ville coloniale grecque dans l'Afghanistan du Nord, que fouille la Délégation archéologique française en Afghanistan (P. Bernard, C.R. Adadémie inscriptions et belles-lettres, 1966, pp. 127-133...

-

AÏMAG, ethnie

- Écrit par Jean-Luc BLANC

- 937 mots

Parmi les peuples d'Afghānistān, les Aïmag (ou Aïmaq) sont les moins connus. En l'absence de tout recensement, on évalue leur nombre à plus de 480 000 (et plus de 170 000 en Iran). Habituellement, on les désigne sous le terme de Char Aïmag ou Quatre-Tribus, lesquelles sont les Djamshidi, les Firouz-Kohi,...

-

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - L'Allemagne unie

- Écrit par Étienne DUBSLAFF , Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 9 695 mots

- 4 médias

...immédiatement son allié américain de sa « solidarité illimitée ». Son gouvernement engage des forces spéciales de la Bundeswehr (KommandoSpezialkräfte) en Afghanistan, dans l'opération Enduring Freedom (Liberté immuable) de lutte contre le terrorisme international, puis dans la Force internationale... -

AL-QAIDA

- Écrit par Jean-Pierre FILIU

- 1 088 mots

...terre sainte d'Arabie, ce qui permet d'habiller le projet révolutionnaire antisaoudien dans une rhétorique hostile aux États-Unis. C'est aussi depuis l' Afghanistan que Ben Laden et al-Zawhiri établissent en février 1998 le « Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés ». Ils... - Afficher les 62 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- STŪPA

- PIERRE, sculpture

- SÉCHERESSE

- MIGRANTS

- GROUPE, sculpture

- MONUMENTALE SCULPTURE

- ASIE CENTRALE, peinture

- ASIE CENTRALE, sculpture

- ASIE CENTRALE, architecture

- BRONZE, sculpture

- SÉGRÉGATION

- GANDHARA ART DU

- KUSANA ou KOUCHAN ART

- OR ORFÈVRERIE D'

- BOUDDHIQUE ART

- HEKMATYAR GULBUDDIN (1947- )

- ISLAMISME

- TARAKI NOUR MOHAMMED (1917-1979)

- DOSTOM RASHID (1955- )

- FRISE

- PERSAN, langue

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- SCULPTURE DÉCORATIVE

- FONDAMENTALISME MUSULMAN

- MILICE

- SAKA

- ATTENTAT

- LAPIS-LAZULI

- HELLÉNISTIQUE ART

- BRIQUE, architecture

- STÈLE

- TURCO-MONGOLES TRIBUS

- GENGIS-KHAN TEMÜDJIN, grand-khan des Mongols (1155 ou 1167-1227)

- KIRGHIZES

- GENGISKHANIDES LES

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- SOMPTUAIRES ARTS

- CLIMATS ARIDES

- KANIṢKA, roi du Kusana (144 env.-env. 152)

- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- PASTORALE CIVILISATION

- GUERRE CIVILE

- OMAR MOHAMED

- MARBRE, sculpture

- GHŪRIDES LES (XIIe s.)

- INDO-SCYTHE ROYAUME (Ier s. av. J.-C.-env. IVe s.)

- CHANDRAGUPTA, roi de l'Inde (313-289 av. J.-C.)

- NĀDIR SHĀH (1880-1933) roi de l'Afghanistan (1929-1933)

- HINDOU-KOUCH

- STEPPE

- COMMERCE, histoire

- CULTURE IRRIGUÉE

- AMANULLAH (1892-1960) roi d'Afghanistan (1919-1929)

- ANGLO-AFGHANES GUERRES (1838-1839, 1878 et 1919)

- MOULAGE

- MUNDIGAK SITE PRÉHISTORIQUE DE

- SHOTORAK MONASTÈRE DE

- SÉDENTARISATION

- FEMME

- ORIENT HELLÉNISTIQUE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- TEMPLE, Asie centrale

- OXUS

- TERRE, architecture

- TRANSOXIANE

- MODELAGE

- BRONZE ART DU

- CELLA

- PERSE, histoire : Antiquité

- PERSE, histoire : de 651 à 1501

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- AIDE ÉCONOMIQUE

- GUERRE ÉCONOMIE DE

- RÉPRESSION

- PARCHAM, parti afghan

- ABDUL RAHMAN (1844-1901) souverain d'Afghanistan (1880-1901)

- HABIBULLAH (1872-1919) souverain d'Afghanistan (1901-1919)

- ASHRAF (mort en 1730) shāh de Perse (1725-1730)

- MAHMOUD (mort en 1725), shāh d'Iran (1722-1725)

- MIR WAÏS ou WAYS (1675-1715)

- TIMŪR SHĀH ou TIMOUR SHAH (1746-1793) roi d'Afghanistan (1773-1793)

- KART DYNASTIE DE HERĀT (1245-1389)

- DURANI ou DURRANI DYNASTIE DES

- EUTHYDÈME, roi de Bactriane (225-190 av. J.-C.)

- ASIE CENTRALE ART DE L'

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- TALIBANS

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- EXODE RURAL

- PAVOT

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- KHALQ, parti afghan

- VILLE, urbanisme et architecture

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME INDIEN

- GHILZAI, tribu afghane

- YA‘KŪB BEN LAYTH AL-ṢAFFĀR (IXe s.)

- URSS, vie politique et économique

- MILITAIRE ARCHITECTURE

- AHMAD SHAH (1722?- 1773) roi de l'Afghanistan (1747-1773)

- SHUDJA SHAH (1780-1842) souverain d'Afghanistan (1803-1809 et 1839-1842)

- SHIR ALI KHĀN (1825-1879) roi de l'Afghanistan (1863-1879)

- TILLA-TEPE ou TILIA-TEPE TOMBES DE

- SURKH-KOTAL SITE ARCHÉOLOGIQUE DE

- TAPA-É-SHOTOR MONASTÈRE DE

- KAPIÇA ART DU

- PAÏTAVA MONASTÈRE DE

- KHAIR-KHĀNA SITE DE

- TAPA-SARDAR MONASTÈRE DE

- CONFLIT ARMÉ

- GROTTES BOUDDHIQUES

- DURGĀ, divinité hindoue

- TRAFIC DE DROGUE

- IRANIENNES LANGUES

- CORRUPTION

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- SHARĪ‘A ou ŠARIA ou CHARIA

- ARGILE, sculpture

- TERRE CUITE, sculpture

- ABDULLAH ABDULLAH (1960- )

- UNAMA (Mission d'observation des Nations unies en Afghanistan)

- GHANI ASHRAF (1949- )