AFGHANISTAN

| Nom officiel | Émirat islamique d'Afghanistan |

| Chef de l'État et du gouvernement | Haibatullah Akhundzada - depuis le 15 août 2021 |

| Chef de l'État et du gouvernement | Mollah Mohammad Hassan Akhund - depuis le 7 septembre 2021 |

| Capitale | Kaboul |

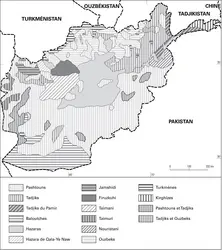

| Langue officielle | Pachto, persan (Six autres langues sont officielles localement depuis la Constitution de 2004 : le baloutchi, le kafiri (nouristani), l'ouzbek, le pamiri, le pashai et le turkmène.) |

| Population |

41 454 761 habitants

(2023) |

| Superficie |

652 860 km²

|

Article modifié le

Art et archéologie

L'Asie moyenne, appelée Afghanistan depuis l'époque de Hiuan-ts'ang (viie s. apr. J.-C.), couvre les régions situées de part et d'autre de l'Hindou-Kouch. Son art est mieux connu aujourd'hui, grâce aux spectaculaires découvertes de villes, de nécropoles, de hauts-lieux de culte et de monastères bouddhiques. Ces travaux illustrent, d'une manière plus complète que jadis, les cultures variées qui se sont mêlées sur ces territoires ainsi que l'expansion des religions. On peut donc risquer une synthèse encore inconcevable dans les années cinquante. Elle subira probablement encore maintes transformations, mais restera sans doute dans l'axe entrevu, par les premiers pionniers français, puis révélé par des missions archéologiques internationales auxquelles se joignent, depuis les années 1960, les archéologues afghans eux-mêmes.

Au cours d'une période qui s'étend du Paléolithique supérieur (30 000 ans av. J.-C.) au Néolithique et à l'âge du bronze, l'art participe à la koiné culturelle de l'Asie moyenne, entre Caspienne et Indus ; il est particulièrement représenté, à partir du Néolithique, par de belles poteries et des petites terres cuites prophylactiques.

Puis, au cours d'une période qui s'étenddes conquêtes des rois achéménides, venus de Perse au vie siècle avant J.-C., à la fin du royaume gréco-bactrien, dans la seconde moitié du iie siècle avant J.-C., l'art est nettement influencé par les apports irano-hellénistiques, tant en Bactriane qu'au Séistan, surtout après le raid qu'Alexandre de Macédoine fit dans ces régions entre 330 et 327 avant J.-C.

On a retrouvé certaines villes « grecques », avec un ensemble assez fragmenté de productions artisanales et artistiques, des « trésors » enfouis, et des monnaies d'une qualité rare, frappées par les rois locaux pour leur propagande.

La période suivante, dite barbare, chevauche quelque peu la précédente (iie s. av. J.-C. - iie s. apr. J.-C.) ; elle correspond aux passages des Saka (Scythes), plus ou moins hellénisés, des Parthes, d'abord philhellènes puis iranisés, et surtout des Kouchans, dont l'art original et profondément réaliste, qu'on ne doit plus confondre avec l'art du Gandhāra, est inspiré à la fois de l'hellénisme et de l'art royal des Parthes. De ces cultures différentes, mêlées de façon anarchique, nous restent des villes, souvent reconstruites sur les ruines d'établissements antérieurs, hauts lieux dynastiques et religieux décorés de statues de pierre et de modelages d'argile, et des monnaies d'or ornées du visage des conquérants.

Au cours de la dernière période (iie-viie s. apr. J.-C.), que l'on peut qualifier de bouddhique, on assiste à une prolifération étonnante et durable de monuments religieux, abondamment décorés à la demande des moines ou des donateurs, laïques ou princiers (Kouchans tardifs, Kouchano-sassanides, Hephtalites et Turks) ; c'est un âge d'or, tant pour les sculpteurs et les modeleurs que pour les peintres. Ces artistes adoptèrent pendant longtemps la tradition iconographique gandharienne : la légende bouddhique ; puis, évoluant en suivant les différentes doctrines des nouvelles sectes, ils abandonnent la figuration anecdotique pour présenter des mandalas stylisés, chargés d'aider les aspirants à l'éveil à atteindre leurs objectifs transcendants.

Parallèlement (à partir des ive - ve s.), les religions hindouistes progressent vers l'Asie centrale, grâce à l'appui de certaines dynasties locales, et les artistes décorent des temples de peintures, ou mêlent, dans les chapelles des monastères, les idoles aux icônes bouddhiques.

La préhistoire et la protohistoire

Depuis les années 1950, on découvre des nuclei, des « coups de poing », des burins et des grattoirs, dans des abris sous roche ou dans des grottes, à Kara-kamar près de Haibak (C. S. Coon, 1951-1954), à Ak-kupruk (L. Dupree, 1959-1966), et à Ghar-i-mordeh-gusfand (L. Dupree et autres auteurs, 1970) dans la région de Balkh ; à Dara-i-kur au Badakshan (L. Dupree, 1966) et au Dasht-i-Nāwur sur les rives d'un ancien lac entre Kaboul et Ghazni (L. Dupree et R. S. Davis, 1976). Ces objets sont datés généralement du Paléolithique moyen et récent.

Vers le IXe et le VIIIe millénaire, le Néolithique se met en place, au moment où cueilleurs et chasseurs sont remplacés, dans toute l'Asie moyenne, par les agriculteurs qui construisent les premières maisons de pisé. Puis la poterie paraît ; elle est attestée pour la première fois en Afghanistan, sur les sites de Ghar-i-mar et de Ghar-i-asp (L. Dupree et C. Kolb, 1972), où, après une période a-céramique, on trouve des tessons datant du VIe millénaire.

La découverte du site de Mundigak (J. M. Casal et DAFA, 1951-1956) est encore aujourd'hui la source de renseignements la meilleure et la plus complète.

On y compte sept niveaux principaux de constructions s'échelonnant de la fin du IVe millénaire à 800 environ avant J.-C. On suit particulièrement bien le développement architectural du site, du début à la fin de la séquence, et on a trouvé de nombreux niveaux d'habitations munies d'un certain « confort », puis un palais, élevé sur une base monumentale cannelée, et enfin un monument massif, peut-être un temple.

La poterie, faite au tour et ensuite à la main, est comparable à celle de sites aussi distants les uns des autres que Suse et Tepe-hissar en Iran, Namazga au Turkmenistan, Quetta et Amri dans la vallée de l'Indus. On trouve des coupes, des pots, des vases, et une forme locale inédite : le vase à pied, à panse légèrement bulbeuse, appelé verre à dégustation. Ces récipients sont nus, ou décorés de motifs peints en noir sur une légère engobe blanche : dessins géométriques denses ou aérés, feuillages variés, parmi lesquels on reconnaît la feuille du pipal, frises d'animaux passants (ibex, capridés, oiseaux).

À tous les niveaux, mais surtout à ceux qui correspondent au milieu du IIIe millénaire, on découvre des figurines de terre cuite, en plus ou moins grande quantité ; il y a surtout des animaux (bovidés, capridés, un seul petit porc), et, en moins grand nombre, de petites idoles féminines, représentant sans doute la fécondité ou l'abondance (déesses-mères) : le nez pincé, les yeux ronds et creux relevés d'une pointe de peinture noire, les seins proéminents et la taille fine, elles sont parées de multiples colliers et sont parfois polychromes. Une seule figurine masculine réaliste étonne par sa présence insolite.

Deux petites têtes sculptées dans la pierre tendre et blanche, dont l'une est malheureusement très abîmée, sont les seuls témoignages de la sculpture à Mundigak à la fin du IIIe millénaire avant J.-C.

À Said-qala-tepe, près de Kandahar (J. G. Shaffer, 1971-1972), le matériel céramique correspond aux niveaux III, 5-6 et IV, 1 de Mundigak. Les petites terres cuites sont plus rustiques et moins bien conservées, on remarque un fragment de figurine anthropomorphe assise.

À Deh-morasi-gundhai (L. Dupree, 1963), site voisin, la période d'occupation intéressante correspond au niveau IV, 1 de Mundigak. Quelques déesses-mères sont plus finement traitées que celles de Mundigak (P. Gouin, 1963) ; l'une d'elles est parée d'un collier à huit rangs de perles, rehaussé de peinture ocre.

Au milieu et à la fin du IIe millénaire avant J.-C., de nouvelles techniques apparaissent : la métallurgie prend quelque importance, les hommes travaillent le bronze puis le fer.

Datée également du IIe millénaire, une découverte très récente a étonné les chercheurs : le site de Shortugaï (H. P. Francfort et M. H. Pottier, 1978) est un établissement de caractère harapéen et post-harapéen situé au bord de l'Amou-darja, en Bactriane orientale. Les auteurs y ont découvert des poteries caractéristiques du style de Harappa, et d'autres semblables aux céramiques de Sogdiane (culture de Biskent) et de Bactriane. Les traces d'une industrie du métal plus particulièrement axée sur la bijouterie (creusets contenant des dépôts cuivreux, or en feuille et nombreux éclats de lapis-lazuli) attestent les occupations artisanales des habitants, qui se trouvaient peut-être à l'origine du commerce de cette pierre semi-précieuse, dont les mines sont situées à quelques journées de marche vers le sud.

En Bactriane, à l'ouest de Balkh, autour des villes antiques de Dashli et Emshi, de nombreux sites ont été fouillés, parfois clandestinement : on y a trouvé et on y trouve encore des dépôts funéraires datant de ces mêmes époques (P. Amiet, 1977). Ce sont des objets et des parures : miroirs de bronze, parfois à manche anthropomorphe, flacons à khôl, épingles à tête ciselée, colliers et bracelets de métal ou de perles enfilées.

La période irano-hellénistique

Des céramiques, des petites terres cuites, des objets de bronze sont également découverts dans les villes construites par les satrapes achéménides pour servir de bases à leur organisation politique et financière ; mais en dehors de ces objets, ces capitales de la Drangiane, de la Bactriane et de l'Arachosie livrent peu d'informations ; leurs murs d'argile crue, séchée au soleil du désert, se sont évanouis dans le sol, et, seules, les photographies aériennes, prises en période de sécheresse, révèlent des plans et des orientations.

Quand Alexandre arrive dans la région, en 330 avant J.-C., il la trouve organisée et souvent prospère ; malgré les luttes contre certains satrapes locaux, il prend le temps d'ordonner la construction de villes nouvelles, les Alexandries, qui n'ont pas encore été retrouvées, mais devaient être conçues comme les villes dites de garnison, bâties pour abriter les soldats laboureurs et les familles qu'ils fondaient en Orient. Citées dans les textes, décrites aussi, elles étaient, à l'instar des camps militaires hellénistiques, de plan hippodamien et comportaient des remparts, une citadelle, et les monuments habituels, nécessaires à la vie municipale.

Parmi les villes fouillées, on retrouve des niveaux hellénistiques à Kandahar, Balkh, Emshi-tepe et Begram, l'exemple le plus frappant est cependant la ville de Aï-khanoum en Bactriane orientale, au confluent de l'Amou-darja et de la rivière Koktcha.

Aï-khanoum, vaste métropole régionale, place forte stratégique commandant la route vers la Chine, par la vallée du Kyzyl-su, et peut-être emporium du commerce du lapis-lazuli, et des pierres semi-précieuses du Badakshan, est une des découvertes majeures de ces dernières années (D. Schlumberger et DAFA, 1964 ; P. Bernard et DAFA, 1965-1978).

À l'intérieur d'un mur fortifié de quatre kilomètres de périmètre, au pied d'une colline-citadelle, la ville étend ses bâtiments de briques d'argile cuites ou crues, parementées de pierre ou d'enduits stuqués et peints. De tradition grecque sont l'entrée monumentale (propylée), le tombeau du fondateur de la cité, le gymnase, la palestre, le théâtre ; de tradition séleucide ou néo-babylonienne sont le temple, aux murs scandés de redans, et un somptueux palais (mégaron à couloirs) pourvu d'aménagements sophistiqués.

Les décors des cours et des salles du palais ont été en partie reconstitués par les archéologues : un patient travail de quinze années permet d'admirer les colonnes à chapiteaux pseudo-corinthiens du péristyle monumental, et les chapiteaux de pilastres, en bois, de style ionique, qui ornaient deux salles de réunion.

Les objets d'art trouvés dans les ruines témoignent aussi d'une double tradition, grecque et iranienne, mais les chercheurs pensent qu'ils sont les œuvres d'artisans locaux, copiant les modèles apportés par les voyageurs. Les tailleurs de pierre ont laissé quelques statuettes de divinités masculines ou féminines ou, peut-être, des images funéraires ; certaines sont inachevées, tels l'éphèbe se couronnant de feuillage et un pilier hermaïque représentant un vieillard barbu.

Dans la cella du temple à redans, une statue monumentale acrolithe représentait Zeus-Oromazdès, divinité mixte du panthéon irano-grec : son corps était de bois et d'argile, son visage, ses mains et ses pieds chaussés de sandales sont taillés dans le marbre ; cette technique commode et peu onéreuse était employée en Asie Mineure à la même époque.

Les modeleurs sont intervenus pour décorer de reliefs historiés deux salles du palais, autant qu'on peut le comprendre en examinant les débris tombés au pied des murs, parmi lesquels on retrouve des fragments de membres, bras et jambes nues, des morceaux de draperies assez hellénistiques, et même des pattes de lion, pouvant faire croire à la représentation d'une léontée.

Des orfèvres travaillaient dans les ateliers de la ville ; on a retrouvé leurs modèles : des emblema de plâtre reproduisant par moulage des motifs connus de la toreutique hellénistique, semblables à ceux qui ont été découverts à Begram ; on a retrouvé aussi une de leurs œuvres : une assiette d'argent doré représentant la déesse Cybèle, sur son char traîné par deux lions. Réalisé dans l'esprit des produits de la Perse ou de la Parthie, cet objet est bactrien par son originalité de style et d'iconographie.

Les bronziers fabriquaient des statuettes de divinités copiées sur les revers des belles monnaies bactriennes, mais dont la technique rustique confirme l'origine locale, comme dans la représentation un peu naïve d'un Héraclès se couronnant de feuillage. La numismatique bactrienne, avec ses belles médailles d'argent, a été connue très tôt ; elle a été longtemps le seul témoignage artistique de cette région. Son étude permet une approche plus fine de l'histoire et de l'histoire des religions : on a découvert à Aï-khanoum une monnaie d'Agathocle, portant au revers un dieu indien, arrivée là par les voies du commerce après 170 avant J.-C.

La ville de Aï-khanoum, fondée peut-être par un vassal bactrien des rois séleucides, fut détruite, puis reconstruite au temps du roi bactrien Eucratides vers 150 avant J.-C. Elle fut complètement abandonnée au moment de l'avance des nomades kouchans, vers 130-120 avant J.-C. De ce fait, nous avons sous les yeux une ville grecque de Bactriane, dont l'étude a corroboré les notions pressenties par les premiers chercheurs, mais qui n'avaient pas pu être confirmées par des faits. Maint détail iranisant et hellénisant, présent à Aï-khanoum, se retrouve en Afghanistan du Sud et au Gandhāra, et on comprend mieux comment la Bactriane a servi de relais pour leur propagation vers l'Inde.

La période barbare

On connaît l'époque pendant laquelle les Saka, les Parthes et les Kouchans envahissent ou traversent l'Afghanistan pour aller en Inde (fin du iie siècle av. J.-C. - iie siècle apr. J.-C.) sous le nom de période barbare.

Les orfèvres saka connaissaient depuis longtemps les différentes techniques de transformation du métal, ainsi que le montage des pierres dures ; ils ont travaillé pour toutes les cours hellénistiques de la mer Noire à l'Oxus ; installés en Bactriane occidentale et au Séistan, ils exécutent les parures d' or des seigneurs locaux, et en particulier celles qu'on a découvertes dans les tombes de Tillia-tepe, près d'Emshi (V. Sarianidi, 1979) ; ils mêlent dans ces œuvres les grâces un peu fades de l'orfèvrerie hellénisante, le style animalier de la steppe et les rudes modèles chinois des Han acheminés par la route de la Soie. Le trésor d'objets d'or de Tillia-tepe, découvert par hasard, est précieux pour l'étude de cette période.

Les sculpteurs parthes semblent avoir d'abord copié les modèles hellénistiques (Nisa en Margiane), puis, vers l'ère chrétienne, émigrés vers l'Iran et confrontés à d'autres objets, ils s'inspirent de la stylistique perse, taillent pour les souverains des statues monumentales en pierre (Nimrud-dagh) et des portraits princiers stylisés (Hatra), qui inspireront les artistes orientaux de Bactriane.

Les nomades kouchans ont appris à connaître, dès leurs premières migrations, les avantages des établissements stables. Déjà, en Bactriane du Nord, ils avaient une capitale (Dalverzine-tepe ; G. Pougatchenkova, 1978), de nombreuses « maisons des champs » et un palais princier, décoré de frises en terre séchée et peinte (Khaltchayan ; G. Pougatchenkova, 1966, 1968). En route vers l'Inde, ils édifient des bâtiments en Bactriane du Sud, à Dilbarjin (I. T. Kruglikova, 1974), à Emshi-tepe (I. T. Kruglikova et S. Mustamandi, 1970), et au-delà des monts, à Begram II (R. Ghirshman, 1946), Wardak (G. Fussman, 1974), et Kandahar (A. MacNicoll, 1975), jusqu'en Inde, à Mathurā.

Il est manifeste que les nomades kouchans patronnent les artistes locaux et leur commandent des décors où l'on retrouve leur goût pour le réalisme dans l'exécution des vêtements, des armes et des parures et dans les portraits princiers. Ce sont avant tout des images de propagande et les artistes répondront à ces demandes, chacun selon sa propre vision et sa propre culture.

Le grandiose ensemble de Surkh-kotal en Bactriane du Sud est une commande du roi kouchan Kanịska qui l'a fait élever, face à l'est, sur une colline dominant la route de la Soie (D. Schlumberger et DAFA, 1952-1963).

Dans une vaste enceinte fortifiée, en haut d'un escalier monumental entrecoupé de terrasses, s'élève le temple, de plan iranien ; la cella carrée, ouverte à l'est, est entourée sur trois côtés d'un couloir étroit ; à l'intérieur, le toit était supporté par quatre colonnes de bois (?) reposant sur des bases de pierre. Les murs sont d'argile, recouverts d'un parement de pierres taillées ; le décor est composé de pilastres à chapiteaux d'acanthes animés de petits personnages. À l'intérieur de la cella courait une guirlande portée par de jeunes garçons.

Un vaste péristyle entoure une cour à l'arrière du temple ; sur ses murs se trouvaient de grands panneaux historiés en argile crue, dont on a sauvé des fragments, et qui prouvent la pérennité des techniques antérieures.

Sur la façade est, des statues-dalles, taillées dans la pierre, représentaient sans doute des divinités et le souverain donateur, Kanịska, vêtu, à la nomade, d'un pantalon bouffant et de chaussures molles, d'une tunique ornée de broderies et sans doute d'un manteau. Un second personnage est drapé d'une vaste houppelande.

Cet art somptuaire, exécuté pour frapper les foules venues, à jours prévus, adorer le feu « dynastique » ou, peut-être, la grande déesse de Bactriane, était inspiré de l'art des Parthes iraniens.

La période bouddhique

Les techniques, employées depuis le Néolithique : taille de la pierre, modelage d'argile et de stuc, peinture décorative, vont être utilisées largement dans les monastères bouddhiques d'Afghanistan, construits à l'instigation des moines à partir d'une époque qui peut se situer aux environs de l'ère chrétienne et peut-être même avant, mais dont les monuments, qui nous sont parvenus, sont plutôt datés maintenant, grâce aux stratigraphies récentes, du iie au viie siècle après J.-C.

La multiplicité des petits centres, installés à la périphérie des villes prospères et le long de la route du commerce avec les pays lointains, a suscité des foyers de culture, des écoles d'art et des styles particuliers suivant les lieux et les époques. C'est pourquoi nous pouvons classer cette période par régions et par écoles d'art.

L'école de Hadda

La moyenne vallée de la rivière Kaboul, dont la ville importante est Jellalabad, a abrité très tôt un grand nombre de fondations bouddhiques autour de l'endroit mythique où l'étudiant Megha aurait reçu du Buddha du passé, Dipankara, la prédiction de sa prochaine existence sous l'aspect du Buddha historique Gautama.

Des « mille » monastères visités par le pèlerin chinois Hiuan-ts'ang, au viie siècle, on n'a retrouvé qu'une dizaine (travaux de J. Barthoux et de la DAFA en 1928-1930 ; et de l'Institut afghan d'archéologie en 1965-1978).

L'architecture des monastères de Hadda est en tout point semblable à celle des monastères gandhariens et indiens des mêmes époques. Le plan est double ; il comporte une partie publique, réservée au culte, qui se limite essentiellement au rite de la circumambulation et au dépôt de petites offrandes par les fidèles, et une partie privée, réservée à l'habitation des moines. Si on en juge par les fouilles les mieux conduites et les plus instructives (Tapa-kalan et Tapa-é-shotor), le domaine du culte tend à dominer le domaine privé ; en effet, d'année en année et de siècle en siècle, pendant la période d'occupation du monastère, les stūpas et chapelles se multiplient dans les enceintes prévues et débordent vers des secteurs périphériques annexes ; des cours secondaires s'ajoutent à la cour initiale et se remplissent à leur tour de stūpas.

Les statues peuplent les couloirs d'accès, les niches des couloirs et des salles. Les cellules des moines se regroupent dans des espaces restreints et s'élèvent parfois d'un étage. Des salles de réunion et de méditation complètent ces ensembles complexes.

Les stūpas de Hadda sont caractérisés par leur haute taille, leurs nombreuses bases (de deux à quatre), carrées, circulaires ou à pans, et leurs superstructures importantes. Le stūpa central, toujours beaucoup plus volumineux que les autres, est pourvu d'un escalier, non orienté, centré sur une face, et qui permet d'atteindre la plate-forme de la première base pour y effectuer le rite de la circumambulation.

Les matériaux employés à Hadda sont très divers et correspondent toujours aux disponibilités locales ; on trouve des murs de schiste (appareil gandharien), des murs de blocs ou de briques d'argile crue, séchée au soleil, et quelques exemples de murs de pierre taillée. Les revêtements sont également variés : bouillie d'argile, plâtre et surtout stuc (mortier de chaux) ; ces revêtements étaient modelés et peints.

Les sculpteurs et modeleurs de Hadda se sont trouvés confrontés à un immense programme décoratif soumis aux exigences des moines qui leur transmettaient les textes religieux. Comme les artistes européens au Moyen Âge, ils ont répondu à ces commandes, qui étaient leur raison de vivre. Des Gandhariens, si proches, dont ils étaient en fait un rameau un peu plus occidental, ils reçurent les thèmes iconographiques et beaucoup de détails hellénisants, iranisants, indianisants ; mais les pilastres et les chapiteaux, les guirlandes et les rinceaux ont pu arriver directement de Bactriane. La statue-dalle, la statue-stèle, le haut-relief sont également issus de l'art du Gandhāra, mais ils pouvaient venir de l'Iran ancien, par l'intermédiaire des Parthes et des artistes de Surkh-kotal. Enfin, les portraits princiers, si réalistes, commandés par les kouchans, influencèrent directement les artistes de Hadda, qui surent ajouter à ces modèles leur vision propre, leur imagination et leur verve.

Les artistes rythment les scènes en les séparant par les pilastres ; ils disposent les personnages en trompe l'œil, jonglent avec les différences d'échelle ; ils jouent du sublime et de la caricature, du réalisme et de la stylisation, pour aboutir, vers le ive siècle, qui sera sans doute un âge d'or, à l'immuable image du Buddha entourée de personnages de la vie quotidienne.

Si les sculpteurs sur pierre de Hadda sont mal connus (B. Dagens, 1964), ils ont pourtant laissé de charmantes œuvres, en schiste et en pierre calcaire blanche, d'une grande délicatesse (musée Guimet, MG 17443, L'Aumône de la poignée de poussière).

Les fouilles anciennes de J. Barthoux ont fourni au musée de Kaboul et au musée Guimet à Paris des collections de personnages et de têtes en stuc d'une extraordinaire vivacité d'expression, représentant une grande variété d'ethnies, de costumes et de coiffures : princes indiens, seigneurs barbares, gens du commun, serviteurs, soldats et démons ; quelques belles femmes, des divinités étrangères et d'innombrables buddhas, dont beaucoup sont des chefs-d'œuvre, ne sont d'ailleurs que des fragments d'ensembles. Un de ces ensembles, le monastère de Tapa-é-shotor (S. Mustamandi, 1969 et Z. Tarzi, 1976), a été récemment découvert et restauré sur place mais on pense qu'il a été détruit en 1980.

Les stūpas de la cour centrale sont décorés de personnages en stuc d'un style dépouillé et hiératique qui contraste avec le décor abondant des chapelles de pourtour, dont les figures sont modelées dans l'argile crue. La qualité des modelages, dans les stupās et dans nombre d'autres chapelles extérieures, la finesse des détails, le réalisme des portraits ne le cèdent en rien à la grandeur et à l'équilibre des compositions plastiques. Une iconographie très complète illustre des légendes rarement représentées d'une manière aussi vivante (Visite au naga) ; certains personnages sont directement inspirés de modèles gréco-bactriens (Héraclès-Vajrapani) ou iraniens (Ardoksho-Hariti).

Toutes les œuvres sculptées ou modelées de Hadda étaient peintes de couleurs vives, le décor plastique se trouvant continué, sur les fonds libres des surfaces, par le décor peint. Éléments d'architecture, personnages à l'antique exécutés avec des poncifs importés, croquis à main levée des artistes ont été observés sur quelques rares documents. La grotte de méditation de Tapa-é-shotor est un exemple unique de ces ensembles dont parlent les textes : longs de 9,60 mètres, ses murs sont décorés de rideaux de couleur suspendus à une guirlande végétale ; au-dessus sont représentés les dix grands saints du bouddhisme, disposés de part et d'autre d'un squelette expressif (ve-viie s. apr. J.-C.).

L'art de Hadda pourrait se situer entre la fin du iie et la fin du vie siècle après J.-C.

L'art du Kapiça

Le Kapiça, plaine fertile aux riches cultures, est situé au pied de l'Hindou-Kouch, au nord de Kaboul. Sa capitale ancienne, Begram, fut peut-être une ville bactrienne puis le séjour d'été des monarques kouchans. Quelques travaux de fouilles furent exécutés sur le site par R. Ghirshman et la DAFA de 1936 à 1946. C'est la découverte fortuite d'un trésor d'objets de luxe appartenant aux cultures indiennes, méditerranéennes et chinoises des premiers siècles de notre ère (J. Hackin et DAFA, 1939 et 1954) qui a fait la célébrité de Begram. Cette étonnante trouvaille de meubles décorés d'ivoire, de verreries alexandrines ou syriennes, de bronzes gréco-romains, de moulages en plâtre (emblema) à sujets occidentaux, de bols en laque de Chine, révolutionna l'archéologie de l'époque : la présence de ces objets en Afghanistan montre l'importance du commerce international de l'époque et l'existence de modèles étrangers près des écoles d'art de la région. L'ensemble du trésor de Begram est daté du ier siècle avant J.-C. au début du iiie siècle après J.-C. (Davidson, 1972).

Autour de la ville de Begram, des monastères bouddhiques furent construits très tôt. Deux d'entre eux méritent un commentaire pour la qualité de leur décor sculpté.

Shotorak (J. Meunié, 1936) domine la vallée du Panshir ; dans une enceinte fortifiée accrochée à la montagne, on voit encore un grand stūpa aux murs redentés, placé au centre d'une première cour qui était entourée d'un péristyle à colonnes et un second stūpa à étages dont la base est scandée de pilastres à chapiteaux d'acanthes ; murs et stūpas sont construits en blocs et en lamelles de schiste éclaté, verdâtre, provenant de la montagne voisine (appareil gandharien). Les enduits, qui recouvraient presque sûrement ces constructions, ont disparu.

Le style des reliefs est local, assez rude ; il accuse une stylisation dans l'exécution des modèles iconographiques et plastiques habituels, tant bactriens que gandhariens. Certains d'entre eux dénotent un sens certain de la monumentalité et de l'équilibre de la composition. Quelques stèles sont centrées sur un grand buddha hiératique, aux proportions délibérément raccourcies, aux détails exagérés, mais doué d'une présence massive et imposante qui fait peut-être écho à l'art de Surkh-kotal que nous connaissons à peine. Certains des reliefs représentent des architectures gandhariennes, d'autres des personnages, parmi lesquels on reconnaît nombre de donateurs en costume kouchan.

Païtava, au sud de Begram (J. Hackin, 1933), est un petit monastère qui a livré quelques beaux fragments et une stèle, d'un équilibre parfait, représentant le Buddha Sākyamuni, opérant les miracles de l'eau et du feu à Śravasti ; la figure centrale immense, son canon très court, les plis « mouillés » du manteau monastique, le visage carré sont très proches du style de Shotorak ; la perfection des menus détails, le beau poli de la pierre (schiste) sont dignes d'un grand praticien ; cette stèle était couverte de feuilles d'or.

Ces deux sites sont généralement datés des iie et iiie siècles après J.-C. ; une révision de l'iconographie et de certains détails stylistiques changera peut-être cette datation.

L'art aux environs de Kaboul

La ville de Kaboul, capitale actuelle de l'Afghanistan, a un passé assez flou ; la découverte d'un trésor de monnaies achéménides et grecques, au Chaman-i-Hauzuri (S. D. Schlumberger, 1953), prouve que son existence est plus ancienne qu'on ne l'avait supposé. Les constructions modernes ont gommé beaucoup de vestiges anciens, sauf en deux endroits où l'on a exhumé les restes de monuments bouddhiques.

Au Tepe-Maranjan, on a découvert en 1933 une petite forteresse et des bâtiments bouddhiques voisins (J. Carl et J. Hackin, 1959 ; G. Fussman et M. Le Berre, 1976) ; depuis 1981 (Z. Haidari), une nouvelle investigation a mis au jour deux autres monastères et des stūpas. Les bâtiments sont construits en briques de terre séchée et dateraient des ive et ve siècles après J.-C.

Un bodhisattva et des donateurs aux traits expressifs en argile séchée et peinte sont plus tardifs (vie-viie s.) et évoquent l'art du Fondukistan et celui de la période correspondante de Tapa-sardar (Ghazni).

Au Tepe-khazana, près de l'hôpital de Kaboul, on a trouvé quelques charmantes petites têtes en argile datant de la même époque (N. Dupree, 1974).

Aux environs de Kaboul, l'occupation bouddhique intense, entre les iiie et viie siècles, a laissé de nombreux monuments :

– Des colonnes de propagande dont la plus connue, encore en bon état, est un fût cylindrique d'une vingtaine de mètres de haut, le Minar-i-chakri ; il indiquait la route du Sud, dans la montagne, vers le Logar et Gardez ; surmonté d'une roue (śakra) aujourd'hui disparue, il évoque les colonnes d'Aśoka le Maurya (Dorneich, 1968).

– Des stūpas monumentaux et de petits bâtiments monastiques à Yakhdarra (Mizuno, 1971), Shiwaki (Lézine, 1962) et Guldara (G. Fussman et M. Le Berre, 1976) sont très semblables à ceux qu'on voit au Swāt et au Gandhāra, tout comme ceux de Bimaran et de Darunta, près de Jellalabad, ou de Topdarra, près de Charikar. Ce sont des monuments importants, tant par leur masse (certains atteignent 40 m de diamètre) que par leur style et par une tendance à élever les étages et à les multiplier, à simplifier le décor qui se résume à un seul rang d'arcades (plein cintre et trapèze alternés) dont les écoinçons sont garnis de grands oiseaux aux ailes éployées. Le matériau est le schiste employé en moellons et lamelles éclatées ; les enduits, sans doute peints en blanc, ont disparu. Ces stūpas sont pour la plupart datés des ive et ve siècles après J.-C.

– À l'ouest de Kaboul, vers Charikar, le site de Saraï-khwaja (N. Dupree, 1974) a récemment livré deux belles stèles en schiste, dans le style de Shotorak, représentant des buddhas opérant le miracle de l'eau et du feu à Śravasti ; ils sont grandeur nature, ce qui est très rare pour des statues de schiste.

– Au nord de Kaboul, deux sites, réputés hindouistes, attestent la présence de religieux indiens et de temples consacrés à des divinités indiennes en Afghanistan, à période tardive. Khair-Khāna (J. Hackin et J. Carl, 1936) est un temple à trois cellas (construction en schiste éclaté), levé vers le viie siècle sur un bâtiment plus ancien en briques d'argile séchée. Les cellas contenaient divers fragments de statues, dont un ex-voto du dieu Surya, assis sur un char traîné par quatre chevaux (0,42 m de hauteur). Une autre Surya a été découvert fortuitement en 1980 (P. Bernard et F. Grenet, 1981) ; c'est une très belle œuvre en marbre peint et doré (1,40 m de hauteur totale), dont le style s'apparente aux œuvres post-gupta de l'Inde, mais qui dénote aussi dans les détails du costume et des parures une influence de l'art sassanide tardif (vers 700 apr. J.-C.).

Tapa skandar, à une quinzaine de kilomètres au nord du site précédent (Kuwayama, 1976), est un ensemble de petits sanctuaires et de bâtiments d'habitation en cours de fouilles de la même époque que Khair-Khāna. On y a trouvé un curieux groupe en marbre représentant Umā-Mahesvara.

L'art préislamique aux environs de Ghazni

Le grand monastère de Tapa-sardar (M. Taddei, 1968 ; M. Taddei et G. Verardi, 1978) est presque le seul représentant de l'art préislamique, dans les environs de Ghazni. Situé sur une colline au sud-est de la ville, c'est un très vaste établissement qui n'a pas encore été totalement fouillé. Il possède le plus haut stūpa d'Afghanistan, de nombreuses chapelles et de curieux stūpas votifs construits sur plan étoilé.

Le matériau est l'argile séchée et peinte, pour la construction des murs, comme pour l'exécution des modelages décoratifs et des images de culte.

Le décor où se mêlent les arcades trilobées, les arcs indiens, les frises végétales ou animales, les rinceaux et les perlages, est très proche de l'art de Bāmiyān.

Certaines figures sont encore hellénisantes, proches des reliefs de terre de Hadda (ive s. apr.J.-C.). La plupart sont plus tardives et évoquent l'art de Fondukistan et celui de certains sites du Turkestan soviétique (Adjina-tepe et Kuva). Citons quelques œuvres exceptionnelles : un buddha paré, de 3,40 mètres de hauteur, un buddha en parinirvana de 15 mètres de longueur et une extraordinaire représentation de la déesse hindouiste Durga, en train de tuer l'asura Mahishā représenté sous la forme d'un buffle ; ce groupe, bien connu dans l'iconographie indienne, à même époque, et retrouvé aussi en d'autres lieux d'Afghanistan (Chiga-saraï ; J. Van Lohuizen De Leeuw, 1959), témoigne des nouveaux courants religieux au temps des Turki-shahi de Kaboul, aux viie et viiie siècles. La tête de Durga, monumentale, face ronde et grasse, nez busqué, yeux exophtalmiques, lèvres épaisses et parures luxuriantes, est une des plus belles œuvres découvertes sur la terre afghane.

L'art de Bāmiyān

Le Karakoram, les Pamirs, l'Hindou-kouch formaient une barrière difficile à franchir pour ceux qui allaient et venaient de l'Inde à la Chine ; les récits des pèlerins chinois dramatisent ces voyages ; on les comprend mieux en empruntant la voie la plus occidentale qui de Charikar conduit à Bāmiyān par la vallée du Ghorband.

En route, à Siah-gird, on passe non loin du monastère de Fondukistan (J. Hackin, 1959). Caché dans la montagne vers le sud, c'est un petit établissement construit en briques et en blocs de terre séchée ; la cour centrale couverte, peut-être en berceau, contient un stūpa ruiné ; aux quatre murs de cette cour s'ouvrent des niches abritant des statues d'argile modelée et peinte ; le décor peint se continuant par de simples aplats sur les retombées des voûtes et les espaces entre les niches.

Le style de Fondukistan associe la gravité bouddhique à l'élégance et au charme de l'Inde post-gupta, comme on a pu déjà le voir à Tapa-sardar ; des formes élancées, des tailles fines, des membres déliés et gracieux, des visages pleins de douceur caractérisent ces modelages fragiles ; une mode un peu baroque, qui n'a plus rien de gandharien, les habille et les pare : coiffures de boucles et de fleurs, colliers de perles, bijoux fantastiques et bractées. On notera encore le camail à pointes d'un buddha, la veste croisée en tissu brodé de grands médaillons sassanides du donateur, la robe transparente de son épouse indienne. Cet art tardif est daté maintenant de la fin du viie siècle.

Le col de Shibar (3 285 m) franchi, on arrive dans la vallée de Bāmiyān. Les moines bouddhiques s'installèrent peut-être très tôt (iiie-ive s.) dans cet endroit bien protégé et fertile où s'élevait une ville commerçante, gouvernée par un « roi » favorable au bouddhisme. Ils creusèrent dans la haute falaise qui domine le site d'innombrables cavernes pour y installer des cellules, des salles de réunions et des sanctuaires, comme ils le faisaient en Inde depuis bien longtemps. Sur la roche, un poudingue friable, ils étendirent des enduits successifs, d'argile mêlée de paille hachée, puis d'argile pure, puis parfois d'un léger stuc. Sur les murs, ainsi préparés, fleurirent de merveilleux décors, modelés et surtout peints de couleurs naturelles, noir du foyer domestique, terres d'ocre et de sienne, rouge de l'oxyde de fer, vert de la malachite, bleu du lapis-lazuli.

L'architecture de Bāmiyān, libérée des contraintes de la construction, n'a cependant pas profité des facilités offertes pour restituer les plans et les profils grandioses des espaces intérieurs de l'Inde ancienne (Karli, Ajanta) ; la fragilité de la roche en est peut-être la cause. Les plans sont régis par le besoin d'air et de lumière, et ne semblent pas avoir été conçus d'avance, mais au hasard des besoins grandissants des petites communautés ; à toutes les hauteurs, et jusqu'au sommet, à quelque 90 mètres d'altitude, les cavernes sont creusées en enfilade et suivent l'axe est-ouest de la façade de la falaise ; chacune ouvre sur l'extérieur ; des galeries et des escaliers de bois devaient permettre les communications entre elles ; il existe aussi des escaliers intérieurs taillés dans la pierre. Les monastères sont groupés autour des niches creusées profondément et abritant les immenses statues (détruites en 2001) qui faisaient la gloire de Bāmiyān.

Les artistes de Bāmiyān furent à la fois modeleurs et peintres. Les modeleurs restituent, en argile, l'architecture intérieure absente : les coupoles sur trompes, les plafonds de charpente en lanterne, les plafonds à caissons, les pilastres ; ils composent sur les parois des architectures idéales pour servir de cadre aux icônes : niches, arcs indiens, arcatures trilobées, frontons coupés, et ils décorent tous ces éléments de rinceaux, de guirlandes, de frises d'oies sauvages (hamsa), de vases d'abondance et de rubans flottants.

Les peintres intègrent les espaces modelés et les espaces plats en de vastes compositions rayonnantes, en de longues frises rythmées qui couvrent toutes les surfaces intérieures.

Les spécialistes sont sans doute intervenus pour exécuter les grandes statues (55 m, 38 m, 14 m, 12 m…), épannelées dans la roche vive, puis recouvertes d'enduits successifs, jusqu'à atteindre la forme idéale recherchée. Elles ont ensuite été incluses dans une architecture peinte en trompe l'œil, dans laquelle s'intègrent une grande quantité de personnages et un fourmillement de détails, en un vaste décor couvrant.

Le style des décors de Bāmiyān et des sites avoisinants (Kakrak, J. Hackin, 1932 ; Foladi, B. Dagens, 1964) est un composé local des diverses influences reçues par les artistes qui y travaillèrent du ive au viie s. après J.-C. Quelques traces lointaines de l'hellénisme bactrien sont transformées par le style de la Perse sassanide, très proche ; le gigantisme du buddha de Shotorak était peut-être réclamé par certaines sectes indiennes nouvelles, il est illustré à Ghazni, Bāmiyān et Adjina-tepe, comme en Inde à Ajantā (caverne 26) ; les formes nouvelles venues de l'Inde des Gupta et des post-Gupta, comme nous l'avons vu, se retrouvent à Ghazni et à Fondukistan.

L'iconographie tardive, simplifiée, différente, annonce celle de l'Asie centrale chinoise. Certains décors sont déjà des mandalas ; certaines cavernes sont déjà décorées de « mille » buddhas.

À la voûte de la niche du Buddha de 38 mètres (détruit, comme le Buddha de 55 m, en 2001), une frise de personnages bouddhiques (buddhas parés) et de personnages laïques (rois et reines de Bāmiyān) est le fruit d'une restauration qui eut lieu vers la fin du viie siècle, si l'on se fie aux coiffures et aux costumes des seigneurs représentés (Z. Tarzi, 1978).

Les peintres de Bāmiyān ont eu sans doute une renommée mondiale : les pèlerins chinois évoquent les grandes statues peintes et dorées, qu'ils imaginaient faites de métal ! Dans certaines vallées de l'Hindou-kouch, dans certaines villes de la Bactriane afghane, des décors peints ont été retrouvés. À Dukhtar-i-nushirwan (A. Godard et J. Hackin, 1928), un « abri sous roche » est décoré, à la manière sassanide, d'une composition centrée autour d'un souverain assis en majesté (viie s. apr. J.-C. ?). À Dilbarjin (I. T. Kruglikova, 1971, 1974, 1977...), la ville contenait de véritables ensembles religieux et laïques, couverts de fresques ; des divinités indiennes et locales sont reconnaissables à leurs attributs (Śiva et Parvati, la Grande Déesse de Bactriane) ; sur certaines frises des personnages sont vêtus de tuniques croisées en beau tissu sassanide, décoré de médaillons emperlés ; d'autres frises de porteurs d'offrandes agenouillés évoquent le monde des Turcs occidentaux et des Sogdiens, dans le style de Balalyk-tepe.

À travers les époques et les sites que nous avons traversés, quelques constantes se dégagent, qui placent l'art de l'Afghanistan préislamique dans les cultures de l'Asie moyenne, tandis que les influences que nous avons continuellement notées se fondent harmonieusement dans l'ensemble, qui forme désormais un tout à peu près cohérent. Ces constantes sont l'abandon, très tôt, de la statue libre hellénistique pour le haut-relief hellénisant ou parthe et le bas-relief, qui est peut-être un apport indien ou peut-être issu de l'art des monnayeurs. Elles sont l'emploi généralisé de l'argile crue et du stuc, comme moyen d'expression plastique, l'emploi généralisé de la peinture décorative, recouvrant le modelage et simulant souvent l'architecture par des effets de trompe l'œil.

Enfin, on remarque l'utilisation continue des techniques élaborées au Néolithique, céramique, bronze, parure d'or et de pierres semi-précieuses, dont l'artisanat des bazars assure, encore maintenant, la pérennité.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel BALLAND : agrégé de géographie, maître de conférences à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Gilles DORRONSORO : professeur de science politique, université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Mir Mohammad Sediq FARHANG : réfugié afghan, ancien membre du Parlement

- Pierre GENTELLE : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Sayed Qassem RESHTIA : diplomate, historien, journaliste

- Olivier ROY : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Francine TISSOT : chargée de mission des Musées nationaux, musée Guimet

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AÏ KHANOUM

- Écrit par Paul BERNARD

- 1 299 mots

Aï Khanoum (Tépé) est le nom local (« butte de Dame Lune ») du site d'une grande ville coloniale grecque dans l'Afghanistan du Nord, que fouille la Délégation archéologique française en Afghanistan (P. Bernard, C.R. Adadémie inscriptions et belles-lettres, 1966, pp. 127-133...

-

AÏMAG, ethnie

- Écrit par Jean-Luc BLANC

- 937 mots

Parmi les peuples d'Afghānistān, les Aïmag (ou Aïmaq) sont les moins connus. En l'absence de tout recensement, on évalue leur nombre à plus de 480 000 (et plus de 170 000 en Iran). Habituellement, on les désigne sous le terme de Char Aïmag ou Quatre-Tribus, lesquelles sont les Djamshidi, les Firouz-Kohi,...

-

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - L'Allemagne unie

- Écrit par Étienne DUBSLAFF , Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 9 695 mots

- 4 médias

...immédiatement son allié américain de sa « solidarité illimitée ». Son gouvernement engage des forces spéciales de la Bundeswehr (KommandoSpezialkräfte) en Afghanistan, dans l'opération Enduring Freedom (Liberté immuable) de lutte contre le terrorisme international, puis dans la Force internationale... -

AL-QAIDA

- Écrit par Jean-Pierre FILIU

- 1 088 mots

...terre sainte d'Arabie, ce qui permet d'habiller le projet révolutionnaire antisaoudien dans une rhétorique hostile aux États-Unis. C'est aussi depuis l' Afghanistan que Ben Laden et al-Zawhiri établissent en février 1998 le « Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés ». Ils... - Afficher les 62 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- STŪPA

- PIERRE, sculpture

- SÉCHERESSE

- MIGRANTS

- GROUPE, sculpture

- MONUMENTALE SCULPTURE

- ASIE CENTRALE, peinture

- ASIE CENTRALE, sculpture

- ASIE CENTRALE, architecture

- BRONZE, sculpture

- SÉGRÉGATION

- GANDHARA ART DU

- KUSANA ou KOUCHAN ART

- OR ORFÈVRERIE D'

- BOUDDHIQUE ART

- HEKMATYAR GULBUDDIN (1947- )

- ISLAMISME

- TARAKI NOUR MOHAMMED (1917-1979)

- DOSTOM RASHID (1955- )

- FRISE

- PERSAN, langue

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- SCULPTURE DÉCORATIVE

- FONDAMENTALISME MUSULMAN

- MILICE

- SAKA

- ATTENTAT

- LAPIS-LAZULI

- HELLÉNISTIQUE ART

- BRIQUE, architecture

- STÈLE

- TURCO-MONGOLES TRIBUS

- GENGIS-KHAN TEMÜDJIN, grand-khan des Mongols (1155 ou 1167-1227)

- KIRGHIZES

- GENGISKHANIDES LES

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- SOMPTUAIRES ARTS

- CLIMATS ARIDES

- KANIṢKA, roi du Kusana (144 env.-env. 152)

- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- PASTORALE CIVILISATION

- GUERRE CIVILE

- OMAR MOHAMED

- MARBRE, sculpture

- GHŪRIDES LES (XIIe s.)

- INDO-SCYTHE ROYAUME (Ier s. av. J.-C.-env. IVe s.)

- CHANDRAGUPTA, roi de l'Inde (313-289 av. J.-C.)

- NĀDIR SHĀH (1880-1933) roi de l'Afghanistan (1929-1933)

- HINDOU-KOUCH

- STEPPE

- COMMERCE, histoire

- CULTURE IRRIGUÉE

- AMANULLAH (1892-1960) roi d'Afghanistan (1919-1929)

- ANGLO-AFGHANES GUERRES (1838-1839, 1878 et 1919)

- MOULAGE

- MUNDIGAK SITE PRÉHISTORIQUE DE

- SHOTORAK MONASTÈRE DE

- SÉDENTARISATION

- FEMME

- ORIENT HELLÉNISTIQUE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- TEMPLE, Asie centrale

- OXUS

- TERRE, architecture

- TRANSOXIANE

- MODELAGE

- BRONZE ART DU

- CELLA

- PERSE, histoire : Antiquité

- PERSE, histoire : de 651 à 1501

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- AIDE ÉCONOMIQUE

- GUERRE ÉCONOMIE DE

- RÉPRESSION

- PARCHAM, parti afghan

- ABDUL RAHMAN (1844-1901) souverain d'Afghanistan (1880-1901)

- HABIBULLAH (1872-1919) souverain d'Afghanistan (1901-1919)

- ASHRAF (mort en 1730) shāh de Perse (1725-1730)

- MAHMOUD (mort en 1725), shāh d'Iran (1722-1725)

- MIR WAÏS ou WAYS (1675-1715)

- TIMŪR SHĀH ou TIMOUR SHAH (1746-1793) roi d'Afghanistan (1773-1793)

- KART DYNASTIE DE HERĀT (1245-1389)

- DURANI ou DURRANI DYNASTIE DES

- EUTHYDÈME, roi de Bactriane (225-190 av. J.-C.)

- ASIE CENTRALE ART DE L'

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- TALIBANS

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- EXODE RURAL

- PAVOT

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- KHALQ, parti afghan

- VILLE, urbanisme et architecture

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME INDIEN

- GHILZAI, tribu afghane

- YA‘KŪB BEN LAYTH AL-ṢAFFĀR (IXe s.)

- URSS, vie politique et économique

- MILITAIRE ARCHITECTURE

- AHMAD SHAH (1722?- 1773) roi de l'Afghanistan (1747-1773)

- SHUDJA SHAH (1780-1842) souverain d'Afghanistan (1803-1809 et 1839-1842)

- SHIR ALI KHĀN (1825-1879) roi de l'Afghanistan (1863-1879)

- TILLA-TEPE ou TILIA-TEPE TOMBES DE

- SURKH-KOTAL SITE ARCHÉOLOGIQUE DE

- TAPA-É-SHOTOR MONASTÈRE DE

- KAPIÇA ART DU

- PAÏTAVA MONASTÈRE DE

- KHAIR-KHĀNA SITE DE

- TAPA-SARDAR MONASTÈRE DE

- CONFLIT ARMÉ

- GROTTES BOUDDHIQUES

- DURGĀ, divinité hindoue

- TRAFIC DE DROGUE

- IRANIENNES LANGUES

- CORRUPTION

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- SHARĪ‘A ou ŠARIA ou CHARIA

- ARGILE, sculpture

- TERRE CUITE, sculpture

- ABDULLAH ABDULLAH (1960- )

- UNAMA (Mission d'observation des Nations unies en Afghanistan)

- GHANI ASHRAF (1949- )