AFRIQUE (Histoire) Les décolonisations

Article modifié le

Alors que s'achève la décolonisation en Asie à la fin des années 1940, le mouvement se déplace en Afrique, tout spécialement au Maghreb, en pleine ébullition. Il existe pourtant déjà un pays d'Afrique du Nord qui a obtenu son indépendance : la Libye. C'est un précédent et un exemple. À leur tour, les nationalistes du Maroc, de Tunisie et d'Algérie s'efforceront d'utiliser le levier international, mais, si l'indépendance du Maroc et de la Tunisie lui doit effectivement beaucoup, c'est avant tout à leur combat intérieur que les nationalistes algériens durent l'indépendance de leur pays.

L'Afrique du Nord

Le sort des colonies italiennes et la naissance de la Libye

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les anciennes colonies italiennes, Érythrée, Somalie, restaient sous administration provisoire britannique. La question de leur avenir fut une des premières questions abordées par l'O.N.U. La solution de la tutelle internationale était logique mais se heurtait à toutes sortes de difficultés.

En Érythrée et en Somalie italienne, le problème était, à l'origine, régional. Grosso modo, il opposait aux ambitions de l' Éthiopie ressuscitée les aspirations de fractions ethniques locales. En Somalie italienne, les jeunes nationalistes « modernistes » se réclamaient d'une « Grande Somalie ». En Libye, la rivalité de l'Ouest et de l'Est compliqua le problème, au départ. Les dirigeants britanniques estimaient que la sécurité de la Cyrénaïque, province orientale de la Libye, constituait une zone stratégique. Les Français prétendaient participer à la tutelle, à cause du voisinage de la Tunisie. Les États-Unis, entrés dans les affaires d'Afrique du Nord depuis la guerre, étaient animés par une double volonté de ne pas paraître soutenir les anciennes puissances coloniales auprès des Arabes et de ne pas ouvrir de nouveaux champs d'influence à l'Union soviétique. Or Staline entendait mettre à profit les circonstances pour assurer la présence de l'U.R.S.S. au sud de la Méditerranée et revendiquait aussi une participation à la tutelle.

Le nationalisme s'était forgé dans la résistance de la Sanūsiyya à la conquête italienne. Cette confrérie avait aussi symbolisé une tentative de création d'un État arabe et musulman ; mais elle était inégalement implantée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques avaient encouragé l'unification des deux provinces du Nord en un émirat sanūsī sous la direction du sayid Muḥammad Idrīs, chef légitime de la confrérie. Les divisions demeuraient entre factions ; toutes, cependant, voulaient l'indépendance, encouragées de l'extérieur par la Ligue arabe.

Devant ces situations complexes, plusieurs hypothèses étaient envisageables : des trusteeships collectifs ou individuels, avec ou sans une Italie réhabilitée après le fascisme, des partitions, une évolution vers le self-government. Les quatre Grands, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Union soviétique, ne purent se mettre d'accord sur un projet, ni à l'O.N.U. ni à l'occasion des négociations de paix avec l'Italie. En mai 1948, l'O.N.U. délégua une commission d'enquête pour connaître les vœux des populations sur leur avenir. En réalité, dès septembre 1948, les Quatre constatèrent leurs désaccords sur la Libye et sur l'Érythrée. Des manœuvres byzantines se poursuivirent pendant trois ans.

La commission de l'O.N.U. avait trouvé des populations profondément divisées en Èrythrée et n'avait pas indiqué de choix. En 1949, les Nations unies se prononcèrent alors pour la voie moyenne d'une « unité » autonome fédérée à l'Éthiopie, laissée sous administration britannique, et un commissaire de l'O.N.U. fut envisagé pendant une durée transitoire de deux ans. Le 15 septembre 1952, l'Érythrée fut incorporée comme État fédéral à l'Empire, et, en 1962, elle devint partie intégrante de celui-ci. Une opposition antiéthiopienne regroupant des chrétiens et des musulmans s'organisa alors au Caire, en un Front de libération de l'Érythrée, prêt à passer à l'action.

En Somalie, les Britanniques cherchèrent en vain un accommodement avec Hailé Sélassié ; ils renoncèrent à soutenir l'idée d'une « Somalie unie », et, quand il devint évident que le danger communiste était écarté en Italie, ils soutinrent avec les États-Unis et la France l'attribution d'une tutelle limitée à dix ans à l'Italie sur son ancienne colonie. L'Éthiopie protesta au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes... et fit occuper l'est de l' Ogaden ; mais l'Italie sut assurer dix ans de calme aux Somaliens, à qui elle transféra le pouvoir en juin 1960. Ceux-ci n'avaient pourtant pas renoncé à l'idée d'une Grande Somalie. Elle commençait par une union avec le Somaliland, dont les Britanniques préparèrent dans une certaine hâte l'émancipation à la fin des années 1950. Elle fut accélérée par les démonstrations de masse qui suivirent l'abandon de terres de réserves dans l'Ogaden à l'Éthiopie. Ces hautes terres, indispensables à l'économie somalienne, redevinrent un enjeu majeur entre Éthiopiens et Somaliens. Cinq jours après l'indépendance du Somaliland, quand la Somalie italienne devint elle-même indépendante, l'union des deux territoires fut prononcée. Il s'agissait d'une souveraineté qui portait en germe l'un des plus violents conflits postcoloniaux.

En Libye, les quatre Grands ne proposèrent aucune solution. Mais la priorité des Occidentaux regroupés dans l'alliance atlantique était d'écarter l'Union soviétique de la Méditerranée et de confier les rênes de la Libye à un pouvoir arabe stable et ami. Les Britanniques n'étaient guère convaincus par la capacité d'Idrīs à unir tout le pays derrière lui. Un plan anglo-italien, connu sous le nom de compromis Bevin-Sforza, échoua aux Nations unies, mais provoqua en mai 1949 des manifestations de masse à Tripoli qui trouvèrent un écho dans tout le monde arabe, aux États-Unis et à l'O.N.U. Bevin choisit alors de suivre les États-Unis, partisans d'une indépendance de la Libye tout entière, quitte à mécontenter les Français. Le 21 novembre 1949, une résolution fut votée par quarante-huit voix contre une et cinq abstentions (dont la France et l'U.R.S.S.) en faveur de l'accession à l'indépendance et de la réalisation de l'unité de la Libye dans un délai d'un an. L'Assemblée constituante, installée, fit d'Idrīs le souverain du royaume fédéral de Libye, le 2 décembre 1950, et ce dernier proclama l'indépendance le 24 décembre 1951. Le nouvel État, devenu royaume arabo-islamique de la Jamahiriya, devait être admis à l'O.N.U. en décembre 1955.

Le Maroc et la Tunisie

Au moment où la Libye accédait à l'indépendance et allait grossir les rangs du groupe afro-asiatique à l'O.N.U., les questions marocaine et tunisienne faisaient irruption sur cette même scène dans des conditions infiniment plus dramatiques. Les positions de départ avaient été clairement affirmées à travers les manifestes de l' Istiqlāl en 1943, puis celui, en août 1946, du Front national tunisien, rassemblant les « néo- » et les « archéo- » du Destour. Les nationalistes pensèrent réaliser leurs objectifs par l'internationalisation. L'objectif immédiat était au moins d'obliger la France à des négociations. L'établissement de l'O.N.U., les intentions anticoloniales prêtées aux États-Unis, la confiance dans la France nouvelle, qui sortait de l'épreuve, et la formation de la Ligue arabe avaient nourri des espérances d'évolution rapide. C'est d'abord de ce côté que Bourguiba avait cru obtenir le principal appui, en rejoignant clandestinement Le Caire, dès mars-avril 1945. C'est du même côté que, après deux années d'expectative, le sultan Moḥammed se tourna en avril 1947, par son retentissant discours de Tanger. C'est aussi dans le même but que d'autres Maghrébins, Marocains, Tunisiens et Algériens du Parti du peuple algérien ( P.P.A.), gagnèrent Le Caire, où ils furent rejoints en 1947 par deux grandes figures, Allal el-Fassi et le vieux combattant du RifAbd el-Krim, puis par Salah ben Youssef. Au début de 1947, l'atmosphère était à l'euphorie. Mais les nationalistes maghrébins furent vite déçus. Les pays arabes étaient trop divisés et trop faibles pour apporter autre chose que des déclarations de sympathie. De plus, les nationalistes « de l'extérieur » souffraient d'un évident manque de crédibilité. Néanmoins, c'est surtout auprès des États-Unis que les nationalistes espéraient trouver audience et appui, afin d'obtenir le débat tant souhaité sur l'Afrique du Nord à l'O.N.U. Ils multiplièrent démarches et voyages ; des bureaux de propagande et un Office arabe auprès des Nations unies furent ouverts. Mais les États-Unis, alors préoccupés par les priorités européennes, n'étaient pas favorables à une action qui affaiblirait la France, partenaire de l'alliance atlantique en cours d'élaboration.

À partir de 1950, la situation évolua rapidement en Tunisie comme au Maroc. La fameuse déclaration de Robert Schuman, qui avait évoqué à Thionville, le 13 juin 1950, la possibilité d'une voie vers l'indépendance pour la Tunisie, avait paru amorcer des réformes constitutionnelles, et le Néo-Destour avait accepté de collaborer à un cabinet de dialogue formé par Mohammed Chenik, un ancien collaborateur de Moncef Bey. Pourtant, dès la fin de 1950 pour le Maroc, au cours de l'année 1951 pour la Tunisie, on était dans l'impasse. Plus encore, au début de 1951, le général Juin, qui occupait les fonctions de résident général depuis 1947, entama une politique de force, avec l'appui des grands « féodaux » du Sud, contre le sultan et l'Istiqlāl, taxés de complicités et d'intelligences avec l'extérieur. En ce qui concerne la Tunisie, les négociations de janvier et d'octobre 1951 butaient sur des obstacles tout aussi insurmontables. La France mettait toujours en avant le préalable de la reconnaissance des traités de protectorat, des garanties pour les colons (les « prépondérants ») et des liens privilégiés, voire l'appartenance à l'Union française. On paraissait accepter l'épreuve de force ; l'arrivée, en janvier 1952, à Tunis du nouveau résident Jean de Hautecloque sur un croiseur fit figure de véritable provocation.

À ce moment, la violence avait éclaté dans les deux résidences, et les crises entrèrent dans une seconde phase d'internationalisation. L'indépendance de la Libye en 1951 accéléra la mobilisation des États arabes. Ils chargèrent l'Égypte de déposer, le 4 octobre, une demande d'inscription de la question du Maroc à l'ordre du jour de la VIe session de l'assemblée des Nations unies, en novembre. Le débat s'étira sur plus d'un mois et aboutit à un ajournement, voté par vingt-huit voix contre vingt-trois et sept abstentions. Le « bloc » anticolonialiste se scinda à cette occasion, la majorité des pays latino-américains ayant choisi de composer. L'année suivante, l'épreuve de force éclata en Tunisie ; elle détermina une autre offensive onusienne. Cependant, en décembre 1952, la proposition arabo-asiatique de créer une commission des bons offices, donc établissant implicitement la compétence de l'O.N.U., fut rejetée. L'attitude des États-Unis fut déterminante. La France multiplia ses efforts, finalement fructueux, auprès des Américains et des Britanniques pour éviter des condamnations à l'O.N.U. L'administration américaine et l'opinion informée aux États-Unis étaient inquiètes de l'évolution de la situation au Maghreb. Des contacts officieux et officiels existaient avec les nationalistes. Les États-Unis acceptaient de soutenir les réformes de la France en vue d'une autonomie interne des protectorats ; mais, dans le contexte du développement de l'anticolonialisme, il leur était aussi impossible de négliger indéfiniment les adversaires de la France. En 1953, la relative inefficacité du levier extérieur laissait cependant les nationalistes et la France face à face dans un rapport de forces incertain. L'insurrection algérienne allait donner rapidement une nouvelle dimension à la revendication d'indépendance dans les deux protectorats. La Tunisie était la première concernée. Il est certain que l'évolution fut précipitée par la politique volontariste de Pierre Mendès France, arrivé au pouvoir en juin 1954, dans le contexte dramatique de la défaite française de Diên Biên Phu. Après novembre 1954, le risque de contagion de la violence armée en Afrique du Nord augmenta, car il existait déjà en Tunisie des groupes de moudjahidines, ou fellaghas, qui opéraient à partir de camps d'entraînement en Tripolitaine. Tandis que les militaires et le résident général en tiraient la conclusion qu'il fallait maintenir des forces importantes, pour Mendès France, au contraire, il fallait négocier avec les modérés du Néo-Destour, afin de s'assurer une Tunisie neutre, sinon amie, dans le conflit qui s'ouvrait sur son flanc ouest. La négociation entamée par le gouvernement Mendès France, poursuivie par celui d'Edgar Faure, aboutira sous le gouvernement Guy Mollet à la reconnaissance de l'indépendance de la Tunisie, le 20 mars 1956.

Le processus, quoique plus long et plus laborieux, s'inspira des mêmes considérations pour le Maroc, où le terrorisme et le contre-terrorisme se déchaînèrent dès la fin de 1953. Comme en Tunisie, la politique de force conduisit à une impasse. De plus, la France craignait toute une série de complications extérieures : avec l'Espagne, qui couvrait les activités des réfugiés nationalistes et de l'Armée de libération marocaine (A.L.M.) dans sa zone ; avec l'Algérie, où les fellaghas entretenaient des relations avec l'A.L.M. au Maroc espagnol ; avec l'O.N.U., enfin, où devait s'ouvrir un débat sur l'Algérie à la fin de 1955 et où il était donc indispensable de s'assurer la sympathie américaine. Pour les gouvernants français à partir de 1954, il fallait donc liquider l'affaire marocaine et reconnaître au Maroc la seule autorité légitime capable d'enrayer les risques de djihad général au Maghreb : le sultan Sidi Mohammed. C'est dans ces conditions que s'effectua le retour triomphal du sultan au Maroc et la reconnaissance de l'indépendance du pays, comme celle de la Tunisie, en mars 1956.

Au cours de ces deux dernières années, la guerre d'Algérie qui commençait a donc pesé de façon décisive sur le mouvement vers l'indépendance totale des deux protectorats et l'abolition des traités de 1881 et de 1912. Les nationalistes avaient continué de recevoir des appuis réels dans le monde arabe ; à l'O.N.U., la France restait sur la défensive ; enfin, les Américains ne cachaient guère leur impatience. Toutefois, le grand coup d'accélérateur fut donné par les Algériens, qui devaient naturellement en attendre la contrepartie. L'ambiguïté présidait donc, dès le départ, aux relations des deux nouveaux États, tant avec les Français qu'avec les Algériens, pendant l'insurrection en Algérie.

L'Algérie

Ce qui fut dénommé d'abord les « événements » d'Algérie, car on ne voulait pas leur reconnaître le caractère d'une guerre, avait commencé, le 1er novembre 1954, par une série d'attentats qui n'avaient effectivement pas l'envergure d'un véritable soulèvement populaire. Ils n'étaient pourtant ni négligeables ni imprévisibles. La révolte avait déjà grondé en 1945 à Sétif et à Constantine, et, si elle avait été réduite par une féroce répression militaire et civile, celle-ci n'avait pas étouffé le désir de révolte. Du sein du Mouvement national algérien d'Ahmed Messali Hadj était sortie une « organisation secrète » qui préparait l'insurrection et devait donner naissance au Front de libération nationale ( F.L.N.). Le sabotage du statut de l'Algérie en 1947, des élections ouvertement truquées éloignèrent encore les « modérés », déjà déçus par l'échec des espoirs d'intégration de l'avant-guerre et de la guerre. Les arrestations massives d'« agitateurs » et de « terroristes » mais aussi de nombre de modérés dans les jours qui suivirent la Toussaint de 1954 privèrent la France d'intermédiaires.

Pendant plusieurs mois, pourtant, les choses restèrent indécises, et ce n'est qu'avec les massacres du 20 août 1955 qu'elles prirent une tournure irréversible. Devant l'extension des troubles, le gouvernement français obtint en 1956 du Parlement l'autorisation d'envoyer le contingent en Algérie. Les « événements » devenaient une guerre. Une guerre où tous les coups étaient permis ; au terrorisme, l'armée répondait par l'encadrement des populations et la torture ; au début de 1957, la « bataille d'Alger » illustra cette perversion d'une répression qui engendra une crise au sein de l'armée et de la nation. De plus, les initiatives du commandement provoquèrent l'isolement de la France : en octobre 1956, l'arraisonnement de l'avion des chefs du F.L.N., puis l'expédition de Suez, qui dans l'esprit du commandement devait aussi permettre de casser la direction du F.L.N. au Caire, enfin, le 8 février 1958, le bombardement du village tunisien de Sakiet Sidi Youcef.

Pour se défendre, les dirigeants français accusèrent les pays arabes, la Tunisie surtout, de complicité et le F.L.N. d'être un instrument du communisme international. Certes, le soutien des Partis communistes français et algérien fut réel et important, mais il ne traduisit jamais un accord sur les objectifs étatiques du mouvement national. Les relations du F.L.N. avec les pays de l'Est, spécifiquement l'Union soviétique, ont été également importantes. Mais elles ne se précisèrent qu'après 1956. Durant les deux dernières années de la guerre, dans le contexte de la reprise de la guerre froide, il s'agit d'un appui matériel (armes, prêts, dons, etc.) et diplomatique ; en 1960, l'U.R.S.S. et ses satellites devaient reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne ( G.P.R.A.) après la Chine et les États communistes d'Asie. En fait, le F.L.N. se voulait résolument neutraliste et se présenta très tôt en champion du Tiers Monde.

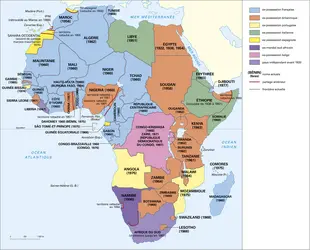

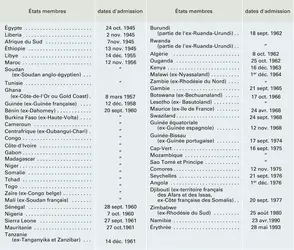

Mais, dans l'immédiat, les nationalistes algériens cherchèrent à jouer l'opinion internationale contre la France, à l'O.N.U. spécialement. Celle-ci fournissait le cadre d'une internationalisation possible qui pouvait mettre la France en position défensive face à l'opinion internationale. Le F.L.N. puis le G.P.R.A. l'utilisèrent avec un succès certain. Dès septembre 1955, ils obtinrent l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Après Suez, la France dut lutter pied à pied pour empêcher sa condamnation. En décembre 1957, la résolution votée était encore modérée ; mais, après l'affaire de Sakhiet Sidi Youssef, devenue objet de l'opprobre de la majorité des pays, la France décida d'adopter la tactique de la chaise vide, ce qui ouvrait plus grande encore la porte à la propagande du F.L.N. En 1960, l'entrée des pays africains francophones à l'O.N.U. n'apporta même pas le contrepoids espéré (voir tableau). Le 19 décembre, la résolution 1573 appela à un référendum en Algérie sous les auspices de l'O.N.U. Le référendum, qui eut lieu le 8 janvier 1961, fut une victoire pour les Algériens et marqua l'ouverture d'une nouvelle période de tension entre la France et l'O.N.U., aggravée par l'intervention française à Bizerte en 1961. Finalement, le G.P.R.A. réussit à rallier suffisamment de pays pour isoler la France dans son dernier tête-à-tête en 1961-1962.

Le F.L.N. visait surtout à isoler la France des États-Unis. Le bombardement de Sakhiet avait failli entraîner une crise majeure dans les relations franco-américaines. La tension créée par l'affaire de Sakhiet ne disparut pas, bien que la France ait accepté les « bons offices » anglo-américains. Ceux-ci traduisaient en fait l'énervement des Anglo-Saxons devant les « erreurs » d'une politique qu'ils désapprouvaient depuis longtemps et qui risquait, à leurs yeux, de faire glisser tout le monde arabe vers l'est.

Le retour du général de Gaulle au pouvoir en mai 1958 ne fut pas suivi immédiatement par un changement fondamental de la conduite de la France. Le général se contenta d'abord de proposer la « paix des braves », que repoussa le F.L.N. transformé en G.P.R.A. en exil au Caire (septembre 1958). Malgré un effort militaire accru, l'application efficace du plan Challe et l'installation d'un barrage à la frontière tunisienne, la situation était politiquement dans l'impasse. Aussi, en septembre 1959, le général de Gaulle fit-il un pas décisif en annonçant un référendum reconnaissant le droit des Algériens à l' autodétermination. La réaction des colons (les « pieds-noirs ») et d'une partie de l'armée ne se fit pas attendre et se manifesta d'abord par la « semaine des barricades » en janvier 1960. Elle échoua mais elle préfigura la tentative beaucoup plus dangereuse de coup d'État des généraux (Challe, Salan, Zeller, Jouhaud), appuyée par les « ultras » d'Algérie et les éléments militaires extrémistes, en particulier les unités parachutistes, en avril 1961, au moment où un processus de négociation de nature à mener à l'indépendance de l'Algérie paraissait inéluctable. Ce fut un nouvel échec pour l'« Algérie française ». Il engendra une dernière réaction extrémiste avec l'Organisation armée secrète ( O.A.S.) qui sema la terreur en 1962, mais ne put qu'accélérer le désir de désengagement de la France et des négociations qui s'achevèrent à Évian en mars 1962.

Cette décolonisation marqua, pour la France, la condamnation d'une conception de la puissance héritée du xixe siècle et fondée sur la domination coloniale. Ce fut aussi une défaite et un drame. Tout au long de son déroulement, la guerre d'Algérie a été jalonnée de contacts, de négociations secrètes, d'occasions perdues, et au bout de sept ans les accords d'Évian se soldèrent par un bilan négatif à double titre : d'abord, le départ de toute une communauté pour qui le « rapatriement » fut une sorte d'exil, ainsi que le drame de dizaines de milliers d'Algériens engagés aux côtés de la France ; également, un incontestable recul en Afrique, dans la mesure où les accords d'Évian, déjà restrictifs, se rétrécirent rapidement comme peau de chagrin. En effet, la France dut renoncer à ses ambitions sur le Sahara et, bientôt, à ses espoirs de participation à l'exploitation du pétrole (participation qui prit fin avec la nationalisation de 1971), à une quelconque présence stratégique en Algérie (dès 1968, elle dut évacuer la base de Mers el-Kébir qui avait été concédée pour quinze ans), à un contentieux interminable et passionnel sur les indemnisations, la liberté des transferts financiers, la liberté des départs d'Algérie. Inversement, on a pu remarquer combien la France, une fois débarrassée de sa « boîte à chagrin », pour reprendre l'expression du général de Gaulle, s'est trouvée libre de mener une véritable politique extérieure.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc MICHEL : professeur d'histoire contemporaine, université de Provence (Aix-Marseille-I)

Classification

Médias

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- BANTOUSTANS

- OUA (Organisation de l'unité africaine)

- DESTOUR & NÉO-DESTOUR

- RHODÉSIE DU SUD

- ÉVIAN ACCORDS D' (1962)

- ASSIMILATION, politique coloniale

- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- UNION SUD-AFRICAINE

- EXODE DE POPULATIONS

- NYASSALAND

- MAU-MAU RÉVOLTE DES

- ISTIQLĀL ou ISTIKLAL

- FLN (Front de libération nationale), Algérie

- MNA (Mouvement national algérien)

- GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne)

- SUD-OUEST AFRICAIN

- KASAVUBU JOSEPH (1917-1969)

- AFRIQUE CENTRALE FÉDÉRATION D'

- SOCIALISME AFRICAIN

- TANGANYIKA

- RHODÉSIE DU NORD

- RDA (Rassemblement démocratique africain)

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- ÉGYPTE, histoire, de 1952 à nos jours

- ITALIE, histoire, de 1945 à nos jours

- ARBITRAGE INTERNATIONAL

- MAROC, histoire jusqu'en 1956

- RÉPRESSION

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1945 à nos jours

- SWAPO (South West Africa People Organization)

- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS

- ZANU (Zimbabwe African National Union ou Union nationale africaine du Zimbabwe)

- FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique)

- MPLA (Movímento popular de libertação de Angola ou Mouvement populaire de libération de l'Angola)

- UNITA (União nacional para a independência total de Angola ou Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola)

- PAIGC (Partido africano de independência da Guiné e Cabo Verde)

- OGADEN

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- FRANCE, histoire, de 1958 à 1974

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- UNION FRANÇAISE (1946-1958)

- CONFLIT ARMÉ

- CONGO BELGE

- PPA (Parti du peuple algérien)

- ITALIEN EMPIRE COLONIAL