AFRIQUE NOIRE (Arts) Un foisonnement artistique

Article modifié le

L'artiste noir

Matériaux et techniques

La majorité des sculptures africaines sont en bois, mais les Noirs ont aussi travaillé la pierre, l'ivoire, l'argile et les métaux (fer, bronze, or).

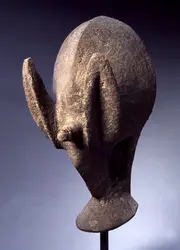

Le bois est utilisé partout, du Soudan à l'Afrique orientale, pour façonner des statues, des masques et de nombreux objets décorés d'usage courant (sièges, portes, serrures, récipients). C'est surtout chez les agriculteurs sédentaires que s'est développée la sculpture de ce matériau. Les essences choisies sont souvent, pour les masques, des bois tendres et légers, plus faciles à travailler et moins lourds à porter ; pour les statues d'ancêtres et les objets mobiliers, des bois denses à grain fin. Les œuvres sont toujours d'une seule pièce, la forme cylindrique du bloc initial pouvant même être parfois décelée dans la sculpture terminée. Le travail se fait à l'abri des regards des femmes. Jusqu'à sa consécration officielle, l'objet rituel n'a aucune valeur et peut être manié sans précautions particulières. La statuette est ébauchée à l'aide d'un grand couteau (machette), la taille se faisant directement, souvent sans aucun modèle, par approximations et retouches successives. La sculpture proprement dite, qui donne à l'objet son modelé, se fait à l'herminette puis au couteau court ; le polissage final est obtenu à l'aide de feuilles abrasives. La statue de bois brut, le plus souvent de teinte claire, est patinée artificiellement par des teintures végétales ou minérales, des corps gras et des résines. Les masques sont peints avec des pigments végétaux (graines) et minéraux (argiles).

Les œuvres africaines en pierre (stéatite le plus souvent) sont presque toutes anthropomorphes. Elles proviennent de la haute Guinée, de la Sierra Leone, du Nigeria et de l'Angola. Ce sont des représentations tutélaires, témoins de civilisations disparues, utilisées à nouveau dans des cultes funéraires ou agraires.

L'ivoire a surtout servi à faire des bijoux (bracelets, pendentifs), des objets mobiliers (boîtes, gobelets), des trompes d'apparat et quelquefois de petites statuettes. C'est un matériau noble, recherché, difficile à sculpter mais qui acquiert une très belle patine rougeâtre. Les pièces les plus remarquables proviennent du royaume du Bénin et de l’actuelle République démocratique du Congo.

Les statuettes en terre cuite sont exceptionnelles, mais tous les récipients en poterie sont décorés selon des motifs la plupart du temps symboliques. Le travail de l'argile est très ancien en Afrique : les sites de Mopti (Mali), d'Ifé (Nigeria du Sud) et du pays Sao (Tchad) en font foi. Les statuettes qui y furent trouvées sont anthropomorphes ; certaines dateraient des premiers siècles de notre ère. Les plus anciennes œuvres africaines seraient cependant les belles figurines trouvées à Jos (ville du Nigeria du Nord), datées du Ier millénaire avant J.-C., qui sont à rattacher à la civilisation de Nok. Les pièces Agni (Côte d'Ivoire) et Mangbetou (République démocratique du Congo) sont plus récentes.

Les métaux furent également très employés surtout dans les chefferies centralisées et les royaumes féodaux : l'or, dans les pays baoulé et ashanti, pour la confection des parures (pendentifs, bracelets, colliers en or massif coulé par le procédé de la fonte à la cire perdue) et de certains objets mobiliers (sièges, éventails, chasse-mouches, etc., simplement décorés de fines plaques d'or fixées sur un support de bois) ; le bronze, dans le sud du Nigeria, avec les œuvres extraordinaires d'Ifé et du Bénin, travaillé également suivant le procédé de la fonte à la cire perdue ; le fer enfin, forgé dans certaines régions à des fins esthétiques et religieuses, chez les Dogon et les Bamana (Mali), les Sénoufo (Côte d'Ivoire) et les Fon (Bénin).

Sculpteurs et forgerons

L'artiste dont la sculpture est le métier principal est d'abord le sculpteur officiel d'un chef puissant ou d'un roi pratiquant le mécénat : c'est le cas à la cour de l'oba du Bénin (Nigeria), dans les royaumes de l'ouest du Cameroun, au royaume Kuba (République démocratique du Congo). Le statut professionnel d'artiste du roi était une charge non héréditaire qui pouvait s'acquérir à force d'habileté technique et de talent. Les artistes (sculpteurs et fondeurs) étaient groupés en corporations. L'activité artistique professionnelle a existé également dans des sociétés moins centralisées que les royaumes, mais assez hiérarchisées et cloisonnées pour que l'individu doué puisse, par ses qualités, acquérir un statut privilégié lui permettant d'exercer son art à temps plein : c'est le cas du pays dan en Côte d'Ivoire.

Quant au sculpteur sur bois des sociétés segmentaires paysannes, c'est un artisan qui atteint, suivant son degré de réussite, le niveau artistique. En Afrique occidentale (Mali, Guinée, Côte d'Ivoire) et en République démocratique du Congo, le sculpteur est en même temps forgeron ; ce personnage très important, détenteur de la science du feu, est placé traditionnellement à l'écart de la société. Dans les mythes dogons et bamanas, le forgeron est un héros civilisateur, dispensateur des techniques primordiales nécessaires à la vie. L'anonymat des artistes traditionnels est une légende due à l'ignorance dans laquelle nous étions des sociétés globales et de la réalité du milieu local dans lequel les œuvres ont été élaborées. Les récentes enquêtes de terrain ont montré que, dans chaque groupe, quelques artistes particulièrement doués et appréciés en leur temps ont laissé des traces dans la tradition. On peut citer notamment le « maître de Buli », identifié par les travaux de F. Olbrechts, A. Maesen, F. Neyt, L. de Strycker et B. de Grunne (Mains de maîtres, Bruxelles, 2001), un sculpteur hemba du village de Kateba en République démocratique du Congo. Celui-ci a vécu au xixe siècle et laissé dix-neuf œuvres, maintenant bien connues. Ailleurs, ce sont des artistes yorouba qui sont retrouvés grâce aux recherches de W. Fagg ; ou d'autres appartenant à des ethnies dan (E. Fischer et H. Himmelheber), lobi (P. Meyer), gouro (E. Fischer et L. Homberger), luba (F. Neyt), kuba (J. Cornet), chokwe (M. L. Bastin), fang et kota (L. Perrois), bongo du Soudan (K. J. Krüger), tsonga du sud-est de l'Afrique (S. Klopper).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Louis PERROIS : ethnologue, directeur de recherche honoraire de l'Institut de recherche pour le développement (I.R.D., ex-O.R.S.T.O.M.)

Classification

Médias

Voir aussi

- PIERRE, sculpture

- OBA ou OBALUFON, roi mythique

- STATUE DE CULTE

- BOIS, sculpture

- CONGOLAIS ART

- GRASSLAND

- FORGERON

- KISSI

- ARTISTE

- PARIÉTAL ART

- BAKONGO ou KONGO, ethnie

- CLASSIFICATION

- YAKA

- SONGYE

- STATUE

- AFRIQUE NOIRE ARTS DE L'

- BRONZE ART DU

- ETHNO-ESTHÉTIQUE

- BÉNIN ART DU

- ETHNOLOGIE HISTOIRE DE L'

- CORPS, anthropologie

- ART NÈGRE

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- PENDE

- ARGILE, sculpture

- TERRE CUITE, sculpture