AGRICULTURE Accès aux ressources productives

Article modifié le

L'accès à l'eau

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'activité agricole a connu plusieurs mutations importantes et a dû s'adapter à une demande croissante de la part de l'industrie agro-alimentaire plus exigeante, tant qualitativement que quantitativement. La pression démographique ainsi que le développement et la diffusion de techniques d'agriculture intensive ont eu un impact important sur la disponibilité et sur la qualité des ressources en eau douce, susceptible de générer des conflits d'usage. Sans développer ici la question de la qualité de l'eau, qui est traitée dans l'ensemble eau, cet article se concentre sur la dimension quantitative, et en particulier sur l'activité d'irrigation, pour souligner les enjeux actuels d'une gestion durable des ressources en eau. Après avoir rappelé les grandes évolutions de l'irrigation dans le monde, il analyse les modalités de gouvernance à l'œuvre à l'échelle locale, en s'appuyant sur plusieurs exemples qui traduisent la variété des arrangements institutionnels existants à travers le monde.

Le développement de l'irrigation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Parmi les usages de l'eau, l'irrigation représente sans conteste l'activité la plus importante, car elle contribue, à l'échelle mondiale, à près de 70 p. 100 des prélèvements d'eau douce et à plus de 90 p. 100 de l'eau consommée, dans la mesure où une grande part de l'eau prélevée pour cet usage est évapotranspirée.

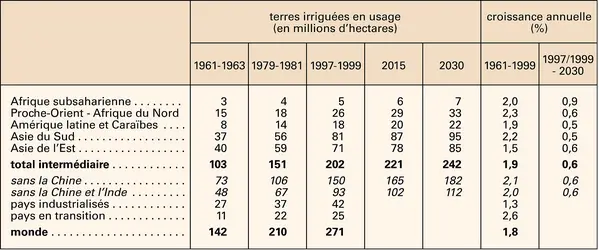

Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, le doublement de la population mondiale, la modification des habitudes alimentaires, mais aussi le développement de cultures non alimentaires (fibres, oléagineux, etc.) ont poussé l'augmentation des superficies (cf. tableau) et à l'adoption de techniques d'irrigation permettant de prélever des quantités d'eau toujours plus importantes pour répondre à la demande. Les révolutions vertes se sont ainsi accompagnées de sources d'énergie autorisant un usage plus intensif de l'eau et, dans les pays en développement, les motopompes ont progressivement remplacé les modes traditionnels d'extraction reposant sur l'énergie musculaire, animale et humaine. Le remembrement des parcelles et l'arrachage des haies, malgré leurs effets néfastes sur les sols (érosion) et sur la biodiversité, ont accompagné la logique d'une agriculture intensive qui s'est traduite, au plan des techniques d'irrigation, par l'usage de pivots, d'enrouleurs, ou encore de rampes frontales capables d'irriguer de larges parcelles de plusieurs dizaines d'hectares en un seul passage. Si les eaux de surface ont été fortement sollicitées au cours de cette mutation, notamment par la construction de barrages, les eaux souterraines ont fait l'objet de prélèvements de plus en plus intensifs, générant parfois des situations de surexploitation, aux impacts environnementaux et humains importants. Bien que des techniques soient actuellement disponibles pour limiter les gaspillages d'eau et apporter les quantités nécessaires au bon développement des cultures (irrigation de précision), celles-ci demeurent coûteuses et ne concernent qu'une part très faible des superficies irriguées.

Les modes de gouvernance de l'irrigation : des objets hybrides

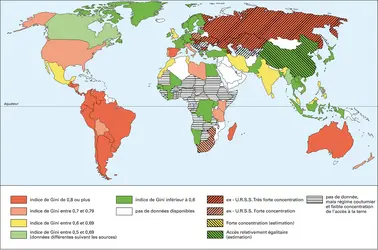

S'interroger sur l'accès à l'eau pour l'agriculture nécessite d'adopter un cadre d'analyse qui permette de décrire les modalités de gouvernance, à l'échelle nationale et locale, et qui tienne compte des droits de propriété qui s'exercent sur les ressources en eau. Évidemment, l'extrême variété des régimes de propriété en vigueur à travers le monde, reposant selon les cas sur les catégories issues du Code civil, ou de la common law, ou sur des droits coutumiers, rend délicate toute généralisation. De surcroît, il est utile de distinguer les droits de jure des droits de facto, dans la mesure où, par exemple, la définition de droits de propriété publics conduit souvent, faute de moyens de contrôle et de coercition, à une situation de libre accès.

Pour résoudre cette ambiguïté, il est possible de différencier trois régimes de propriété sur les ressources naturelles en général, et sur l'eau en particulier : régimes de propriété privée, de propriété publique et de propriété commune. Dans chacun de ces régimes, le(s) titulaire(s) dispose(nt) de droits et de devoirs socialement définis. Des mécanismes d'exclusion sont généralement en vigueur. À côté de ces trois régimes, le libre accès désigne une situation ou aucun droit ne s'exerce : tous les individus peuvent bénéficier de l'accès à la ressource, dès lors qu'ils consentent à investir techniquement pour que les prélèvements puissent être assurés. Le développement de l'irrigation a longtemps fonctionné grâce à l'ambigüité des droits de propriété. Mais si aujourd'hui la gamme des instruments de régulation s'est étoffée, plusieurs logiques concurrentes peuvent coexister. C'est à ce niveau qu'intervient la notion de gouvernance, qui dépasse la dichotomie habituellement opérée entre le marché et l'État, pour faire entrer d'autres considérations touchant au rôle des communautés d'usagers dans la gestion de l'eau d'irrigation.

Un mode de gouvernance peut alors être défini comme résultant d'un compromis entre trois sphères : celles des acteurs et instruments de régulation publique, marchande et communautaire. Le terme « compromis » souligne le conflit des logiques sous-jacentes aux différents types d'instruments mobilisés par les acteurs qui les portent.

La variété des modes de gouvernance de l'irrigation

La nappe de Beauce (située à l'ouest de Paris, à cheval sur les régions Centre et Île-de-France) fournit un premier exemple. Au milieu des années 1990, à la suite d'un conflit d'usage sur un cours d'eau exutoire (la Conie), a été mise en place une charte de gestion imposant des mesures restrictives sur les usages – notamment l'irrigation – suivant le niveau de la nappe. Depuis 1999, un système de gestion par les quotas est installé pour l'ensemble des irrigants du périmètre (près de 10 000 km2) et fonctionne en parallèle avec une procédure de Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) lancée à la même époque. Des instruments économiques (redevances) ont été progressivement appliqués et la pose de compteurs sur tous les forages s'est généralisée. Des conseils de masse (envoi de cartes postales Irri-cartes) ainsi que des initiatives plus locales de conseils individuels (opérations Irri-Mieux) ont vu le jour. Toutes ces initiatives permettent ainsi de caractériser la gouvernance de l'irrigation en Beauce comme résultant d'un compromis entre des acteurs et instruments de régulation publique (quotas, redevances et pour une part le S.A.G.E....) et communautaire (S.A.G.E., opérations Irri-Mieux...).

Ailleurs, le développement d'autres instruments, comme les marchés de l'eau, permet d'autres configurations. Ces marchés désignent des transferts d'eau entre secteurs (irrigation et alimentation en eau potable par exemple) ou à l'intérieur d'un même secteur (irrigation). Bien que le terme de « marché » laisse entendre qu'il s'agit d'un instrument décentralisé où offreurs et demandeurs négocient librement le prix qui s'imposera à tous, les retours d'expérience montrent des situations plus contrastées qui tiennent aussi aux droits de propriété en vigueur. Ainsi, par exemple, si le Chili a complètement séparé le droit foncier du droit de l'eau depuis le début des années 1980, les marchés de l'eau qui s'y développent demeurent encadrés par les autorités publiques. Les associations d'usagers de l'eau (juntas de vigilancia) jouent également un rôle important dans ce système et la gouvernance de l'eau d'irrigation apparaît comme une hybridation des trois sphères présentées plus haut. Dans d'autres cas, comme au Pakistan, cet instrument peut simplement désigner la location du service de pompage de l'eau souterraine à des fins d'irrigation et permet à des agriculteurs d'accéder à la ressource à un coût modéré.

Finalement, si la question de l'accès à l'eau d'irrigation met en jeu aujourd'hui le droit de propriété et d'usage et le coût de cet accès, on assiste en même temps à une discrimination (pour les agriculteurs qui n'y ont pas accès) et à une prise de conscience de la nécessité de considérer l'eau autrement que comme un bien libre, donc sans valeur. La prise en charge de cette reconnaissance de la valeur de l'eau, par les pouvoirs publics ou par le secteur privé, conditionne cependant la façon dont nous envisageons cette ressource, qu'il faudra apprendre demain, davantage encore qu'aujourd'hui, à partager. Assurer un accès équitable à l'eau d'irrigation, dans la perspective d'un changement climatique qui rendra cette ressource plus rare dans certains pays, couplé avec un accroissement démographique important, nécessite de s'interroger dès à présent sur la manière dont nous voulons concevoir cette ressource : comme un patrimoine commun ou comme un bien économique. La réponse à cette question constitue un enjeu de développement durable.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel MERLET : ingénieur agronome, directeur de l'Association pour l'amélioration de la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles (A.G.T.E.R.)

- Olivier PETIT : maître de conférences en économie, centre E.R.E.I.A. (E.A. 4026, université d'Artois), membre du G.D.R. réseau-ville (G.D.R. 2524 du C.N.R.S.)

Classification

Médias

Autres références

-

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

- Écrit par Céline CRESSON , Claire LAMINE et Servane PENVERN

- 7 883 mots

- 6 médias

L’agriculture biologique (AB) est un mode de production et de transformation ayant pour objectif de préserver l’environnement, la biodiversité, le bien-être animal et le développement rural. Elle est définie dans ses principes par la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique...

-

AGRICULTURE DURABLE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET

- 5 445 mots

- 10 médias

Dans le langage courant, l’expression « agriculture durable » fait d’abord référence à une agriculture respectueuse de l’environnement, avec, comme principaux objectifs, la limitation du recours aux intrants (engrais, produits phytosanitaires…) d’origine industrielle. S’y ajoute la diversification...

-

AGRICULTURE URBAINE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Xavier LAUREAU

- 6 274 mots

- 8 médias

L’expression « agriculture urbaine », qui était devenue un oxymore dans les pays industrialisés avec la disparition progressive au cours du xxe siècle des ceintures maraîchères entourant les villes, a retrouvé du sens. En effet, dans un contexte d’étalement urbain (urbansprawl) et...

-

FRANCE - (Le territoire et les hommes) - Espace et société

- Écrit par Magali REGHEZZA

- 14 004 mots

- 4 médias

L’insertion dans la mondialisation a des conséquences sur l’ensemble des systèmes productifs. Dans le cas de l’agriculture, elles viennent s’ajouter à des évolutions plus anciennes : la révolution productiviste et l’intégration européenne. -

ADVENTICES

- Écrit par Marcel BOURNÉRIAS

- 805 mots

Étymologiquement, une plante qui s'ajoute à un peuplement végétal auquel elle est initialement étrangère est une plante adventice (lat. adventicium, supplémentaire). On distingue les adventices réellement étrangères (exotiques), spontanées dans des régions éloignées (érigéron du Canada),...

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

L'économie de l'Afghanistan est encore fondamentalement agricole : c'est le seul pays de la région où l'agriculture emploie plus de la moitié de la population active et contribue pour plus de 50 % à la formation du PNB. Rien pourtant de figé dans cette situation : l'agriculture afghane est brusquement... -

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

- Afficher les 204 références

Voir aussi

- NAPPE PHRÉATIQUE

- AGRAIRES RÉFORMES

- IRRIGATION

- INTENSIVE CULTURE

- RENTE FONCIÈRE

- EAU, agriculture

- EAUX SOUTERRAINES

- RURAL BAIL

- NAPPE, hydrogéologie

- AGRAIRES STRUCTURES

- PAUVRETÉ

- MARCHÉ FONCIER

- AGRICULTEURS

- AGRICOLES PRIX

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- BEAUCE

- FONCIÈRE RURALE POLITIQUE

- ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES

- POLITIQUE AGRICOLE

- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE

- PAYSAN CONDITION DU

- POLITIQUE FONCIÈRE

- FERMAGE

- PRIVATISATION

- SECTEUR AGRICOLE

- AGRICULTURE PAYSANNE