- 1. Les raisons et les moyens des politiques agricoles

- 2. Politiques dans les pays développés et en développement jusqu’aux années 1980

- 3. La remise en cause des politiques agricoles et alimentaires dans les années 1980

- 4. Les négociations internationales depuis les années 1980

- 5. L’évolution des politiques agricoles depuis les années 1990

- 6. L’avenir compromis des négociations agricoles à l’OMC

- 7. Bibliographie

- 8. Sites internet

AGRICULTURE Politiques agricoles et négociations internationales

Article modifié le

L’évolution des politiques agricoles depuis les années 1990

Du fait de la déroute des négociations multilatérales à l’OMC depuis les années 2000, seul l’AsA signé en 1994 a vraiment influencé les politiques agricoles, tout particulièrement celles des pays développés signataires de cet accord qui ont dû faire, entre 1995 et 2000, les réformes convenues. Cela étant, bien d’autres déterminants – comme les évolutions de la part du secteur agricole dans l’économie, de la productivité des différents facteurs de production (terre, travail, capital), des prix sur les marchés internationaux de denrées agricoles, des taux de change – ont pesé sur les politiques agricoles.

Changements liés à l’AsA

Depuis 1995, sous l’influence de l’AsA, dans l’ensemble des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les transferts à l’agriculture ont baissé, mais relativement peu, et surtout leur composition a été modifiée.

Chaque année depuis 1987, l’OCDE calcule pour chacun de ses pays membres (et pour quelques autres le cas échéant) un indicateur nommé « estimation du soutien aux producteurs » (ESP). Cet indicateur a pour objectif de mesurer la valeur monétaire des transferts entre les agriculteurs d’un pays d’une part, les consommateurs et le budget de l’État du même pays d’autre part. Il peut être positif (l’agriculture reçoit alors des ressources des autres secteurs économiques) ou négatif (l’agriculture cède alors des ressources). L’ESP prend en compte trois éléments. Le premier est le soutien des prix du marché, qui mesure l’écart entre les prix payés aux agriculteurs pour leurs produits et les prix à la frontière du pays (ajustés par les coûts intérieurs de transport et de commercialisation). Quand les premiers sont supérieurs aux seconds, cela est souvent dû à des droits de douane ou à d’autres barrières commerciales, qui relèvent les prix à l’intérieur d’un pays. Inversement, quand les premiers sont inférieurs aux seconds, les produits agricoles sont payés à des prix particulièrement bas et les agriculteurs sont considérés comme perdant des recettes. Le deuxième élément correspond aux paiements budgétaires, qui sont des versements effectués par l’État au bénéfice des agriculteurs, par exemple les aides directes aux revenus agricoles. Le dernier élément se rapporte aux recettes budgétaires perdues par l’État, ou par d’autres agents économiques, du fait de l’abaissement du coût de certains facteurs de production (crédit, énergie, eau par exemple). Il faut noter que l’ESP est un indicateur controversé, notamment parce qu’il fluctue beaucoup en fonction de l’évolution du taux de change de la monnaie du pays considéré vis-à-vis du dollar américain (qui sert de monnaie de référence dans les calculs). Il varie aussi en fonction du choix du prix à la frontière (par exemple, le prix à la frontière européenne de la poudre de lait n’est pas le même selon qu’elle provient des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande). En conséquence, les comparaisons internationales des ESP peuvent être erronées.

Selon l’OCDE, l’ESP représentait plus de 30 p. 100 des recettes brutes des agriculteurs des pays membres en 1995. En 2015, cette proportion était tombée à 18 p. 100 en moyenne, mais avec de fortes variations entre les pays. Le soutien des prix du marché en particulier a baissé, du fait de la réduction des droits de douane et de la hausse des prix sur les marchés internationaux. Ainsi, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, en 1995, les prix payés aux producteurs agricoles étaient supérieurs de 30 p. 100 en moyenne aux prix internationaux ; en 2015, cette proportion était tombée à 10 p. 100. Cependant, cette évolution a différé selon les produits : par exemple, le soutien des prix du sucre et du lait a reculé, tandis que celui du blé et du colza a augmenté.

Pour compenser les baisses de revenus agricoles consécutives aux diminutions de prix des produits, des aides directes aux revenus ont été instaurées ou accrues. Pour chaque agriculteur bénéficiaire, elles sont fondées sur la superficie cultivée ou le nombre d’animaux, les recettes des ventes, ou encore le revenu agricole (chaque pays décide du type d’aide ou de la combinaison des différents types en fonction des productions des agriculteurs). En 2015, ces paiements représentaient 64 p. 100 de l’ESP dans l’Union européenne et 45 p. 100 aux États-Unis. Ces aides ont été de plus en plus découplées, essentiellement dans l’Union européenne, en étant assises par exemple sur la superficie cultivée ou le revenu agricole remontant à plusieurs années dans le passé. Certains de ces paiements ont même été versés sans que l’agriculteur bénéficiaire doive produire quoi que ce soit. D’un autre côté, ces aides ont été de plus en plus conditionnées à des pratiques agricoles soucieuses de l’environnement ou du bien-être animal.

Pour ce qui concerne les subventions à l’exportation, celles-ci ont presque entièrement disparu. Mais, des pratiques équivalentes à ces subventions persistent, aux États-Unis notamment.

En définitive, en dépit de réformes substantielles des politiques agricoles, tout particulièrement dans l’UE, les pays de l’OCDE ont continué de soutenir fortement leur agriculture. Certes, l’ESP a baissé entre 1995 et 2015 pour l’ensemble de ces pays, mais cela est dû davantage à l’évolution des marchés internationaux des produits agricoles et des taux de change qu’à un fléchissement des interventions publiques dans l’agriculture.

Par ailleurs, l’AsA n’a eu que peu d’effets sur les politiques agricoles des pays en développement, bien moins que les politiques générales d’ajustement structurel ou que les contraintes budgétaires. En effet, les PMA n’avaient pris aucun engagement. Il en était de même pour la majorité des autres pays en développement, qui pratiquaient très peu de transferts à l’agriculture lorsque cet accord a été signé. De plus, même si le traitement spécial et différencié leur a permis de notifier à l’OMC des tarifs douaniers à des taux plafonds très élevés, ces pays appliquent en réalité des tarifs très inférieurs, du fait des politiques d’ajustement structurel, des accords d’intégration régionale et de la crainte que les populations urbaines se rebellent si les prix alimentaires venaient à augmenter.

Changements non liés à l’AsA

Depuis les années 2000, certains pays ont mis en œuvre des politiques agricoles qui vont à l’encontre de l’esprit de l’AsA. Ainsi, des pays en développement ou émergents, parmi lesquels la Chine, l’Indonésie, les Philippines, le Brésil et le Costa Rica, ont instauré des mesures de soutien à leurs agriculteurs Pour l’ensemble de ces États, l’ESP telle que calculée par l’OCDE, infime en 1995, atteignait 14 p. 100 des recettes agricoles brutes en 2015. Le soutien des prix du marché, via l’imposition de droits de douane à l’importation, a été un instrument privilégié. Par exemple, en Chine et en Indonésie, les prix payés aux producteurs agricoles, qui étaient à peu près alignés sur les prix internationaux (ajustés par les coûts intérieurs de transport et de commercialisation) en 1995, étaient en moyenne pour 2015 supérieurs aux prix internationaux, respectivement de 23 p. 100 et 32 p. 100. Certains produits pour lesquels les gouvernements ont fixé des objectifs d’autosuffisance ou de haut niveau d’auto-approvisionnement ont été particulièrement protégés. C’est le cas en Chine pour le riz, le blé, le maïs, le colza, la viande de porc, de volaille et de bœuf ; en Indonésie pour le riz, le maïs, le soja, le sucre et la viande bovine ; aux Philippines pour le riz et le maïs.

Les États-Unis aussi ont adopté des mesures allant à l’encontre de l’AsA, et donc des engagements qu’ils avaient pris. Ainsi, en 1998, étant donnée la faiblesse des prix agricoles, le gouvernement fédéral a décidé d’ajouter des aides d’urgence aux aides découplées. En 2002, il a réintroduit les aides par les prix dites contracycliques, c’est-à-dire variant dans le sens contraire des cycles de prix de marché agricole : élevées en période de bas prix, faibles en période de hauts prix. Et, en 2014, il a supprimé les aides découplées.

Nul doute que la flambée des prix agricoles sur les marchés internationaux en 2007-2008 et les crises d’accès à l’alimentation qui se sont ensuivies dans les pays importateurs pauvres ont contribué à la remise en cause de la libéralisation agricole et au retour, dans certains pays, à des politiques visant avant tout l’indépendance et la sécurité alimentaires.

Les politiques agricoles actuelles

Plusieurs dizaines de pays effectuent aujourd’hui des transferts de ressources à leur agriculture. Il ne s’agit plus seulement de pays à revenu élevé. Les taux de ces transferts varient beaucoup de l’un à l’autre. Ainsi, l’ESP est inférieure à 5 p. 100 des recettes agricoles brutes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Chili et au Brésil, où les prix agricoles sont à peu près alignés sur les prix internationaux. En revanche, il est supérieur à 50 p. 100 des recettes agricoles brutes en Norvège, en Suisse, en Islande, en Corée du Sud et au Japon. Aux Philippines, pays émergent qui soutenait fort peu son agriculture en 1995, l’ESP représentait 24 p. 100 des recettes agricoles en 2015, soit un taux supérieur au taux moyen dans les pays de l’OCDE (18 p. 100).

Le soutien des prix du marché représente une part importante de l’ESP : cette part était de 45 p. 100 en moyenne en 2015 dans les pays de l’OCDE, et de plus de 90 p. 100 en Corée du Sud, au Costa Rica, en Indonésie et aux Philippines. Il s’ensuit que, dans de nombreux pays, les prix payés aux agriculteurs pour une partie au moins de leurs produits sont supérieurs aux prix internationaux. Ils sont même supérieurs de plus de 60 p. 100 en moyenne en Suisse, au Japon, en Corée du Sud, en Norvège et en Islande. Le soutien des prix du marché résulte de l’application de droits de douane sur les importations, et aussi d’autres barrières aux importations, liées notamment aux risques pour l’environnement et pour la santé des personnes, des animaux et des plantes. De cette manière, certains produits tels que le riz, le blé, le maïs, la viande de porc, la viande de bœuf et le lait sont particulièrement protégés. Hormis la viande de bœuf, ces denrées occupent une place prépondérante dans l’alimentation de l’humanité. Cette persistance d’un important soutien des prix du marché est l’un des signes de l’échec de l’AsA, qui visait sa très forte réduction.

Par ailleurs, les États engagent d’autres types de dépenses pour leur agriculture : recherche, formation, vulgarisation, diffusion d’informations ; construction d’infrastructures (de stockage, de commercialisation, hydrauliques) ; inspection de la sécurité des aliments et contrôles divers ; promotion des produits. Mais ces dépenses sont beaucoup plus faibles que celles correspondant à l’ESP (moins de 20 p. 100 de l’ESP en moyenne dans les pays de l’OCDE).

Les agriculteurs de l’UE se retrouvent désormais dans une situation délicate. D’une part, leurs produits sont payés à des prix proches des prix internationaux, qui sont faibles en dehors des quelques épisodes de flambée des prix. D’autre part, le tiers voire la moitié de leurs revenus provient des aides publiques, ce qui les rend fortement vulnérables à des décisions de réduction du budget de la PAC. Enfin, ils doivent tenir compte de contraintes environnementales auxquelles leurs concurrents dans les autres pays ne sont pas soumis.

Les effets des politiques des pays développés sur les pays en développement

Une question très débattue est de savoir dans quelle mesure les politiques agricoles conduites dans les pays développés ont des effets sur les agricultures et les économies des pays en développement. Avant les réformes entamées dans les années 1990, les politiques agricoles des pays développés étaient globalement dénoncées pour abaisser les prix sur les marchés agricoles internationaux par des pratiques de dumping, c’est-à-dire de vente à des prix inférieurs aux coûts de production, cela constituant une concurrence déloyale pour les agriculteurs peu outillés des pays en développement. Ces politiques étaient jugées largement responsables aussi de la volatilité des prix sur ces marchés, les hausses de prix générant des problèmes d’accès à l’alimentation pour les consommateurs pauvres dans les pays importateurs. Elles étaient également accusées d’ériger des barrières aux importations en provenance des pays en développement, limitant ainsi l’accès à leurs propres marchés. Cependant, ces effets étaient forcément différents selon que les pays en développement étaient importateurs ou exportateurs de produits agricoles, selon la nature de ces produits, et selon que ces pays bénéficiaient ou non d’accords préférentiels pour accéder aux marchés des pays développés. De plus, dans chaque pays en développement, la situation pouvait engendrer à court terme des gagnants (consommateurs pauvres bénéficiant de bas prix alimentaires) et des perdants (agriculteurs appauvris ou même ruinés par la concurrence).

L’UE, en particulier, a pris ces critiques au sérieux et s’est engagée à assurer une cohérence entre ses différentes politiques, dont la PAC, d’une part, et ses objectifs en matière de coopération au développement d’autre part. La très grande majorité des paiements directs reçus par les agriculteurs de l’UE au titre de la PAC sont désormais découplés et ont donc moins d’effets sur les marchés internationaux que des paiements couplés. Certes, quelques produits jugés sensibles (sucre, beurre, viande bovine…) sont protégés par des droits de douane élevés. Mais, l’UE pratique des régimes préférentiels qui réduisent fortement les tarifs appliqués aux biens importés de nombreux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) : accords de partenariat économique qui prennent le relais de l’accord de Cotonou, qui avait lui-même succédé à la Convention de Lomé. Et, en 2001, elle a lancé l’initiative « Tout sauf les armes », qui dispense de tout droit de douane les produits importés des PMA, à l’exception des armes. Ces pays bénéficient ainsi d’un avantage en matière d’accès au marché de l’UE par rapport à leurs concurrents des autres pays, en développement ou non. Cela étant, cet avantage a diminué avec la baisse générale des tarifs (un phénomène que l’on appelle « érosion des préférences tarifaires »). Et les Accords de partenariat économique ont prévu d’appliquer la « réciprocité », c’est-à-dire l’obligation pour les pays ACP d’accorder aux pays de l’UE les mêmes préférences commerciales que celles dont ils bénéficient. Ce n’était pas le cas des accords précédents et cette disposition est très controversée, car elle renforce la concurrence subie par les producteurs des pays ACP.

De plus, les barrières non tarifaires, telles que les normes techniques ou sanitaires (niveaux maximums de résidus de pesticides dans les fruits et légumes, pays d’origine indemne de fièvre aphteuse…), se révèlent souvent beaucoup plus limitantes que les tarifs douaniers pour les exportations des pays en développement à destination des pays développés. Le Japon, mais aussi l’Australie et la Nouvelle-Zélande (ces deux derniers pays prônant la libéralisation des échanges) protègent ainsi très fortement certains de leurs marchés agricoles. L’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (l’un des vingt-neuf accords de l’OMC) – qui traite des questions relatives à la santé des humains, des animaux et des plantes – prévoit d’empêcher l’utilisation à des fins protectionnistes de telles réglementations : celles qui vont au-delà des normes internationales doivent être justifiées scientifiquement et motivées par une analyse de risques. Mais les pays en développement ont rarement les capacités d’expertise nécessaires pour entreprendre des procédures de contestation devant l’OMC. L’Accord sur les obstacles techniques au commerce (autre accord de l’OMC) traite des normes autres que sanitaires et phytosanitaires, dans le même esprit. Il faut souligner que, de plus en plus souvent, ce sont les opérateurs privés des pays développés qui imposent leurs propres normes, parfois très sévères, aux producteurs des pays en développement, via les intermédiaires commerciaux.

D’autres éléments de la PAC vont dans le sens d’un affaiblissement de ses effets sur les marchés internationaux : paiements couplés résiduels faibles, très peu d’interventions sur les marchés, pas de subventions aux exportations, incitations à des pratiques soucieuses de l’environnement qui entraînent des baisses de productivité, incitations à la production d’agrocarburants qui élargissent les débouchés agricoles à l’intérieur de l’UE et réduisent les exportations en conséquence, mesures de limitation de la production (plantation de vigne soumise à autorisation, par exemple).

En définitive, selon l’économiste irlandais Alan Matthews, la PAC a toujours des effets sur les PMA et les pays d’Afrique subsaharienne, mais ces effets sont très limités. Et les études sur ce sujet ne permettent pas de conclure que la suppression de la protection et des subventions agricoles dans les pays développés serait suffisante pour relancer le développement agricole dans les pays pauvres.

Ce débat ne peut cependant masquer le fait que les principaux concurrents actuels et potentiels des producteurs peu outillés et peu productifs des pays en développement sont de grandes entreprises agricoles situées dans certains de ces pays eux-mêmes. Il ne peut pas non plus occulter que les politiques de nombreux pays en développement favorisent les importations à bas prix, en partie pour avoir accès aux prêts des institutions financières internationales et aussi pour approvisionner à bon marché les populations urbaines.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laurence ROUDART : professeure en sciences de la population et du développement, spécialisée dans les questions agricoles et alimentaires à l'Université libre de Bruxelles (Belgique)

Classification

Médias

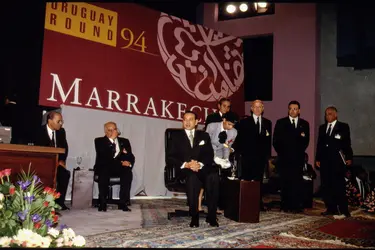

Signature des derniers accords du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) à Marrakech

Jacques Langevin/ Sygma/ Getty Images

Autres références

-

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

- Écrit par Céline CRESSON , Claire LAMINE et Servane PENVERN

- 7 883 mots

- 6 médias

L’agriculture biologique (AB) est un mode de production et de transformation ayant pour objectif de préserver l’environnement, la biodiversité, le bien-être animal et le développement rural. Elle est définie dans ses principes par la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique...

-

AGRICULTURE DURABLE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET

- 5 445 mots

- 10 médias

Dans le langage courant, l’expression « agriculture durable » fait d’abord référence à une agriculture respectueuse de l’environnement, avec, comme principaux objectifs, la limitation du recours aux intrants (engrais, produits phytosanitaires…) d’origine industrielle. S’y ajoute la diversification...

-

AGRICULTURE URBAINE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Xavier LAUREAU

- 6 274 mots

- 8 médias

L’expression « agriculture urbaine », qui était devenue un oxymore dans les pays industrialisés avec la disparition progressive au cours du xxe siècle des ceintures maraîchères entourant les villes, a retrouvé du sens. En effet, dans un contexte d’étalement urbain (urbansprawl) et...

-

FRANCE - (Le territoire et les hommes) - Espace et société

- Écrit par Magali REGHEZZA

- 14 004 mots

- 4 médias

L’insertion dans la mondialisation a des conséquences sur l’ensemble des systèmes productifs. Dans le cas de l’agriculture, elles viennent s’ajouter à des évolutions plus anciennes : la révolution productiviste et l’intégration européenne. -

ADVENTICES

- Écrit par Marcel BOURNÉRIAS

- 805 mots

Étymologiquement, une plante qui s'ajoute à un peuplement végétal auquel elle est initialement étrangère est une plante adventice (lat. adventicium, supplémentaire). On distingue les adventices réellement étrangères (exotiques), spontanées dans des régions éloignées (érigéron du Canada),...

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

L'économie de l'Afghanistan est encore fondamentalement agricole : c'est le seul pays de la région où l'agriculture emploie plus de la moitié de la population active et contribue pour plus de 50 % à la formation du PNB. Rien pourtant de figé dans cette situation : l'agriculture afghane est brusquement... -

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

- Afficher les 204 références

Voir aussi

- ÉCONOMIE DE MARCHÉ

- DOUANIÈRE POLITIQUE

- ALIMENTATION ÉCONOMIE DE L'

- INDICATEUR, économie

- PRODUCTIVISME

- SUBVENTION

- CAIRNS GROUPE DE

- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)

- AGRICOLES PRIX

- EUROPE, politique et économie

- DÉCOUPLAGE DES AIDES À L'AGRICULTURE

- POLITIQUE AGRICOLE

- AACU (Accord sur l'agriculture du cycle de l'Uruguay)

- RÉVOLUTION VERTE

- SANTÉ DANS LE MONDE

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- IMPORTATIONS

- AIDE ÉCONOMIQUE

- ALIMENTAIRE LÉGISLATION

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- DROIT DE DOUANE

- MARCHÉS AGRICOLES RÉGLEMENTATION DES

- PAC (Politique agricole commune)

- SECTEUR AGRICOLE

- AIDE ALIMENTAIRE

- DOHA CYCLE DE

- SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE