AKKAD

Article modifié le

L'empire akkadien et sa civilisation

Les réalisations politiques et culturelles de la cour d'Akkad ont un caractère grandiose qui ne se comprend bien qu'après une comparaison avec l'activité des princes présargoniques.

L'organisation politique

Depuis des siècles, la Mésopotamie était divisée en une foule d'États-cités, ayant chacun leur prince ou « vicaire » du dieu local. Ces chefs ne cessaient de se faire une guerre mesquine de contestations frontalières ; de temps en temps, l'un d'eux ayant vassalisé quelques villes voisines se proclamait roi. Plusieurs peuples (Sémites, Sumériens, Hourrites, Élamites) se mêlaient dans la grande vallée et souvent dans chaque cité, mais la civilisation commune portait la marque des Sumériens qui avaient inventé l'écriture cunéiforme et dont la langue était la seule écrite dans le bas pays. Le Sumérien Lougal-zaggisi, devenu maître de la Mésopotamie (2325 env.), n'avait guère touché à l'autonomie locale ni aux dynasties de vicaires.

Au contraire, la royauté akkadienne va survivre à son fondateur et, après la chute de l'empire, elle servira de modèle aux maîtres successifs de la Mésopotamie jusqu'à Nabuchodonosor (vie s. av. J.-C.). C'est que, sans doute, elle correspond à une situation nouvelle et à des méthodes inédites, seules capables d'expliquer les sursauts désespérés des villes de basse Mésopotamie, liguées contre Akkad. L'installation de Sargon dans sa capitale doit être en rapport avec une arrivée massive de Sémites fraîchement sortis du désert. Cette immigration retire la majorité numérique au groupe sumérien et peut, à elle seule, justifier le remplacement, comme langue officielle, du sumérien par l'akkadien. Ce serait un anachronisme que de parler d'antagonisme racial, mais on peut penser que les guerriers et les scribes de Sumer, qui constituaient une classe dirigeante, n'ont pas accepté l'arrivée au pouvoir des Akkadiens qui leur paraissaient des étrangers, des barbares, sinon des soudards.

Nous n'avons pas de preuves formelles que Sargon et ses successeurs aient été vraiment plus durs que les rois présargoniques, que leur bureaucratie ait été plus efficace. Mais il y a sûrement un arrière-plan politique aux représentations et aux titres étonnants qui apparaissent avec la royauté akkadienne : « Roi des quatre régions » (des quatre points cardinaux), « Dieu », « Dieu d'Akkad », le souverain figuré avec la tiare à cornes (emblème de puissance jusqu'alors réservé aux divinités). En outre, des textes obscurs évoquent les « fils du palais », troupe d'élite et garde royale que le monarque aurait dotée de terres réquisitionnées autour de sa capitale.

L'organisation économique

C'est peut-être à une opération de ce genre que correspond le décret gravé sur l'obélisque de Manishtoushou, où il est question d'un important transfert de propriétés aux environs de Kish et de Marad (région de Babylone). Ce texte obscur a servi de base à toutes sortes de théories, dont la plus courante et la moins sûre veut que l'on passe brusquement, avec Sargon d'Akkad, d'une économie dirigée par le Temple, propriétaire des terres et employeur universel, à un régime de propriété privée. En fait, le contraste apparent entre les deux époques ne tient qu'aux lacunes de notre documentation : avant Sargon, nous n'avons que les archives (en tablettes) des temples ; dans le royaume akkadien, nous ne connaissons que les documents de firmes commerciales privées et ceux de grandes propriétés attribuées par le roi à ses principaux serviteurs.

Ces textes et les œuvres d'art découvertes semblent témoigner d'une grande prospérité. La richesse de la Mésopotamie repose toujours sur l'agriculture irriguée (au moins dans le Sud, qui produit orge, sésame et dattes), l'artisanat des cités et le grand commerce. Les marchands mésopotamiens font venir du bois de la Syrie septentrionale et sont en rapport avec les pays riches en mines et en carrières (Anatolie, Iran, Arabie, Inde). Les échanges avec le peuple de l'Indus atteignent alors leur apogée ; des œuvres composites (cylindres-sceaux représentant le zébu ou quelque signe de l'écriture harappéenne) témoignent de la rencontre des deux cultures ; mais, sur la route de l'Inde, les Mésopotamiens ne dépassent sans doute pas le port de Dilmoun, le grand entrepôt où les marchands de l'Euphrate livraient de l'argent, des cylindres, des bijoux et des armes contre l'or et le cuivre des pays lointains. Par contre, l'empire d'Akkad doit se passer de lapis-lazuli (belle pierre bleue dont on tirait jusque-là des cylindres, et autres petits objets de prix) ; et l'étain semble devenu momentanément rare en Mésopotamie : comme avant l'invention du bronze, on utilise assez souvent le cuivre pur. Sans doute, l'épuisement des rares gisements connus a-t-il provoqué l'arrêt d'un trafic qui reprendra après d'autres découvertes minières.

La production artistique

L'art offre plus d'originalité que l'organisation économique, et nous devons regretter que notre documentation se réduise à des trouvailles de hasard (pour une bonne part, le butin d'un roi d'Élam récupéré à Suse par les archéologues français). Il y a, en effet, un progrès énorme de la période du Dynastique archaïque à l'époque d'Akkad. On l'explique souvent par le triomphe des pasteurs sémitiques qui auraient eu plus de goût et de fantaisie que les paysans sumériens. Il est possible aussi que l'État mésopotamien, brusquement passé du cadre de la cité à celui d'un empire, ait eu, à partir des conquêtes de Sargon, des moyens financiers supérieurs, des matières premières plus abondantes, et qu'aient pu ainsi se développer les vocations artistiques. D'ailleurs, quelques trouvailles montrent que l'artisanat des centres provinciaux restait attaché à la tradition. L'architecture royale n'est connue que par le palais de Narām-Sin à Tell Brak (bassin du Khabour). Bâti selon un plan très simple, l'édifice, qui mesure 110 m × 92 m, est composé d'une quarantaine de petites pièces et de six cours intérieures ; le mur, percé d'une seule porte, atteint l'épaisseur de 10 mètres. Ces dispositions originales font penser que la construction de Tell Brak était, à la fois, une résidence royale, une forteresse protégeant la route d'Anatolie contre les montagnards, et un entrepôt pour le tribut local et les marchandises échangées avec les Anatoliens.

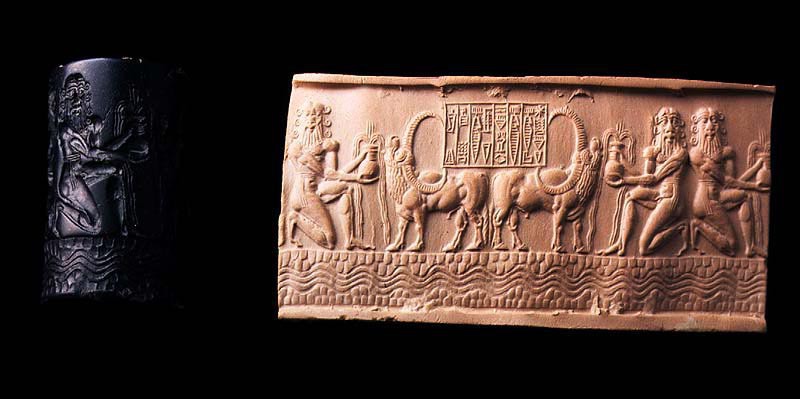

Comme aux siècles précédents, la sculpture est surtout représentée par des stèles de victoire et des orants. La seule stèle intacte est celle où Narām-Sin a fait célébrer son triomphe sur les Loulloubi (montagnards du Kurdistān). C'est une œuvre élégante, figurant avec des moyens sobres le dramatique effondrement des barbares, l'allant de l'armée akkadienne et la majesté du souverain victorieux. Mais on mesure mieux l'apport artistique de la cour d'Akkad, quand on compare ce chef-d'œuvre à la lourde stèle des Vautours (victoire d'un prince sumérien, 2470 env.) également conservée au Louvre. Les représentations, malheureusement mutilées, de Manishtoushou montrent que, à la différence des artistes du Dynastique archaïque, les Akkadiens ont osé aborder la grande statuaire et employer les pierres les plus dures. Le sondage du temple d'Ishtar, à Ninive, a mis au jour une étonnante tête de métal qui doit représenter un roi akkadien. L'habileté du métallurgiste traitant la perruque et la barbe du souverain rappelle le beau casque d'or des « tombes royales d'Our » (2500 env.) ; mais l'expression du visage qui allie intelligence, force et sérénité, tout en réalisant un véritable portrait, en fait une œuvre unique dans cet art mésopotamien qui s'est généralement peu soucié de rendre la personnalité. L'habileté des artistes d'Akkad atteint à la virtuosité avec les cylindres-sceaux : à mi-chemin entre les scènes vivantes mais encombrées, chères à l'époque présargonique, et les représentations sèches de l'orant qui triomphent au IIe millénaire avant J.-C., l'époque akkadienne produit des reliefs clairs, caractérisés par l'emploi de la symétrie. Le chef-d'œuvre, dans ce domaine, est sans doute le « cylindre de Shar-kali-sharri », où Gilgamesh abreuve le buffle avec le vase aux eaux jaillissantes.

Le même souci esthétique se retrouve dans l' écriture, brusquement plus soignée, faite de caractères élégants qui n'ont d'égaux que dans la bibliothèque d'Assourbanipal (viie s. av. J.-C.). Pour la première fois, les scribes utilisent le cunéiforme des Sumériens pour transcrire des langues étrangères : le hourrite (dans le Soubartou), l'élamite (à Suse et à Liyan, l'actuel Bandar Buschir) et surtout l'akkadien (qui va supplanter la langue nationale dans les documents des cours et des firmes hourrites et élamites, mais n'a, pour le moment, aucun succès en Sumer en dehors de la correspondance officielle). Devant adapter ce système d'écriture à des parlers dont la structure est toute différente du sumérien, ils en modifient les principes, en faisant prédominer les signes phonétiques (à valeur de son) au détriment des idéogrammes (signes désignant un objet, un être ou une idée).

Faute d'avoir retrouvé la capitale akkadienne, les assyriologues ne peuvent étudier la littérature de ce temps qu'à travers les fragments que nous ont transmis les Babyloniens, les Hittites et les Assyriens. On devine que les scribes d'Akkad avaient amélioré le genre déjà classique de l'inscription historique, et que, suivant une tradition ancienne, ils cultivaient l'épopée (Sargon et Narām-Sin en furent les héros) et recueillaient les présages à toutes fins utiles : telle anomalie du foie de la victime ayant été suivie, par exemple, d'une défaite à l'ouest devait produire les mêmes effets chaque fois qu'elle se représenterait en Mésopotamie. Les tablettes ne nous révèlent aucun autre aspect des croyances du temps ; c'est d'autant plus regrettable que les spécialistes attribuent la spiritualisation, qui va s'opérer dans la religion mésopotamienne, aux Sémites, qui auraient gardé de la vie pastorale une disposition particulière à la méditation religieuse.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gilbert LAFFORGUE : maître assistant à l'université de Paris-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

PREMIER EMPIRE MÉSOPOTAMIEN - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 265 mots

-

ASSYRIE

- Écrit par Guillaume CARDASCIA et Gilbert LAFFORGUE

- 9 697 mots

- 6 médias

-

BABYLONE

- Écrit par Guillaume CARDASCIA et Gilbert LAFFORGUE

- 7 331 mots

- 14 médias

...venant d'Iran. Puis l'équilibre est rompu avec l'Assyrien Toukoulti-Ninourta Ier (1245-1208) qui bat et fait prisonnier le Kassite Kashtiliash IV et se proclame roi de Sumer et d'Akkad, roi de Babylone, roi de Kardouniash (nouveau nom de la Babylonie). Mais la domination assyrienne provoque un soulèvement... -

ÉLAM

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 708 mots

- 2 médias

Pays voisin de la Babylonie situé le long de la rive droite du golfe Persique. Bien que le « tableau des peuples » énumérés dans la Genèse (x, 22) les range parmi les descendants de Sem, les Élamites étaient un peuple asianique qui parlait une langue encore mal connue, de type agglutinant...

-

GOUTI (XXIIe-XXIe s. av. J.-C.)

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 436 mots

- Afficher les 11 références

Voir aussi

- ROYAUTÉ SACRÉE

- ORIENT ANCIEN

- AGADÉ

- STÈLE

- SCEAU-CYLINDRE

- COMMERCE, histoire

- NARÂM-SIN, roi d'Akkad (env. 2260-env. 2225 av. J.-C.)

- SARGON D'AKKAD (XXIIIe s. av. J.-C.)

- MÉSOPOTAMIEN ART

- BABYLONIE

- BRAK TELL, site archéologique

- CUNÉIFORME ÉCRITURE

- AKKADIEN ou ACCADIEN, langue

- ANTIQUITÉ, sculpture

- ANTIQUITÉ, architecture