- 1. Caractéristiques des matières premières agricoles

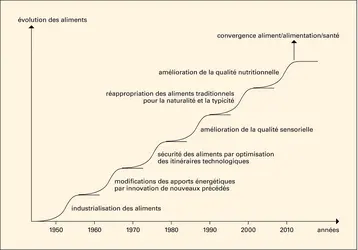

- 2. La qualité des aliments

- 3. Itinéraire technologique

- 4. Les procédés de transformation

- 5. Conservation des matières agricoles, des produits alimentaires intermédiaires et des aliments

- 6. Les différentes filières de transformation

- 7. Bibliographie

ALIMENTATION (Aliments) Technologies de production et de conservation

Article modifié le

Conservation des matières agricoles, des produits alimentaires intermédiaires et des aliments

Les technologies de conservation sont applicables indistinctement à des matières premières agricoles, des P.A.I. et des aliments. Elles permettent une fourniture alimentaire stable, compensant ainsi la saisonnalité des productions, et un approvisionnement des métropoles urbaines à partir des zones de production et de transformation, échanges accentués par l'internationalisation du marché alimentaire.

À partir d'un objectif simple – maintenir le maximum de valeur nutritionnelle et apporter le moins possible de modifications induites (texture, couleur, goût) –, les questions à résoudre sont la diminution, voire l'arrêt, des réactions enzymatiques et chimiques : les transferts d'eau et de soluté entre les différents compartiments d'un aliment (responsable des pertes de texture), les changements de phase (séparation de phases, cristallisation des matières grasses ou de l'amidon, responsable du rassissement du pain).

Les solutions technologiques sont multiples et reposent sur deux variables majeures : la disponibilité de l'eau, mesurée par l'activité de l'eau, et la température. Les micro-organismes ainsi que les tissus vivants (fruits et légumes) présentent deux variables complémentaires : le pH et la disponibilité de l'oxygène. Plusieurs technologies combinent ces différentes variables pour tirer parti des synergies.

Procédés traditionnels

Les procédés les plus traditionnels sont le séchage au soleil, le salage, la fumaison ou boucanage, le saumurage, les fermentations – éthanolique (vins, cidres) et lactique (fromages, choucroute, levains de panification) – et la conservation par le sucre et l'acide acétique (vinaigre).

La clé de l'inhibition du développement des micro-organismes est de s'attaquer aux éléments nécessaires à leur croissance : l'eau, l'oxygène, la température. Le séchage est de loin le procédé le plus ancien et le plus répandu. L'addition de sel ou de sucres (saccharose, lactose, glucose, sirops de glucose) permet de réduire l'eau disponible pour les micro-organismes ainsi que les enzymes présentes dans l'aliment. L'acidification, c'est-à-dire la baisse du pH, permet également de réduire – voire d'empêcher – le développement des microbes. Elle est mise en œuvre par les fermentations lactiques. Elle a été améliorée par l'usage d'agents fonctionnels (comme l'addition de glucono-delta-lactone, un « acidifiant retard ») qui permettent un pilotage plus précis de l'acidification.

Conservation par les basses températures

La conservation utilisant les basses températures, développée par le Français Charles Tellier à la fin du xixe siècle, est recherchée car elle permet aussi de maintenir les matières agricoles dans un état proche de celui de la récolte (fraîcheur). Les procédés frigorifiques nécessitent l'emploi de matières saines dès leur obtention et demandent un respect absolu de la chaîne du froid jusqu'à la consommation.

La réfrigération (entre 0 et 4 0C) réduit la vitesse de croissance des micro-organismes présents sans les affecter, ceux-ci reprenant toutes leurs activités en cas de réchauffement. L'eau reste liquide dans tous les cas. La date limite de consommation (D.L.C.) est de plusieurs jours.

La congélation (— 18 0C), en provoquant la cristallisation en glace de l'eau contenue dans les aliments, bloque pratiquement tout développement microbien, mais sans annuler toutes les activités enzymatiques. La surgélation (congélation rapide) provoque la formation de nombreux et petits cristaux de glace qui ne détériorent pas l'aliment. Pour protéger les aliments et éviter une dessiccation (assimilable à une lyophilisation), les emballages doivent présenter une étanchéité rigoureuse à la vapeur d'eau. La seule limitation de la congélation/surgélation est que toute fluctuation de température, même au-dessous de 0 0C, conduit à un renforcement de la cristallisation de l'eau, voire à un développement microbien au-dessus de 0 0C. La conservation de ces produits peut être très longue (9 à 18 mois pour les poissons gras, 24 mois pour les poissons maigres, 9 à 18 mois pour les viandes, 12 à 24 mois pour les aliments cuisinés, 30 mois pour les fruits). La limite de conservation réside dans les réactions autocatalytiques d'oxydation affectant les lipides et les vitamines liposolubles (10 p. 100 de pertes par an).

Conservation par la chaleur

Les traitements thermiques restent les plus employés industriellement. Ils comportent intrinsèquement un chauffage qui va aussi cuire l'aliment et, donc, créer de nouveaux arômes et textures. Ces procédés ne peuvent donc maintenir les aliments dans un état proche de celui d'un produit frais. Ils doivent toujours être définis par le barème de traitement, c'est-à-dire le couple temps de traitement-température. Ils ont pour objectif de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines. Un des avantages de cette famille de procédés est qu'ils peuvent s'appliquer directement sur l'aliment conditionné (boîte métallique, emballage multicouche), ce qui facilite la conservation des aliments ainsi stabilisés jusqu'à leur consommation.

La pasteurisation(mise au point initialement par Pasteur dans les années 1860) est un traitement thermique limité (15 secondes à 72 0C) qui est utilisé principalement pour les produits liquides (lait et produits laitiers, jus de fruits, soupes...). Elle provoque uniquement la disparition des bactéries pathogènes. Les autres bactéries n'étant pas détruites, les produits pasteurisés se conservent (au froid) quelques jours.

L' appertisation, ou stérilisation, méthode inventée par le Français Nicolas Appert (d'où son nom), détruit les enzymes et les micro-organismes, en particulier les formes sporulées, par un passage à haute température (120 à 130 0C pendant quelques minutes à une heure, en fonction du conditionnement) d'un aliment déjà conditionné. La date limite d'utilisation optimale atteint alors trois à cinq ans. Toutefois le contenu nutritionnel peut être significativement affecté pour les vitamines.

Procédés résultant d'innovations

Les procédés modernes, dans leur principe, ne font que reproduire de manière ciblée des mécanismes présents dans les procédés traditionnels.

La lyophilisation, procédé de séchage à froid (— 40 à — 50 0C), préserve très bien les structures fortement hydratées qui supportent mal les séchages à l'air chaud. Elle utilise le principe physique de la sublimation, c'est-à-dire le passage d'un élément (ici l'eau) de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Ainsi, sous l'effet du vide, l'eau est sublimée directement à partir de l'aliment préalablement congelé. Le café et les champignons sont parmi les produits ainsi traités, pouvant alors se conserver quelques mois à des teneurs en eau inférieures à 2 p. 100.

Le traitement à haute température (procédé U.H.T., ultra-haute température), utilisé pour certains produits liquides (lait, jus de fruits) ou plus consistants (soupes, desserts lactés, crème...), affecte toutes les bactéries présentes dans les aliments, et, à un moindre degré, les enzymes, grâce à un passage à 130-140 0C durant 1 à 5 secondes. La conservation à température ambiante, sans ouverture de l'emballage, peut atteindre trois mois.

La microfiltration tangentielle et l'ultrafiltration continuent leur développement au niveau industriel. La microfiltration tangentielle se distingue de l'ultrafiltration par la taille plus importante des constituants retenus, par des flux souvent plus importants et une pression de travail généralement plus faible (pression transmembranaire < 0,3 MPa).

Pour les produits végétaux sont apparus les conditionnements sous atmosphère contrôlée (AC, 3 p. 100 d'oxygène) ou ULO (ultra low oxygen, moins de 1 p. 100 d'oxygène). La modification de l'atmosphère concerne principalement l'oxygène (appauvrissement en O2), l'eau et le dioxyde de carbone (enrichissement en CO2). Ces atmosphères sont aussi utilisées pour les produits prêts à l'emploi (quatrième gamme). Elles remplacent l'air contenu dans l'emballage de l'aliment (le tout devant alors être stocké à basse température) et permettent de réduire l'activité respiratoire des cellules vivantes végétales et la sensibilité des produits à l'éthylène. Cette molécule, produite par les végétaux, a pour rôle d'accélérer la maturation des fruits. La présence de CO2, qui est un antagoniste de l'éthylène, retarde la maturation des fruits et, donc, la sénescence des fruits mûrs.

L' irradiation ou ionisation est un procédé coûteux où la matière est soumise à une faible dose de rayonnements ionisants générés par un accélérateur de particules (flux d'électrons) ou par une source radioactive (cobalt 60 ou césium 137 émettant des rayonnements gamma). Son intérêt réside dans la possibilité de traiter le cœur des aliments, même emballés. Ce procédé est utilisé pour réduire la capacité germinative de la pomme de terre, de l'ail ou des oignons, pour désinsectiser les agrumes et les fruits secs, pour détruire les parasites dans les viandes de porc ou de cheval (trichinose), pour différer le mûrissement des fruits charnus, pour pasteuriser les viandes de volaille, de poisson, les crustacés congelés... L'innocuité de ce procédé a été reconnue par les experts de l'O.M.S., de la F.A.O. et de l'A.I.E.A. Toutefois, des incertitudes liées à la présence de cyclobutanones, provenant de l'irradiation de lipides, alimentent actuellement les recherches.

Les traitements chimiques sont peu répandus et concernent surtout la préservation de molécules oxydables. Le traitement des margarines par bullage d'hydrogène sature les liaisons des acides gras polyinsaturés, mais crée des acides gras cis et trans (AGT). Ces AGT sont à rejeter nutritionnellement, car ils augmentent notamment les risques de problèmes cardio-vasculaires, à la différence de ceux qui sont présents naturellement dans les produits laitiers. Signalons que la plus grande partie des AGT du régime alimentaire figurent surtout dans la margarine ou dans des aliments cuits ou frits à l'aide de ces produits. Seul le Danemark a pris des mesures (2003) pour éliminer officiellement les AGT produits industriellement. L'hydrogénation partielle est en voie d'abandon au profit de l'hydrogénation complète qui permet de produire des graisses solides sans acides gras trans. Par ailleurs, les travaux en désodorisation ont montré que la formation des acides gras trans est sensiblement nulle au-dessous de 220 0C, faible entre 220 et 240 0C et quasi exponentielle au-delà de 240 0C, ce qui permet de recommander des domaines paramétriques.

L'ensemble de ces technologies de conservation a conduit à une grande diversité de produits alimentaires qui font l'objet d'un classement en cinq gammes : les produits frais (première gamme), les produits appertisés (deuxième gamme), les produits congelés (troisième gamme), les produits frais ou vivants ayant subi un traitement de préparation (lavage, emballage) et prêts à l'emploi (quatrième gamme), et les produits contenant des végétaux ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation d'au moins six semaines (cinquième gamme).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul COLONNA : ingénieur agronome (I.N.A.P.G.), docteur ès sciences physiques, université de Paris-VI

Classification

Médias

Autres références

-

CONTRÔLE CENTRAL DE L'APPÉTIT

- Écrit par Serge LUQUET

- 5 946 mots

- 6 médias

Tous les organismes ont besoin d’un apport en calories qui s’équilibre avec leurs besoins énergétiques pour assurer leur survie. Ainsi des mécanismes sophistiqués et redondants se sont-ils mis en place au cours de l’évolution afin d’optimiser la capacité d’un organisme à s’adapter à ses besoins...

-

CRISES D'ACCÈS À L'ALIMENTATION

- Écrit par Laurence ROUDART

- 5 698 mots

- 6 médias

Les crises d’accès à l’alimentation constituent l’une des deux grandes catégories des crises alimentaires. Très répandues dans le monde contemporain, elles sont classées en différentes phases selon leur gravité. Leurs causes immédiates sont soit une insuffisance des disponibilités vivrières, soit une...

-

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

- Écrit par Martine FLAMENT

- 7 260 mots

- 2 médias

Les troubles des conduites alimentaires (TCA) regroupent principalement l’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique.

Les conduites anorexiques sont décrites comme des conduites de restriction alimentaire extrême dès l’Antiquité. Elles revêtent un caractère mystique au Moyen...

-

AGRICULTURE URBAINE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Xavier LAUREAU

- 6 274 mots

- 8 médias

Lemodèle alimentaire français, que l’on retrouve avec des nuances plus ou moins sensibles dans la plupart des pays industrialisés, a été globalement marqué par un ensemble d’évolutions comparables depuis les années 1990. Les principales sont liées au développement de certains comportements alimentaires :... -

CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 728 mots

- 3 médias

-

ZOONOSES

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 4 530 mots

- 4 médias

...de décisions et de normes cruciales en matière de santé publique nationale comme internationale. Ce sous-ensemble des zoonoses défini par le lien avec l’alimentation humaine (et animale) évolue sans cesse, comme le montrent l’histoire de la « vache folle » des années 1990 et les poussées de fièvre Ebola....

Voir aussi

- STÉRILISATION, microbiologie

- CONGÉLATION

- MICRO-ORGANISME

- QUALITÉ

- IONISATION

- IRRADIATION

- MARGARINE

- LABELS

- SÉCURITÉ SANITAIRE

- MICROFILTRATION

- RISQUES ALIMENTAIRES

- SURGÉLATION

- ALIMENTS CONSERVATION DES

- GRAS ACIDES

- APPELLATION & INDICATION D'ORIGINE

- TEMPÉRATURE

- HUILES VÉGÉTALES

- HACCP (Hazard Analysis Critical Control point)

- ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE, agroalimentaire

- MEUNERIE ou MINOTERIE

- GLUCOSE

- AMIDON

- RÉFRIGÉRATION

- ALIMENTAIRE LÉGISLATION

- AGROALIMENTAIRE TECHNOLOGIE

- ALIMENTS

- NUTRITION HUMAINE

- VIANDE

- UHT (ultra haute température)

- MALT

- APPERTISATION

- ULTRAFILTRATION

- FROMAGE

- SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

- AOC (appellation d'origine contrôlée)

- AOP (appellation d'origine protégée)