- 1. Définition et cadre de l'allergie

- 2. Les allergènes

- 3. L'induction de la réaction allergique

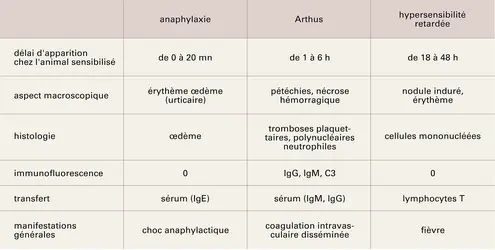

- 4. Classification des réactions allergiques

- 5. Syndromes allergiques expérimentaux

- 6. Mécanismes cellulaires et moléculaires des réactions allergiques

- 7. Les syndromes allergiques cliniques

- 8. Bibliographie

ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ

Article modifié le

Les syndromes allergiques cliniques

Problèmes généraux

L' allergie clinique pose des problèmes auxquels il est encore difficile de répondre. Pour quelle raison seule une fraction de la population exposée au même environnement se sensibilise-t-elle tandis que le reste demeure indemne ? Pourquoi un individu se sensibilise-t-il à une substance donnée et non à d'autres aussi réactives ? Pourquoi les symptômes de l'allergie se manifestent-ils à tel moment de la vie, alors que les conditions favorables à leur apparition étaient réunies depuis des années ? Pourquoi certaines manifestations allergiques qui ont affecté l'individu pendant des années cessent-elles spontanément sans aucune raison ? Autant de questions auxquelles il est impossible de donner une réponse mais qui soulignent le caractère individuel des affections allergiques.

Pour expliquer ces faits, les cliniciens ont de tout temps incriminé la défaillance de certaines fonctions organiques : foie, tractus digestif, fonctions éliminatoires. Qu'y a-t-il de vrai dans ces croyances ? Il ne peut certainement pas s'agir d'une tare systématique qui prédispose à l'allergie. Cependant une muqueuse digestive déficiente en enzymes peut favoriser la pénétration de substances alimentaires non digérées, c'est-à-dire des antigènes potentiels. Il en est de même des muqueuses respiratoires chroniquement infectées ou encore d'un tégument cutané défectueux et mal protégé. On arrive ainsi à cette notion, qui est sûrement légitime, que certaines déficiences organiques peuvent prédisposer à la sensibilisation allergique. C'est peut-être dans ces éléments, plus que dans les facteurs génétiques proprement dits, qu'il faut chercher cette notion de terrain à laquelle la vieille école reste attachée. Quant aux facteurs psychiques, leur rôle doit être considéré avec beaucoup de sérieux car la relation entre les fonctions nerveuses centrales et périphériques et les réponses inflammatoires allergiques ont été démontrées.

On évoque souvent en allergie les facteurs héréditaires. Il existe certes une prédisposition à l'allergie de caractère familial. Cliniquement, cette impression s'impose. Les pédiatres ont relevé depuis longtemps que les enfants atteints d'eczéma infantile sont prédisposés à devenir asthmatiques. Pourtant cette impression ne résiste pas à l'analyse scientifique. Une enquête faite sur les jumeaux homozygotes ne confirme guère le caractère génétique de l'allergie. D'autre part, l'hérédité n'est pas indispensable au développement d'une maladie allergique, et comme le démontre l'expérience quotidienne chaque individu peut, un jour ou l'autre, développer une sensibilisation en dehors de tout antécédent familial.

Les syndromes allergiques sont patents dans des maladies aussi dissemblables que rhinopathies, asthme, eczéma, hémopathies, migraines, thyroïdite, myasthénie grave, etc. : leur base immunologique commune est constituée par la sensibilisation allergique. Tous les tissus peuvent pratiquement devenir le siège de réactions allergiques, ce qui explique le grand polymorphisme de leurs manifestations cliniques. Cela peut être le tégument cutané avec des manifestations comme l'urticaire, l'œdème de Quincke, l'eczéma, les érythèmes polymorphes, le purpura. Cela peut être la muqueuse du tractus respiratoire avec diverses formes de rhinopathies ou de sinusites, la toux spasmodique, l'asthme. Les allergies de l'appareil digestif peuvent se traduire par des gastrites, des entérites, des colites, des pancréatites, et elles peuvent même imiter le syndrome abdominal pseudochirurgical aigu. Des troubles affectant le foie, le tractus urogénital, les articulations, le système nerveux central et périphérique, les muscles striés, les vaisseaux, l'œil et ses annexes, l'oreille interne peuvent relever de causes allergiques.

Principaux syndromes allergiques

Choc anaphylactique

Il revêt chez l'homme la même symptomatologie et la même gravité que chez l'animal : un collapsus cardio-vasculaire aigu dramatique peut survenir quelques minutes après l'administration d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment, voire la piqûre d'un insecte chez un individu sensibilisé. Divers médicaments, dont l'« inoffensive » aspirine, peuvent causer de tels accidents.

Maladie sérique

Ce syndrome est caractérisé par l'apparition d'une éruption urticarienne, du prurit, de la fièvre, des arthralgies, des adénopathies et parfois de l'albuminurie. Les symptômes surviennent généralement sept à dix jours après l'administration d'un sérum thérapeutique, de pénicilline ou, bien que plus rarement, d'autres médicaments. Les lésions presque toujours réversibles et curables appartiennent au type III de la classification adoptée ici.

Asthme et coryza spasmodique

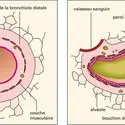

L' asthme se manifeste par des accès de dyspnée paroxystique du type expiratoire, s'accompagnant de toux, de râles sibilants et d'une expectoration visqueuse et perlée.

Le coryza spasmodique est caractérisé par une congestion des muqueuses nasales, sinusiennes, conjonctivales.

Le coryza spasmodique et l'asthme sont deux manifestations de la même maladie qui affectent les deux étages des voies respiratoires. Ils peuvent être indépendants, coïncider ou se succéder.

Lorsque la périodicité des troubles est strictement rythmée par les saisons, il y a des chances que l'agent responsable soit d'origine végétale : pollens de fleurs ou spores de champignons atmosphériques. Une périodicité moins rigoureuse et l'étalement des crises au fil de l'année suggèrent la présence, dans l'environnement, de causes permanentes dont la nature est variable : poussières de maison, poils et squames d'animaux domestiques, causes professionnelles (farine chez les boulangers, poils d'animaux chez les fourreurs, poussières de bois chez les ébénistes, produits pharmaceutiques chez le personnel médical ou paramédical). Il faut y ajouter les facteurs bactériens, alimentaires, sans exclure certaines causes endogènes voire psychiques.

Coryza spasmodique et asthme sont des affections qui débutent à tous les âges. Par leur tendance à la chronicité et à la surinfection, sources de complications, ces affections doivent être considérées comme des maladies graves.

Urticaire et œdème de Quincke

L' urticaire, éruption cutanée caractérisée par des papules prurigineuses analogues à celles que provoquent les piqûres d'orties, évolue le plus souvent par poussées.

L' œdème de Quincke se manifeste par des tuméfactions circonscrites et limitées pouvant siéger sur n'importe quelle partie du corps sans excepter les muqueuses viscérales. Ces tuméfactions apparaissent et évoluent par poussées, avec récidives, et certaines formes sont héréditaires.

L'urticaire, le dermographisme et l'œdème de Quincke sont trois aspects différents d'une manifestation allergique caractérisée par les mêmes éléments lésionnels : vasodilatation, transsudation plasmatique et infiltration éosinophile. Les trois affections peuvent évoluer d'une manière autonome ou coïncider. Leur étiologie se confond. Parmi les causes les plus communes, il faut mentionner par ordre décroissant de fréquence les infections focales, les médicaments et certains aliments.

Eczémas

On englobe sous le terme d'eczéma des éruptions cutanées de cause et d'évolution différentes mais qui possèdent en commun le même type de lésions élémentaires : éruption érythémato-vésiculeuse, associée histologiquement à la spongiose (dissociation des cellules épidermiques par l'exosérose) et infiltrations lymphocytaires.

L'eczéma reconnaît grossièrement deux étiologies différentes :

– Eczéma atopique. Cette affection est diagnostiquée plus fréquemment chez le nourrisson et les lésions sont caractéristiques par leur localisation : visage, cou, plis de flexion des membres. La maladie évolue par poussées et s'accompagne d'une peau particulière, sèche, aux réactions différentes lors de la pression ou du frottement, avec parfois aspect ichtyosique. Le taux de guérison est variable et les rechutes peuvent survenir à l'âge adulte. L'existence de cet eczéma clinique est fréquemment associé à une élévation considérable, dès les premiers mois de la vie, du taux d'IgE circulantes. Les taux constatés peuvent dépasser 10 000 kU/l. L'eczéma atopique précède fréquemment, ou accompagne, ou alterne avec des manifestations d'allergie respiratoire : rhinite, asthme. Parmi les facteurs déclenchants et/ou aggravants, il faut souligner la fréquence des allergies alimentaires, en particulier au lait de vache. Le défaut sous-jacent semble être une dysrégulation lymphocytaire avec diminution de la répression de la synthèse des IgE.

– Eczéma de cause externe. Dermite de contact. Autant dans l'affection précédente, l'étiologie et l'évolution restent obscures et difficiles à préciser, autant celles-ci sont claires dans les dermites de contact. On observe des lésions cutanées à forme d'eczéma provoquées par le contact avec des substances diverses : médicaments, cosmétiques, substances d'origine minérale, végétale ou synthétique. On a vu plus haut les réactogènes susceptibles d'être impliqués ainsi que les bases immunologiques de cette lésion. Il convient d'ajouter ici deux faits : a) la sensibilisation générale secondaire au contact externe avec la drogue. L'expérience montre en effet que la sensibilisation par voie exogène peut entraîner une allergie générale avec toutes les séquences qu'elle comporte ; b) la photosensibilisation par le médicament introduit par voie interne. Elle se traduit par des réactions cutanées de diverses formes (eczéma, urticaire, dyschromie) lors de l'exposition même minime au soleil. Parmi les substances du dernier groupe les plus fréquemment en cause, il convient de citer certaines essences végétales : bergamote, limon, angélique, parfums divers et médicaments (dérivés de la phénothiazine).

Maladies par autosensibilisation

En pathologie humaine, la liste des affections par autosensibilisation s'allonge à mesure que se perfectionnent les techniques immunologiques. Sont considérées ou présumées comme relevant de la pathogénie auto-immune les affections suivantes : l'anémie hémolytique avec auto-anticorps, l'hémoglobinurie paroxystique, le purpura thrombocytopénique, le lupus érythémateux disséminé, la polyarthrite chronique évolutive, la sclérodermie, la dermatomyosite, la périartérite noueuse, la myasthénie grave, certaines azoospermies, l'ophtalmie dite sympathique, le diabète insulino-dépendant, certaines thyroïdites, l'anémie de Biermer, etc.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard HALPERN : membre de l'Institut, professeur au Collège de France, directeur de l'Institut d'immunologie

- Georges HALPERN

: docteur en médecine,

adjunct professor of medicine ,division of rheumatology-allergy , University of California, Davis. - Salah MECHERI : docteur vétérinaire, chef de laboratoire

- Jean-Pierre REVILLARD : professeur d'immunologie à l'université de Lyon-I-Claude-Bernard

Classification

Médias

Autres références

-

ACARIENS

- Écrit par Jean-Louis CONNAT et Gabriel GACHELIN

- 6 632 mots

- 2 médias

...– le plus souvent du genre Dermatophagoïdes – qui vivent dans la poussière, la literie, etc., et se nourrissent de débris tégumentaires humains. Ils sont responsables d'une pluralité de phénomènes allergiques de gravité variable, qui sont liés à leurs déjections ou à des composants de leur cuticule.... -

ALIMENTATION (Aliments) - Risques alimentaires

- Écrit par Jean-Pierre RUASSE

- 4 759 mots

- 1 média

D'autrepart, les observations s'accumulent d'accidents allergiques liés à la présence d'antibiotiques dans les aliments d'origine animale. La question n'est pas résolue par le fait de ne pas déceler, à l'analyse, de résidus actifs, car les résidus métaboliques, dénués de pouvoir antibiotique, peuvent... -

ANESTHÉSIE

- Écrit par Francis BONNET et François CHAST

- 4 120 mots

- 2 médias

...par l'étude de critères anatomiques lors de la consultation préanesthésique. Cette consultation permet de choisir les techniques d'intubation adaptées. Le risque allergique, en partie imprévisible, est cependant augmenté quand le patient présente certains antécédents : la consultation préanesthésique... -

ASTHME

- Écrit par Philippe GODARD et François-Bernard MICHEL

- 5 860 mots

- 2 médias

...à l'asthme, connue depuis l'Antiquité, puisqu'il existe des familles d'asthmatiques, fournissant à cette maladie un « terrain » favorable ou atopie. L'atopie est en effet l'aptitude d'un organisme à réagir aux allergènes contenus dans l'air de l'environnement par une production spontanée d'immunoglobulines... - Afficher les 31 références

Voir aussi

- INTERFÉRON

- MICRO-ORGANISME

- LANGERHANS CELLULE DE

- TERRAIN, médecine

- ALLERGÈNE

- POLYNUCLÉAIRES BASOPHILES

- INTRADERMO-RÉACTION

- ATOPIE

- CHIMIOKINES ou CHÉMOKINES

- COMPLÉMENT, immunologie

- PEAU MALADIES DE LA ou DERMATOSES

- INFECTION

- MÉDIATEURS BIOCHIMIQUES

- HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE

- FREUND ADJUVANT DE

- TUBERCULINE

- AUTO-IMMUNITAIRES MALADIES ou AUTO-IMMUNES MALADIES

- BASEDOW MALADIE DE

- ANTICORPS

- RESPIRATOIRE PATHOLOGIE

- HAPTÈNE

- ANAPHYLAXIE

- ARTHUS PHÉNOMÈNE D'

- ANTIANAPHYLAXIE

- BESREDKA ALEXANDRE (1870-1940)

- CORYZA SPASMODIQUE

- TOLÉRANCE IMMUNITAIRE

- IMMUNOGLOBULINES

- IMMUN-SÉRUM ou ANTISÉRUM

- LYMPHOCYTES

- MASTOCYTE

- PORTIER PAUL (1866-1962)

- SCHULTZ-DALE PHÉNOMÈNE DE

- RÉAGINE

- QUINCKE ŒDÈME DE

- SÉRIQUE MALADIE

- RÉACTION IMMUNITAIRE

- ÉPITOPES ou DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES

- IMMUNOGÉNICITÉ

- PRÉSENTATION DE L'ANTIGÈNE

- PROSTACYCLINE

- ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE

- LYMPHOKINES

- CYTOLYSE

- RECONNAISSANCE, immunologie

- GERMES, biologie

- CYTOTOXICITÉ

- INTERLEUKINES

- CYTOKINES

- IMMUNISATION

- COMPLEXE IMMUN

- CHOC ANAPHYLACTIQUE

- LYMPHOCYTES B

- LYMPHOCYTES T

- IgG

- IgA

- IgE

- DERMATITE DE CONTACT ou DERMITE DE CONTACT

- MONOKINES

- RÉCEPTEUR, biochimie

- ADJUVANTS, biologie et médecine