ALPES

Article modifié le

Géologie des Alpes

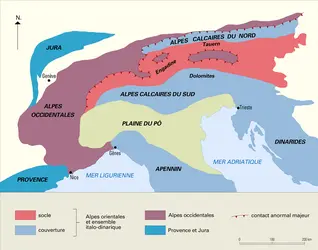

Les Alpes ne sont qu’une partie de l’arc alpidique qui, partant de Gibraltar, se poursuit, au-delà de Vienne, par les Carpates et la chaîne du Balkan, en bordure sud du continent européen. Cet arc alpidique n’est lui-même qu’une partie des chaînes méditerranéennes, qui relèvent également de l’orogenèse alpine, de même d’ailleurs que l’ensemble des chaînes téthysiennes, qui forment une vaste ceinture montagneuse allant des Antilles aux îles de la Sonde entre l’ensemble Amérique du Nord-Eurasie et l’ensemble Amérique du Sud-Afrique-Arabie-Inde-Australie.

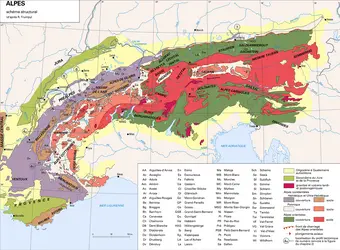

Bien que formant un arc montagneux continu de Nice à Vienne, les Alpes sont néanmoins constituées de deux secteurs totalement différents juxtaposés à la suite des mouvements tectoniques alpins : les Alpes occidentales, développées en France, en Italie et en Suisse ; les Alpes orientales, qui s’étendent en Autriche, en Italie et en Yougoslavie. La limite entre ces deux secteurs se situe au niveau de la haute vallée du Rhin, notamment dans le canton des Grisons (Suisse), le petit État du Liechtenstein ayant pour particularité de s’étendre moitié sur les Alpes occidentales, moitié sur les Alpes orientales.

Les Alpes viennent en contact avec d’autres édifices tectoniques :

– en avant, avec la Provence (et, de là, avec les Pyrénées), dont elles ne sont séparées que par les plans de Canjuers qu’entaillent les gorges du Verdon, et avec le Jura, dont elles sont séparées par la dépression des molasses suisses, mais qui se raccorde à elles par les chaînons du Jura méridional ;

– en arrière, avec l’Apennin, chaîne symétrique qui leur tourne le dos de part et d’autre de Gênes, et avec les Dinarides, qui passent insensiblement au versant sud des Alpes orientales sur les confins italo-yougoslaves.

Alpes occidentales

Les Alpes occidentales sont, mutatis mutandis, le secteur à la fois le plus « simple » des Alpes et le plus caractéristique des chaînes alpines au sens large. On peut y distinguer les Alpes franco-italiennes où, malgré la puissance des déformations, les différents éléments sont restés dans leur position paléogéographique relative, des Alpes suisses (ou « centrales »), où la tectonique prend une ampleur beaucoup plus grande.

Alpes franco-italiennes

Les Alpes franco-italiennes regroupent le comté de Nice, la haute Provence, le Dauphiné et une partie de la Savoie du côté français ; une partie de la Ligurie, le Piémont et le Val d’Aoste du côté italien.

Stratigraphie et paléogéographie

Les terrains qui constituent les Alpes franco-italiennes appartiennent à deux ensembles : un socle antérieur au Secondaire, d’âge hercynien ; une couverture secondaire et tertiaire.

A. Le socle est représenté dans une série d’affleurements en un certain nombre d’alignements parallèles à la direction générale de la chaîne ; ce sont, d’ouest en est :

a) les massifs cristallins externes développés du Mont-Blanc (au nord) au Pelvoux (au sud), par le massif de Beaufort et la chaîne de Belledonne, puis s’interrompant pour réapparaître dans le massif de l’ Argentera (dit aussi du Mercantour) ; de petits pointements plus localisés existent dans la région de La Mure sur le Drac, Remollon sur la Durance, Barles plus au sud ; ce socle est formé d’une série métamorphique sur laquelle reposent en discordance des terrains houillers continentaux du Carbonifère supérieur (bassins houillers de La Mure, des Grandes-Rousses, etc.) ;

b) le socle briançonnais, très différent du précédent, représenté par une série houillère comprenant l’ensemble du Carbonifère moyen et supérieur, devenant métamorphique vers l’est (massif de la Vanoise, massif d’Ambin) et le nord (schistes du Grand-Saint-Bernard) ;

c) les massifs cristallins internes, appartenant à trois séries. On y distingue, d’ouest en est : une suite de coupoles apparaissant sous les nappes de charriage de cette partie des Alpes – les schistes lustrés – soit, du nord au sud, les massifs du Mont-Rose, du Grand-Paradis, de Dora Maira et, plus à l’est, le massif de Sesia ; la zone d’ Ivrée, qui se développe vers le nord-est pour former le socle des Alpes orientales ; enfin, le massif de la Dent-Blanche, perché – charrié – sur les schistes lustrés et se rattachant probablement à la zone d’Ivrée.

Le massif de Sesia et la zone d’Ivrée sont séparés par une zone d’écailles mésozoïques très écrasée dite « zone du Canavese » qui a fait l’objet de nombreuses discussions. On a souvent considéré que, si la zone d’Ivrée appartient incontestablement, en continuité, au socle des Alpes orientales, la zone de Sesia appartient aux Alpes occidentales : la zone du Canavese ferait donc la frontière entre Alpes occidentales et Alpes orientales.

B. La couverture commence avec le Permien à faciès continental, parfois particulier (conglomérats bariolés à faciès « verrucano »), représenté sur des épaisseurs très variables. Elle recouvre les massifs cristallins d’une manière plus ou moins complexe en fonction de la tectonique. Elle forme parfois de vastes massifs comme les massifs calcaires subalpins à l’ouest des massifs cristallins externes ou les massifs de schistes lustrés du versant italien.

a) Le Trias présente une transition entre les faciès germaniques à l’ouest – dans ce qui sera la zone dauphinoise, avec leurs deux niveaux de gypse respectivement des Trias moyen et supérieur – et les faciès alpins à l’est, caractérisés essentiellement par des dolomies comme dans les Alpes orientales. Cette transition s’opère par l’intermédiaire des faciès briançonnais, puis piémontais pour lesquels le Trias supérieur calcaire se rapproche du faciès alpin, tandis que le Trias inférieur conserve certains traits germaniques, notamment un niveau de gypse du Trias moyen.

b) Le Jurassique et le Crétacé sont très caractéristiques de la paléogéographie alpine dans laquelle on distingue, partant du Massif central – qui représente l’avant-pays des Alpes – et en allant vers l’est (de l’extérieur vers l’intérieur) :

– une « zone dauphinoise » correspondant aux massifs subalpins et dont les massifs cristallins externes représentent le socle, caractérisée par une série puissante et monotone de marno-calcaires, caractéristique d’une sédimentation de marge continentale passive, avec deux épisodes calcaires plus marqués, l’un à la fin du Jurassique (calcaires « tithoniques » formant la première corniche subalpine), l’autre au milieu du Crétacé inférieur (calcaires « urgoniens » formant la deuxième corniche subalpine). Toutefois, dans un secteur transversal compris entre le Vercors au nord et l’axe mont Ventoux-montagne de Lure au sud, s’individualise une « fosse vocontienne » au Crétacé inférieur, telle que les faciès urgoniens y manquent : on n’y rencontre plus alors que la seule corniche tithonique. Des émersions sporadiques se produisent au début du Crétacé supérieur, notamment au Turonien, qui manque généralement ; dans le Dévoluy, elles s’accompagnent de la formation de quelques plis d’orientation ouest-est, caractéristique de mouvements « antésénoniens ». Après un retour général de la mer au Sénonien, une régression totale se place à la fin du Crétacé, comme d’ailleurs dans tout l’avant-pays alpin ;

– une « zone briançonnaise », différenciée de la précédente par l’extrême réduction de la série sédimentaire, en fonction d’émersions localisées et surtout d’absences de sédimentation marquées par des surfaces durcies, indiquant qu’il s’agissait d’un haut-fond sous-marin, bord extrême de la marge continentale européenne. Généralement, la série briançonnaise est représentée par quelques mètres d’un calcaire noduleux rouge dit « marbre de Guillestre », représentant le Jurassique supérieur et s’appuyant par une surface d’érosion sur le Trias, puis par quelques mètres de calcaire de la fin du Crétacé supérieur, à faciès pélagique, dits « marbres en plaquettes », reposant sur le marbre de Guillestre par l’intermédiaire d’une surface durcie ;

– une « zone piémontaise », s’opposant à la précédente par une série sédimentaire monotone et épaisse, caractéristique du bas de la marge continentale européenne et du début du domaine océanique téthysien. La partie inférieure, d’âge jurassique – et crétacé pour partie ? – a subi des métamorphismes de faciès schistes bleus et verts qui en ont fait des « schistes lustrés ». De puissantes masses ophiolitiques leur sont associées, d’âge probablement jurassique supérieur. Enfin le « flysch à helminthoïdes » (les helminthoïdes sont des traces en zigzag attribuées à des vers ou à des animaux voisins) d’âge crétacé supérieur, ayant échappé au métamorphisme, représente sans doute le sommet de la série piémontaise.

Le contraste que présente la série « condensée » briançonnaise, réduite à quelques mètres pour l’ensemble du Jurassique et du Crétacé, par rapport aux séries « compréhensives » de la zone dauphinoise et de la zone piémontaise est la caractéristique fondamentale de la paléogéographie alpine. On a pu distinguer toutefois des sous-zones de transition caractérisées par des séries sédimentaires intermédiaires, respectivement « subbriançonnaise » et « ultradauphinoise » entre la zone dauphinoise et la zone briançonnaise, et « prépiémontaise » entre la zone piémontaise et la zone briançonnaise.

c) L’Éocène paraît manquer dans la zone piémontaise. Dans la zone briançonnaise, un flysch marno-gréseux, dit flysch noir, se dépose pendant l’Éocène inférieur et moyen, en concordance sur les marbres en plaquettes crétacés. Dans la zone dauphinoise, après l’émersion de la fin du Crétacé, la mer revient en transgression et dépose des calcaires à nummulites à l’Éocène moyen et le flysch dauphinois à l’Éocène supérieur qui s’achève par des grès et des conglomérats caractéristiques (grès d’Annot dans le Sud, du Champsaur au sud du Pelvoux, de Taveyannaz en Savoie).

d) À l’Oligocène, l’ensemble des Alpes est émergé ; des formations molassiques se constituent qui reposent en discordance sur les terrains antérieurs dans divers bassins : molasses marines du bassin liguro-piémontais, discordantes sur les schistes lustrés à l’arrière de la zone piémontaise ; molasse rouge continentale de la zone dauphinoise, sensiblement concordante sur les terrains antérieurs. À l’approche du bassin rhodanien, des formations lagunaires annoncent le passage au système des lagunes du centre de la France (bassins de Senez, Barrême, etc.).

e) Au Miocène, les Alpes sont encadrées par la mer du sillon molassique périalpin à l’ouest – dont les formations transgressives sont sensiblement concordantes sur les terrains antérieurs – et la mer liguro-piémontaise où le Miocène prend la suite, en discontinuité – mais sans discordance – de l’Oligocène. À la fin du Miocène, de grandes masses de conglomérats pontiens – voire pliocènes – (plateau du bas Dauphiné, plateau de Valensole) marquent une importante surrection des Alpes, compensatrice d’effondrements, l’ensemble donnant à la chaîne une configuration proche de l’actuelle.

f) Au Pliocène, enfin, de puissantes séries d’abord marines, puis fluviatiles, s’accumulent dans le bassin d’effondrement du Pô, tandis que l’emplacement de l’actuelle vallée du Rhône est occupé par un bras de mer étroit.

g) Au début du Quaternaire, d’épaisses accumulations de conglomérats villafranchiens (plateau de Chambaran, « delta » du Var) témoignent d’une importante surrection des Alpes qui met une touche définitive à leur aspect actuel.

En conclusion, cette évolution des Alpes au cours du Secondaire et du Tertiaire montre la succession de trois paléogéographies :

– du Trias à l’Éocène, une paléogéographie alpine, dont les traits essentiels sont le sillon dauphinois, la ride briançonnaise et le sillon piémontais, bien caractérisée dès le début du Jurassique, et dont l’achèvement est marqué, dans chaque zone, par la sédimentation du flysch. Leurs différents caractères sont ceux d’une marge passive, européenne, du paléo-océan téthysien : la zone dauphinoise et la zone briançonnaise constituent la marge elle-même, tandis que la zone piémontaise fait la transition à l’océan (schistes lustrés) dont les massifs ophiolitiques représentent la croûte paléo-océanique ;

– à l’Oligocène et au Miocène, une paléogéographie « tardialpine », dont les traits essentiels sont l’arrière-fosse liguro-piémontaise et l’avant-fosse périalpine et qui correspond à la sédimentation des molasses, marines ou continentales suivant le cas ;

– au Pliocène et au Quaternaire, une paléogéographie postalpine », méditerranéenne, dont les traits essentiels sont le bassin d’effondrement du Pô et le golfe du Rhône, et qui correspond à la sédimentation de séries détritiques à valeur de molasses.

Tectonique

A. Les structures alpines

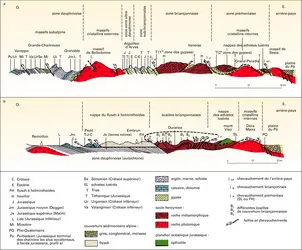

a) La zone dauphinoise qui, dans l’ensemble, est la partie la plus autochtone des Alpes, présente une tectonique relevant du style de socle ou du style de couverture.

Le style de socle se rencontre dans les massifs cristallins externes où de puissantes failles inverses pincent la couverture secondaire ; ainsi en est-il entre massif du Mont-Blanc et massif des Aiguilles-Rouges, où se trouve pincé le synclinal liasique de Chamonix, et entre le rameau interne et le rameau externe de la chaîne de Belledonne, ce dernier se terminant dans le dôme de La Mure. Le phénomène se reproduit vers l’intérieur entre les Grandes-Rousses et la chaîne de Belledonne, puis entre le Pelvoux et les Grandes-Rousses, enfin entre le Pelvoux et le Combeynot.

Le style de couverture est représenté dans les massifs subalpins dont la série sédimentaire est décollée sur le socle des massifs cristallins externes au niveau du Trias, tandis que le Permien et les niveaux de base du Trias restent solidaires du socle, formant « tégument » ; il en résulte des plis et des chevauchements vers l’extérieur de la chaîne alpine.

Le style régional de la zone dauphinoise varie selon l’endroit considéré.

Dans les chaînes subalpines septentrionales prédomine un style de plis-failles réguliers, subparallèles, mais non parallèles, à la direction générale de la chaîne et chevauchant vers l’extérieur. Par une suite d’inflexions axiales périodiques, cette partie de la chaîne se trouve divisée en massifs subalpins séparés par autant de cluses transversales (du nord au sud, massifs des Bornes, des Bauges, de la Grande-Chartreuse et du Vercors).

En ce qui concerne les chaînes subalpines méridionales, dans le domaine de ce qui fut la fosse vocontienne, cette régularité se perd ; deux régions peuvent être distinguées :

– le Diois et les Baronnies, au sud immédiat du Vercors, calés contre le gradin tectonique d’un axe joignant mont Ventoux (série de failles inverses à regard nord) et montagne de Lure (pli chevauchant vers le nord). La tectonique, de direction ouest-est, y est relativement désordonnée et témoigne d’un net décollement sur les « terres noires » du Jurassique ;

– les Alpes maritimes et les confins des Alpes de haute Provence où, décollés sur le Trias, des systèmes très complexes d’ écailles de couverture dessinent l’arc de Castellane, puis ébauchent l’arc de Nice. Ces écailles sont toutes chevauchantes, sauf exception, vers l’extérieur des Alpes, autrement dit dans le sens de la convexité de chacun de ces arcs.

Cette tectonique de la zone dauphinoise est récente, datant de la fin du Miocène : la molasse miocène est ployée et chevauchée dans les chaînes subalpines septentrionales, et le bord externe de l’arc de Castellane chevauche les formations miopliocènes du plateau de Valensole. Les émersions antérieures au Miocène ne paraissent pas avoir produit de structures importantes : la concordance est de règle entre les différents dépôts dauphinois. Deux exceptions, pourtant, à cette règle : le Dévoluy où quelques plis locaux, de direction ouest-est, se sont produits au Turonien, de sorte que le Sénonien est discordant ; les abords de la Provence – région de Digne par exemple – où des plis de direction ouest-est, échos des mouvements provençaux, se sont produits avant l’Oligocène, qui peut être discordant.

b) La zone briançonnaise chevauche la zone dauphinoise vers l’ouest. Ce chevauchement est avant tout celui du socle briançonnais, ainsi qu’il apparaît à partir du nord de Briançon, au col du Galibier, en Maurienne, en Tarentaise et de plus en plus en direction de la Suisse où l’on parle d’une « nappe du Grand-Saint-Bernard ». Mais, en outre, la couverture sédimentaire briançonnaise est décollée au niveau du gypse triasique moyen. Un certain nombre d’écailles de couverture briançonnaise se forment ainsi, chevauchant dans leur ensemble vers l’ouest, venant masquer le chevauchement de socle à partir de la région de Briançon et plus au sud, à la faveur de l’inflexion axiale progressive de la zone briançonnaise ; les plus connues sont les « nappes » du Guil (une nappe inférieure et une nappe supérieure) et, sur le même parallèle, celles de Roche-Charnière, Champcella, Peyre-Haute superposées dans cet ordre, mais il y en a bien d’autres.

À l’avant du chevauchement briançonnais sont entraînées une série d’écailles de couverture, également décollées au niveau du Trias, individualisées dans les zones de transition subbriançonnaise et ultradauphinoise. Les écailles ultradauphinoises sont para-autochtones, telle celle des Aiguilles-d’Arve qui s’enracine axialement au sud, entre les massifs du Pelvoux et du Combeynot. Les écailles subbriançonnaises sont franchement allochtones : c’est par elles que commencent les grands chevauchements alpins de l’ensemble pennique. Le chevauchement subbriançonnais est le « chevauchement pennique frontal ». Vers le nord, la zone subbriançonnaise peut se cicatriser complètement en une première « zone des gypses » triasiques qui emballent des lambeaux des séries briançonnaise et subbriançonnaise.

Enfin, la zone briançonnaise tend à se renverser vers l’est en un rétrochevauchement ou rétrocharriage, à partir de Briançon et plus au sud, prenant ainsi une allure « en éventail ».

L’âge de la tectonique briançonnaise n’est pas connu avec certitude : les dépôts tertiaires tardi- et post-tectoniques, qui auraient permis de la dater, manquent en effet dans cette zone. On sait toutefois que le flysch cesse de se sédimenter plus tôt (Éocène moyen) que dans la zone dauphinoise, ce qui est peut-être l’indice d’une première tectonisation plus précoce que celle de la zone dauphinoise. Il semble que le rétrocharriage appartienne à une seconde tectonisation plus tardive.

Pourtant, dans la zone ultradauphinoise, d’importants mouvements anténummulitiques apportent la discordance du flysch éocène supérieur jusque sur le Jurassique (flysch des Aiguilles-d’Arve) et même sur les massifs cristallins externes (flysch du Champsaur). Mais, outre que ces mouvements sont étroitement localisés à la marge ultradauphinoise de la zone dauphinoise, l’essentiel des structures observables résulte de phases tectoniques tertiaires : le flysch des Aiguilles-d’Arve fait partie de l’unité des Aiguilles-d’Arve entraînée sous les écailles subbriançonnaises et le chevauchement briançonnais.

c) La zone piémontaise est à l’origine des traits les plus caractéristiques de la tectonique alpine ; elle donne naissance à de grandes nappes de charriage dont deux principales, la nappe des schistes lustrés et la nappe du flysch à helminthoïdes :

– La nappe des schistes lustrés vient partout chevaucher le Briançonnais, entraînant parfois, à sa base, des écailles de couverture débitées dans les séries prépiémontaises. C’est une nappe de couverture, à base triasique, telle que les gypses se rassemblent parfois en une seconde « zone des gypses » qui emballe des lambeaux des séries de transition entre la zone briançonnaise et la zone piémontaise. Si, au nord, le front de la nappe des schistes lustrés est libre, détachant la vaste klippe du mont Jovet, au sud, en fonction du rétrocharriage précédemment évoqué, le Briançonnais se renverse vers l’est sur la nappe des schistes lustrés qui paraît passer au-dessous.

Cette dernière est reployée, de telle sorte qu’apparaissent, en boutonnière anticlinale, les massifs de socle du Mont-Rose, du Grand-Paradis, de Dora Maira et, plus à l’est, de Sesia. Néanmoins, ces massifs cristallins ne sont pas seulement des bombements anticlinaux : en effet, l’importance du raccourcissement dû à la nappe des schistes lustrés est telle que cela implique, au niveau du socle, un chevauchement de ces massifs cristallins vers l’ouest, qu’il s’agisse d’un simple cisaillement ou d’une nappe du Mont-Rose en forme de pli couché d’un style plastique lié au métamorphisme, comme dans la célèbre coupe due à Émile Argand où la nappe du Mont-Rose « s’encapuchonne » dans la nappe du Grand-Saint-Bernard et donne des « plis en retour » vers l’est.

La nappe des schistes lustrés est, en fait, une unité mise en place tardivement au-dessus d’un matelas frontal de gypse triasique. Sa tectonique intime, liée à ses métamorphismes, encore mal connue, permet probablement d’y reconnaître : des « schistes lustrés inférieurs », représentant la couverture des massifs cristallins internes, c’est-à-dire du bord extrême de la paléomarge européenne ; une « nappe ophiolitique » représentant la croûte du paléo-océan téthysien, avec, à sa base, des unités de schistes bleus ; des « schistes lustrés supérieurs » représentant la couverture sédimentaire paléo-océanique des massifs ophiolitiques. Mais ce n’est là qu’une description très provisoire : la tectonique de la zone piémontaise est certainement polyphasée, comme en témoignent les indications d’âge radiométrique des métamorphismes, avec des épisodes à 140 millions d’années (Jurassique supérieur), 110 Ma (Crétacé moyen), 45 Ma (Éocène supérieur). Sans doute son histoire est-elle aussi complexe que celle des zones internes des Dinarides.

– La nappe du flysch à helminthoïdes s’est avancée beaucoup plus loin que la nappe des schistes lustrés, jusque sur les zones briançonnaise et dauphinoise, et s’est bien conservée dans les ensellements transversaux des massifs cristallins externes, en Ligurie occidentale au sud du massif de l’Argentera, dans l’ Ubaye- Embrunais entre Argentera et Pelvoux, dans les Préalpes entre l’ensemble Mont-Blanc-Aiguilles-Rouges et l’ensemble Aar-Gothard.

Au cours de son cheminement depuis la zone piémontaise jusque sur la zone dauphinoise, cette nappe du flysch à helminthoïdes a laissé des témoins de son passage, perchés çà et là sur la zone briançonnaise : klippes des massifs de Chambeyron et de Peyre-Haute dans le Briançonnais, du Monte Jurin et de la Cima Brignola dans le Briançonnais ligure. Et elle a entraîné sous elle des lambeaux de poussée empruntés aux zones chevauchées : Briançonnais comme les lambeaux de l’Escouréous, de Chabrières, etc., dans la région de l’Ubaye-Embrunais ; Subbriançonnais comme les lambeaux du Morgon, des Séolanes, de Piolit, etc., dans la même région de l’Ubaye-Embrunais.

Après avoir dépassé le Briançonnais, la nappe du flysch à helminthoïdes a pu être chevauchée par celui-ci, au cours de mouvements ultérieurs : telle est la situation de la nappe de l’Ubaye et de la nappe de Ligurie occidentale ; le chevauchement du Briançonnais étant soit celui du socle, soit celui de sa couverture. En quelque sorte, dépassé par la nappe du flysch à helminthoïdes, le Briançonnais tend à rattraper celle-ci.

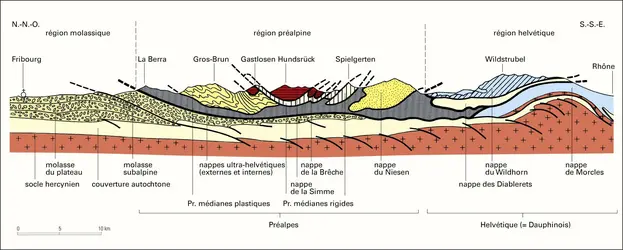

C’est dans cette optique qu’il faut replacer les problèmes des Préalpes qui forment des masses charriées de part et d’autre du lac de Genève, Préalpes du Chablais au sud-ouest, Préalpes romandes au nord-est, poursuivies au sud par quelques lambeaux de charriage isolés comme ceux des Annes et de Sulens, en Savoie, dans le massif des Bornes, ou au nord les différentes klippes de l’Oberland bernois. Ces Préalpes sont constituées fondamentalement, à la base, d’une série de nappes « ultra-helvétiques », d’affinités subbriançonnaises, où prédominent les flyschs de la fin du Crétacé ou du Tertiaire ancien ; celles-ci sont surmontées des nappes préalpines proprement dites, nappes des Préalpes médianes divisées en Médianes plastiques et Médianes rigides, nappe de la Brèche, toutes nappes dont les affinités sont subbriançonnaises et briançonnaises, et qui sont couronnées par la nappe de la Simme, associée à quelques lambeaux d’ophiolites, qui est probablement la nappe du flysch à helminthoïdes. En quelque sorte, les nappes préalpines correspondent à un puissant développement des lambeaux subbriançonnais et briançonnais, entraînés sous la nappe du flysch à helminthoïdes de l’Ubaye et de la Ligurie, la nappe elle-même ayant été presque totalement enlevée par l’érosion.

d) La zone du Canavese marque la cicatrice du paléo-océan téthysien entre le continent européen et ses dépendances, auquel appartient le massif de Sesia, et le continent africain (italo-dinarique), auquel appartiennent la zone d’Ivrée et le socle des Alpes orientales. Généralement masquée sous le vaste chevauchement austro-alpin, elle n’affleure dans le nord-ouest du Piémont qu’à la faveur du jeu tardif de la faille insubrienne reliée à la famille des failles néotectoniques qui déterminent la plaine du Pô.

e) La zone d’Ivrée représente le socle africain (italo-dinarique) largement développé dans les Alpes orientales. Elle est puissamment charriée sur l’ensemble des zones précédentes :

– par sa base, représentée par les péridotites de Lanzo, qui est la base de la croûte continentale, d’âge précambrien (et non pas jurassique comme les ophiolites associées aux schistes lustrés qui représentent la croûte du paléo-océan téthysien) ;

– dans son ensemble, pour donner la nappe de la Dent-Blanche qui n’est que le témoin le plus occidental des nappes austro-alpines.

B. Les tectoniques superposées

À ces structures tangentielles dont les vastes nappes sont caractéristiques de la tectonique alpine s’en surimposent d’autres qui les déforment ; ce sont successivement :

– des plis de fond en compression, à grand rayon de courbure qui reploient les structures antérieures. Citons, par exemple, les plis de fond des massifs cristallins externes qui se situent à la limite interne du domaine dauphinois, déformant celui-ci de même que les nappes qui l’ont recouvert. Ainsi les nappes préalpines sont-elles séparées de leur patrie par l’érosion qui a enlevé tous les terrains sédimentaires sur ce pli de fond anticlinal, qu’elles n’ont pas eu à franchir, le soulèvement des massifs cristallins externes étant postérieur au charriage : les nappes préalpines ne sont pas « passées par-dessus le mont Blanc », qui n’existait pas alors ; ou au contraire la nappe du flysch à helminthoïdes a-t-elle échappé à l’érosion dans les inflexions axiales de ce pli de fond entre Pelvoux et Mercantour d’une part, au sud du Mercantour d’autre part. On peut citer aussi les plis de fond de la série des massifs cristallins internes de l’alignement Mont-Rose - Grand-Paradis - Dora Maira qui, situés en plein domaine piémontais, reploient la nappe des schistes lustrés.

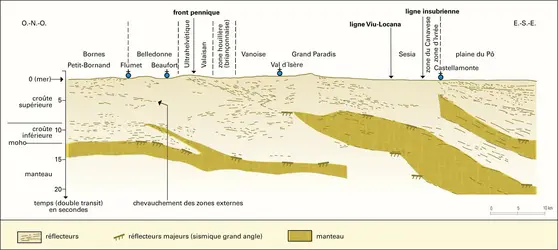

Cependant les structures de cette famille sont peut-être beaucoup plus marquées : les massifs cristallins externes chevauchent vers l’extérieur, y compris le massif du Mont-Blanc. Il y a de bonnes raisons de penser que l’ensemble des Alpes, plis de fond compris, est charrié sur l’Europe selon un cisaillement plat comme il en a été mis en évidence dans les Appalaches : dans le cadre du programme ÉCORS (Étude des continents et des océans par réflexion sismique) un profil a été établi qui confirme cette interprétation ;

– des plis de fond en extension, consistant en jeux de failles dont le résultat le plus clair est l’effondrement de la plaine du Pô. Tenant compte de l’altitude actuelle des Alpes et de l’épaisseur des sédiments plio-quaternaires sous la plaine du Pô, l’ampleur du mouvement vertical est de l’ordre de 10 kilomètres.

Replacés dans leur succession chronologique, les plis de fond en compression peuvent être considérés comme des structures tardialpines et les jeux de failles en extension comme des structures postalpines de nature néotectonique.

Il faut donc tenir le plus grand compte de ces tectoniques superposées : suivant celle que l’on retient, les Alpes franco-italiennes peuvent être considérées comme un édifice de nappes (structures alpines), comme deux anticlinaux de fond (structures tardialpines), ou comme un horst monoclinal (structures postalpines).

Bien entendu, les expressions « structures alpines », « tardialpines » et « postalpines » désignent des familles de structures qui, pour être caractérisées par leur style et leur chronologie relative, ne sont pas d’un âge (absolu) unique.

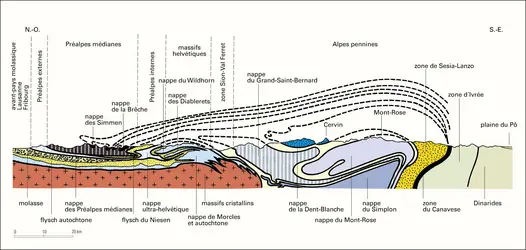

Alpes suisses

Outre les Alpes franco-italiennes, les Alpes occidentales comprennent également les Alpes suisses, avant de disparaître, par inflexion axiale, sous le charriage des Alpes orientales. Analogues dans l’ensemble, les Alpes suisses sont toutefois marquées par certains traits originaux qui autorisent parfois à les distinguer sous le nom d’« Alpes centrales ».

Ce sont d’abord des modalités de détail. Par exemple, les serrages de socle et les décollements de couverture s’accentuent dans la zone dauphinoise qu’on appelle désormais « zone helvétique » ; de puissantes nappes de charriage se forment ainsi : les nappes helvétiques (nappes de Morcles, des Diablerets, du Wildhorn à l’ouest, nappes de Glaris, de Murtschen, d’Axen à l’est).

La surélévation axiale de l’ensemble de l’édifice fait que les séries les plus profondes de l’édifice alpin apparaissent sous la zone piémontaise (ou la zone valaisanne) : sous la nappe du Mont-Rose – qui se divise en nappe de Tambo et nappe de Suretta à l’est – se développent les nappes du Simplon et du Tessin. Autre conséquence de cette surélévation axiale, dans les parties les plus superficielles, la couverture sédimentaire manque généralement, enlevée par l’érosion. Ainsi en va-t-il de la zone briançonnaise qui n’est plus connue que par son socle métamorphique formant la nappe du Grand-Saint-Bernard à l’ouest et la nappe de l’Adula à l’est ; c’est seulement en Suisse orientale, dans les Grisons, dans la zone d’inflexion axiale des Alpes occidentales avant qu’elles ne passent sous les Alpes orientales, que la couverture sédimentaire réapparaît : ainsi, la série secondaire briançonnaise est bien caractérisée dans les Alpes calcaires de Splügen – près du col du même nom – et dans le massif de Schams.

Enfin s’ajoutent d’éventuels relais paléogéographiques. Une « fosse valaisanne » paraît se développer rapidement dès le Val d’Aoste (zone de Val Ferret), en Valais (zone de Sion) et jusqu’en Suisse orientale, aux abords immédiats des Alpes autrichiennes (zone de Prättigau). Ses caractéristiques sont celles de la fosse piémontaise : schistes lustrés (Büdnerschiefer des Grisons), flysch crétacé (sans doute certains flyschs ultrahelvétiques dans l’ouest ; flysch du Prättigau dans l’est), chevauchement sur les zones externes ; avec quelques différences, comme sa relative pauvreté en ophiolites. Pour certains auteurs, fosse valaisanne et fosse piémontaise n’en font qu’une, leur distinction n’étant qu’une apparence tectonique. Pour d’autres, la fosse valaisanne est bien distincte de la fosse piémontaise et prendrait naissance aux dépens et en position du Subbriançonnais : dans ce cas il s’agit d’un relais axial ; car une seule zone ayant ces caractères persiste vers l’est, en direction des Alpes orientales : ou bien la zone piémontaise elle-même (première hypothèse), ou bien la zone valaisanne (seconde hypothèse).

Dans l’ensemble, les structures des Alpes helvétiques témoignent d’un serrage plus important que celui des Alpes franco-italiennes. Aussi, une terminologie tectonique prévaut-elle en Suisse, distinguant les Helvétides (pour les nappes helvétiques), les Pennides (pour les autres nappes issues des autres zones alpines plus internes, sans distinction), les Austrides enfin (pour les nappes des Alpes orientales). Prolongée vers les Alpes franco-italiennes, cette terminologie attribue les zones dauphinoise et ultradauphinoise aux Helvétides, les zones subbriançonnaise, briançonnaise, prépiémontaise, piémontaise aux Pennides, la zone d’Ivrée aux Austrides.

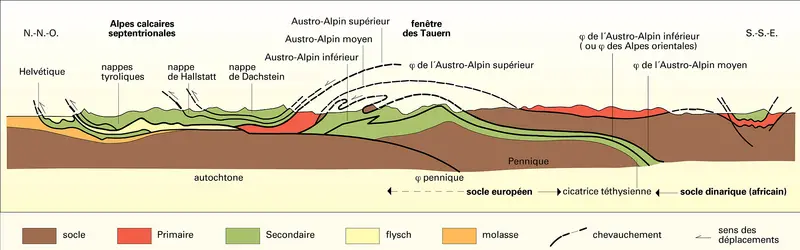

Alpes orientales

Au droit de la haute vallée du Rhin, les Alpes occidentales plongent donc sous les Alpes orientales sous lesquelles elles passent « en tunnel ». Les unités internes, penniques, apparaissent en fenêtre (fenêtre de l’Engadine, fenêtre de Tauern) ; tandis que les unités externes affleurent au front des Alpes orientales, sous celles-ci : helvétique sous forme d’unités très laminées apparaissant sporadiquement (région de Salzbourg, par exemple), nappes de flysch crétacé en une bande continue jusqu’au Wienerwald, passant au flysch du Prättigau vers l’ouest, et dont les affinités sont ainsi valaisannes ou piémontaises suivant l’idée qu’on en a.

Les nappes des Alpes orientales comprennent :

– à la base, un vaste complexe de nappes de socle formant les Alpes centrales, en un ensemble inférieur (Austro-Alpin inférieur : nappes de l’Err et de la Bernina et, sans doute, nappe de la Dent-Blanche), et un ensemble supérieur (Austro-Alpin moyen : nappes de Campo, de la Silvretta, de l’Oetzal à l’ouest, nappes des Mur Alpen à l’est) ;

– au sommet et en avant des nappes précédentes, des nappes de couverture secondaire et tertiaire formant les Alpes calcaires septentrionales (Austro-Alpin supérieur : nappes de l’Allgau, du Lechtal, de l’Inntal à l’ouest ; nappes du Dachstein, du Hallstatt, de Reiterhalm, de Traunalp, etc., au centre et à l’est).

Les Alpes orientales montrent donc, superposées sur une même verticale, des nappes de socle et des nappes de couverture. Ces dernières ont des affinités avec les Alpes calcaires méridionales, développées en Italie (Alpes de Lombardie, de Vénétie) et en Yougoslavie du Nord (Alpes de la Slovénie), qui reposent sur le socle des Alpes méridionales, modérément déformées, à leur place stratigraphique normale.

Ainsi, l’ensemble des Alpes orientales, socle et couverture, est de patrie italo-dinarique – donc africaine. Par là s’explique sans doute cette construction si particulière des Alpes orientales qui ne prolongent nullement les Alpes occidentales.

On retrouve également dans les Alpes orientales la succession des tectoniques alpine, tardialpine et postalpine, mise en évidence dans le cas des Alpes occidentales franco-italiennes. L’édifice de nappes qui vient d’être décrit est ployé par un vaste bombement anticlinal dans l’axe duquel l’érosion a dégagé les fenêtres de l’Engadine et des Tauern. Et, comme plus à l’ouest, la plaine du Pô est un bassin d’effondrement.

Signification des Alpes occidentales et des Alpes orientales

Les Alpes sont donc formées de deux secteurs, Alpes occidentales et Alpes orientales, de signification différente.

La structure des Alpes occidentalesest bien représentative de celle des différentes chaînes élémentaires du bassin méditerranéen. Elle résulte du serrage entre un avant-pays et un arrière-pays, ici respectivement le continent européen et le socle de la zone d’Ivrée qui passe à celui des Alpes orientales, d’affinité italo-dinarique et, par là, africaine. Si la tectonique des zones externes, zone dauphinoise, zone briançonnaise, est relativement commune, relevant du style de couverture ou du style de socle, celle des zones internes est, au contraire, caractéristique ; la zone piémontaise est le point de départ des grandes nappes : nappe des schistes lustrés et nappe du flysch à helminthoïdes, qui apparaissent comme deux diverticulations de la série piémontaise et nappe des ophiolites qui forme une unité indépendante de celle des schistes lustrés qu’elle divise en schistes lustrés inférieurs et schistes lustrés supérieurs. Tandis que l’arrière-pays forme une nappe de socle venue recouvrir les nappes précédentes, ce dont témoigne le massif de la Dent-Blanche flottant sur le dos de la nappe des schistes lustrés.

On remarquera que les deux nappes les plus élevées sont celle du flysch à helminthoïdes et celle de la Dent-Blanche et que la nappe qui est allée le plus loin est celle du flysch à helminthoïdes. Une telle observation est courante en Méditerranée : si, souvent, la nappe de socle manque à l’affleurement en raison de l’érosion consécutive aux tectoniques ultérieures, dans presque toutes les chaînes l’édifice tectonique est couronné par des nappes de flysch ancien, généralement crétacé, assez souvent jurassique-crétacé.

Mais cette description des Alpes occidentales sous le seul angle de la tectonique tangentielle n’est pas complète ; on rencontre, en effet, d’autres déformations superposées à celle-ci qui sont responsables de certaines des structures les plus apparentes de la chaîne, comme celles des massifs cristallins externes, où se trouve le point culminant, ou de la position de la chaîne elle-même par rapport à la plaine du Pô.

Les Alpes orientales, au contraire, sont particulières et forment un édifice unique dans le domaine méditerranéen. Elles correspondent au passage des Dinarides par-dessus les Alpes occidentales qui se poursuivent en tunnel en dessous. Ainsi se trouvent, à la base de l’édifice, les nappes les plus élevées des Alpes occidentales comme la nappe des flyschs qui affleure au front des Alpes orientales et sous celles-ci.

Ces particularités des Alpes orientales ne peuvent se comprendre qu’à l’échelle du domaine méditerranéen : les Alpes orientales ne sont nullement la suite géologique des Alpes occidentales ; bien au contraire, elles correspondent au charriage de l’ensemble italo-dinarique, d’affinités africaines, par-dessus les Alpes occidentales, à la suite d’un vaste mouvement longitudinal des chaînes de la Méditerranée moyenne, Apennin et Dinarides, en direction du nord-ouest.

En conclusion, les Alpes donnent, dans leur ensemble, un bon exemple des chaînes alpines issues de la Téthys, par suite de la collision Afrique-Europe aux dépens de cet océan aujourd’hui disparu. Les Alpes occidentales représentent la déformation de la marge européenne, à laquelle appartiennent les zones dauphinoise et briançonnaise, sous les nappes piémontaises d’origine océanique, ce dont témoignent leurs ophiolites. Les Alpes orientales représentent le chevauchement de la marge africaine (italo-dinarique) par-dessus la cicatrice téthysienne (Canavese) jusque sur la marge européenne. Ce dispositif se place en bout de l’éperon italo-dinarique (dit aussi adriatique) du socle africain venu « poinçonner » le continent européen après la collision Afrique-Europe. C’est un exemple d’hypercollision, analogue à celui de l’Himalaya, à ceci près que la cicatrice téthysienne est ici en avant du cisaillement crustal qui la recouvre (elle affleure donc peu : Canavese) et là en arrière des cisaillements crustaux qui la laissent découverte (elle affleure donc continûment : Tsang-po, Himalaya).

Les Alpes orientales sont, en quelque sorte, un « arrière-Himalaya ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

- Bernard DEBARBIEUX : professeur à l'université de Genève (Suisse)

- Paul OZENDA : professeur à la faculté des sciences de Grenoble, membre de l'Académie des sciences

- Thomas SCHEURER : docteur ès sciences, géographe

Classification

Médias

Autres références

-

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER , Odile DANIEL , Encyclopædia Universalis et Christian GUT

- 22 078 mots

- 9 médias

LesAlpes du Nord, situées à l'est du lac de Shkodër (370 km2) et au nord du Drin, formées de plusieurs massifs calcaires orientés sud-ouest - nord-est, présentent les formes les plus âpres. Les monts abrupts alternent avec des cirques glaciaires et des vallées étroites. Le mont Jezercë (2 693... -

ALLEMAGNE (Géographie) - Aspects naturels et héritages

- Écrit par François REITEL

- 8 285 mots

- 6 médias

L'Allemagne alpine comprend deux éléments : la montagne alpine et le plateau de Bavière qui la précède vers le nord. -

ALPES BAVAROISES

- Écrit par Paul GUICHONNET

- 794 mots

Le territoire de l'Allemagne se ferme, au sud, par une étroite lisière alpine qui domine le plateau bavarois. Elle est formée par la retombée de l'arc externe des Alpes sédimentaires. Ce front montagneux s'allonge sur environ 240 kilomètres, avec une épaisseur qui atteint rarement...

-

ALPINES CHAÎNES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 4 541 mots

- 5 médias

...Drilling), des séries sédimentaires de type alpin, avec notamment les fameux faciès calcairesAmmonitico rosso du Jurassique supérieur, si connus dans les Alpes (calcaires noduleux roses, exploités comme marbres, notamment en Italie du Nord, où ils entrent dans la construction des principaux monuments de... - Afficher les 63 références

Voir aussi

- EUROPE, géographie et géologie

- PRÉALPES

- TAUERN

- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie

- LINGUISTIQUE QUESTION

- ALTÉRATION DES ROCHES

- FLYSCH

- PASTORALE CIVILISATION

- FLORE

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- PERGÉLISOL ou PERMAFROST

- TRANSPORT DE MARCHANDISES ou FRET

- TERTIAIRE ÈRE

- PIÉMONT, géographie

- ALPES ORIENTALES

- TECTONIQUE SUPERPOSÉE

- PLIS DE FOND

- DÉPEUPLEMENT

- MOLASSE

- TECTONIQUE DE COUVERTURE

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- TARENTAISE

- MAURIENNE

- TECTONIQUE DE SOCLE

- ALPINOTYPE OROGENÈSE

- ÉOCÈNE

- TÉGUMENT, tectonique

- COUVERTURE, géologie structurale

- ALPES OCCIDENTALES

- FENÊTRES, tectonique

- KLIPPE, tectonique

- NAPPES DE CHARRIAGE

- TITHONIQUE

- FRANCE, géologie

- ÉCAILLES, tectonique

- UBAYE

- ARGENTERA ou MERCANTOUR

- BRIANÇONNAIS

- DIOIS

- CASTELLANE ARC DE

- EMBRUNAIS

- CANAVESE ZONE DU

- ENGADINE

- AUSTRIDES

- DENT-BLANCHE

- SÉSIA MASSIF DE

- SCHISTES LUSTRÉS NAPPE DES

- PENNIDES

- VOCONTIENNE FOSSE

- HELMINTHOÏDES

- HELVÉTIDES

- MONT-BLANC

- ÉBOULEMENTS

- TRANSPORT FERROVIAIRE

- ITALIE, géographie

- SAVOIE

- RÉTROCHARRIAGES

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- OROGRAPHIE

- DÉVOLUY

- IVRÉE ZONE D'

- ÉROSION

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE