ALTRUISME

Article modifié le

Généralement, le terme d'altruisme qualifie une attitude morale concrète qui, par-delà toute crainte et même toute norme, privilégie autrui. L'altruisme manifeste un débordement de l'amour propre naturel, calculateur et soucieux de préserver le soi, et du désir érotique qui porte éperdument vers autrui mais un autrui à posséder. Une sorte d'aura entoure le terme d'altruisme. On est aux confins de l'exceptionalité : l'individu, par l'autre et pour l'autre, est élevé au-dessus de lui-même. L'altruisme serait rien moins que naturel. La Bible entière fait de l'amour du prochain, égal à et même critère de l'amour de Dieu, une exigence. Et la célébration de l' amitié dans la philosophie ancienne, stoïcienne et épicurienne, chez Montaigne aussi, exprime remarquablement la rareté et le bienfait inattendu de cette générosité qui met l'autre au-dessus de soi et fait de la relation généreuse le lieu d'une vie nouvelle. L'altruisme n'est pas qu'affaire de sentiment. Il est décision pour l'humanité de tous. Montesquieu en a donné la formule sublime : « Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. » L'une des plus fines analyses contemporaines est celle de Max Scheler, véritable éloge de la relation à autrui. Celle-ci y est moins un idéal qu'un accomplissement de soi, comme si tout notre dispositif corporel, psychique, moral était en attente d'autrui pour déployer des virtualités sans lui paralysées. Ce n'est pas là ignorer l'hostilité primitive entre individus égoïstes ; c'est lui faire arrêt, par le miracle de la sympathie. L'amour triomphe de la discorde, rêve d'Empédocle. Pourtant, à travers cette immense littérature, l'altruisme paraît ne relever que de la morale ou de la psychologie et n'avoir pas d'entrée dans le discours philosophique. Celui-ci, étayé de manières diverses sur une conception substantielle du sujet, passait outre ou achoppait à la question d'autrui, non autre, mais autre moi, simple objet du jugement empirique. « Quand je regarde dans la rue, je ne vois que des manteaux et des chapeaux... je juge que ce sont des hommes » (Descartes).

Mais altruisme peut s'entendre autrement, exhiber ce qu'autrui fait valoir comme loi, désigner peut-être le lieu de naissance de l' éthique. C'est vers cet autre sens, qui radicalise l'étymologie du mot, que s'avance aujourd'hui, avec une force jamais connue dans l'histoire mais que celle-ci éclaire, la question d'autrui : autrui comme autre ; altérité, non plus alter ego, différence, territoire inconnu, mais dont la frontière traverse le sujet. Ainsi comprise, la relation à l'autre fait éclater les théories traditionnelles de l' intersubjectivité. La notion d'altérité, avec tout ce qu'elle connote d'altération, de brouillage et de proximité impérative, conduit ainsi, par une sorte de travail de sape, à réviser les conceptions du sujet, de la conscience, des valeurs, du langage, mais aussi à repenser, à l'autre extrême, les pivots de la métaphysique, Nature, Être, Dieu. Cette pensée nouvelle de l'autre est aujourd'hui insistante et multiforme : « Je pense qu'il serait intéressant d'examiner si l'on peut écrire une Critique de la raison altruiste » (Jean-François Lyotard). Toute synthèse serait trompeuse. Seules quelques lignes de fond peuvent être évoquées. Elles n'échappent pas à une rhétorique, laquelle, pour donner lieu souvent à l'emphase et à la confusion, n'est en son principe aucunement exclusive de la logique la plus formelle, puisqu'elle en provient et l'appelle.

Figures de l'altérité

La problématique de l'autre n'est pas un produit de l'immédiate modernité même si celle-ci, par bien de ses traits, permet de mieux comprendre son irruption sur le devant de la scène. Hegel la met en figure de façon très adéquate. Même si, dans la Phénoménologie de l'esprit (1807), la négation se révèle être, au terme, la médiation du concept, la présence de l'esprit que tout lie, « à la fois réhabilitant et systématisant, déchaînant et enchaînant la puissance de l'autre, contre et dans la conscience du même », Hegel a détecté ce moment d'exception dans l'avènement de la conscience de soi qu'est la rencontre d'une conscience avec une autre conscience. La dialectique maîtrise-servitude met très précisément et dramatiquement en acte ce qui fait l'unicité de cet événement : le désir et la mort, la peur dans la rivalité, la jouissance et son coût, bref l'asymétrie intolérable avant toute forme d'entente, autrement dit la violence. Autrui apparaît, dans la logique de la vie, avec l'évidente souveraineté de la lutte à mort, comme radicalement autre que moi et différent de tout phénomène de la nature. Moins d'un siècle plus tard, Freud n'a cessé de traquer avec un raffinement sans pareil « l'inquiétante étrangeté » de l'autre. Ce n'est plus la conscience en général, mais l'homme individué, sexué qui est envahi, occupé, par avance, par la diversité plurielle d'autrui, sexuelle, généalogique, culturelle. Rien de plus illustratif, par exemple, que les études réunies dans La Vie sexuelle : du nourrisson à l'adulte, chez l'homme et chez la femme, à travers l'amour et la mélancolie, dans la sublimation et les pathologies, nous n'assistons qu'aux variations indéfinies de l'instable relation constitutive qui lie autrui au moi et l'entame. Et, parmi tant d'autres textes, La « Gradiva » de Jensen fait voir merveilleusement cet entrelacs au plus ténébreux du délire et des rêves dans la création esthétique, là même où le moi féconde sa solitude.

Plus antérieurement et avec des accents évidemment différents selon les traditions, la mystique religieuse déploie le poème, pourrait-on dire, du sujet érodé par la passion de l'autre, de la divinité sans figure et dont la véhémence du désir et la proximité d'autrui sont la trace et l'annonce. Il a été démontré que l'époque où la mystique chrétienne s'autonomise (xvie-xviiie s.), contemporaine du baroque, donc de la conscience douloureuse de la vanité du monde, mais aussi de la poussée humaniste, fut celle aussi où s'articula remarquablement la forme du discours de l'autre. La mystique, face à un monde bouleversé par le retrait au Moyen Âge et qui reprend force sous l'égide de la raison législatrice, inaugure, selon une économie du sujet désirant, une voie tierce, ni de simple deuil de la substance évanouie ni de soumission au seul ordre de la raison identificatrice. Née du désir de l'autre que n'enferme aucune définition, fût-ce Dieu, la mystique fait ainsi prévaloir le champ relationnel sur celui de l'implication et de ses subordinations. L'énoncé dans le langage devient inséparable de l'acte même de l'énonciation, voué donc à l'imprévisible de l'événement. La femme, l'enfant, le fou, l'ignorant sont censés jouir d'un savoir égal à celui des savants et des autorités, qu'ils inquiètent. Une « science de l'expérience » lézarde partout le dogme. Enfin – et c'est le secret de sa force –, l'idée de l'autre se présente ailleurs que dans l'instance autoritaire ou l'évidence rationnelle : elle est expérience sensible, celle de corps blessés, livrés au feu du désir, et dont la parole, malaisément classifiable, abondante, crée non pas une représentation d'essence, mais de la fable, une fiction. L'origine comme la visée en sont un mieux-agir dans la relation même, impératif éthique qu'exprime idéalement le terme amour. Plus qu'une thérapie de l'exil et de la désolation, l'amour est retournement du soi, le geste juste face à l'autre.

Cette configuration mystique, historiquement datée dans sa structure chrétienne, fait apercevoir comme par un interstice la source dissimulée et la plus lointaine de l'altruisme actuel. La mystique en effet est l'épreuve, à l'intime de soi, qu'impose tout étranger à la cité, à la clôture, à l'identité subjective. Il n'est pas si étonnant qu'elle s'épanouisse à l'heure où l'Europe vit non seulement des scissions internes, mais la découverte du Nouveau Monde. Le regard retombe sur le barbare, qui fait coupure, séduit, trouble. À lire la littérature sur le sort que toute culture (juive, grecque, romaine...) a réservé à l'étranger, il semble que jamais autant qu'à la Renaissance le barbare n'ait été autant primitif, infiniment étranger, infiniment intrigant. Incompréhensible, excentrique, inférieur, comme il l'était pour les Grecs, mais aussi cruel, ou plutôt quasi synonyme de la nature, mélange inextricable de l'utopie de la bonté et de la spontanéité dévastatrice. Éliminable, souvent éliminé, il résiste, devient une question dans le conquérant lui-même. Au moment où christianisme et philosophie se promettaient l'universalisation par l'usage de la raison, un intrus venait la subvertir, jeter le soupçon sur le rangement des êtres et des choses. Le nouveau marquait la limite. Rabelais, Montaigne, le Neveu de Rameau mènent à leur comble les va-et-vient de l'autre au moi, de moi à l'autre. L'étranger n'est pas assimilable, le moi n'est pas totale présence à soi. « Il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y en a de tel homme à telle bête » (Montaigne). Telle sera la leçon finale de l'ethnologie : « On s'apercevra non sans mal que les autres peuples ne correspondent pas à nos bizarreries intimes, mais que l'autre est tout simplement... autre » (Julia Kristeva). L'étranger introduit du symbolique dans la cité, tierce dimension, qui brise la ligne droite de l'égal à l'égal et l'harmonie du même. Trouble du spéculaire ? Crise de toute spéculation totalisante ?

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

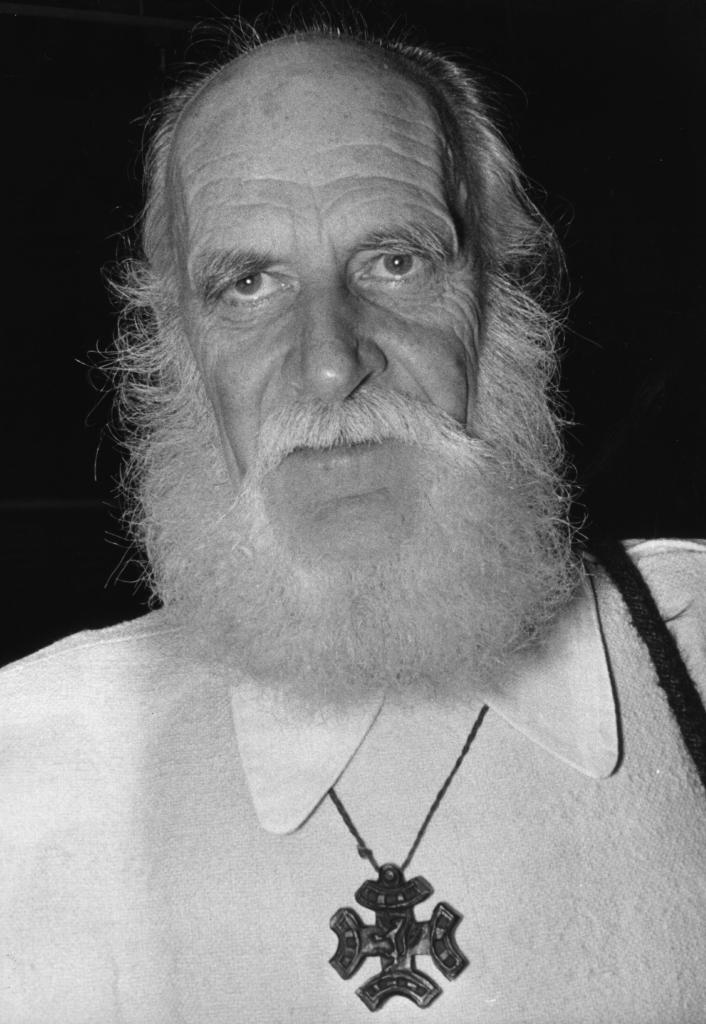

Écrit par

- Guy PETITDEMANGE

: professeur de philosophie au Centre Sèvres, rédacteur à la revue

Études , écrivain et traducteur

Classification

Média

Autres références

-

AMOUR

- Écrit par Georges BRUNEL et Baldine SAINT GIRONS

- 10 184 mots

- 5 médias

« Dieu aimeras et ton prochain comme toi-même. » Toute la civilisation judéo-chrétienne est fondée sur ce double commandement énigmatique, dont la théorie freudienne semble fournir la version moderne lorsqu'elle montre l'injonction de jouir comme issue des profondeurs du psychisme. Mais il...

-

DIFFÉRENCE, philosophie

- Écrit par Alfredo GOMEZ-MULLER

- 1 541 mots

...différence ontologique » entre l'être et l'étant, telle qu'elle est pensée par Heidegger, mais la différence entre la totalité et l'infini – l'extériorité, la manifestation de l'Autre comme « visage » (Totalité et infini, 1961). Si l'Être, compris comme pur « il y a » est absurde,... -

DIALOGUE

- Écrit par Françoise ARMENGAUD et Robert MISRAHI

- 4 423 mots

- 1 média

...Buber, le dialogue authentique est célébré. On demande aux interlocuteurs de renoncer au goût narcissique d'imposer sa parole propre ; et, surtout, on leur demande d'être à l'écoute, dans une attentive et respectueuse ouverture. C'est que l'auditeur est conçu comme ayant la charge précaire de réactualiser... -

FEUERBACH LUDWIG (1804-1872)

- Écrit par Henri ARVON et Encyclopædia Universalis

- 2 269 mots

...que dans la communauté, dans l'unité de l'homme avec l'homme – une unité toutefois qui ne s'appuie que sur la réalité de la différence du je et du tu. » De plus, l'existence d'autrui est indispensable à toute connaissance. Celle-ci, en effet, pour être reconnue valable, doit prendre pour point... - Afficher les 12 références

Voir aussi