AMÉRINDIENS Amérique du Nord

Article modifié le

La révolution américaine

Ce monde de colons venus d'Europe avec l'espoir d'une vie ou d'un monde nouveau n'ont recréé en Amérique que ce qu'ils avaient connu en Europe et avaient fui, les oppressions sociales, politiques ou religieuses. Ces contradictions aboutissent à la révolution américaine, ultime et vaine tentative de retrouver ce rêve de liberté, qui écrase ceux qui auraient pu les aider, les Indiens. Le gouvernement fédéral des nouveaux États-Unis intervient pour obtenir des Indiens des traités de cession, mais ces traités sont violés ; le gouvernement fédéral utilise la force, et il en ira ainsi jusqu'en 1871, quand la politique des traités sera abandonnée.

Dans un premier temps, la politique fédérale continue celle de l'époque de la colonisation. Une frontière indienne permanente est établie le long de la frontière ouest des États situés sur la rive droite du Mississippi, où l'on se propose de déporter tous les Indiens de l'Est. La fin de la période coloniale voyait la reconnaissance partielle des souverainetés territoriales et politiques indiennes. Mais il s'est produit un fait que les Indiens ne pouvaient imaginer : un trait de plume supprima la présence française. Or la prospérité économique des tribus, d'une part, leur indépendance politique, d'autre part, reposaient sur le jeu de balance que leur permettait la rivalité franco-anglaise. Dès le début, l'opinion coloniale est anti-indienne, la politique indienne étant l'un des facteurs de rupture avec l'Angleterre, tandis que l'envahissement des terres indiennes provoque entre colons et Indiens un état permanent de guérilla sur la frontière, qui se poursuit pendant la révolution. Au sortir de la guerre d'Indépendance, l'affrontement semble inévitable.

Les Iroquois cessent momentanément de jouer un rôle. Pendant la révolution, les Oneida prennent le parti américain, les autres nations le parti anglais. La Ligue sort ruinée de la guerre. Comme une partie de sa population va s'installer au Canada, en territoire anglais, elle reste coupée en deux. Les Indiens de l' Ohio s'organisent. Une confédération se forme officiellement en 1785, regroupant, entre autres, Delaware, Shawnees, Miamis, Potawatomis, Ottawas, etc. ; des demandes claires sont adressées aux États-Unis : abrogation des traités signés après l'indépendance, reconnaissance de la Confédération, avec l'Ohio comme frontière, affirmation du principe que la terre est le bien commun de toutes les tribus.

La conquête

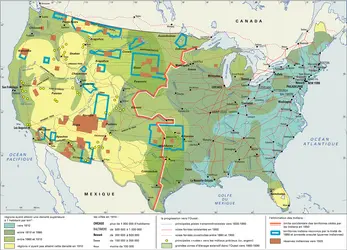

Ne parvenant pas à faire éclater la Confédération, les États-Unis optent pour la guerre. Dans le Sud, les tribus qui comptent dans leurs rangs une importante population métisse se sont divisées entre ceux qui sont partisans d'une politique de conciliation et d'adaptation culturelle et ceux qui sont partisans d'une opposition plus ferme. Ces divisions, auxquelles s'ajoutent les intrigues espagnoles et américaines, font échouer les projets d'alliance avec les Indiens du Nord. Les Indiens signent une série de traités qui sont autant de défaites et d'abandons territoriaux. Les territoires qu'ils défendent ont été officiellement reconnus par l'Angleterre et l'Espagne aux États-Unis. Une fois acquise la Louisiane, alors tout le bassin occidental du Mississippi, les États-Unis ont la voie libre. Les groupes indiens sont chargés de dettes envers les compagnies commerciales de toute obédience, et le gouvernement américain promeut cette politique d'endettement. De plus en plus, le gouvernement et le monde américain interviennent à l'intérieur des tribus. C'est le début des programmes pour les Indiens, le début des missions américaines protestantes et des programmes d'assimilation. Quelques leaders agissant ici et là parviennent à retarder le cours des choses. Mais, quand ils disparaissent, c'est le vide. La défaite des traditionalistes entraîne des cessions de terres pour tous les groupes du Sud. Devant le danger, ils font un effort spectaculaire d'adaptation qui leur vaudra le nom de tribus civilisées, évolution qui est la plus spectaculaire chez les Cherokee : ils réalisent une alliance entre leur minorité culturelle et métisse, de culture largement américaine, et la majorité indienne. La nouvelle cohésion des Cherokee se manifeste dans leur longue résistance à la déportation, par des moyens légaux. Efforts vains. Dans les années 1830, les nations du Sud, sous la pression des armes, doivent prendre le chemin de l'Oklahoma. Seuls, les Séminoles, en Floride, résistent farouchement. Le Texas entre dans l'Union, les États-Unis conquièrent le Nouveau-Mexique, l'Utah, le Nevada, l'Arizona, la Californie, territoire que le Mexique ne possédait que partiellement, et les États-Unis règlent diplomatiquement la question de leur frontière nord avec l'Angleterre. Le Bureau des affaires indiennes, créé quelques années plus tôt au sein du ministère de la Guerre, passe au ministère de l'Intérieur. La politique des réserves est instituée, et, finalement, en 1871, la loi budgétaire indienne abolit le statut souverain des nations indigènes et ouvre légalement la période moderne. Parallèlement, la conquête se fait. Dès les années 1810, les premiers convois d'émigrants traversent le continent vers l'Oregon, puis à partir de 1849 en direction de la Californie de la ruée vers l'or, peuplent le Nevada, le Colorado, l'Idaho, le Washington, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, tandis que le front agricole progresse le long des affluents occidentaux du Mississippi et que les « empires » du bétail se développent au Texas. Le traitement des Indiens est très différent selon les régions. En Californie, la ruée vers l'or aboutit à un véritable génocide ; dans le Sud-Ouest, la pression coloniale est peu forte vu la nature aride du milieu ; le seul problème est celui des nations incontrôlées, les groupes de langue apache ; pris entre le Mexique et les États-Unis, les Apaches sont vaincus en 1880. C'est dans les Plaines que se situent les derniers affrontements. Les occupants originels des Plaines, Shoshones, Apaches, en avaient été progressivement chassés par les migrations. À l'est des Plaines étaient restées des populations sédentaires d'économie mixte, et dans ces conditions émerge une culture vigoureuse, indice de la puissance créatrice indienne. La déportation des Indiens de l'Est, leur concurrence avec les populations autochtones des Plaines, le passage des pionniers contribuèrent à la diminution rapide du bison. Les tribus des Plaines furent à nouveau victimes d'épidémies dévastatrices pendant tout le xixe siècle. L'histoire se répète. Cession après cession, les tribus doivent abandonner leurs terres. Deux grands systèmes d'alliance réunissent au nord les Sioux, les Cheyennes du Nord et les Arapahos, au sud les Comanches, les Kiowas, les Kiowas-Apaches, les Cheyennes et les Arapahos du Sud. Les Indiens sont vaincus et placés dans des réserves, les nations du Sud en Oklahoma.

Au Canada, la moindre pression démographique facilita la résolution des problèmes. La traite des fourrures désormais générale et monopolisée par la Compagnie de la baie d'Hudson (C. B. H.), il put s'établir un compromis entre l'économie traditionnelle et la participation à la traite.

À la fin du xixe siècle, l'Amérique du Nord, à l'exception des régions septentrionales, était donc « blanche ». Mais les cultures et la volonté indiennes n'étaient pas brisées. Les Indiens préférant la vie à la mort étaient prêts à tenter l'adaptation aux conditions nouvelles du monde. La fin de la conquête ouvre une période, tant aux États-Unis qu'au Canada, de dictature culturelle, qui va durablement briser leur adaptation au monde moderne.

La dictature culturelle

Une série de mesures législatives a pour effet de placer entièrement et totalement les nations indiennes reconnues par le gouvernement sous la tutelle de celui-ci. Les Indiens non reconnus sont abandonnés à leur sort. Le même statut est établi au Canada par la loi sur les Indiens. Le ministère de tutelle gère les fonds et les terres des tribus. L'Indien est considéré comme un mineur qui doit être protégé et pris en charge. L'objectif déclaré est la disparition des réserves et des collectivités indiennes, par l'assimilation individuelle à la population américaine.

Le premier volet de la politique d'assimilation est la loi de lotissement des Indiens (General Allotment Act) ou loi Dawes de 1887 : elle prévoyait la dissolution des réserves. Chaque famille devait recevoir 180 acres (64 ha), la terre ne devait pas être vendue pendant vingt-cinq ans. Elle visait particulièrement les tribus qui s'étaient signalées dans la résistance à la conquête, les tribus des Plaines. Dans le Sud-Ouest, l'absurdité de distribuer des morceaux de désert rendit la loi inapplicable. La loi eut des résultats catastrophiques : les terres indiennes diminuèrent des deux tiers de 1887 à 1931, les bases même de l'identité tribale, l'identification collective au territoire étaient atteintes. Le gouvernement fédéral confisqua de nombreuses terres pour la construction de barrages ou de voies de chemins de fer. Ailleurs, les Blancs accaparèrent les ressources en eau ou usurpèrent les droits de pêche.

L'autre grand volet de la politique d'assimilation fut l'éducation. Les enfants indiens furent rassemblés en dehors de toute affiliation tribale dans des pensionnats, afin qu'ils soient coupés de leur milieu d'origine. Il s'agissait essentiellement de faire disparaître ce qui était indien. Le contenu positif de l'enseignement était secondaire, visant à donner une formation professionnelle de petits artisans aux garçons et de ménagères aux filles. Les enfants furent recrutés de force pour les pensionnats. Les Indiens n'étaient nullement opposés à l'éducation, mais ils désiraient qu'elle se fît dans le cadre tribal et sur les réserves. En 1910, il y avait ainsi de nombreuses tribus où 75 p. 100 de la population de plus de vingt ans était « analphabète » alors que dans celle des moins de vingt ans la proportion était inférieure à 5 p. 100. La volonté de couper les jeunes Indiens de leur passé national était évidente. La brutalité des méthodes, la violation systématique des consciences aboutirent à une non-éducation ; on leur apprit systématiquement à mépriser un passé synonyme d'humiliation et de souffrance, et on leur donna un présent de terreur et d'intimidation. Après la Première Guerre mondiale, le taux de scolarisation stagna ; on adopta alors une politique discriminatoire.

La lutte contre l'indianité fut également menée dans les réserves. Les Indiens avaient un quasi-statut de prisonniers de guerre qui leur interdisait toute liberté. Ces pratiques s'ajoutant à la paupérisation créèrent une situation sanitaire catastrophique. La seule issue était de quitter la réserve. De 1890 à 1910, la proportion des Indiens officiellement citoyens américains passa de 24 p. 100 à 75 p. 100. L'acte de 1924 qui « naturalisait » tous les Indiens était l'aboutissement d'une politique d'annexion. Dans le même temps, la proportion d'Indiens vivant en zone urbaine passa de 4 p. 100 en 1910 à 12 p. 100 en 1930.

Le résultat de cette période crée le problème indien. La politique a systématiquement échoué à assimiler les Indiens, mais elle a paralysé leur possibilité d'adaptation au monde contemporain. Le mythe attribue les problèmes des communautés indiennes d'aujourd'hui à l'inadaptation foncière des populations primitives, au choc représenté pour des peuples « préhistoriques » par leur passage au monde moderne, alors que l'adaptation indienne fut sabotée là où elle put s'ébaucher et paralysée ailleurs. Le paupérisme indien est une création politique des administrations américaines et canadiennes, un élément du contrôle des populations indigènes, une expression du refus de laisser se développer des modèles socio-économiques ressentis comme subversifs. Beaucoup plus que la défaite militaire, c'est cette période qui traumatisa les Indiens. Ce n'étaient pas des hommes de la préhistoire qui étaient confrontés soudain aux réalités du monde moderne ; c'étaient des nations qui depuis quatre siècles étaient confrontées aux désordres aveuglément provoqués par ce monde et qui, à la différence de celui-ci, les avaient largement surmontés, conservant un mode social qui n'existe en Europe que dans les utopies.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marie-Pierre BOUSQUET : professeur adjointe, département d'anthropologie, université de Montréal

- Roger RENAUD : maître de conférences à l'université de Paris-VII (U.F. d'anthropologie-ethnologie)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ALLEN PAULA GUNN (1939-2008)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 566 mots

Poétesse, romancière et essayiste américaine, Paula Gunn Allen mêle dans son œuvre les influences du féminisme et de ses racines amérindiennes.

Paula Gunn Allen, née Paula Marie Francis le 24 octobre 1939 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est la fille d'un Américain d'origine libanaise et d'une...

-

AMAZONIE

- Écrit par Martine DROULERS

- 3 235 mots

- 6 médias

Les populations amazoniennes sont-elles à même de sauvegarder leur milieu ? Les Amérindiens sylvicoles, largement décimés depuis la colonisation, totalisent à peine un million de personnes (estimations des années 2000) pour quelques centaines de peuples culturellement différenciés. Ces groupes, restés... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT

- 18 110 mots

- 9 médias

...maintes hésitations, reconnaître le statut d'homme (bulle du pape Paul III en 1537), se fondent donc sur la Bible et les textes des auteurs grecs et latins. C'est ainsi que les « Indiens » d'Amérique sont tour à tour considérés comme descendants des Assyriens, des Phéniciens, des Égyptiens, des Hébreux, des... -

AMÉRIQUE (Histoire) - Amérique espagnole

- Écrit par Jean-Pierre BERTHE

- 21 858 mots

- 13 médias

...main-d'œuvre, car les colons entendent bien ne pas travailler de leurs mains les terres et les mines. Étrangers aux conceptions européennes du travail, les Indiens, par ailleurs pressurés et exploités, fuient les entreprises espagnoles. Le gouverneur organise bientôt le travail forcé en concédant aux colons... - Afficher les 32 références

Voir aussi

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- KENNEWICK HOMME DE

- MACCARTHYSME

- ASSIMILATION, politique coloniale

- IROQUOIS

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- CHEVAL

- CANADA, droit et institutions

- INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GUERRE DE L'

- RÉSERVES, Indiens et autres populations

- COMMERCE, histoire

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- OHIO

- AMÉRIQUE DU NORD

- FOURRURES

- CANADA, histoire jusqu'en 1968

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- BRITANNIQUE EMPIRE, Amérique

- ÉPIDÉMIES

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord

- INDIENS D'AMÉRIQUE LANGUES DES