AMÉRIQUE (Structure et milieu) Géologie

Article modifié le

L'Amérique – ou, pour être plus précis, les Amériques – est constituée de trois ensembles présentant des différences marquées, tant dans leurs structures, héritées du passé géologique, que dans leurs géodynamiques actuelles : l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont clairement individualisées comme continents ; l'Amérique centrale et le domaine caraïbe, beaucoup plus complexes, font la liaison entre les deux continents, soit par une bretelle continue au niveau de l'Amérique centrale – dont la partie la plus étroite est l'isthme de Panamá –, soit par un complexe d'archipels discontinus au niveau du domaine caraïbe – dont l'arc insulaire des Petites Antilles est le plus dispersé.

Caractères généraux

Individualité et unité du continent américain

Au sens géologique, l'individualité et l'unité du continent américain sont relativement récentes. En effet, à la fin des temps carbonifères, il y a 280 millions d'années (million d'années : Ma), les deux Amériques étaient partie intégrante de la Pangée, qui rassemblait la totalité des continents, par opposition à la Panthalassa, qui formait un domaine océanique unique autour du futur océan Pacifique : ni l'océan Atlantique ni l'océan Indien n'existaient alors, non plus que la Téthys, océan aujourd'hui disparu : ces océans ne naîtront qu'au cours du Secondaire.

La première rupture dans la Pangée devait séparer deux ensembles continentaux : le Gondwana, au sud, rassemblant les futures Amériques du Sud, Antarctide, Afrique, Arabie, Madagascar, Inde et Australie ; la Laurasia, au nord, rassemblant les futures Amérique du Nord et Eurasie. Cette séparation se fit à l'occasion du développement de la Téthys, nouvel océan qui naquit à partir du Pacifique occidental et s'ouvrit progressivement en ciseaux vers l'ouest au travers de la Pangée, atteignant le domaine de la future Europe méridionale au Trias (il y a 240 Ma environ), le domaine du futur Atlantique central à la limite Trias-Lias (vers 200 Ma) et le futur domaine caraïbe à la limite Jurassique moyen-Jurassique supérieur (vers 160 Ma), pour enfin déboucher dans le Pacifique oriental à la fin du Jurassique (vers 140 Ma,). À ce stade, l'Amérique du Sud restait partie intégrante du Gondwana, et l'Amérique du Nord partie intégrante de la Laurasia, tandis que le golfe le plus occidental de la Téthys annonçait le domaine caraïbe, qui s'individualiserait complètement au cours du Crétacé.

L'indépendance des deux Amériques, du Sud et du Nord, par rapport à l'Afrique et à l'Europe allait naître avec l'océan Atlantique au cours du Crétacé et du Tertiaire. Cette indépendance apparaît au Crétacé inférieur pour l'Amérique du Sud, avec l'individualisation d'un rift continental entre Afrique et Amérique du Sud pendant le Jurassique et le Crétacé inférieur, rift qui est envahi timidement par la mer après que des formations d'évaporites (gypse, sels) se soient développées à la fin du Crétacé inférieur, les premiers dépôts franchement marins, tant au Gabon qu'au nord-est du Brésil, remontant à l'Aptien (110 Ma environ). L'Amérique du Nord se sépare progressivement de l'Eurasie au cours du Crétacé supérieur et de l'Éocène, pour s'en détacher complètement à la fin de l'Éocène (35 Ma environ). Cette histoire correspond à une nouvelle ouverture en ciseaux, du sud vers le nord, qui succède à celle de la Téthys, de l'est vers l'ouest, en lui étant superposée à l'emporte-pièce. Il y eut donc une époque – le Crétacé supérieur – au cours de laquelle l'Amérique du Sud était indépendante des autres continents, alors que l'Amérique du Nord était toujours rattachée à l'Eurasie. Le domaine caraïbe, quant à lui, n'acquit son indépendance qu'avec l'ouverture de l'Atlantique central, au milieu du Crétacé (100 Ma environ).

Indépendantes des continents dont elles se séparaient progressivement, les deux Amériques n'ont été mises en relation qu'ultérieurement : pour la première fois, semble-t-il, au milieu du Crétacé ou légèrement plus tard (vers 80 Ma ?), à la suite d'une orogenèse importante sur la façade septentrionale de l'Amérique du Sud ; pour la deuxième fois, certainement à la fin du Crétacé supérieur (vers 65 Ma), à la suite d'vne orogenèse importante sur les marges nord et sud du domaine caraïbe ; pour la troisième fois, enfin, à la limite Miocène-Pliocène (vers 5 Ma), moment où devait se compléter la bretelle volcanique de l'isthme de Panamá.

Ainsi doit-on avoir présent à l'esprit que les deux Amériques ont eu une histoire relativement indépendante et que ce qu'elles ont en commun tient au fait, d'une part, qu'elles n'ont pas cessé de faire face au Pacifique, d'autre part, qu'elles ont été séparées des autres continents par l'ouverture de l'Atlantique ; le domaine caraïbe, quant à lui, les sépara pendant l'histoire téthysienne, et les rapprocha pendant l'histoire postérieure. En quelque sorte, les deux Amériques ne se sont séparées de la Pangée que pour se rencontrer après une histoire tectonique complexe.

Relations entre Amérique du Nord et Amérique du Sud

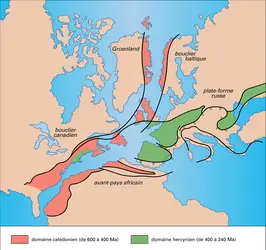

Les deux Amériques ne présentent donc pas d'affinité entre elles au niveau de leur constitution originelle. Les boucliers précambriens (plus de 600 Ma) qui leur servent de « noyau » – bouclier canadien (ou laurentien) pour l'Amérique du Nord, boucliers guyanais, brésilien et patagon pour l'Amérique du Sud – ont des histoires différentes : leurs affinités sont avec leurs équivalents de l'Ancien Monde, Eurasie et Afrique. Il en va de même du Paléozoïque (jusqu'à 240 Ma) : pour l'Amérique du Nord, la chaîne calédonienne des Allegheny se poursuit au long du Groenland, en symétrie de la chaîne calédonienne d'Europe du Nord-Ouest (chaînes érigées entre 440 et 400 Ma environ,), et la chaîne hercynienne des Appalaches se poursuit dans la chaîne hercynienne d'Europe de l'Ouest (chaînes érigées entre 360 et 280 Ma,) ; pour l'Amérique du Sud, la chaîne hercynienne des sierras de la province de Buenos Aires se poursuit dans la chaîne du Cap, en Afrique du Sud, et l'on doit rechercher le prolongement des Mauritanides de l'Afrique du Nord-Ouest dans les terrains primaires des confins de la Colombie et du Venezuela.

C'est seulement avec leur évolution secondaire et tertiaire que les Amériques acquièrent une certaine unité. Encore celle-ci est-elle en partie apparente : les évolutions triasiques et jurassiques de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud (jusque vers 140 Ma) sont comparables dans la mesure où ces deux continents étaient l'un et l'autre en bordure du Pacifique sans pour autant avoir de relation mutuelle ; ce n'est qu'ensuite, au cours du Crétacé (à partir de 100 Ma environ) et, surtout, au Tertiaire, que les cordillères américaines du Nord et du Sud auront des relations plus évidentes, encore que l'histoire du domaine caraïbe et de l'Amérique centrale – qui mettent en relation les deux Amériques – soit particulièrement complexe et amène à nuancer ce propos.

Histoire des Amériques individualisées

L'histoire des Amériques en tant que telles – c'est-à-dire leur histoire récente au cours des ères secondaire et tertiaire (depuis moins de 180 Ma) – est donc commandée par leurs relations avec les océans Atlantique et Pacifique.

Les relations avec l'Atlantique

Les relations avec l'Atlantique dissimulent une double histoire : celle de l'ouverture de la Téthys et celle de l'ouverture de l'Atlantique.

L'ouverture de la Téthys, achevée il y a 140 millions d'années, a séparé les continents du Gondwana et de la Laurasia, dont l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord restaient respectivement parties intégrantes. C'est cette histoire qui détermine une première fois un domaine caraïbe jurassique, d'où vont naître des chaînes dont la logique et la structure sont celles de chaînes alpines : l'Amérique caraïbe est une Amérique alpine.

L'ouverture de l'Atlantique, encore en cours, a donné leur indépendance aux Amériques. C'est cette histoire qui isole pour la seconde fois, il y a 100 millions d'années environ, un domaine caraïbe, indépendant du reste de la Téthys, et qui fait que l'Amérique caraïbe présente des traits originaux par rapport au reste du domaine alpin.

À l'extrême sud des Amériques, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, la mer de la Scotia a la même signification que la mer des Caraïbes, et les archipels qui l'entourent la même signification que les Antilles ; depuis les travaux du géologue autrichien Eduard Suess (1831-1914), elles sont d'ailleurs comprises comme des « Antilles australes ».

Les relations avec le Pacifique

Originelles, et remontant au moins au Paléozoïque, alors que les Amériques représentaient la façade occidentale (dans les coordonnées géographiques actuelles) de ce qui allait devenir la Pangée, les relations avec le Pacifique se sont poursuivies au cours du Secondaire et du Tertiaire, alors que les deux Amériques amorçaient puis suivaient une histoire indépendante de celle des autres continents.

Les faits les plus marquants sont liés aux deux étapes successives de l'histoire du Pacifique.

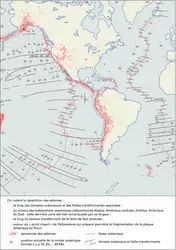

Lorsque les plaques océaniques de Kula et de Farallon se séparaient de part et d'autre d'une dorsale médio-océanique de direction sublatitudinale – en quelque sorte, au début du moins, dans le prolongement de la Téthys –, les mouvements le long de la façade occidentale des deux Amériques avaient une composante longitudinale marquée. À partir du moment où la ride est-pacifique prit sa position actuelle subméridienne (vers 40 Ma), sa caractéristique principale fut son obliquité par rapport aux deux Amériques. La subduction était alors permanente au long de l'Amérique du Sud, avec trois secteurs différents correspondant aux plaques Antarctique, de Nazca, et des Cocos, limitées par la ride du Chili méridional et la ride de Carnegie.

Quand la totalité du Pacifique oriental fut subductée sous l'Amérique du Nord, la ride est-pacifique rencontra la marge du continent américain et s'engagea dans celle-ci vers la limite Miocène-Pliocène, il y a 5 millions d'années environ. Aussi l'Amérique du Nord actuelle a-t-elle une situation très particulière : la subduction s'interrompt à l'extrémité septentrionale de la fosse d'Acapulco pour passer vers le nord à l'ouverture du golfe de Californie, dans le prolongement du rift est-pacifique, puis au secteur transformant de la faille de San Andreas, jusqu'au cap Mendocino, au-delà duquel réapparaît, très près de la côte, la ride de Juan de Fuca, équivalente de la ride est-pacifique ; la faille de la Reine-Charlotte – à valeur de faille transformante – interrompt définitivement celle-ci jusqu'à l'Alaska, où la subduction reprend dans la fosse des Aléoutiennes. Il en résulte une grande différence entre les bordures pacifiques de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord.

L'Amérique du Sud est continuellement frangée par la cordillère des Andes qui, certes, change de nature – par exemple, la partie médiane des Andes est dépourvue d'ophiolites tandis que ses parties septentrionale et australe en sont riches –, mais qui coexiste partout avec la zone de subduction, la fosse océanique et la géodynamique associée (séismes superficiels à profonds et volcans actifs).

L'Amérique du Nord est, au contraire, formée de secteurs différents en marge du Pacifique.

Trois secteurs correspondent à une subduction active : au sud, au long des côtes du Mexique méridional et de l'Amérique centrale (fosse d'Amérique centrale) ; au nord, au long des côtes des États d'Oregon et de Washington (fosse d'Oregon) ; à l'extrême nord, au long des côtes d'Alaska (fosse des Aléoutiennes) ; partout, on retrouve, dans des cordillères bien organisées, volcans actifs et séismes superficiels à profonds aux foyers disposés selon un plan (de Wadati-Benioff) plongeant sous le continent nord-américain.

Deux autres secteurs sont transformants : au nord, celui de la Reine-Charlotte, au large du Canada, au sud, celui de San Andreas, en Californie, qui entame le bord du continent nord-américain ; tous deux sont dépourvus de volcanisme actif et les séismes, superficiels, y sont liés aux coulissages le long de failles dont la plus célèbre est celle de San Andreas.

Un dernier secteur correspond à une zone d'ouverture océanique au niveau du golfe de Californie (mer de Cortés) ; les séismes – superficiels, semblables à ceux qu'on rencontre au voisinage des rifts médio-océaniques – ne se produisent que dans l'axe du golfe, où s'épanchent des volcans basaltiques sous-marins qui ne constituent qu'exceptionnellement des îles.

À l'activité de ces différents secteurs s'ajoute une tectonique extensive, dite du Basin and Range, si caractéristique de l'ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique, qui élargit considérablement le domaine montagneux et dont l'origine est souvent attribuée à la subduction de la ride est-pacifique sous la marge du continent nord-américain avant qu'elle ne se stabilise dans sa position actuelle au niveau du golfe de Californie. Mais on considère aussi que cette extension peut être liée à un « point chaud » dont la région de Yellowstone serait l'émergence actuelle. Quoi qu'il en soit, la belle homogénéité de la cordillère des Andes d'Amérique du Sud ne se retrouve pas en Amérique du Nord.

Délimitation des Amériques

Les limites des Amériques entre elles et par rapport aux autres continents ne sont pas toujours aussi claires qu'on pourrait l'imaginer.

Si l'Amérique du Sud est nettement détachée de l'Afrique, il n'en va pas de même de l'Amérique du Nord, qui reste rattachée à l'Eurasie par le plateau continental du détroit de Béring, dont on connaît le rôle dans le peuplement humain des Amériques à partir de l'Asie, alors qu'il était émergé lors de la dernière régression glaciaire : il n'existe pas de limite structurale entre l'Alaska et la Sibérie orientale. Aussi, si l'on considère les mouvements des plaques au cours des temps secondaire et tertiaire, la limite entre Amérique du Nord et Eurasie doit être recherchée à l'ouest du détroit de Béring, d'autant plus que l'Amérique du Nord est restée reliée à l'Eurasie par l'Est, du côté atlantique, jusqu'à la fin de l'Éocène : la cicatrice ophiolitique qui court du Japon septentrional (île de Hokkaidō) à l'île de Sakhaline et en Sibérie orientale – où elle est encore mal connue – est probablement la véritable limite entre l'Eurasie et les Amériques.

L'Amérique du Nord se poursuit vers le sud jusqu'au Mexique inclus : la limite est marquée par la « transversale » de Polochic-Motagua, qui est une zone de failles décrochantes senestres actuellement actives – on lui doit les plus grands séismes destructeurs de l'Amérique centrale ; encore que la plate-forme du Honduras puisse être considérée comme le dernier témoin de l'Amérique du Nord ayant coulissé vers l'est le long de cette transversale.

Le domaine caraïbe a pour frontières actuelles : au nord, la transversale de Polochic-Motagua, qui passe vers l'est au système transformant de la faille de Swan, puis à la ride des Caïmans, enfin, au système transformant de la faille de Bartlett-Oriente, qui aboutit à la fosse de Porto Rico ; au sud, le système des failles d'Oca-El Pilar, qui entame la partie septentrionale de l'Amérique du Sud. L'ensemble de ces différents systèmes permet un mouvement relatif vers l'est (2 cm/an environ) de la plaque Caraïbes par rapport aux plaques Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Il n'en fut pas exactement ainsi dans le passé. Au nord, par exemple, la frontière à la fin du Crétacé supérieur (65 Ma) épousait à peu près la limite actuelle en Amérique centrale (nappes ophiolitiques au nord du Guatemala), mais dépassait de loin celle-ci vers le nord, à Cuba, où se trouve le front des nappes ophiolitiques mises en place à la fin du Crétacé. Vers le sud, la question se pose d'une relation entre les nappes caraïbes du Venezuela et les nappes ophiolitiques de la partie occidentale de la Colombie, par conséquent d'une limite plus méridionale du domaine caraïbe.

Cela pose d'ailleurs la question de l'origine du domaine caraïbe, dont l'histoire est triple : téthysienne pour ce qui concerne le Jurassique, liée au Pacifique pendant le Crétacé inférieur, autonome depuis le Crétacé supérieur.

À cela est lié le problème des limites orientale et occidentale du domaine caraïbe, marquées par deux zones de subduction, celle d'Amérique centrale, à l'ouest, qui appartient à la famille des subductions pacifiques, et celle des Petites Antilles, à l'est, dont l'origine se situe dans l'océan Atlantique, à l'instar de l'arc insulaire des Sandwich du Sud (ou arc de la Scotia), dans l'Atlantique austral. Si toutes deux sont récentes dans leurs positions actuelles, elles succèdent peut-être à des subductions anciennes : aussi ancienne que les autres subductions pacifiques (Trias ?, Jurassique au moins) pour la fosse d'Amérique centrale ; plus ancienne qu'on ne l'a cru (Éocène) pour les Petites Antilles, où des formations volcaniques du Crétacé inférieur (de 150 à 130 Ma) et du Crétacé supérieur (de 70 à 80 Ma) ont été récemment datées dans les îles de la Désirade et des Grenadines, respectivement.

L'Amérique du Sud est limitée vers le nord par la zone de failles dextres d'Oca-El Pilar, active de nos jours : les sierras de Santa Marta, de Pejirà et de Mérida, au nord de la Colombie, sont les derniers affleurements septentrionaux certains du socle sud-américain.

Vers le sud, l'Amérique du Sud est reliée au continent Antarctique par la cordillère de la Scotia qui, par les îles Géorgie du Sud, Sandwich du Sud, Orcades du Sud et Shetland du Sud, forme un cadre continental autour de la mer de la Scotia. Cette dernière comporte plusieurs bassins océaniques dont le plus oriental est en ouverture active (depuis environ 7 Ma) en arrière de l'arc des Sandwich du Sud. Le domaine de la Scotia est comparable au domaine caraïbe : ses frontières actuelles nord et sud sont de grands décrochements parfois accompagnés de chevauchements ; à l'est, la subduction de l'Atlantique austral sous l'arc volcanique actif des Sandwich du Sud rappelle le dispositif des Petites Antilles. Cependant, la frontière occidentale n'est pas équivalente ; il s'agit surtout d'une zone de fracture complexe (fracture Shackleton) à convergence nord-est - sud-ouest, différente de la subduction typique de l'Amérique centrale.

Situation géodynamique actuelle

La situation géodynamique actuelle des Amériques correspond : d'une part, à une façade pacifique en subduction (marges actives), à l'exception des secteurs californien (Californie et Basse-Californie) et canadien, ce que souligne la répartition du volcanisme actif et des séismes ; d'autre part, à une façade atlantique héritée de l'extension dont est né cet océan, aujourd'hui stable (marges passives), sauf dans les régions de l'arc des Antilles et de l'arc des Sandwich du Sud (ou de la Scotia), qui sont les deux seuls secteurs où l'Atlantique soit en subduction.

L'ensemble du dispositif correspond à une avancée différentielle de l'Amérique du Nord vers l'ouest par rapport à l'Amérique du Sud et par rapport au domaine caraïbe, lequel, dans son ensemble, est décalé vers l'est par rapport aux deux Amériques. Le domaine caraïbe présente d'ailleurs la particularité d'être encadré par deux zones de subduction de sens contraires, celle d'Amérique centrale et celle des Antilles, ce qui forme un dispositif relativement rare qu'on ne retrouve que dans quelques secteurs du Pacifique occidental, dans des contextes géodynamiques d'ailleurs différents.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

- René BLANCHET : recteur à l'Académie de Nice

- Jacques BOURGOIS : docteur d'État, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Jean-Louis MANSY : professeur à l'université des sciences et techniques de Lille, docteur ès sciences

- Bernard MERCIER DE LÉPINAY : chargé de recherche au C.N.R.S., agrégé de l'Université, docteur ès sciences

- Jean-François STEPHAN : professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis, directeur de l'Institut de géodynamique

- Marc TARDY : agrégé de sciences naturelles (option sciences de la Terre), docteur d'État, professeur à l'université de Savoie

- Jean-Claude VICENTE : maître de conférences, département de géotectonique, université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AMAZONE, fleuve

- Écrit par Pierre CARRIÈRE

- 2 327 mots

- 2 médias

-

AMÉRIQUE LATINE - Les religions afro-américaines

- Écrit par Roger BASTIDE

- 3 176 mots

- 1 média

-

ARAUCANS

- Écrit par Simone DREYFUS-GAMELON

- 1 056 mots

Araucan est un mot forgé au xvie siècle par Ercilla, poète espagnol, à partir d'un nom de lieu indigène. Depuis lors, son usage s'est imposé en ethnologie pour désigner un ensemble de populations qui, parlant la même langue et culturellement apparentées, occupaient, à l'arrivée des conquistadores,...

-

ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN

- Écrit par Jacques GODECHOT et Clément THIBAUD

- 13 673 mots

- 12 médias

Leif Eriksson n'aurait pas été le seul à aborder« l'Amérique ». Les sagas(récits) scandinaves racontent que son frère Thorwald aurait également abordé au Vinland en 1003. Il y aurait lutté contre les indigènes et aurait péri au cours d'un combat. En 1006, Thorstein, un autre frère de... - Afficher les 29 références

Voir aussi

- PETITES ANTILLES

- GRANDES ANTILLES

- BÉRING DÉTROIT DE

- SISMIQUE-RÉFLEXION & SISMIQUE-RÉFRACTION

- ANTILLES

- CARAÏBES MER DES & GOLFE DU MEXIQUE

- BASSIN OCÉANIQUE

- SCOTIA ARC DE LA ou ANTILLES AUSTRALES

- FAILLE DE SAN ANDREAS

- FOSSES OCÉANIQUES

- FAILLES

- ANTÉCAMBRIEN ou PRÉCAMBRIEN

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- OROGENÈSE

- SISMOLOGIE

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géomorphologie

- CORDILLÈRES, géomorphologie

- SANDWICH DU SUD ÎLES

- LINÉAMENT ou GÉOSUTURE

- PHASES OROGÉNIQUES

- CRATON

- AULACOGÈNE

- CONTINENT

- AMÉRIQUE CENTRALE

- TERRE DE FEU

- AMÉRIQUE DU SUD

- AMÉRIQUE DU NORD

- VOLCANISME ACTUEL

- COAST RANGES ou CHAÎNES CÔTIÈRES, Amérique du Nord

- NOYAU, géophysique

- LAURASIE ou LAURASIA

- PANGÉE

- BOUCLIER CANADIEN

- OUACHITA MONTS

- DÉCROCHEMENT FAILLE DE

- SIERRA NEVADA, Amérique du Nord

- SIERRA MADRE, Mexique

- BLUE RIDGE ou MONTAGNES BLEUES, États-Unis

- APPALACHIEN RELIEF

- ALLEGHANYS ou ALLEGHENYS

- GRAND BASSIN, États-Unis

- KEEWATIN

- TÉMISCAMIEN

- SÉDIMENTATION MARINE

- BATHOLITES

- MÉTAMORPHISME

- PLUTONS

- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES

- FAILLES TRANSFORMANTES

- GÉOLOGIE STRUCTURALE

- VOLCANO-SÉDIMENTAIRES FORMATIONS

- CALÉDONIENNE OROGENÈSE

- ÉOCAMBRIEN

- CANADA, géographie

- ANDÉSITES

- BASALTES

- BRÉSIL, géographie

- TECTOGENÈSE

- PLATE-FORME, géologie

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géologie

- CAMPANIEN

- ACADIEN

- PHANÉROZOÏQUE

- TURONIEN

- PENNSYLVANIEN

- MAASTRICHTIEN ou MAËSTRICHTIEN

- MISSISSIPPIEN

- CROÛTE OCÉANIQUE

- NAPPES DE CHARRIAGE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, géologie

- TACONIQUE PHASE

- BASSE-CALIFORNIE

- COLORADO PLATEAU DU

- MEXIQUE, géographie

- ARCTIQUE RÉGION

- SUPÉRIEUR LAC, Amérique du Nord

- MAGMATIQUES ROCHES

- OBDUCTION, géophysique

- COLLISION, géologie

- IAPETUS

- CROÛTE CONTINENTALE

- PLAQUES, géophysique

- GRANODIORITES

- GREENSTONES BELTS

- COULÉES DE LAVE

- EURASIE, géologie

- NAZCA PLAQUE DE

- MARATHON MONTS

- RIFT, géologie

- TRANSVERSALE, géologie

- POLOCHIC-MOTAGUA TRANSVERSALE DE

- BARQUISIMETO TRANSVERSALE DE

- PANTHALASSA

- BASIN AND RANGE

- AVALON ZONE

- DUNNAGE ZONE

- HUMBERT ZONE

- GRENVILLIEN

- ELLESMÉRIEN

- MACKENZIE MONTS

- CAYMAN ou CAÏMAN FOSSÉ DES ÎLES

- BRASILIDES

- BOLIVIANIDES

- HUANCABAMBA TRANSVERSALE DE

- CALPIONELLES

- PRISME D'ACCRÉTION, géologie

- ACCRÉTION, géologie

- RIDES OCÉANIQUES

- COCOS PLAQUE OCÉANIQUE