AMPHIBOLES & PYROXÈNES

Article modifié le

Pyroxènes

Propriétés physiques

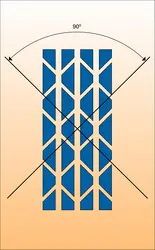

Les pyroxènes cristallisent également soit dans le système orthorhombique, soit dans le système monoclinique. Leurs formes sont en général beaucoup plus trapues que celles des amphiboles, dont ils se distinguent par l'existence de deux clivages perpendiculaires assez grossiers. Les macles sont fréquentes, en gouttière ou en sablier. Les faces sont souvent très nettes dans les cristaux que l'on peut extraire des projections volcaniques, mais les dimensions sont plutôt d'ordre centimétrique. On rencontre dans les skarns et les pegmatites des cristaux de grande taille, parfois utilisés comme gemmes. La coloration varie suivant la teneur en fer du vert clair au brun sombre, presque noir ; la présence de chrome ou de sodium entraîne souvent une coloration vert vif, alors que les pyroxènes lithiques sont généralement roses ou jaunes.

Structure

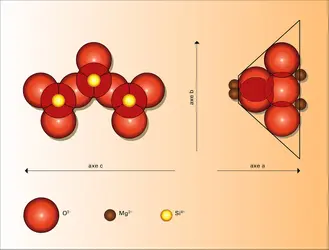

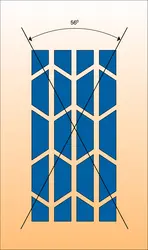

La structure des pyroxènes est moins complexe que celle des amphiboles puisqu'ils sont constitués de chaînes simples de tétraèdres SiO4, là encore disposés parallèlement à l'axe c et dont la section est celle d'un trapèze moins étiré. Dans l'enstatite, Mg2Si2O6, les ions Mg2+ sont disposés deux par deux suivant les bases des trapèzes et les points faibles de la structure font apparaître deux plans de clivage à 900.

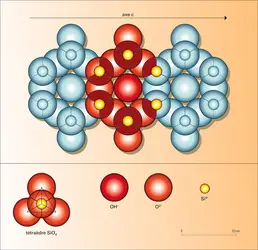

L'analyse cristallographique montre qu'il convient de distinguer deux types de sites pour les cations interstitiels : des sites M1, limités par six atomes d'oxygène, et des sites M2, un peu plus volumineux, entourés cette fois de huit oxygènes. Les ions de petite taille (Mg, Fe) occupent toujours les sites M1. Lorsqu'ils sont seuls présents, ils occupent également les sites M2, ce qui correspond à une symétrie orthorhombique (orthopyroxènes) ; en revanche, quand il existe des ions plus volumineux (Ca, Na), nécessairement situés en M2, la symétrie devient monoclinique par glissement latéral des chaînes élémentaires ( clinopyroxènes). Par chauffage vers 1 100 0C, les orthopyroxènes acquièrent le faciès monoclinique. La possibilité de solutions solides entre termes extrêmes dépend donc des proportions relatives de Ca, Mg, Fe, mais aussi de la température, et les composés intermédiaires présentent fréquemment au cours de leur refroidissement des phénomènes complexes d'exsolution ou d'inversion. L'étude minéralogique détaillée des pyroxènes est donc très délicate, et fait appel de plus en plus à des techniques élaborées (microsonde électronique, effet Mössbauer), mais elle permet d'obtenir des informations précises sur l'évolution thermique des roches qui les renferment.

Les principaux types et leurs paragenèses

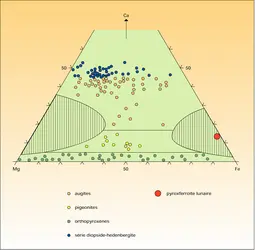

La classification des pyroxènes est fondée en grande partie sur leurs teneurs respectives en Ca, Mg, Fe, et un diagramme triangulaire permet de faire apparaître la fréquence des différents types et l'existence de domaines d'immiscibilité.

Il faut cependant tenir compte dans bien des cas d'éléments importants comme Na, Fe3+, Ti, et on distinguera ici quatre grands sous-groupes.

Orthopyroxènes

Les orthopyroxènes, pratiquement dépourvus de calcium, forment une série continue entre l'enstatite Mg2Si2O6 et la ferrosilite Fe2Si2O6 ; les termes intermédiaires constituent les hypersthènes. La variété « bronzite » possède un clivage fin supplémentaire et un reflet cuivré. Ces pyroxènes se rencontrent dans un grand nombre de roches basiques et ultrabasiques, et dans des formations métamorphiques de degré élevé (granulites) ; ils sont typiques des laves de la série calco-alcaline.

Pyroxènes calciques

Les pyroxènes calciques, tous monocliniques, comprennent, d'une part, la série qui va du diopside CaMgSi2O6 à l' hedenbergite CaFeSi2O6, d'autre part, le grand groupe des augites, plus pauvres en Ca et souvent riches en Cr, Ti, Al, et enfin les pigeonites, très pauvres en calcium et séparées des précédentes par une lacune de miscibilité. Les augites sont extrêmement fréquentes dans les basaltes, dolérites et gabbros ; elles coexistent avec des hypersthènes dans les séries tholéiitiques, avec des péridots dans les séries alcalines basiques (elles sont alors souvent titanifères). Les pigeonites n'existent guère que sous forme de microlites dans les roches volcaniques rapidement refroidies ; dans les conditions plutoniques, elles subissent en général une démixtion (inversion) en lamelles parallèles d'hypersthène et d'augite. Le diopside est un minéral typique du métamorphisme des calcaires siliceux et magnésiens, mais on le trouve aussi dans de nombreuses roches magmatiques basiques. Les composés intermédiaires de la série diopside-hedenbergite (« salites ») sont fréquents dans les basaltes alcalins, alors que le terme extrême ferrifère n'existe que dans les granites à fayalite ou les termes les plus différenciés de la série tholéiitique.

Pyroxènes alcalins

Les pyroxènes alcalins sont eux aussi monocliniques. Le spodumène LiAlSi2O6 est un minéral rare, mais caractéristique de certaines pegmatites granitiques. La jadéite NaAlSi2O6 est typique du métamorphisme de haute pression, alors que l' aegyrine NaFe3+Si2O6 est restreinte aux roches alcalines plutoniques ou volcaniques. En fait, il existe tous les intermédiaires entre l'aegyrine et les augites ; ces « augites aegyriniques » sont typiques des trachytes, phonolites, mais aussi de certaines formations métamorphiques.

Autres pyroxènes. Pyroxénoïdes

La johansennite CaMnSi2O6 se trouve dans quelques minerais de manganèse métamorphisés ; l'omphacite est une solution solide de diopside et de jadéite, qui caractérise les éclogites. D'autres minéraux, tricliniques, se rapprochent des pyroxènes par leurs structures en chaîne (pyroxénoïdes) : la wollastonite CaSiO3, identifiée dans les calcaires métamorphiques, et qui est également un constituant important des ciments et céramiques ; la pectolite CaNaHSi3O9, souvent en compagnie de zéolites dans les géodes des roches basiques ; la rhodonite MnSiO3, dans les gisements manganifères métasomatiques. On notera enfin que les échantillons lunaires contiennent pour la plupart, en quantités appréciables, un pyroxène inconnu sur notre planète, la pyroxferroïte, dont la formule correspond à CaFe6(SiO3)7.

Conditions de stabilité

Influence de la teneur en silice

Dans les systèmes binaires SiO2-MO, les pyroxènes apparaissent dans un large intervalle de compositions intermédiaires ; ils forment en général un eutectique avec les divers polymorphes de la silice, et un autre eutectique avec les orthosilicates du type M2SiO4. On comprend ainsi que, dans la nature, les pyroxènes puissent coexister avec le quartz tout comme avec les péridots.

Influence de la température

Les points de fusion des différents pyroxènes approchent les 1 400 0C : 1 380 0C pour le diopside, 1 550 0C pour l'enstatite. Cependant, dans les assemblages naturels, ils se forment à des températures beaucoup plus basses, soit par transformation des amphiboles au cours du métamorphisme, soit en raison de l'existence d'eutectiques avec les plagioclases dans les cristallisations magmatiques (l'eutectique diopside-anorthite a un point de fusion de 1 275 0C sous pression ordinaire).

Influence de l'eau

À des températures inférieures à 700 0C et sous des pressions de l'ordre de 1 kbar, les pyroxènes se transforment, en présence d'eau, en minéraux hydratés, comme les amphiboles, le talc ou les chlorites. Dans les roches plutoniques, on assiste souvent à une réaction partielle ou totale des pyroxènes initiaux avec les solutions postmagmatiques, réaction à laquelle on a donné le nom d' ouralitisation. Inversement, dans les roches volcaniques, la très large dominance des pyroxènes sur les amphiboles est liée à la température élevée des laves et surtout à l'élimination de l'eau à l'air libre.

Influence de la pression

Dans de nombreuses réactions métamorphiques, les pyroxènes se développent à partir de minéraux moins denses, et la réaction est évidemment favorisée par un accroissement de pression. On a porté une attention particulière à la réaction :

Déroulement de la cristallisation dans les magmas basiques

L'étude minéralogique détaillée des associations de roches basiques a mis en évidence la complexité de la cristallisation des pyroxènes, dont la marche conditionne en grande partie l'évolution géochimique des magmas résiduels.

Dans les séries tholéiitiques les plus évoluées (Skaergaard), la cristallisation débute par l'apparition simultanée d'un orthopyroxène proche de l'enstatite et d'un clinopyroxène proche du diopside. Puis on observe deux lignées, l'une riche, l'autre très pauvre en calcium, qui s'enrichissent parallèlement en fer. À un stade assez précoce, les hypersthènes font place à des pigeonites, elles aussi pauvres en calcium, alors que les augites associées s'appauvrissent légèrement en cet élément, mais l'évolution générale ne change pas. Finalement, le stade à deux pyroxènes disparaît et on n'observe plus qu'un seul clinopyroxène, qui atteint progressivement des compositions extrêmement riches en fer et proches du pôle hedenbergite.

Dans les séries alcalines, on n'observe qu'un seul type de pyroxène, toujours monoclinique et souvent accompagné de péridots, surtout dans les stades précoces de la différenciation. L'évolution est beaucoup moins accentuée que dans le cas précédent, les deux minéraux marquant le plus souvent un accroissement assez réduit du rapport Fe/Mg.

Très souvent, les pyroxènes des roches plutoniques subissent au cours du refroidissement des exsolutions variées : lamelles d'hypersthène dans des augites, lamelles de diopside dans des hyersthènes, inversion et démixtion complexe des pigeonites. L'étude expérimentale de ces phénomènes est en plein développement – comme plus généralement la cristallochimie des pyroxènes – et il sera sans doute possible prochainement de préciser la cinétique des phénomènes naturels. L'intérêt porté à l'histoire thermique des roches basiques s'est d'ailleurs accru considérablement à la suite de l'observation des échantillons lunaires, où ces phénomènes de déséquilibre sont particulièrement marqués, et où se trouvent enregistrées des informations capitales sur l'évolution des systèmes anciens.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul CARRON : professeur de géologie à l'université de Bretagne-Occidentale, Brest

Classification

Médias

Autres références

-

AMIANTE ou ASBESTE

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Laurence FOLLÉA et Henri PÉZERAT

- 3 490 mots

...variétés principales d'amiante : la serpentine, représentée notamment par la chrysotile, ou « amiante blanc » (95 p. 100 de la production mondiale), et les amphiboles, qui comprennent cinq espèces distinctes : le crocidolite ou « amiante bleu », l'amosite ou « amiante brun », la trémolite, l'anthophyllite... -

AMPHIBOLITES

- Écrit par Gérard GUITARD

- 795 mots

Les amphibolites sont des roches métamorphiques constituées essentiellement d'amphibole alumineuse (hornblende) et de feldspath plagioclase (généralement, andésine à labrador), en proportions variables, avec ou sans quartz. Il s'y associe parfois du pyroxène (diopside), du mica biotite, du grenat,...

-

ANDÉSITES ET DIORITES

- Écrit par Jean-Paul CARRON , Encyclopædia Universalis , Maurice LELUBRE et René MAURY

- 2 067 mots

- 2 médias

...distingue généralement les andésites basiques (SiO2 : de 52 à 57 p. 100) des andésites stricto sensu ou andésites acides (SiO2 : de 57 à 63 p. 100). Sur le plan minéralogique, la principale variation observée réside dans l'absence ou la présence de phénocristaux d'amphibole de type hornblende, qui... -

BASALTES ET GABBROS

- Écrit par Jean-Paul CARRON , Encyclopædia Universalis et René MAURY

- 3 671 mots

- 2 médias

Les basaltes sont des roches très sombres où l'on ne distingue guère à l'œil nu que quelques cristaux isolés de pyroxènes noirs ou éventuellement d'olivine jaune. La densité est élevée (voisine de 3), sauf pour les types vacuolaires ou les scories. - Afficher les 14 références

Voir aussi

- BASIQUES ROCHES

- NÉPHRITE, gemme

- CRISTALLOCHIMIE

- CRISTALLISATION

- SPODUMÈNE ou TRIPHANE

- JADÉITE

- MINÉRAUX

- TRÉMOLITES

- OURALITE & OURALITISATION

- HORNBLENDES

- INOSILICATES

- FERROACTINOTE

- CUMMINGTONITE

- ACTINOTES

- CROCIDOLITE

- PECTOLITE

- RHODONITE

- PYROXFERROÏTE

- PIGEONITE

- WOLLASTONITE

- ENSTATITE

- FERROSILITE

- HYPERSTHÈNES

- DIOPSIDE

- HEDENBERGITE

- AUGITES

- AEGYRINES

- JOHANSENNITE

- ASTÉRISME, minéralogie

- MINÉRAUX FERROMAGNÉSIENS

- GLAUCOPHANE

- ANTHOPHYLLITE

- ORTHOPYROXÈNE

- CLINOPYROXÈNE

- BRONZITE

- MÉTAMORPHISME RÉGIONAL

- PYROXÉNOÏDE