ANESTHÉSIE

Article modifié le

L'anesthésie générale

L'anesthésie générale est obtenue en administrant des agents (dits anesthésiques généraux) qui provoquent une perte de conscience réversible.

Anesthésiques généraux

Les anesthésiques généraux peuvent être administrés selon deux modes : par voie intraveineuse ou par inhalation.

Hypnotiques et adjuvants. Les hypnotiques sont des agents anesthésiques dont la propriété principale est de provoquer une perte de conscience (ou sommeil profond). Parmi les hypnotiques administrés par voie intraveineuse, on peut citer les barbituriques d'action rapide (thiopental = Penthotal®, methohexital = Brietal®), l'etomidate (Hypnomidate®) et le propofol (Diprivan®).

D'autres agents administrés par voie intraveineuse produisent un état de sédation plus ou moins prononcé et peuvent être utilisés comme adjuvants des précédents ; il s'agit des benzodiazépines (précédemment, diazépam = Valium® et flunitrazepam = Rohypnol® ; actuellement, midazolam = Hypnovel®), et autrefois des neuroleptiques (chlorpromazine initialement) dont l'introduction par Henri Laborit a été une innovation majeure au milieu du xxe siècle.

L'anesthésie peut également être initiée et surtout entretenue par inhalation : on fait respirer au patient un mélange gazeux d'oxygène et de gaz anesthésique. Les agents anesthésiques utilisés par inhalation ont une puissance anesthésique variable. Le protoxyde d'azote (N2O) est un agent de faible puissance qui est administré en concentrations de 50 à 70 p. 100 (dans le mélange gazeux). D'autres agents, dits « halogénés » (leurs molécules comportent plusieurs atomes de fluor), sont plus puissants et de ce fait utilisés à des concentrations très inférieures. Au cours de ces dernières années, l'isoflurane (Forène®) a progressivement remplacé l'halothane (Fluothane®) et l'ethrane (Enflurane®) ; le sevoflurane (Sevorane®) et le desflurane (Suprane®) sont d'utilisation plus récente. Le protoxyde d'azote est véhiculé sous forme de gaz comprimé puis introduit dans le circuit d'anesthésie après décompression, mais les halogénés, stockés sous forme liquide, sont introduits dans le circuit après leur évaporation.

Analgésiques. Pour réaliser une anesthésie, il faut souvent associer aux agents hypnotiques des agents aux propriétés analgésiques prédominantes (agents dits analgésiques), c'est-à-dire dont le rôle est de supprimer ou d'atténuer la sensibilité à la douleur. On emploie en pratique des opiacés (ou équivalents), qui sont des dérivés synthétiques ou semi-synthétiques de l'opium. La morphine et d'autres substances comme la péthidine (Dolosal®) ne sont plus guère utilisées par voie intraveineuse au cours de l'anesthésie (la morphine reste l'analgésique de référence pour la période postopératoire). D'autres dérivés synthétiques se sont donc substitués depuis longtemps à la morphine, comme le fentanyl (Fentanyl®), l'alfentanil (Rapifen®), le sufentanil (Sufenta®), et plus récemment le rémifentanil (Ultiva®).

Curarisants. Ils constituent la troisième catégorie de produits utilisés au cours d'une anesthésie générale ; cependant, ce ne sont pas des agents anesthésiques. Ils provoquent une paralysie musculaire en bloquant la transmission synaptique neuromusculaire. L'emploi des curares (ou curarisation) a pour objectif de faciliter l'intubation oro-trachéale au moment de l'initiation de l'anesthésie, mais aussi de faciliter le geste chirurgical quand un relâchement musculaire est nécessaire. La succinylcholine (Célocurine®) est un curarisant qui excite la plaque motrice avant de la bloquer en la dépolarisant : il provoque donc des contractions musculaires avant la paralysie. La succinylcholine est le curare qui agit le plus rapidement ; pour cette raison, elle est utilisée lorsqu'une intubation très rapide est nécessaire. Les autres curares agissent en bloquant directement la plaque motrice ; ils sont dits non dépolarisants et se différencient les uns des autres par leur vitesse d'installation, leur durée d'action, et la régression du bloc neuromusculaire. Le pancuronium (Pavulon®) est un curarisant à action prolongée ; le vécuronium (Norcuron®) et l'atracrium (Tracrium®) ont une durée d'action plus courte ; le mivacurium (Mivacron®) a une durée d'action très courte. L'action des curares peut être contrecarrée en fin d'intervention par celle de la néostigmine (Prostigmine®).

Conséquences physiologiques de l'anesthésie générale

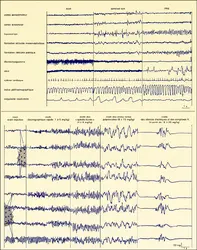

Les agents anesthésiques modifient profondément la régulation des grandes fonctions physiologiques de l'organisme. L'anesthésie générale provoque une perte de conscience plus ou moins profonde du patient ; la plupart des agents anesthésiques inhibent la commande de la respiration, et les curares paralysent les muscles respiratoires ; enfin, la plupart des agents anesthésiques ont une action hypotensive (baisse de la pression artérielle). La pratique de l'anesthésie nécessite donc de suppléer aux fonctions physiologiques transitoirement perturbées, de doser judicieusement l'administration des agents anesthésiques et de contrôler les effets de ces agents. La dépression de la commande de la ventilation implique que le médecin anesthésiste s'assure du « contrôle » des voies aériennes supérieures (l'anesthésiste « isole » les voies aériennes des voies digestives en pratiquant une intubation orotrachéale ou en utilisant un dispositif comme le masque laryngé) et qu'il mette en œuvre une ventilation supplétive à l'aide d'un respirateur. Les agents anesthésiques entraînent une dépression respiratoire, ainsi que des modifications du pouls et de la pression artérielle. Ainsi, une surveillance permanente de l'électrocardiogramme et des mesures régulières, à intervalles rapprochés, de la pression artérielle sont nécessaires au cours de toute anesthésie. Elles sont complétées par une surveillance continue de la saturation en oxygène du sang artériel et de la concentration d'oxygène dans le circuit d'anesthésie. L'administration des agents anesthésiques par inhalation (protoxyde d'azote) est également contrôlée par la mesure de leur concentration dans le circuit d'anesthésie ou de leur concentration en fin d'expiration. Cette dernière reflète la concentration dans les alvéoles pulmonaires, elle-même en relation avec la concentration des agents anesthésiques concernés dans le sang. La mesure continue de la concentration alvéolaire des halogénés est utile car leur effet anesthésique est proportionnel à cette concentration. La mesure en continu de la concentration dans le sang des agents anesthésiques administrés par voie intraveineuse étant impossible, leur administration est fondée sur des modèles mathématiques décrivant l'évolution de cette concentration (modèles pharmacocinétiques) et sur le contrôle des effets hémodynamiques. L'action des curares est surveillée par stimulation intermittente de certains muscles superficiels (comme le muscle orbiculaire de l'œil dont la contraction provoque la fermeture des paupières, ou comme le muscle adducteur du pouce). La réponse de ces muscles à des stimulations fixées par convention (train de quatre, double burst...) permet de juger de l'état de curarisation ou de décurarisation du patient.

L'anesthésie est susceptible de provoquer des complications mineures et d'autres graves. Parmi les complications relativement fréquentes et sans menace vitale, on peut citer les bris de dents résultant des techniques d'intubation ou les compressions nerveuses responsables de paralysies, le plus souvent réversibles et attribuées à différents facteurs, parmi lesquels la position du patient sur la table d'opération. Les complications graves incluent la survenue de choc anaphylactique, de détresse respiratoire et d'arrêt cardiaque responsable du décès du patient ou de séquelles neurologiques. Les causes d'arrêt cardiaque ont sensiblement évolué au cours des années avec la pratique de l'anesthésie. Dans les années 1960, les arrêts cardiaques étaient principalement dus à des surdosages en agents anesthésiques, à des difficultés de contrôle des voies aériennes ou à des accidents de ventilation. Au début des années 1980, une enquête nationale a révélé que des dépressions respiratoires postopératoires avaient causé le décès de certains patients. Cette enquête fut à l'origine du développement des sites de surveillance postanesthésie, tandis que les modalités d'exercice de l'anesthésie ont été fixées dans un décret de décembre 1994. Ce décret précise les conditions d'organisation du travail et la technologie garantissant la sécurité lors d'une anesthésie.

Déroulement de l'anesthésie générale

L'anesthésie générale peut se diviser en trois parties : l'induction, l'entretien et le réveil. L'anesthésie est précédée d'une prémédication (consistant habituellement à administrer une benzodiazépine) qui vise à induire une sédation et à calmer l'anxiété.

L'induction de l'anesthésie (endormissement) est réalisée le plus souvent par voie veineuse chez l'adulte, mais peut être obtenue directement par inhalation chez l'enfant. L'induction implique rapidement un contrôle des voies aériennes et peut nécessiter une curarisation dès lors qu'une intubation est envisagée. En d'autres termes, le schéma le plus courant consiste à intuber le patient après curarisation et à instituer une ventilation contrôlée, mais il n'est pas toujours nécessaire d'injecter un curare pour intuber, ni d'intuber pour contrôler les voies aériennes (l'autre technique est la mise en place d'un masque facial ou laryngé). Enfin, un patient peut rester en ventilation spontanée au cours d'une anesthésie légère.

L'entretien de l'anesthésie est réalisé en utilisant des agents halogénés et/ou des agents administrés par voie intraveineuse de façon intermittente ou en perfusion continue. La règle en anesthésie est d'associer différents agents (hypnotiques, opiacés, gaz anesthésiques), même si un agent peut être utilisé préférentiellement au cours d'une anesthésie donnée. En pratique, la « profondeur de l'anesthésie » s'apprécie essentiellement en observant les variations de pression artérielle et de fréquence cardiaque. Dans un avenir proche, il est possible que se développent des techniques (déjà disponibles) d'analyse en continu de l'électroencéphalogramme ou d'autres signaux qui témoignent de l'activité cérébrale et donc de la profondeur de l'anesthésie. Au cours de l'anesthésie et pendant la chirurgie, il faut réchauffer le patient pour maintenir la température de son corps proche de la température normale, et compenser les pertes hydriques et sodées ainsi que les pertes hémorragiques.

Le réveil anesthésique est le résultat de l'élimination des agents anesthésiques administrés. Dans le cas d'une intervention chirurgicale courte, la durée de l'anesthésie coïncide avec celle de la chirurgie ; si l'intervention est majeure ou prolongée, la durée de l'anesthésie dépasse celle de la chirurgie. Dans ce cas, la fin de l'assistance de la ventilation n'est réalisée qu'après réchauffement complet du patient et lorsque son pouls et sa fréquence cardiaque sont stables. Après l'opération, le patient est emmené dans une salle de surveillance, appelée « salle de réveil ». Durant la phase de réveil, le patient bénéficie d'une surveillance importante, le retour en chambre d'hospitalisation ne se faisant qu'après disparition des effets résiduels des agents anesthésiques, notamment des effets respiratoires. Par ailleurs, la salle de surveillance postopératoire est le lieu où sont initiés le ou les traitements antalgiques qui permettront au patient de supporter les conséquences douloureuses de l'intervention chirurgicale.

La pratique de l'anesthésie exige une structure de soins adaptée dans le cadre du bloc opératoire. Elle implique un contrôle permanent des soins appliqués et des technologies utilisées, ainsi qu'une organisation collective bien rodée. Ces éléments garantissent la sécurité des patients au cours des anesthésies et expliquent que la mortalité directement liée au geste anesthésique est aujourd'hui de l'ordre de 1 pour 25 000 à 1 pour 100 000 actes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Francis BONNET : professeur d'anesthésie-réanimation

- François CHAST : pharmacien des hôpitaux, chef du service pharmacologie-toxicologie de l'Hôtel-Dieu, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

ANESTHÉSIE : PREMIÈRES DÉMONSTRATIONS

- Écrit par François CHAST

- 244 mots

Le 30 mars 1842, à Jefferson (Georgie, États-Unis), un patient, du nom de John Venables, souffrant d'un abcès au cou, est opéré sans douleur grâce à l'emploi d'éther, par Crawford Long (1815-1878). L'intervention ne sera rapportée que sept ans plus tard.

Le 11 décembre...

-

ACÉTYLÈNE

- Écrit par Henri GUÉRIN

- 5 094 mots

- 6 médias

L'acétylène, qui n'est pas toxique, présente des propriétés anesthésiques. On l'utilise surtout en Allemagne et aux États-Unis (narcylène) en anesthésie générale dans un mélange oxygéné à 30 ou 40 p. 100 au début de l'anesthésie puis à 60-70 p. 100 par la suite. L'anesthésie... -

ANTISEPSIE ET ASEPSIE

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 587 mots

- 1 média

Classiquement, l’histoire de la chirurgie est scandée par deux dates : l’année 1846, au cours de laquelle l’anesthésie à l’éther est utilisée pour la première fois ; l’année 1867, au cours de laquelle le chirurgien britannique Joseph Lister (1827-1912) décrit le succès d’une...

-

BARBITURIQUES

- Écrit par A. M. HAZEBROUCQ

- 1 037 mots

Composés organiques dérivant de la malonylurée improprement appelée acide barbiturique en raison de la forme de ses cristaux « semblables à une lyre » (barbitos), les barbituriques constituent un groupe homogène tant sur le plan chimique que sur le plan pharmacologique. Leur action...

-

CHIRURGIE

- Écrit par Claude d' ALLAINES , Jean-Édouard CLOTTEAU et Didier LAVERGNE

- 8 670 mots

- 5 médias

En moins d'un demi-siècle, trois découvertes capitales vont profondément transformer l'exercice de la chirurgie. Celle de l'anesthésie à partir de 1846, celle de l'antisepsie à partir de 1867, puis celle de l'asepsie à partir de 1886. - Afficher les 15 références

Voir aussi

- TENSION ARTÉRIELLE

- NEUROPHARMACOLOGIE

- PRESSION SANGUINE

- RISQUE THÉRAPEUTIQUE

- OPÉRATION CHIRURGICALE

- NERFS

- ANESTHÉSIQUES LOCAUX

- HALOGÉNÉS ANESTHÉSIQUES

- OPIACÉS MÉDICAMENTS

- KOLLER CARL (1857-1944)

- NIEMANN ALBERT (1834-1861)

- PÉRIDURALE ANESTHÉSIE

- XYLOCAÏNE ou LIDOCAÏNE

- NARCOSE

- PROTOXYDE ou HÉMIOXYDE D'AZOTE

- NARCOTIQUES

- ANALGÉSIE

- HYPNOTIQUES ou SOMNIFÈRES

- CURARE & CURARISANTS

- INTUBATION

- SOINS INTENSIFS

- RESPIRATION

- RESPIRATION ASSISTÉE ou ASSISTANCE RESPIRATOIRE

- SÉDATIFS

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- INJECTIONS LOCALES, médecine

- BENZODIAZÉPINES

- MONITORAGE ou MONITORING

- PROPOFOL ou 2,6-DIISOPROPYLPHÉNOL