- 1. Définition et caractéristiques des Angiospermes

- 2. Diversité morphologique des Angiospermes

- 3. Diversité géographique des Angiospermes

- 4. Angiospermes et relations avec les autres êtres vivants

- 5. Classification et phylogénie

- 6. Origine des Angiospermes

- 7. Âge et registre fossile des Angiospermes

- 8. Usages des Angiospermes

- 9. Bibliographie

ANGIOSPERMES

Article modifié le

Diversité morphologique des Angiospermes

Au-delà des traits communs qui définissent les Angiospermes, il existe une très grande variation morphologique au sein du groupe, tant au niveau de l’appareil végétatif (racines, tige et feuilles) que de l’appareil reproducteur (fleurs et inflorescences).

Port des Angiospermes

Les plantes à fleurs se répartissent en quatre grandes catégories selon leur aspect général (on parle de port) et leur mode de croissance. Le port arborescent (arbres) qualifie les plantes dont la tige principale, fortement lignifiée, atteint une hauteur de plus de 2 ou 3 mètres (cette limite étant souple) et ne présente pas de ramifications dans sa partie inférieure. Le port buissonnant (buissons) désigne les plantes ligneuses ramifiées à la base et dont la hauteur est comprise entre 50 centimètres et 2 ou 3 mètres. Les plantes ligneuses mais non autoportantes, c’est-à-dire qui utilisent d’autres plantes comme support pour croître, sont qualifiées de lianes. Enfin, la dernière catégorie, les plantes herbacées, rassemble les plantes dont la partie aérienne est peu lignifiée et disparaît à la fin de la période de floraison. Les plantes herbacées peuvent être annuelles ou pérennes, leurs parties souterraines leur permettant dans ce dernier cas de subsister pendant la mauvaise saison.

Feuilles des Angiospermes

Les feuilles peuvent être simples ou composées de folioles. Dans le cas d’une feuille composée, il n’y a pas de bourgeon à l’aisselle des folioles, ce qui permet de faire la distinction entre une feuille (qui présente un bourgeon dit axillaire car situé à l’aisselle des feuilles) et une foliole. Le limbe peut être entier ou découpé plus ou moins profondément. Le bord (marge) des feuilles peut présenter des dents ou des poils. La forme des feuilles est un caractère très utilisé pour identifier les arbres et distinguer les espèces proches entre elles comme les érables par exemple.

Racines des Angiospermes

De même que les tiges, les racines des plantes à fleurs peuvent présenter de grandes variations. Les racines souterraines se répartissent en deux grandes catégories : les systèmes racinaires pivotants (une racine principale nettement plus développée que les racines secondaires) et les systèmes racinaires fasciculés (toutes les racines ayant la même importance). Le système fasciculé est fréquent chez les Monocotylédones, qui ne possèdent que des racines adventives (racines formées à partir d’organes autres que la radicule, qui est la forme embryonnaire de la racine principale d’une plante).

Inflorescences des Angiospermes

Les fleurs peuvent être solitaires ou regroupées en inflorescences qui comprennent un nombre de fleurs pouvant atteindre plusieurs milliers comme chez certains palmiers. Les inflorescences se répartissent en deux grandes catégories définies selon le mode de croissance des axes : monopodial, c’est-à-dire dont la croissance est assurée par le bourgeon terminal (grappe, épi, corymbe, ombelle, capitule), ou sympodial, c’est-à-dire dont la croissance est assurée par un ou plusieurs bourgeons axillaires (cyme unipare, bipare ou multipare). Certaines familles d’Angiospermes sont caractérisées par un type particulier d’inflorescence dont elles ont d’ailleurs tiré leur nom dans les anciennes classifications. C’est le cas des Apiaceae [Apiacées] (anciennement appelées Ombellifères, dont le nom venait de l’inflorescence en ombelle de la plupart des espèces) ou des Asteraceae [Astéracées] (anciennement Composées, dont l’inflorescence en capitule composé de multiples fleurs est semblable à une fleur). Certains taxons produisent des inflorescences « mixtes », c’est-à-dire formées de la combinaison d’un axe primaire à croissance monopodiale et d’axes secondaires à croissance sympodiale. C’est le cas par exemple de la menthe. L’inverse (un axe primaire à croissance sympodiale portant des axes secondaires à croissance monopodiale) n’existe pas.

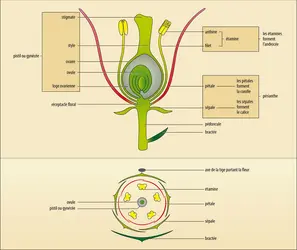

Fleurs des Angiospermes

Si l’ordre d’insertion des pièces florales sur le réceptacle (de l’extérieur vers l’intérieur : calice, corolle, androcée et gynécée) est quasi immuable pour toutes les Angiospermes, à l’exception du genre Lacandonia qui présente une inversion de position entre le gynécée et l’androcée (les étamines se trouvant donc au centre de la fleur), il existe d’immenses variations du nombre, de la forme (notamment de la symétrie, radiaire ou bilatérale) et de la taille des pièces florales ainsi que de leur degré de soudure. Cette soudure peut concerner les organes de même type (les pétales de la corolle sont ainsi soudés chez de très nombreuses espèces) ou des organes différents. Dans ce dernier cas, le degré d’élaboration est parfois étonnant, comme chez les orchidées dont les organes reproducteurs mâles et femelles sont fusionnés en une structure complexe appelée gynostème. Les variations s’étendent au pollen, vecteur des gamètes mâles, dont la paroi d’exine s’orne de sculptures différentes selon les espèces, et aux fruits issus de la fécondation.

Fruits des Angiospermes

De même que les fleurs, les fruits varient en taille, en poids (de quelques grammes à plusieurs dizaines de kilogrammes, le record étant détenu par le fruit du cocotier de mer Lodoiceamaldivica), en couleur et en texture. Si le fruit s’ouvre à maturité (fruits dits déhiscents), ce sont les graines nues qui seront dispersées. C’est le cas du petit pois, du coquelicot et de l’œillet. Si le fruit ne s’ouvre pas (fruits dits indéhiscents comme pour le blé, l’érable), ou s’il est charnu (orange, prune, raisin, avocat), alors ce sont les fruits qui seront dispersés. De même que les variations des fleurs sont en relation avec leur mode de pollinisation, les variations des semences (fruits ou graines) sont en relation avec leur mode de dispersion, par la pesanteur, le vent, l’eau ou les animaux.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Sophie NADOT : professeure au Laboratoire écologie, systématique, évolution de l'université Paris-Sud

- Hervé SAUQUET : maître de conférences à l'université Paris-Sud, professeur au Laboratoire écologie, systématique, évolution de l'université Paris-Sud

Classification

Médias

Autres références

-

AIZOACÉES

- Écrit par Chantal BERNARD-NENAULT

- 1 272 mots

- 2 médias

Les Aizoacées sont des plantes dicotylédones caractéristiques de l'Afrique du Sud. Pour leur intérêt ornemental, elles ont été introduites dans les contrées chaudes et sèches d'Europe et d'Amérique : c'est le cas par exemple des Carpobrotus (Mésembryanthèmes) qui développent...

-

ARALES

- Écrit par Chantal BERNARD-NENAULT et Jacques MIÈGE

- 2 315 mots

- 8 médias

Ordre de plantes monocotylédones caractérisées par leurs inflorescences constituées par un axe apical, le spadice, produisant un manchon floral, qu'enveloppe une pièce foliacée appelée spathe. Les systématiciens placent les Arales non loin des Palmales, des Cyclanthales et des Pandanales...

-

ARISTOLOCHIALES

- Écrit par Chantal BERNARD-NENAULT et Jacques MIÈGE

- 1 479 mots

- 2 médias

On a longtemps rassemblé dans l'ordre des Aristolochiales, d'une part, les Aristolochiacées (aristoloches, asarets...), d'autre part, des plantes parasites curieuses à appareil végétatif rudimentaire, les Hydnoracées et les Rafflésiacées.

La plupart des auteurs détachent maintenant...

-

BOIS

- Écrit par Marie Elisabeth BORREDON , Édouard BOUREAU , Xavier DÉGLISE et Carlos VACA-GARCIA

- 9 105 mots

- 8 médias

...cellules verticales à ponctuations aréolées, appelées trachéides. On retrouve de tels éléments cellulaires effilés et ponctués dans de nombreuses espèces d'angiospermes dicotylédones (ex. : chêne), alors que dans des espèces plus évoluées comme les légumineuses les ponctuations aréolées sont... - Afficher les 80 références

Voir aussi

- ZYGOTE

- POLLINISATION

- POACÉES ou GRAMINÉES

- NÉMATODES

- HYPHES

- FÉCONDATION

- OOSPHÈRE

- MYCORHIZES

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- MAGNOLIACÉES

- PLANTES CARNIVORES

- MALVACÉES

- TAXON

- OROBANCHACÉES

- OVAIRE, botanique

- ÉTAMINE

- CARPELLES

- PISTIL ou GYNÉCÉE, botanique

- OVULE

- GAMÉTOPHYTE

- SAC EMBRYONNAIRE

- DICOTYLÉDONES

- MONOCOTYLÉDONES

- PÉRIANTHE

- ANDROCÉE

- ANTHÈRE

- STIGMATE, botanique

- INFLORESCENCE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- NUCELLE

- ANATOMIE ET MORPHOLOGIE VÉGÉTALE

- TÉGUMENT, botanique

- LIMBE FOLIAIRE

- PHYTOPHAGES

- TUBE POLLINIQUE

- MICROSPORE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- ÉVO-DÉVO (evolutionary developmental biology)

- VÉGÉTAL RÈGNE