ANTARCTIQUE

Article modifié le

Découverte et conquête

Les expéditions individuelles

Une vieille tradition, héritée des Grecs, voulait que le district polaire austral fût occupé par un vaste continent, dont Magellan, lors de son voyage autour du monde, pensait avoir vu l'extrême avancée en doublant la Terre de Feu. On vécut longtemps sur cette erreur, sans que ce continent mythique ait attiré beaucoup de curiosité. La première expédition officielle pour la recherche de la « Terre australe » est celle du Français Bouvet qui, en 1739, découvre l'île qui porte son nom depuis lors, et dont on se désintéresse aussitôt. Au cours de la seconde expédition, en 1772-1775, Cook découvre les îles Sandwich du Sud, franchit le cercle polaire en trois points et atteint la latitude record de 710 10′, sans rencontrer le continent.

Ce sont ensuite les chasseurs de phoques et de baleines qui s'aventurent dans les eaux australes, à la recherche des littoraux où s'assemblent ces animaux. Leurs découvertes, d'abord tenues secrètes, finissent par s'ébruiter. L'Anglais William Smith annonce, en 1819, la découverte des îles Shetland du Sud, et son compatriote Bransfield voit, en janvier 1820, une terre qui est, peut-être, l'extrémité de la péninsule Antarctique, aperçue une deuxième fois, en novembre 1820, par l'Américain Palmer. Entre-temps, Lazarev, second de Bellingshausen qui dirige la première expédition russe dans les eaux australes, consigne sur sa carte de navigation avoir aperçu, le 27 janvier 1820, des glaces s'élevant à perte de vue devant son navire, en direction du sud. Bellingshausen aborde ensuite à l'île Pierre Ier, le 9 janvier 1821, puis, huit jours plus tard, à la terre Alexandre, qui est en réalité une île. Le 7 février 1821, les marins de l'Américain Davis débarquent, pour la première fois, sur le continent. Les îles Orcades du Sud sont découvertes, conjointement, par le Britannique Powel et l'Américain Palmer, le 6 décembre 1821, tandis qu'en 1823 l'Anglais Weddell pénètre dans la mer qui porte son nom et bat le record de latitude sud avec 740 15′. En 1830, John Biscoe, opérant pour le compte des frères Enderby, découvre un secteur continental que l'on nomme terre d'Enderby.

L'intérêt scientifique prend le pas sur les préoccupations économiques ou territoriales, et l'étude du magnétisme austral attire dans l'Antarctique, de 1838 à 1843, neuf navires appartenant à trois expéditions différentes. L'expédition française (1838-1840), conduite par Dumont d'Urville, découvre, en Antarctide orientale, la terre Louis-Philippe, l'île Joinville et la terre Adélie. Sous la direction de Wilkes, l'expédition américaine (1839-1842), plus puissante mais mal organisée, reconnaît la portion du littoral de l'Antarctide orientale située au long de la terre dite, dès lors, de Wilkes. Le chef de l'expédition anglaise, James Ross, découvre, dans la mer à laquelle son nom est attaché, l'extraordinaire barrière de glace qu'il suit sur plus de 600 km, atteignant 780 sud. Il baptise au passage du nom de ses navires les deux volcans Erebus et Terror, et consacre à la reine Victoria la terre qui borde la mer nouvellement découverte.

Après une interruption d'un demi-siècle commence l'exploration du continent dont les expéditions marines antérieures ont fixé les contours. Les techniques ont progressé, et le Belge Adrien de Gerlache réussit avec son bateau le premier hivernage dans les glaces de la péninsule antarctique. L'année suivante, le Norvégien Borchgrevink dirige le premier hivernage à terre et fait usage de traîneaux, attelés à des chiens de Sibérie et du Groenland. Sur proposition des délégués allemands au Congrès de géographie de Berlin, une campagne de recherche internationale est entreprise dans l'Antarctique, et ses travaux vont se développer jusqu'à la Première Guerre mondiale. La France y est représentée par Jean Charcot – qui étonne les autres navigateurs par sa hardiesse –, la Grande-Bretagne par Scott et Shackleton, l'Allemagne par Drygalski, la Norvège par Nordenskjold, Larsen puis Amundsen. Les expéditions à terre deviennent de plus en plus nombreuses, dirigées vers le pôle, dont la découverte devient l'enjeu d'une compétition acharnée : en 1910, Scott organise un nouvel hivernage à McMurdo, pour se lancer au printemps suivant vers le pôle. En cours de route, il apprend qu'Amundsen, bien décidé à arriver au pôle le premier, hiverne à l'autre extrémité de la plate-forme de Ross. Le raid que le Norvégien prépare avec un soin minutieux, mettant en place, avant l'hiver, des dépôts de vivres au long de la route qui sera suivie au printemps, est un modèle d'organisation. Partis du littoral le 19 octobre, Amundsen et ses quatre compagnons, tous remarquablement entraînés, hissent le drapeau norvégien au pôle le 14 décembre 1911 et sont de retour à leur camp de départ le 25 janvier 1912, n'ayant pas utilisé tous leurs vivres. De son côté, Scott multiplie les maladresses : il part trop tard, les dépôts de vivres et de carburant sont trop espacés et ses compagnons sont incapables de soutenir un tel effort ; néanmoins, le 17 janvier 1912, les cinq membres de l'équipe de pointe parviennent au pôle où flotte le drapeau norvégien. Il leur faut faire demi-tour alors que, déjà, le froid augmente. Retardés dans leur mouvement par la maladie de l'un d'eux, ils sont bientôt contraints de s'imposer un rationnement sévère qui les affaiblit. Le 17 février survient un premier décès, suivi d'un second le 17 mars. Les trois survivants, bloqués par une tempête de neige à 18 kilomètres d'un dépôt de vivres, mourront d'épuisement, à côté des sacs d'échantillons dont ils n'ont pas voulu se séparer. Ce drame n'interrompt pas les recherches scientifiques que l'Allemand Filchner puis l'Australien Mawson poursuivront jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

L'utilisation de l'avion et des liaisons radio va bouleverser les conditions de vie et de travail dans l'Antarctide au lendemain de la guerre, tandis que se renforce l'intérêt porté à l'étude de ce continent par les chercheurs américains, australiens, néo-zélandais et latino-américains. Le premier vol de reconnaissance au-dessus des régions littorales antarctiques est celui de l'expédition Wilkins-Hearst (1928-1930) qui reconnut la terre de Graham. Le consul norvégien Lars Christensen, aidé de pilotes expérimentés, découvre depuis les airs, en 1929-1930, deux terres inconnues qui reçoivent les noms de terre de la Reine-Maud et terre de la Princesse-Royale-Martha. En 1933-1934, Gunnestadt survole la terre de la Princesse-Ragnhild, du Roi-Léopold et de la Reine-Astrid. Nil Romnaes et Lars Christensen pratiquent la première couverture photographique aérienne du littoral, imités bientôt par l'Allemand Ritscher.

Le premier vol à l'intérieur du continent est réalisé par l'Américain Ellsworth et son pilote Hollick-Keynion, entre le 21 novembre et le 5 décembre 1935. Partis de la terre de Graham, ils parviennent à rallier, en cinq étapes, la station de Little America, après avoir parcouru 3 400 kilomètres en se tenant à mi-distance entre le pôle et le littoral. L'avion est dès lors utilisé dans toutes les grandes expéditions de l'entre-deux-guerres, aux côtés de tous les appareils de transport et de recherche que la technique moderne fournit à l'exploration polaire. Les trois premières expéditions Byrd (1928-1929, 1933-1935, 1938-1940) mettent en œuvre un matériel impressionnant : avions et autogires pour les transports rapides, tracteurs à chenilles pour les raids terrestres, stations permanentes dotées de groupes électrogènes, d'émetteurs radio et de tout un appareillage scientifique permettant de conduire un programme d'observations biologiques et géophysiques synchrones et comparées. À ce prix, la connaissance du continent antarctique est bientôt aussi sûre que celle des terres des hautes latitudes boréales.

L'âge héroïque, celui des expéditions individuelles, est bien mort : l'exploration est, désormais, le fait de puissantes entreprises nationales ou même internationales, financées par les gouvernements des pays intéressés à l'avenir de l'Antarctique.

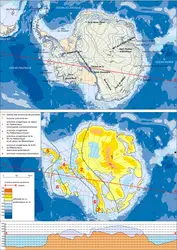

Cet avenir dépend surtout des règles admises pour l'acquisition du droit de souveraineté sur les régions polaires australes. Il y a là, pour les nations et les juristes internationaux, un problème d'une extrême acuité que complique la nature même de l'Antarctide : la terre ferme y est l'exception, la glace recouvre 98 p. 100 de la surface et se prolonge, en mer, par de vastes plates-formes flottantes, dont il est bien difficile de dire si elles appartiennent à l'espace marin ou continental. Cependant, en raison de l'intérêt présenté par ces étendues glacées pour l'organisation de bases maritimes ou de stations scientifiques, huit nations ont été amenées à formuler des déclarations de souveraineté sur l'Antarctide ou les îles subantarctiques. Les Britanniques revendiquent tout le secteur de la mer de Ross compris entre les méridiens 1600 est et 1500 ouest, depuis le 60e parallèle jusqu'au pôle. Leur exemple est imité par la France en terre Adélie, entre 136 et 1420 est, par l'Australie dans l'immense secteur compris entre les méridiens 45 et 1360 est, puis 142 et 1600 est, par la Norvège dans la portion de continent comprise entre 200 ouest et 450 est. Tandis que les gouvernements australien, britannique, français et norvégien reconnaissent mutuellement leurs droits sur les territoires convoités par chacun d'eux, les États-Unis et l'Union soviétique n'admettent aucune des souverainetés revendiquées et se réservent de faire valoir les droits découlant des activités de leurs ressortissants dans l'Antarctique.

L'exploration concertée

La Seconde Guerre mondiale donne une dimension nouvelle aux conflits de souveraineté, en révélant la valeur stratégique de l'Antarctide et surtout des abords du détroit de Drake. Les corsaires allemands, établis dans l'Antarctique, ont considérablement entravé la circulation maritime dans un secteur qui prendrait une importance vitale en cas de fermeture du canal de Panamá. L'inquiétude naît et grandit dans les pays voisins : Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Afrique du Sud, qui craignent d'être pris à revers par un ennemi installé en Antarctique. La péninsule Antarctique devient l'enjeu d'une véritable guerre de chancellerie que se livrent l'Argentine, le Chili et la Grande-Bretagne en réclamant ensemble le secteur compris entre les méridiens 25 et 740 ouest. Pour mieux asseoir ses droits, chacun de ces pays crée des stations nouvelles, souvent sur les mêmes sites que ses compétiteurs, dans la péninsule qui se trouve bientôt suréquipée, en regard de l'Antarctide orientale.

L'attention des États-Unis est attirée par l'Antarctide centrale qu'ils explorent, en 1946, au cours de l'opération High Jump, en mobilisant plus de 5 000 hommes et 13 navires, dont un brise-glace et un porte-avions ; l'année suivante, une expédition « Windmill » est envoyée dans le secteur de la terre Marie-Byrd et de la plate-forme de Ross. Les Soviétiques font leur apparition dans l'Antarctique en organisant chaque été, à partir de 1946, une expédition océanographique et une campagne de pêche à la baleine dans les eaux des secteurs indien et pacifique, ce qui inquiète au plus haut point l'Australie et la Nouvelle-Zélande. De leur côté, les Français essaient de débarquer en terre Adélie en 1948-1949, y réussissent en 1949-1950 et créent la station Port-Martin, transférée trois ans plus tard à Dumont-d'Urville. Au même moment, Britanniques, Norvégiens et Suédois organisent, sous l'impulsion du glaciologue Ahlmann, la première expédition multinationale, à Maudheim, vers 100 ouest (1950-1952), ouvrant la voie à une collaboration directe des savants de tous les pays pour la connaissance de l'Antarctique.

De plus en plus, les hommes de science voient, dans le district polaire austral, une manière de laboratoire idéal pour l'étude de la structure du globe et de son atmosphère. Ils défendent l'idée d'une Année géophysique internationale durant laquelle toutes les nations uniraient leurs efforts pour réaliser un programme de recherches concertées. Satisfaction leur est donnée en 1953 par les Nations unies, qui fixent à 1957-1958 la date de l'A.G.I. Les préparatifs commencent aussitôt et douze nations répondent à l'appel lancé pour l'ouverture de stations scientifiques sur le continent antarctique. Les Américains battent, en 1955, le record de déchargement à McMurdo (10 000 t) et leurs aviateurs atterrissent pour la première fois au pôle, où ils installent la station Amundsen-Scott. De leur côté, les Soviétiques ont choisi d'implanter leurs stations aux lieux les plus difficiles d'accès : le pôle géomagnétique austral et le pôle d'inaccessibilité relative. Leurs hommes de science devront lutter contre les températures les plus basses et supporter les effets de l'altitude ; ils réaliseront, dans des conditions particulièrement sévères, le premier hivernage sur l'inlandsis, en 1957, à Pionierskaïa. La Nouvelle-Zélande, qui a autorisé les États-Unis à utiliser son aérodrome de Christchurch comme escale sur la route de l'Antarctique, reçoit l'aide des techniciens américains pour ouvrir les stations de Scott et de Hallett. Le Japon fonde à son tour, en 1956-1957, la station de Siowa, bientôt imité par l'Afrique du Sud qui, en 1960, ajoute à sa station insulaire de Marion Island la base continentale de Norway, cédée par les Norvégiens. Argentins, Australiens, Belges, Britanniques, Chiliens, Français, Polonais rouvrent leurs stations temporaires ou en créent de nouvelles, si bien que 62 stations scientifiques fonctionneront dans l'Antarctique, de manière permanente ou temporaire, entre novembre 1955 et décembre 1958.

Dépourvue de toute arrière-pensée, la collaboration étroite qui a ainsi uni les savants de douze nations a préparé la voie à une utilisation purement pacifique de l'Antarctique, laquelle a été ultérieurement consacrée par le traité du 1er décembre 1959 qui y garantit la liberté d'accès et de recherche. Le nombre des stations scientifiques permanentes fonctionnant dans l'Antarctique est passé, entre la fin de l'A.G.I. et l'hiver de 1989, de cinquante-cinq à soixante-seize, les programmes de recherche, dont le contenu est coordonné par un comité scientifique international, se sont étendus et diversifiés, et le nombre des missions temporaires a fortement augmenté, les responsables de celles-ci ajoutant au travail scientifique des préoccupations d'ordre économique. On estime à un millier les personnes qui y travaillent en hiver, chiffre qui peut tripler ou quadrupler durant les campagnes d'été. À l'hiver de 1989, l'Union soviétique restait le pays le plus actif, entretenant dix stations opérationnelles. Le Chili en prenait neuf en charge ; l'Argentine, les États-Unis et la Grande-Bretagne, huit chacun. L'Australie équipait six stations ; l'Afrique du Sud, cinq ; la France et l'Allemagne (ex-Allemagne de l'Ouest, 3 ; ex-Allemagne de l'Est, 1), quatre ; le Brésil, le Japon et la Nouvelle-Zélande, trois ; enfin, la Chine, l'Inde, l'Italie, la Pologne et l'Uruguay possédaient chacun une station de recherche sur le continent austral.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres

- Edmond JOUVE : professeur à la faculté de droit de l'université de Paris-V-René-Descartes, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Jean JOUZEL : directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, directeur de l'institut Pierre-Simon-Laplace des sciences de l'environnement global, président du conseil d'administration de l'institut polaire français Paul-Émile-Victor

- Gérard JUGIE : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile-Victor (I.P.E.V.)

- Claude LORIUS : directeur de recherche émérite au C.N.R.S, laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, Grenoble

Classification

Médias

Autres références

-

FORMATION DE LA CALOTTE ANTARCTIQUE

- Écrit par Vincent LEFEBVRE

- 733 mots

- 1 média

Au cours des temps géologiques, le continent Antarctique et sa calotte n'ont pas toujours été tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce continent, bien que situé autour du pôle Sud depuis plus de 70 millions d'années (Ma), n'a pas toujours été recouvert de glace. L'âge...

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Vers le sud, l'Amérique du Sud est reliée au continentAntarctique par la cordillère de la Scotia qui, par les îles Géorgie du Sud, Sandwich du Sud, Orcades du Sud et Shetland du Sud, forme un cadre continental autour de la mer de la Scotia. Cette dernière comporte plusieurs bassins océaniques dont... -

AMUNDSEN ROALD (1872-1928)

- Écrit par Jean-Marcel CHAMPION

- 555 mots

- 2 médias

Explorateur norvégien. Fils d'un petit armateur, Roald Amundsen se destine d'abord à la médecine avant d'être saisi d'une vocation irrésistible pour l'exploration polaire. En 1893, il s'engage comme simple matelot sur un phoquier et, de 1897 à 1899, il participe à l'expédition ...

-

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

...(celui de l'océan Indien, par exemple), dont l'accrétion est directement liée à l'« éclatement » du Gondwana. L'Inde s'est séparée de l'Australie et de l'Antarctique, encore joints, vers le début du Crétacé, il y a 130 millions d'années, et l'Antarctique s'est séparé de l'Australie vers la fin du... -

BARNOLA JEAN-MARC (1956-2009)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 208 mots

Le glaciologue Jean-Marc Barnola, né le 3 janvier 1956 à Bourg-en-Bresse (Ain), est décédé le 21 septembre 2009 à La Mure dans l'Isère. Aux côtés de Claude Lorius, de Jean Jouzel et de Dominique Raynaud, il a amplement contribué à l'essor de la glaciologie moderne et des implications...

- Afficher les 33 références

Voir aussi

- ÉCOULEMENT, hydrologie

- RELIEF TERRESTRE

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie

- FROIDS CLIMATS

- GLACIATIONS QUATERNAIRES

- FAUNE

- AUSTRALES TERRES

- GLACIAIRE DOMAINE

- BOUVET JEAN-BAPTISTE DE LOZIER- (1705-1786)

- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS POLAIRES

- PLATEAU CONTINENTAL

- PÔLE SUD

- ICEBERG

- ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE (AGI)

- CAROTTAGE

- FLORE

- INLANDSIS

- GLACIOLOGIE

- GERLACHE DE GOMERY ADRIEN DE (1866-1934)

- NORDENSKJÖLD OTTO (1869-1928)

- CATABATIQUES VENTS

- WASHINGTON TRAITÉ DE (1959)

- WEDDELL MER DE

- ROSS MER & BARRIÈRE DE

- VINSON MONT

- SHELFS, glaciologie

- OROGENÈSE

- GLACIAIRES ÉPOQUES

- CONTINENT

- MARINE HISTOIRE DE LA

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- EPICA (European Project of Ice Coring in Antarctica)

- LACS SOUS-GLACIAIRES

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES

- CLIMATIQUES VARIATIONS

- MONTRÉAL PROTOCOLE DE (1987)

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- BALEINE

- PALÉOTEMPÉRATURE

- THERMOPHILES

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- URSS, histoire

- EXPLORATIONS ET EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

- AQUATIQUE VIE

- CALOTTE GLACIAIRE

- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS

- KRILL

- CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES