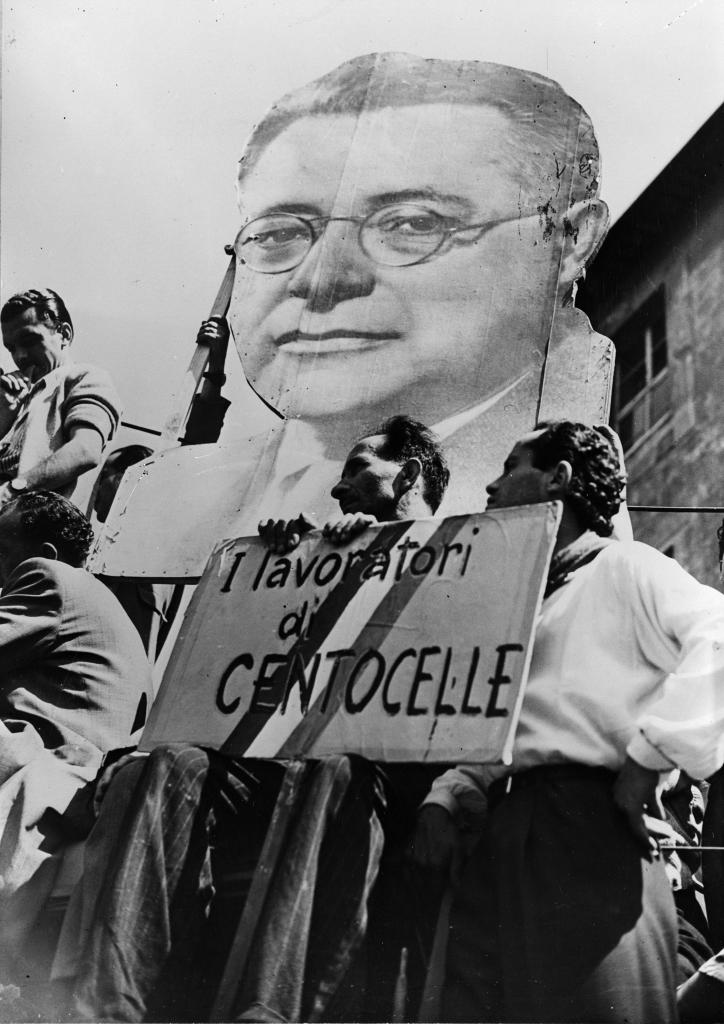

GRAMSCI ANTONIO (1891-1937)

Article modifié le

Parmi les dirigeants et théoriciens de la IIIe Internationale, Antonio Gramsci occupe une place originale. Ses profondes divergences avec le communisme soviétique dès 1926 le situent en marge de l'état-major et des idéologues officiels du mouvement communiste de l'entre-deux-guerres. Mais, pour autant, il ne peut pas être assimilé aux « communistes critiques » (Korsch, Lukaćs) qui rompent définitivement avec l'Internationale communiste ou seront désavoués par elle. Marxiste à part, Gramsci continue à être considéré comme un grand léniniste par les uns, comme un « révisionniste » par d'autres, tandis que personne ne se hasarde sérieusement à évaluer ses positions ultimes. Cette ambiguïté est renforcée par les profondes ruptures politiques qui caractérisent son action et ses analyses – alimentant un débat permanent sur l'unité de sa réflexion et sur son orthodoxie marxiste, d'une période à l'autre. De surcroît, les conditions dans lesquelles son œuvre a été « découverte » dans le second après-guerre n'ont pas peu contribué à l'élaboration d'un véritable mythe politique et intellectuel : la publication – tronquée – par Palmiro Togliatti des Écrits de prison permet au marxisme italien d'échapper à la stalinisation complète, mais cela se fait au prix d'une instrumentalisation de l'œuvre de Gramsci qui sert les fins du P.C.I. L'anti-fasciste, l'intellectuel interprète du Risorgimento, sera historicisé comme étant le théoricien de la voie italienne vers le socialisme, notamment après le xxe congrès du P.C.U.S. Puis, à la fin des années soixante, on le verra revendiqué aussi bien par les adeptes du socialisme des conseils que par ceux du compromis historique, avant qu'il ne soit le dernier à être atteint par la crise du marxisme et par le débat italien sur la « fin des idéologies ».

Progressivement, un « gramscisme » composite et contradictoire s'est substitué à l'œuvre même du communiste sarde, tout en suscitant un essor considérable de la recherche – théorique et historique – sur son itinéraire, qui dépasse largement l'Italie et concerne l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique latine.

Du méridionalisme au « conseillisme »

C'est en 1913 qu'a commencé la carrière politique de Gramsci. Né à Alès le 22 janvier 1891, ce jeune Sarde d'origine très humble – il appartient à une famille de petits fonctionnaires ruinés – fait, grâce à une bourse, des études littéraires à Turin ; il rencontre les milieux socialistes et confronte avec leurs idées son nationalisme insulaire. Son enthousiasme méridionaliste pour Gaetano Salvemini n'a d'égal que son mépris pour le positivisme régnant au sein du parti socialiste ; il oppose à cette doctrine l'idéalisme de Benedetto Croce mais aussi l'actualisme de Giovanni Gentile, l'auteur de La Filosofia di Marx. C'est l'antidéterminisme de ce dernier et sa philosophie de l'action qui marquent le jeune Gramsci, celui du fameux article du 5 janvier 1918, « La Révolution contre le Capital », qui exalte la force de la volonté collective chez les bolcheviks russes et « la pensée immanente et vivifiante » de Marx contre la sclérose des « marxistes » qui glosent sur le Capital. Ce volontarisme – qui avait d'ailleurs conduit Gramsci en 1914 à « comprendre », dans un premier temps, les positions interventionnistes de Mussolini, ce qui lui sera longtemps reproché – explique qu'il fasse référence à Antonio Labriola et à une définition du marxisme comme « philosophie de la praxis », identifiant pensée et action, philosophie et histoire.

Mais de Gentile, Gramsci reprend aussi les conceptions éducatives. Si le socialisme est une vision intégrale de la vie, il nécessite une action éducative dans la classe ouvrière où ne s'exercera plus le nécessaire despotisme des intellectuels, mais où se fondera une démarche « socratique » dans laquelle ouvriers et intellectuels seront « en même temps maîtres et disciples ». Tel est le sens des activités culturelles du Gramsci des années 1915-1920, aussi bien comme journaliste (de l'éphémère Grido del popolo et de l'édition turinoise de L'Avanti !, le quotidien du P.S.I.) que comme conférencier ou animateur (au Club de vie morale, en 1917-1918). Il se tourne alors vers l'ensemble des courants socialistes qui lui paraissent rompre avec le réformisme positiviste et dont il présente la démarche : aussi bien les « maximalistes russes » (les bolcheviks), dont il admire la révolution – il la croit antijacobine – que Charles Péguy ou Georges Sorel.

Cet éventail de références ne le conduit pas à l'éclectisme. Dès 1914, au nom de cette conception intégraliste du socialisme, Gramsci définit celui-ci comme une conception du monde – « l'immanentisme idéaliste » – qui s'est engagée dans un duel mortel avec les conceptions transcendantales, parmi lesquelles il range le positivisme comme le catholicisme italien. Le socialisme est, lui aussi, une « religion », « qui doit tuer le christianisme » et sur laquelle se fonderont une nouvelle culture et une nouvelle civilisation. L'exemple lui paraît avoir été donné par la révolution d'Octobre, pour laquelle il se bat au sein du P.S.I., au sein du courant maximaliste – et dont il donne une interprétation proche de celle des tribunistes hollandais (Pannekoek) : la révolution russe a « ignoré le jacobinisme » et elle constitue une révolution sociale et « spirituelle » authentiquement prolétarienne, dans la mesure où le prolétariat dirige le mouvement et impose sa conception du pouvoir – unité entre économie et politique à travers les soviets et destruction de l'État et de l'ordre bourgeois. Dans cette action directe des masses, le rôle des bolcheviks a été simplement celui de « prédicateurs » du socialisme, le parti s'effaçant derrière des soviets où se manifeste le pluralisme de la démocratie ouvrière.

Vision totalement irréelle que Gramsci ne corrigera que très lentement – à partir de 1921 – et qui explique la stratégie « conseilliste » qu'il tente de mettre en œuvre à Turin – « le Petrograd italien ». Le 1er mai 1919, Gramsci lance, avec un groupe d'intellectuels socialistes de Turin (A. Tasca, P. Togliatti, U. Terracini, A. Leonetti), une revue politique et culturelle, l'Ordine Nuovo, à laquelle collaborent aussi des anarchistes et des libéraux (P. Gobetti) et qui est destinée à faire connaître les « expériences révolutionnaires contemporaines et à promouvoir une révolution conseilliste ». Travail pédagogique et politique qui débouche sur l'élection, en septembre 1919, des premiers conseils d'usine à la Fiat et sur un mouvement de grève en mars-avril 1920, organisé par les conseils et appuyé par l'Ordine Nuovo, mais condamné par le P.S.I. et la C.G.I.L.

Quels sont les traits essentiels du conseillisme que prône alors Gramsci ? D'une part, mettre en œuvre une véritable démocratie ouvrière : la participation de tous les ouvriers (suffrage universel, direct et secret) et donc de tous les courants dans le dessein d'empêcher tant le corporatisme syndical et la césure propre au parti entre l'avant-garde et les masses que le bureaucratisme. D'autre part, permettre un système de pouvoir où les ouvriers deviendront la classe dirigeante parce qu'ils sont producteurs au sein d'une usine qui sera devenue « territoire national de l'autogouvernement ouvrier » et où disparaîtra la scission entre économie et politique.

Une certaine vision productiviste n'est cependant pas absente du projet gramscien. Le conseil s'identifie bien avec la structure de base du futur État prolétarien, mais sa seconde fonction – économique – tend à déteindre sur la première : l'usine, abandonnée par le capitaliste (qui laisse place à des structures anonymes et faillit à sa fonction dirigeante) et autogérée par la classe ouvrière, est proposée comme modèle à la société, qui doit être organisée « comme une immense usine ». Il est demandé au prolétariat industriel d'être l'héritier de la bourgeoisie, de reprendre son modèle de développement (productivisme), de moderniser son système d'organisation (l'Ordine Nuovo fera l'éloge du taylorisme, comme Lénine) et de pallier sa défaillance.

Autant de limites que Gramsci reconnaîtra plus tard. Dès 1920, en réévaluant le rôle du parti par rapport au conseil, puis, dans les Cahiers de prison, en posant la question du modèle de développement économique dans une société socialiste et en analysant le modèle capitaliste de rationalisation de la production, tel qu'il fonctionne aux États-Unis (voir les notes sur Américanisme et fordisme), il sera conduit à critiquer les théories soviétiques (notamment de Boukharine) qui reprennent pour l'essentiel un tel modèle et à jeter les bases d'une alternative qui se fonde sur le contenu social de l'hégémonie de la classe ouvrière.

Mais ces faiblesses de l'Ordine Nuovo ne sont pas les principales raisons de l'échec de l'expérience. Les thèses gramsciennes ne font pas l'unanimité au sein du groupe, où Angelo Tasca demande de ne pas opposer conseil et syndicat et considère ces positions comme étant plus proches de l'anarchisme que du marxisme. Ces critiques seront amplifiées par les dirigeants du P.S.I. et de la C.G.I.L., et cela d'autant plus que l'Ordine Nuovo ne tente pas de se développer hors de Turin, à l'inverse de tous les autres courants socialistes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Hugues PORTELLI : professeur de science politique à l'université de Paris-X-Nanterre

Classification

Autres références

-

ITALIE - Langue et littérature

- Écrit par Dominique FERNANDEZ , Angélique LEVI , Davide LUGLIO et Jean-Paul MANGANARO

- 28 416 mots

- 20 médias

C'est là une véritable maladie nationale.Antonio Gramsci en faisait remonter la cause à la fracture qui marqua la fin des communes libres du Moyen Âge et l'avènement des principautés de la Renaissance. Tandis qu'au temps des Communes la langue utilisée pour écrire était vraiment la langue... -

PCI (Parti communiste italien)

- Écrit par Paul-Jean FRANCESCHINI

- 1 323 mots

- 1 média

Celui qui devint « le plus puissant parti communiste du monde non communiste » avait été fondé au congrès de Livourne en 1921. Le Parti communiste italien (P.C.I.) ne regroupe d'abord que la minorité ultragauche du Parti socialiste dirigé par Amadeo Bordiga et le groupe qui, autour d'Antonio...

-

SOCIALISTES ART DANS LES PAYS

- Écrit par Robert ABIRACHED , Louis MARCORELLES et Jean-Jacques NATTIEZ

- 12 603 mots

- 7 médias

...le raidissement esthétique correspond à l'abandon des objectifs révolutionnaires en politique. En ce domaine, le dernier mot revient au marxiste italien Gramsci qui écrivait : « Si l'art éduque, il le fait en tant qu'art et pas en tant qu'art éducatif, car s'il est art éducatif, il cesse d'être art, et... -

SUBALTERN STUDIES

- Écrit par Claude MARKOVITS

- 1 699 mots

...tel Edward P. Thompson. À Mao, Guha empruntait avant tout son populisme révolutionnaire, son éloge de la révolte (« on a raison de se révolter »). Mais le marxisme ouvert de Gramsci, dans ses Quaderni del carcere (1947-1951), rapidement traduits en anglais, constituait la référence théorique la plus revendiquée...

Voir aussi