AQUEDUCS, Antiquité

Article modifié le

Les ouvrages d'art : de l'« opus arcuatum » aux grands ponts

Dans les aqueducs antiques, l'eau circule ordinairement sous l'effet de la pression atmosphérique par simple écoulement gravitaire. Si le canal suit les courbes de niveau, son tracé est extrêmement sinueux puisqu'il doit remonter tous les vallons afin de les franchir à niveau. On en vint donc à construire des ouvrages d'art, tunnels sous les cols ou ponts au-dessus des vallées, afin de couper au plus court. On pouvait aussi vouloir maintenir la canalisation à un niveau élevé pour permettre l'arrivée à une plus grande hauteur et éviter les risques de prélèvement de l'eau par les riverains.

Pour les parties en opus arcuatum (appareil à arches), on édifie deux piles ou massifs, entre lesquels on bâtit sur cintre des arcs de tête constitués de briques ou de moellons de toutes formes. Au-dessus de ces arcs de tête, on monte les parements entre lesquels la maçonnerie de l'arche est coulée. Celle-ci est constituée d'une série d'assises construites par couches horizontales dans la continuité des piles. De la sorte, les arcs de tête, qui ont servi d'ossature pour la construction de l'arche elle-même, contribuent à la solidité de l'ensemble de l'ouvrage. Enfin, au-dessus, on construit un radier destiné à porter le canal.

De l'opus arcuatum, on passe progressivement aux grands ponts qui ont frappé l'imagination. Le plus important d'entre eux est, avec ses 48,77 m, le pont du Gard, par lequel l'aqueduc de Nîmes franchit le Gardon. D'autres approchent une hauteur similaire : le pont de l'aqueduc de Carthage sur l'oued Miliane a une quarantaine de mètres de hauteur ; d'après Frontin, les arches de l'Anio Novus à Rome atteignaient 109 pieds, soit 36 m. Les plus remarquables sont les ponts à trois niveaux qui permettent d'atteindre des hauteurs de l'ordre de 30 m ; c'est en particulier le cas des aqueducs de Tarragone (30 m), de Ségovie (31 m) en Espagne, du chabet Ilelouîne à Cherchel en Algérie (30 m), du pont sur la Moselle à Metz (32,50 m). Les ponts à deux niveaux permettaient de porter la canalisation à une hauteur de l'ordre de 20 m, comme dans les arches de l'Aqua Claudia à Rome.

L'ouverture des arches est tout aussi importante que la hauteur du pont. Il convient là de distinguer deux cas. Dans le premier, celui des plus longs parcours sur arches, celles-ci ont pour fonction de réduire la quantité de maçonnerie nécessaire et donc les coûts d'un mur ; des ouvertures de 5,50 m à 5,20 m conviennent alors. Dans le second, une large ouverture est nécessaire pour franchir un ravin profond ou bien une rivière aux crues violentes. On rejoint alors le problème posé par la construction des ponts routiers. Là encore, le pont du Gard se distingue par ses deux arches de 24,52 m et ses 19,20 m d'ouverture. Les Romains savaient construire des arches encore plus larges : 25 m au pont Aemilius à Rome, dès la fin du iie siècle avant J.-C. ; de 22 à 24 m pour les quatre arches du pont sur la Nera près de Narni, sous Auguste ; de 34 à 38 m pour les arches du pont d'El Kantara qui, sous Trajan, permit à une voie de franchir le Tage à une hauteur de près de 54 m.

La technique la plus usitée dans la construction des ponts consistait à monter des piles dont le fruit (inclinaison) était réalisé soit par une série de décrochements en gradins, soit par une inclinaison régulière du mur donnant un profil trapézoïdal. L'importance de ce fruit transversal est liée à la possibilité d'implanter des fondations. Ainsi, sur l'aqueduc de Cherchel, selon la nature du terrain, le fruit des piles des différents ponts varie de 3,5 p. 100 à 5,9 p. 100. Une autre solution consiste à construire des contreforts latéraux. On en connaît aussi bien sur l'aqueduc de Fréjus que sur les ponts espagnols de Mérida ou sur les aqueducs de Rome. À Fréjus même, la présence de contreforts sur un seul côté a été interprétée comme le moyen de lutter contre la violence du mistral !

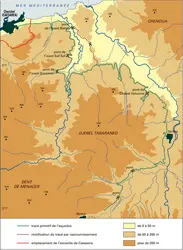

La hauteur des piles était limitée par les risques de déformation latérale (flambage ou flambement). Deux solutions ont été utilisées pour élever les ponts à une hauteur suffisante. La plus usitée est celle des ponts superposés, de hauteur le plus souvent décroissante, les piles supérieures étant normalement posées sur l'axe des piles inférieures. Les ponts ainsi construits ont deux ou trois étages. Mais on peut également lutter contre la déformation des arches par l'insertion d'entretoises à une certaine hauteur. Cette technique des arches entretoisées est relativement fréquente sur les petits ponts servant à franchir un ravin profond, mais elle est aussi utilisée sur les grands ponts, à condition qu'ils ne soient pas trop élevés, ainsi à Mérida ou à Caesarea et Saldae en Algérie. Ces deux techniques sont complémentaires. Ainsi à Caesarea le pont le plus haut, celui du chabet Ilelouîne qui paraît avoir eu trois étages, comporte en réalité un premier pont de 8 m de haut sur lequel sont élevées des piles de plus de 20 m de haut renforcées à mi-hauteur par un arceau d'entretoisement.

L'usage des conduites sous pression est attesté : tout le système de distribution d'eau aux fontaines de Pompéi est fondé sur des conduites de plomb munies de robinets et alimentant des châteaux d'eau secondaires qui permettent à la fois une régulation et une réduction de la pression. Mais les ingénieurs antiques ne construisirent pas de véritables siphons – qui, eux, permettent de franchir une ligne de hauteur sans creuser de tunnel – mais des « siphons inversés », qui utilisent le procédé des vases communicants et permettent de franchir une dépression quand la construction d'un pont est impossible. L'un des plus étonnants est celui que réalisa dans la première moitié du iie siècle avant J.-C. le roi de Pergame, en Asie Mineure, pour alimenter en eau sa capitale. Pergame était construite sur une colline culminant à 300 m et séparée des montagnes situées au nord par une dépression profonde de près de 190 m et large d'environ 3 km. Les ingénieurs grecs réussirent à y placer une conduite forcée, formée de tuyaux métalliques de 0,30 m de diamètre externe encastrés dans des plaques verticales de trachyte, distantes de 1,20 m. La vitesse du courant a été évaluée à 1,20 mètre par seconde et le débit à 45 litres par seconde. Il s'agit là d'une authentique prouesse technique, comparable aux plus grandes réalisations hydrauliques de notre temps. Deux siècles plus tard, les ingénieurs romains réalisèrent un exploit analogue dans la construction des aqueducs de Lyon. Les archéologues ont dénombré huit siphons, dont le plus remarquable traverse à Beaunant la vallée de l'Izeron sur une largeur de 2,6 km. Ces siphons étaient constitués de tuyaux de plomb d'un diamètre moyen de 27 cm passant sur un pont dont la hauteur diminuait d'autant la dénivellation à franchir. Un pont conçu pour supporter de tels tuyaux disposés en batterie se reconnaît à un profil trapu très différent de celui d'un pont portant un canal. Le mieux conservé, celui de Beaunant, a 17 m de hauteur et la dénivellation restant à franchir est de 123 m. La quantité de plomb utilisée pour de tels ouvrages est impressionnante : on l'a évaluée entre 12 000 et 15 000 tonnes, soit le cinquième de la production européenne en 1700.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe LEVEAU : professeur à l'université de Provence (Antiquités nationales)

Classification

Médias

Autres références

-

EUPALINOS DE MÉGARE (milieu VIe s. av. J.-C.)

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 528 mots

Ingénieur grec né à Mégare, auteur à Samos d'un aqueduc souterrain décrit par Hérodote (Histoires, III, 60) comme l'un des ouvrages d'art les plus remarquables construits par les Grecs.

Redécouvert en 1882, le tunnel qui en constitue la section centrale a été complètement dégagé...

-

GAULE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE et Jean-Jacques HATT

- 26 447 mots

- 4 médias

...liées deux catégories de travaux d'utilité publique : les adductions d'eau et les routes. Les grands thermes urbains devaient être desservis par d'immenses aqueducs qui ont laissé des vestiges souvent impressionnants (pont du Gard ; piles de Jouy-aux-Arches, près de Metz). L'alimentation en eau de source... -

MINES, Antiquité gréco-romaine

- Écrit par Claude DOMERGUE

- 12 770 mots

- 1 média

...quantité, d'abord pour séparer l'or de sa gangue de graviers et d'argiles, ensuite pour évacuer les stériles, dont les volumes étaient énormes. Dans ce but, d'innombrables réseaux d'aqueducs ont été construits, qui dérivaient l'eau de toutes les sources possibles – y compris parfois l'eau qui... -

POMPÉI

- Écrit par Hélène DESSALES

- 4 785 mots

- 31 médias

La ville était desservie en eau par unedérivation de l’aqueduc construit sous le règne d'Auguste (Aqua Augusta) et alimenté par des sources à partir de Serino. Il a été précédé d'un autre aqueduc de moindre envergure, qui remonte à l'époque de la formation de la colonie. À Pompéi, outre un...

Voir aussi

- ADDUCTION D'EAU

- CAPTAGE OUVRAGES DE

- FRONTIN, lat. SEXTUS JULIUS FRONTINIUS (30 env.-env. 103)

- DÉBIT, hydrologie

- CONDUITES, hydraulique

- ARC, architecture

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- CITÉ ANTIQUE

- MORTIERS

- SOUTÈNEMENT

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- GALERIES SOUTERRAINES, technique

- ARCHÉOLOGIE URBAINE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- ROMAINE ARCHITECTURE

- PILIER, architecture

- EAU APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'

- SIPHON, travaux publics