ARABIE

Article modifié le

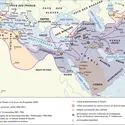

La préparation de l'Islam

La lutte des empires

Alors que la scène politique d'une vaste région du globe était dominée par la lutte entre les Romains et les Perses Sassanides, l'Arabie, en marge de ces deux grandes puissances, en subissait le contrecoup. Cela se marquait notamment, sur le plan idéologique, par la pénétration du christianisme monophysite ou diphysite modéré lié à Byzance, du christianisme nestorien et du judaïsme protégés par la Perse.

Toutes ces religions étaient présentes en Arabie, notamment en Arabie du Sud. Les juifs avaient établi des colonies agricoles au Hedjāz et étaient nombreux en Arabie du Sud où le monarque semble s'être converti au judaïsme à la fin du ive siècle. Vers 510, un roi d'un judaïsme militant arrive au pouvoir, Yoūssouf As'ar Yath'ar, que la tradition arabe connaît sous le nom de Dhoū Nowās. Il persécute les chrétiens. Byzance poussa l'empire chrétien d' Éthiopie à la revanche. Il fallut deux expéditions éthiopiennes pour abattre Dhoū Nowās vers 525 ( ?). Les Éthiopiens placèrent la région sous l'autorité d'un noble sudarabique rallié. Une révolte amena au pouvoir un ancien esclave, Abraha, champion du christianisme mais qui oscillait entre les deux puissances. Son rapprochement avec Byzance et l'Éthiopie, accentué sans doute par ses successeurs, déclencha une contre-offensive persane. Peu avant 600, une armée persane venue par mer se rendait maîtresse du Yémen.

L'Arabie du Sud, malgré les apparences de puissance qu'elle garda longtemps, déclinait tant sur le plan économique que politique. Les luttes du vie siècle lui furent fatales. Son déclin donnait de l'importance aux Bédouins, ceux-ci remplacèrent souvent les Sudarabiques comme trafiquants et caravaniers. À la même époque, les infiltrations arabes dans le Croissant fertile et en Arabie du Sud se font plus massives et plus cohérentes. Un afflux d'argent se déversait sur l'Arabie déserte. Des centres commerciaux comme La Mecque prospéraient. L'économie monétaire exerçait son influence dissolvante habituelle sur les structures tribales et sur les valeurs traditionnelles. Les grosses fortunes individuelles éloignaient les riches des pauvres, distendaient les liens tribaux. Les cultes traditionnels subissaient la concurrence des religions universalistes, judaïsme et christianisme, qui accordaient une valeur éminente à l'individu. Mais leurs liaisons politiques externes poussaient beaucoup d'Arabes à rechercher des voies indépendantes dans la même orientation.

L'État musulman de Médine

La Mecque (en arabe Makka) était un centre commercial important établi autour d'un sanctuaire réputé. Elle était habitée par la tribu de Qoraysh, vouée presque totalement au viie siècle au trafic caravanier. Un membre de cette tribu, Mohammed ibn ‘Abdallāh, en français Mahomet (né dans les années 570), orphelin, pauvre, puis agent commercial d'une riche femme d'affaires qu'il finit par épouser, Khadīja, était à la recherche de nouvelles voies religieuses. Vers 610, il reçut les premières révélations célestes et il prêcha qu' Allāh était tout-puissant, qu'il était le seul Dieu et qu'il fallait se préparer au grand Jugement. La secte, qui réunit autour de lui une poignée de Mecquois à l'esprit libre, fut persécutée. En 622, le Prophète et ses sectateurs cherchèrent refuge dans l'oasis de Médine ou Yathrib.

Mahomet fut accueilli par les deux tribus païennes et les trois tribus juives de Médine, divisées par des querelles incessantes, comme un arbitre inspiré par le Ciel. Un pacte régla leurs rapports. Mahomet conduisit les émigrés mecquois venus avec lui et des volontaires médinois au pillage des caravanes qorayshites. En 624, à Badr, il défit une armée qorayshite venue défendre ses biens. En 625, il fut par contre vaincu à Ohod, mais les Qorayshites durent renoncer à prendre Médine en 627 après un siège vain.

À Médine, la communauté constituée autour de Mahomet s'accrut peu à peu. Les fidèles s'appelaient (au singulier) moslim (en français : musulmans), c'est-à-dire soumis à Allāh. Mahomet, repoussé par les Juifs dont il croyait à La Mecque suivre à peu près le message, donna des traits plus spécifiquement arabes à sa doctrine. Son groupe, enrichi par la guerre privée, acquit peu à peu les caractéristiques d'un État théocratique. Il finit par dominer pratiquement Médine dont il chassa et en partie massacra les Juifs. Il engagea des pourparlers avec les tribus arabes du Hedjāz, puis de toute la péninsule. Un réseau de pactes finit par le lier à la plupart des tribus arabes. Une conversion même superficielle à l'islam, la nouvelle religion, était en général exigée. Les tribus alliées payaient l'aumône légale ou zakāt (une taxe spéciale était perçue sur ceux qui restaient juifs ou chrétiens), s'engageaient à ne plus attaquer d'autres groupes musulmans et à participer à la guerre contre les non-musulmans, bénéficiant du butin pris sur ceux-ci.

À La Mecque même, la puissance révélée du système institué par Mahomet inclinait d'éminents Qorayshites à rechercher la conciliation avec celui-ci. Après des péripéties diverses, La Mecque capitula en 630 devant l'armée musulmane. Les idoles y furent détruites. L'aristocratie qorayshite se fit offrir des fonctions importantes par son ancien ennemi.

La pax islamica s'étendait alors sur presque toute la péninsule. Mais les relations des tribus avec Médine étaient infiniment variées ; le degré de conversion, d'adhésion et de fidélité au système musulman était différent. Mahomet songea peut-être à diriger vers l'extérieur les énergies et les appétits de la masse arabe qu'il dominait. En 629 et en 630, il organisa des expéditions vers le nord, qui atteignirent les marches de l'Empire byzantin. Une troisième était prête à partir, quand il mourut, le 8 juin 632 (an 11 de l'hégire).

L'Arabie à la mort du Prophète

La mort de Mahomet privait la jeune communauté musulmane non seulement de son chef religieux, mais aussi d'un chef politique dont le prestige et l'autorité avaient permis de créer une unité qui risquait de se dissoudre rapidement. En effet, le Prophète n'avait rien prévu pour sa succession, et chacun des clans réunis sous sa bannière essaya de pousser son candidat, tandis que certaines tribus faisaient sécession, reprenant leur complète indépendance. On vit ainsi s'opposer les Médinois, revendiquant l'honneur d'appartenir à la ville choisie comme résidence par le Prophète, et les Mecquois, concitoyens d'origine de Mahomet. Opposition également entre les Ançār (auxiliaires), qui furent les premiers Médinois à soutenir Mahomet, et les Mouhājjiroūn (émigrés), premiers fidèles du Prophète ; opposition encore entre les convertis de longue date et les néo-musulmans tels les Qorayshites. Enfin, un certain nombre de tribus bédouines, qui s'étaient ralliées à Mahomet parce que celui-ci représentait la force et l'autorité, mais qui supportaient peut-être difficilement les impositions, abandonnèrent l'islam pour suivre de faux prophètes ou pour reprendre leurs habitudes antérieures.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Provence-Aix-Marseille-I

- Maxime RODINSON : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Autres références

-

ABŪ BAKR (570 env.-634)

- Écrit par Khalifa SOUA

- 1 049 mots

Premier calife musulman, ami, beau-père et successeur du Prophète Mahomet ‘Abd Allāh, Abū Bakr reçut le surnom de ‘Atīq (affranchi), puis celui d'al-Siddīq (le crédule), parce qu'il aurait été le premier à avoir cru immédiatement à l'histoire du voyage nocturne de Mahomet à ...

-

AKABA ou AQABA GOLFE D'

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 416 mots

- 1 média

-

‘ALĪ IBN ABĪ ṬĀLIB (600 env.-661)

- Écrit par Georges BOHAS

- 664 mots

Cousin de Muḥammad, et l'un des premiers convertis à l'islam. En 623 (ou 624), ‘Alī épouse Fāṭima, fille du Prophète et de sa première épouse, Khadīdja. À la mort du Prophète, en 632, il ne lui succède pas à la tête de la communauté : ce n'est qu'en 656 qu'il sera élu calife. La légende...

-

ARABE (MONDE) - Le peuple arabe

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Maxime RODINSON

- 4 081 mots

- 5 médias

Les Arabes forment un peuple ou ethnie dont le critère distinctif est l'usage de la langue arabe, qui est une langue sémitique comme l'akkadien l'araméen et l'hébreu. Cependant ne se considèrent et ne sont considérés comme Arabes que les individus et les groupes de langue arabe qui se reconnaissent...

- Afficher les 36 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- MĀ‘ĪN ROYAUME DE (Ve-Ier s. av. J.-C.)

- LAKHMIDES LES (fin IIIe-déb. IVe s.)

- SÉOUD ou SAOUD ou SA‘ŪD LES, dynastie

- GHASSĀNIDES LES (500 env.-env. 640)

- MUSAYLIMA (mort en 633)

- SUD-ARABIQUE, langue

- SYRIE, histoire jusqu'en 1941

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- HIMYARITES ou HOMÉRITES

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- ARABO-PERSIQUE GOLFE, géopolitique

- SABÉENS

- THÉOCRATIE

- ÉMIRATS ARABES DU GOLFE