ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) Acier

Article modifié le

Évolution de l'emploi architectural de l'acier

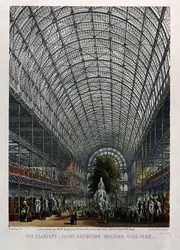

Dans un premier temps, on rapprocha couramment la fonte, pour les éléments comprimés, et l'acier, pour les éléments soumis à la traction. Ainsi fut érigé en 1851, à l'occasion de l'Exposition universelle de Londres, l'édifice de Joseph Paxton connu sous le nom de Crystal Palace : une toiture vitrée en plein cintre dans une ossature réticulée en acier et en fonte.

C'est à partir des procédés Bessemer (1856), Martin (1864) et Thomas (1876), permettant de fabriquer des aciers normalisés, que ce métal prit toute son importance comme matériau de construction. Son prix de revient considérablement abaissé, il fut possible d'en envisager l' industrialisation. Profils laminés en acier, tôles ou tubes, exigent pour leur fabrication des installations coûteuses qui ne peuvent être rentables que dans une production de grande série. L'acier fit naître cette force économique nouvelle en matière de construction, la fabrication d'éléments de construction « standards » que l'architecte ou le constructeur viennent choisir sur catalogue. C'est cette qualité de produit industriel qui explique sans doute les scrupules qu'on eut d'abord à exhiber le nouveau matériau.

Utilisation cachée de l'acier

Au moment où se généralise l'utilisation de l'acier, commence l'histoire des gratte-ciel américains. La résistance de l'acier permettait d'absorber le poids des étages supérieurs sans grossir démesurément les éléments inférieurs ; les matériaux traditionnels auraient nécessité de tels renforcements que l'espace des étages inférieurs eût été inutilisable. Mais, pendant longtemps, on n'employa ce nouveau matériau que derrière des décors mensongers ; des murs épais garnis de colonnes antiques masquaient l'ossature. Lorsqu'on s'en sert ostensiblement, ce n'est que pour des ouvrages dits utilitaires. C'est précisément dans l'expression franche de la structure métallique en façade, et dans l'affirmation de la non-portance des murs, qu'on s'accorde à déterminer les œuvres pionnières parmi les premiers gratte-ciel américains. Tel est le cas du Home Insurance Building de Baron Jenney, le plus notable des architectes de l'« école de Chicago », qui ont été les inaugurateurs des steel frames.

Acier et verre

Il fallut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que l'on cessât de recouvrir les ossatures de lourdes façades de pierre. En 1922, Mies Van der Rohe écrivait : « Nous pouvons voir plus clairement les nouveaux principes structuraux quand nous utilisons du verre à la place des murs extérieurs, ce qui est faisable aujourd'hui puisque, dans une construction squelette, ces murs ne portent plus maintenant le poids. L'utilisation du verre impose maintenant de nouvelles solutions. »

Pour un temps, la plastique de l'acier allait être tributaire de la technique du verre. En 1952, le Lever House de Skidmore, Owings et Merrills fut revêtu de verre teinté antithermique, absorbant les rayonnements. Si l'architecture de verre est née de l'acier, l'architecture d'acier, inversement, n'était guère possible, sauf dans le cas de programmes particuliers, sans le verre. Cette évolution de l'architecture de l'acier vers une architecture de transparence semble avoir atteint son apogée dans les chefs-d'œuvre de Mies Van der Rohe (Illinois Institute of Technology, 1952, Farnsworth House, 1950, Seagram Building, 1958), de Philip Johnson (maison à New Canaan, 1949), de Richard Neutra (maison de santé de Lovelle, 1927).

Décor structural

Cependant, ce dépouillement de tout décor qu'autorise le verre, succédant à l'exubérance décorative du xixe siècle, cette transparence et cette franchise de l'ossature d'acier qui se voulait exempte de tout mensonge purent, à leur tour, occasionner des supercheries. Après avoir éliminé le décor pour montrer la structure, on en vint parfois à faire de cette structure un décor : « Les ossatures de Mies Van der Rohe ont été beaucoup critiquées, parce qu'elles comportent des éléments pseudo-structuraux appliqués devant une ossature enrobée et invisible. C'est peut-être un détour, il reste néanmoins le fait que c'est lui qui a conçu la structure métallique la plus expressive. C'est la technique qui n'a pas encore rejoint l'architecture. »

Cette déclaration de Paul Rudolph stigmatise la vanité de la pseudo-structure qui vise au décoratif dans l'absence de décor. Cette plastique constructiviste n'est en réalité que la transposition dans les profilés métalliques de la structure balloon-frame en bois, constituée de poutres et poteaux. Au point de vue structural, l'apport de cette architecture est inexistant. Curieusement, c'est l'expression qui est recherchée dans la structure et non la structure pour elle-même. Toutefois, malgré ce mensonge structural, les œuvres de Mies Van der Rohe ou de ses émules, entre lesquels la distinction est naturellement difficile à faire, tels que Philip Johnson, Pietro Belluschi, Skidmore, Owings et Merrills, Ioh Ming Pei, ou Elwood sont souvent empreintes d'une force expressive indéniable avec de saisissants jeux de proportions. Certaines œuvres en acier d' Eero Saarinen, comme le Centre technique de la General Motors dans le Michigan (1955), se distinguent par une utilisation plus spécifique des qualités plastiques propres au matériau, notamment la brillance qu'il a su exalter par l'emploi de formes sphériques. Ici, la structure vraie ou fausse n'intervient plus, mais la matière superficielle du matériau dont il est tiré parti.

Câbles

C'est finalement dans les ouvrages qui utilisent l'acier, pour sa caractéristique physique de résistance à la traction, que l'on peut parler d'une expression architecturale propre au matériau. Les structures en câbles tendus, dont la technologie doit beaucoup à l'ingénieur Jawerth, exaltent cette expression architecturale propre à l'acier. Malheureusement, rares sont les œuvres auxquelles le programme laisse la liberté de montrer ces câbles que leur finesse fait disparaître, dès qu'un matériau quelconque de revêtement ou de couverture vient s'y accoler. Ponts suspendus et halles de sport dévoilent seuls les belles courbes de leur structure en câbles. Souvent, la nécessité de clôture dérobe la structure. Mais les « nuages » de l'Arche de la Défense à Paris (1989), tentes trouées laissant passer les câbles qui les tendent, sont un exemple bien visible de mise en œuvre architecturale de l'acier en tension.

On touche précisément ici à une conséquence architecturale fondamentale de l'acier. Ne répondant qu'à la fonction de résistance à la traction, l'acier se présente par excellence comme le matériau du fonctionnalisme. Il entraîne la spécificité d'utilisation des éléments de construction, dont chacun n'assume qu'une fonction bien définie et limitée. Il n'est donc pas étonnant que l'acier détermine cette volonté du fonctionnalisme de tirer pour toutes sortes de raisons la forme de la fonction. Ainsi, des structures orthogonales de Mies Van der Rohe aux structures en câbles de Sarger par exemple, l'acier a souvent pu donner libre cours au formalisme. À l'inverse, les structures de Buckminster Fuller, que l'acier, grâce à ses caractéristiques de matériau de l'industrialisation, a contribué à rendre possibles, ne sont précisément pas spécifiques de l'acier, Fuller ayant réalisé de telles structures en bois, en plastique, en carton, en aluminium, etc. La conviction quasi mystique d'un langage propre au matériau est absente de telles recherches.

Deux voies récentes

Dès lors, l'utilisation architecturale de l'acier s'est naturellement orientée sur deux voies. Son expression structurale intéresse des bâtiments de taille moyenne, dont l'échelle n'impose pas un recours à l'acier, mais qui en tirent délibérément un effet manifeste, pouvant évoquer l'idée d'ornementation. On parle à cet égard d'architecture « high tech » (high technology). Ainsi en va-t-il de la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, au Mans (architectes O. Decq et B. Cornette). À ce titre, l'acier peut être l'objet d'un emploi allant jusqu'au mobilier, grâce, notamment, à la matière de l'acier inoxydable déjà bien mise en valeur par A. Jacobsen. D'un autre côté, l'acier continue, pour des raisons structurelles, de s'imposer à des bâtiments qui ne visent pas nécéssairement à l'exprimer pour autant : la Banque de Chine à Hong Kong, de l'architecte Ioh Ming Pei, non seulement se satisfait d'évoquer la géométrie structurelle de l'édifice par le verre et l'aluminium, mais va même jusqu'à tirer quelque gloire d'un système de quatre piles massives de béton et d'acier disposées aux angles qui a permis de réduire de 40 p. 100 la quantité d'acier consommé par rapport aux solutions traditionnelles. La période qu'on pourrait dire « héroïque » de l'acier semble bien accomplie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe BOUDON : D.P.L.G. en architecture, docteur d'État

Classification

Médias

Autres références

-

ARCHITECTURE & ÉTAT AU XXe SIÈCLE

- Écrit par Anatole KOPP

- 3 971 mots

- 3 médias

L'intervention de l' État dans le domaine de l' architecture ne constitue pas un phénomène nouveau. De tout temps et sous tous les régimes, l'État est intervenu dans la mesure où toute réalisation architecturale met en cause les intérêts de couches de population bien plus larges que celles...

-

ARCHITECTURE & MUSIQUE

- Écrit par Daniel CHARLES

- 7 428 mots

- 1 média

La comparaison, tentée à maintes reprises, entre architecture et musique a donné lieu en général à des slogans du genre « l'architecture est une musique figée ». On ne s'est pas privé non plus de constater que les œuvres de la « grande » musique occidentale s'étaient peu à peu solidifiées en objets,...

-

INGÉNIEUR ET ARCHITECTE

- Écrit par Antoine PICON

- 4 262 mots

- 5 médias

Au cours de la Renaissance, les figures de l'architecte et de l'ingénieur se confondent pratiquement. Filippo Brunelleschi, généralement considéré comme un des pères fondateurs de l'architecture renaissante, est presque autant ingénieur qu'architecte. Ne conçoit-il pas les machines destinées...

-

ANDROUET DU CERCEAU JACQUES (1520-1586)

- Écrit par Jean GUILLAUME

- 968 mots

Jacques Androuet du Cerceau (appelé le plus souvent « Du Cerceau », dû au motif de l'enseigne de la boutique de son père qui était marchand de vin) fut à la fois un graveur, un dessinateur, un créateur d'ornements, un inventeur d'architectures réelles ou imaginaires et l'auteur du premier ouvrage...

-

ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 060 mots

De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...

-

APPAREIL, architecture

- Écrit par Roland MARTIN

- 4 326 mots

- 2 médias

En termes d' architecture, l'appareil désigne les modalités d' assemblage, de liaison et de mise en valeur des matériaux de la construction. Il est un des éléments essentiels du caractère de l'édifice dont il souligne au premier coup d'œil les structures et souvent la fonction....

-

ARC DE TRIOMPHE

- Écrit par Gilbert-Charles PICARD

- 1 628 mots

- 9 médias

Un arc de triomphe est une structure architectonique composée de deux pylônes reliés par une voûte en plein cintre ; elle supporte par son intermédiaire un attique, base rectangulaire massive qui elle-même porte des statues. L'arc comprend en outre des colonnes plaquées contre les pylônes qui soutiennent...

- Afficher les 40 références

Voir aussi