ARCHITECTURE (Thèmes généraux) L'architecte

Article modifié le

Plus que tout autre créateur artistique, l'architecte est solidaire du milieu où il vit, de la société dont il exprime le caractère, qu'il travaille en conformité avec elle ou en opposition avec son temps. La création architecturale a ses exigences qui limitent les possibilités infinies de l'imagination ; elle ne peut négliger les structures politiques, sociales et économiques dont elle n'est souvent que l'interprète pour définir et créer, en rapport avec elles, le cadre de vie adapté aux membres de la communauté. Elle n'est pas moins tributaire, sur le plan esthétique, des techniques et des matériaux. Toute l'histoire de l'architecture tend à prouver combien les formes et les décors sont liés aux matériaux et combien grandes sont les pesanteurs qui retardent l'adaptation de l'esthétique architecturale à des matériaux nouveaux, eux-mêmes liés aux ressources, aux techniques, aux croyances et aux formes de pensée d'une société ou d'un moment de civilisation. L'architecte, en ce sens, est d'abord « l'homme de son temps », l'homme d'une situation politique, d'un moment historique.

Statut de l'architecte dans le monde antique

Les architectes des grands empires

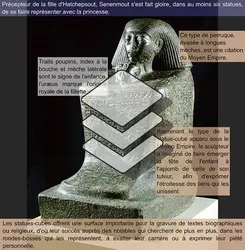

Les structures politiques, sociales et religieuses des grands empires des IIIe et IIe millénaires avant notre ère ont déterminé la fonction de l'architecte. Il n'est d'architecture que religieuse, funéraire ou princière, car le roi ou le pharaon sont d'abord les serviteurs des dieux. L'architecture est donc essentiellement religieuse et royale ; elle doit fournir au dieu et au roi le cadre où ils pourront le mieux remplir leur fonction. L'architecte ne se distingue pas des fonctionnaires chargés d'administrer le pays ; il n'a pas de fonction indépendante, et tout grand personnage, quand ce n'est pas le roi lui-même, peut prendre ou recevoir la charge de faire construire l'édifice nécessaire à l'État. Car les règles de cette construction sont fixées par les théologiens, les prêtres, les ministres du culte. Les formes extérieures, les matériaux, les décors sont déterminés par la fonction rituelle de l'édifice ; la beauté ne vient que par surcroît pour réjouir le dieu. Les textes et l'iconographie témoignent de cette confusion des rôles. À Ur et à Lagash, c'est le roi qui est représenté avec une tablette sur les genoux, portant le plan de l'édifice ; ce sont les grands fonctionnaires qui, en Égypte, reçoivent la charge de diriger les chantiers de construction. La spécialisation technique ne se trouve qu'au niveau de l'exécution. Les chefs de chantier jouent tout à la fois le rôle d'architecte et d'entrepreneur ; ils appartiennent aux mêmes catégories sociales que les tailleurs de pierre ou les maçons. Les noms connus des responsables des grands chantiers se retrouvent parmi les plus grands dignitaires du royaume. Imhotep, auteur du plus grand ensemble funéraire de Djeser, était chancelier du roi ; Inéni, qui construisit la tombe de Thoutmôsis Ier ainsi que les quatrième et cinquième pylônes de Karnak, était préfet de Thèbes et chef des greniers d'Amon. Sénenmout, l'auteur du plus grand ensemble architectural connu après Karnak, le temple de Deir el-Bahari, était grand chef des domaines d'Amon et précepteur des enfants de la reine.

Architecte et société dans la Grèce antique

Dans le monde de la cité où se développe la civilisation grecque, le rôle et la place de l'architecte sont en relation avec la vie de la communauté, de la polis.

Comme il est naturel, c'est d'abord aux progrès de la technique que sont associés les noms des premiers architectes. Toxios serait l'inventeur des techniques de construction en argile et en brique crue ; Euryalos et Hyperbios auraient introduit à Athènes l'art de construire les maisons, et Kinyras aurait imaginé les couvertures de toit en tuile ; Thrason serait à l'origine des modes d'appareillage de la pierre et Trophonios aurait inventé la technique de la taille et du polissage de la pierre. D'après Diodore, Dédale, le symbole de l'artisan et du technicien, devrait sa renommée aux progrès qu'il a fait réaliser dans la taille des statues et dans la construction des ouvrages en pierres taillées.

Le nom même d'architektôn se réfère aux techniques primitives de construction en bois, puisqu'il désigne le maître charpentier.

Tous les architectes célèbres de la période archaïque, dont le nom est associé à quelque ouvrage connu par l'archéologie, doivent leur renommée à des prouesses techniques. Chersiphron sut résoudre les difficultés posées par la mise en place des énormes architraves du temple d'Artémis à Éphèse ; Rhoikos sut trouver les moyens techniques de donner au temple de Héra à Samos les fondations nécessaires à l'édifice construit en terrain marécageux ; son confrère Théodoros inventa le tour qui permit de sculpter rapidement les bases de colonne de ce grand temple diptère. Eupalinos sut résoudre les problèmes de topographie et de nivellement posés par le creusement à travers la montagne du grand aqueduc qui alimentait Samos en eau potable.

Tous ces ouvrages étaient des constructions commandées par la communauté ; l'architecte était au service de cette communauté. Il ne pouvait être question pour un citoyen, même de haut niveau, d'utiliser un architecte pour un ouvrage privé. Un des nombreux scandales causés à Athènes par Alcibiade, à la fin du ve siècle, fut d'avoir engagé un architecte et un peintre pour embellir et décorer sa maison.

Dès lors, la création architecturale et le rôle de l'architecte se trouvent soumis à des contraintes assez précises. Le temple grec répond à des règles et à des formes culturelles que l'architecte doit respecter. Son rôle sera, dans un type d'édifice qui lui est imposé, de trouver les proportions, les aménagements intérieurs, les formes décoratives les mieux adaptés au site, à la structure intérieure spécifique de l'édifice.

Mais quel était, dans ce cadre politique et social de la cité, le mode d'action de l'architecte ? Les textes nous permettent d'établir une nette distinction entre trois catégories d'architectes.

Au premier groupe appartiennent ceux qu'on appellerait aujourd'hui les architectes de conception, les grands « patrons ». Ce sont eux qui répondent aux appels d'offres lancés par le Conseil de la ville et par l'administration des grands sanctuaires. Ils traitent directement avec les conseils ou commissions responsables à qui ils présentent leurs projets sous forme de maquette. Leurs noms sont connus et restent attachés aux grands édifices qu'ils ont conçus : Rhoikos à Samos, Ictinos pour le Parthénon, Pythéos pour le temple d'Athéna à Priène et le Mausolée d'Halicarnasse, Scopas pour le temple de Tégée, etc. Ils sont appelés hors de leur cité, perçoivent de fortes rétributions et leur renommée est grande.

Le deuxième groupe est constitué par les architectes d'exécution ; ils sont en général fixés dans leur cité et reçoivent la responsabilité du chantier ou, mieux, d'une partie du chantier. Ainsi, pour la reconstruction des fortifications d'Athènes au ive siècle, Callicratès est le responsable du projet, et il répartit l'ensemble des travaux en dix chantiers confiés chacun à un architecte. Ils jouent le rôle d'experts auprès de la commission des travaux, veillent au respect des devis descriptifs et autorisent les paiements. Ils restent souvent anonymes. Leur salaire n'est guère plus important que celui des ouvriers spécialisés.

Les architectes fonctionnaires forment la troisième catégorie ; ils sont choisis par l'assemblée du peuple, comme tous les techniciens ; il y a un architecte pour le sanctuaire d'Éleusis, d'autres ont la charge des remparts. Ils peuvent constituer une sorte de service d'architecture de la ville, surveillant l'application des règlements de voirie, l'implantation des édifices ; ils assurent la défense du domaine public contre les empiétements privés. Ils touchent un salaire fixe.

Quelle que soit leur fonction, les architectes jouissent d'une considération certaine dans la société ; les textes ne laissent pas de doute sur ce point. Ils font partie des catégories de techniciens privilégiés que les cités honorent. Mais les grands maîtres qui avaient coutume d'écrire des commentaires sur leurs œuvres jouissaient d'une renommée particulière. On sait par Vitruve que Rhoikos et Théodoros avaient publié un traité sur leur temple de Héra à Samos, Chersiphron sur celui d'Artémis à Éphèse, Ictinos et Carpion sur le Parthénon.

Aux yeux des philosophes, en particulier de Platon et d'Aristote, l'architecte surpassait les peintres et les sculpteurs, simples imitateurs de la réalité. Les architectes participaient en effet à la création véritable, en garantissant la valeur de leur création par la pratique de la géométrie et des nombres. Nous touchons ici aux méthodes de travail des architectes grecs. En présence d'un programme, temple ou édifice public, la première démarche était d'en définir le plan et les proportions par un système de tracé géométrique simple, faisant appel aux figures privilégiées dont la tradition se transmettait d'atelier en atelier, ou de génération en génération. Ce tracé géométrique, par le seul emploi des triangles égyptiens, des rectangles parfaits ou du pentagone étoilé, permettait à l'architecte de mettre en place les éléments de son plan fixé par le programme et de définir les principales dimensions. Ensuite, par le jeu de rapports simples, il établissait le devis descriptif chiffré, et c'est ce document qui était utilisé par les commissions préposées aux constructions pour mettre les travaux en adjudication et lancer les appels d'offres aux entrepreneurs.

Tout était donc géométrie et nombres, et ce travail participait de la réflexion philosophique. On le vit bien lorsqu'un architecte décorateur athénien, à la fin du ve siècle, inventa pour le décor scénique d'une pièce d'Eschyle une représentation architecturale dessinée en tenant compte de la perspective ; l'innovation attira l'attention des philosophes Anaxagore et Anaximandre qui définirent scientifiquement les problèmes de la perspective, invention qui brisait avec plusieurs siècles de peinture colorée à plat.

Hippodamos le Milésien, architecte de sa propre cité, constructeur du Pirée et de Thourioi, est désigné par Aristote comme un métérologos, un philosophe de la nature, dans la tradition de l'école philosophique de Milet rendue célèbre par Thalès et ses réflexions politiques. Hippodamos passe pour être l'inventeur des plans de ville fonctionnels, divisés en quartiers spécialisés.

Ces quelques exemples illustrent le rang de l'architecte dans la société des cités grecques ; il y occupe une place de choix ; il est en relation avec tous les milieux, philosophes, écrivains, artistes, car plusieurs de ces architectes sont aussi des sculpteurs : Scopas notamment. C'est par souvenir et idéalisation rétrospective que Vitruve, dans le premier chapitre de son traité d'architecture, trace le profil de l'architecte ; mathématicien et historien, peintre et philosophe, il doit aussi avoir des notions de médecine, bien connaître tous les problèmes techniques de son temps ; c'est une formation longue et approfondie que Vitruve préconise pour l'architecte.

Au cours du ive siècle, se dessine une évolution qui annonce les transformations de l'époque hellénistique et les caractères de la fonction d'architecte dans la société romaine. Elle reflète l'évolution politique. On voit se manifester le rôle des princes ou des puissances personnalisées. Ainsi les satrapes d'Asie Mineure, administrant avec beaucoup d'autonomie le pays pour le compte du roi de Perse, tout férus d'hellénisme, font venir les artistes de Grèce. Mausole à Halicarnasse, les satrapes de Lycie à Xanthos se font construire des palais et des tombeaux luxueux, dont ils confient l'exécution à des architectes et à des sculpteurs grecs. Pythéos, Scopas, Léocharès, Satyros collaborent dans la construction et la décoration du célèbre Mausolée. En Macédoine, Philippe et Alexandre s'attachent les peintres et les architectes de Grèce. Deinocratès, le créateur d'Alexandrie, est au service personnel du roi de Macédoine.

Ainsi se dessine le mouvement qui va s'épanouir au siècle suivant. Les rois hellénistiques deviennent eux aussi de grands bâtisseurs ; les Ptolémées en Égypte, les Attalides et les Séleucides en Asie Mineure et dans le Proche-Orient ont des équipes d'architectes à leur service. La nature même des programmes décidés et surveillés par les princes, les techniques de construction, avec les énormes travaux de terrassement et de soutènement qu'impliquent les constructions monumentales, transforment les architectes en ingénieurs. Commence alors la confusion des termes qui sera constante à l'époque romaine et dans le monde byzantin, entre l'architektôn et le méchanikos ; entre l'architectus et le machinator ; architecte et ingénieur, c'est la fonction technique qui l'emporte.

Au service de la « diplomatie architecturale » des rois et des princes, l'architecte devient le technicien qui avec ses équipes travaille anonymement pour la gloire de ses maîtres. Il est significatif que nous ne connaissions aucun nom des architectes qui travaillaient pour les Attalides. Sauf Sostratos de Cnide, qui a construit le grand phare d'Alexandrie, on ne connaît aucun des architectes œuvrant à Alexandrie ou dans les îles grecques pour les Ptolémées. Les noms que les papyrus ont conservés sont ceux des architectes fonctionnaires, chargés de tâches courantes dans les villes et villages. Et, cependant, les techniques de construction et les styles prouvent, sans aucun doute possible, que les Attalides comme les Ptolémées envoyaient à Athènes, à Delphes, à Samothrace leurs architectes et leurs ouvriers spécialisés.

L'architecte dans le monde romain

« Aux masses si nombreuses et si nécessaires de tant d'aqueducs, allez donc comparer les pyramides qui ne servent à rien, ou encore les ouvrages des Grecs, inutiles, mais célébrés partout. » Ce qui pourrait passer pour la boutade d'un haut fonctionnaire, exclusivement préoccupé de son domaine, comme l'était Frontin, préposé aux aqueducs de Rome, répond à une réalité profonde de l'architecture romaine : sa fonction d'abord pratique, ou, mieux, fonctionnelle, très étroitement associée au cadre urbain, et conditionnée elle aussi, surtout à l'époque impériale, par une politique de prestige. Si l'on ajoute que la technique de la construction avec l'emploi du béton, du caementicum, au lieu de l'appareil en gros blocs et que le développement des arcs, de la voûte, de la coupole au lieu des plates-bandes et des charpentes posent des problèmes d'équilibre et de poussée inconnus de l'architecture grecque, on comprend que les considérations techniques deviennent primordiales. L'architecte se transforme de plus en plus en ingénieur, sauf toutefois pour les problèmes de composition qui exigent l'intervention de quelques personnalités dont les noms seuls ont été conservés.

À Rome, dès la fin du iie siècle avant J.-C., on constate cette dépendance de l'architecte devenu technicien au service des maîtres d'œuvre que sont les magistrats ou les puissants politiques désireux d'attacher leur nom à quelque grand édifice utilitaire ou religieux. Autour de Scipion Émilien et ensuite de Sylla, de Pompée, se regroupe une clientèle de techniciens où les architectes se distinguent mal des marbriers et des autres spécialistes du bâtiment ; ils appartiennent à la même classe des étrangers et des affranchis. C'est parmi eux qu'il faudrait chercher sans doute ces artisans venus d'Asie Mineure, de Pergame ou de Syrie, mettant leur savoir-faire au service des imperatores romains. Mais leurs noms restent inconnus, car seul le commanditaire apparaît dans la dédicace de l'édifice. Une inscription récemment découverte fait connaître un citoyen romain comme l'architecte attitré de Catulus, censeur en 65 avant J.-C., qui avait reçu la charge de restaurer le temple de Jupiter Capitolin et de construire le tabularium (archives publiques). Les tâches de ces architectes étaient variées : ils étaient à la fois architectus, machinator (ingénieur) et redemptor (entrepreneur).

À l'époque impériale, quelques noms émergent de l'anonymat, comme celui d' Apollodore de Damas, l'architecte de Trajan, qui lui confia la construction de son forum et de tout l'ensemble monumental qui l'environnait, ou de Robirius, l'architecte de Domitien, qui aurait dirigé la construction du palais du Palatin. On aimerait mieux connaître le rôle exact de ces architectes et leur façon de travailler. À juger par les œuvres et les monuments où leur personnalité a pu se manifester, ils ont su intégrer à des conceptions romaines, avec des techniques propres à l'Italie, des formes et des structures apportées des villes hellénistiques. Très vite, ces formes ont été « romanisées » et mises au service d'une conception de l'espace, d'un aménagement des volumes, d'une composition organique propres à l'architecture romaine. Ont-ils travaillé sur maquette, comme leurs prédécesseurs ? Ont-ils utilisé des dessins sur parchemin – les membranulœ –, comme ces plans d'une école de gladiateurs que César examinait, dit Suétone, le jour où il devait franchir le Rubicon ? Aucun document littéraire ou épigraphique ne permet de le dire. Sous l'empire, étaient-ils « fonctionnarisés » ou dépendaient-ils de la cassette personnelle de l'empereur ? La permanence des plans et des compositions monumentales (sanctuaires, basiliques, forum) qui se répandent à travers l'Empire laissent supposer que les techniciens se déplaçaient avec des schémas adaptés sur place à une main-d'œuvre locale. Ces caractères sont nettement sensibles dans les réalisations architecturales des villes petites ou moyennes de la Gaule romaine.

Il ne semble pas que les architectes aient jamais occupé à Rome le rang social et intellectuel qu'ils avaient atteint en Grèce aux ve et ive siècles avant J.-C. Ils furent essentiellement des fabri, des techniciens, et les ouvrages qu'ils ont laissés sont des traités de technique, aussi bien le De architectura de Vitruve que le traité des aqueducs de Frontin. Le cas de Vitruve est très révélateur. Ce fut un ingénieur militaire qui n'exécuta aucune œuvre importante, exception faite de la basilique de Fano. Son ouvrage n'est souvent qu'une compilation des traités d'architectes grecs dont il oppose la science, la culture et l'habileté à celles de ses contemporains. Attitude nostalgique à l'égard d'un monde où il n'a pas accès.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Florent CHAMPY : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de sciences sociales et docteur en sociologie, chercheur au C.N.R.S. (Centre de sociologie des arts), enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris

- Carol HEITZ : professeur d'histoire de l'art du Moyen Âge à l'université de Paris-X et au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers

- Roland MARTIN : membre de l'Institut

- Raymonde MOULIN : directrice de recherche émérite au CNRS

- Daniel RABREAU : professeur à l'université de Paris-I-Sorbonne, directeur du centre Ledoux

Classification

Médias

Autres références

-

ARCHITECTURE & ÉTAT AU XXe SIÈCLE

- Écrit par Anatole KOPP

- 3 971 mots

- 3 médias

L'intervention de l' État dans le domaine de l' architecture ne constitue pas un phénomène nouveau. De tout temps et sous tous les régimes, l'État est intervenu dans la mesure où toute réalisation architecturale met en cause les intérêts de couches de population bien plus larges que celles...

-

ARCHITECTURE & MUSIQUE

- Écrit par Daniel CHARLES

- 7 428 mots

- 1 média

La comparaison, tentée à maintes reprises, entre architecture et musique a donné lieu en général à des slogans du genre « l'architecture est une musique figée ». On ne s'est pas privé non plus de constater que les œuvres de la « grande » musique occidentale s'étaient peu à peu solidifiées en objets,...

-

INGÉNIEUR ET ARCHITECTE

- Écrit par Antoine PICON

- 4 262 mots

- 5 médias

Au cours de la Renaissance, les figures de l'architecte et de l'ingénieur se confondent pratiquement. Filippo Brunelleschi, généralement considéré comme un des pères fondateurs de l'architecture renaissante, est presque autant ingénieur qu'architecte. Ne conçoit-il pas les machines destinées...

-

ANDROUET DU CERCEAU JACQUES (1520-1586)

- Écrit par Jean GUILLAUME

- 968 mots

Jacques Androuet du Cerceau (appelé le plus souvent « Du Cerceau », dû au motif de l'enseigne de la boutique de son père qui était marchand de vin) fut à la fois un graveur, un dessinateur, un créateur d'ornements, un inventeur d'architectures réelles ou imaginaires et l'auteur du premier ouvrage...

-

ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 060 mots

De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...

-

APPAREIL, architecture

- Écrit par Roland MARTIN

- 4 326 mots

- 2 médias

En termes d' architecture, l'appareil désigne les modalités d' assemblage, de liaison et de mise en valeur des matériaux de la construction. Il est un des éléments essentiels du caractère de l'édifice dont il souligne au premier coup d'œil les structures et souvent la fonction....

-

ARC DE TRIOMPHE

- Écrit par Gilbert-Charles PICARD

- 1 628 mots

- 9 médias

Un arc de triomphe est une structure architectonique composée de deux pylônes reliés par une voûte en plein cintre ; elle supporte par son intermédiaire un attique, base rectangulaire massive qui elle-même porte des statues. L'arc comprend en outre des colonnes plaquées contre les pylônes qui soutiennent...

- Afficher les 40 références

Voir aussi

- ARCHITECTURE THÉORIE DE L'

- FRONTIN, lat. SEXTUS JULIUS FRONTINIUS (30 env.-env. 103)

- PROFESSION LIBÉRALE

- DESSIN D'ARCHITECTURE

- MAQUETTE D'ARCHITECTURE

- ARTS & MÉTIERS, histoire

- PONTELLI BACCIO (1450 env.-1492)

- CAROLINGIEN ART

- BERNWARD D'HILDESHEIM saint (960 env.-1022)

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- ICTINOS (2e moitié Ve s. av. J.-C.)

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- ORDRE DES ARCHITECTES

- PRIX DE ROME

- INGÉNIEURS

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.

- ANDROUET DU CERCEAU LES

- INÉNI (XVIe s. av. J.-C.)

- TOXIOS

- EURYALOS

- HYPERBIOS

- KINYRAS

- THRASON

- TROPHONIOS

- CHERSIPHRON DE CNOSSOS (VIe s. av. J.-C.)

- THÉODOROS DE SAMOS (VIe s. av. J.-C.)

- PYTHÉOS (IVe s. av. J.-C.)

- CARPION

- SATYROS (IVe s. av. J.-C.)

- SOSTRATOS DE CNIDE (IIIe s. av. J.-C.)

- ROBIRIUS

- RATGAR (IXe s.)

- EIGIL (mort en 822)

- GODERAMNUS (IXe s.)

- HÉZELON (XIe s.)

- JEAN LE LOUP (XIIIe s.)

- JEAN D'ORBAIS (XIIIe s.)

- GAUCHER DE REIMS (XIIIe s.)

- BERNARD DE SOISSONS (XIIIe s.)

- HUGUES LIBERGIER (mort en 1267)

- PORICZER (XVe s.)

- CESARE CESARIANO (XVIe s.)

- JEAN HÜLTZ (XVe s.)

- ULRICH VON ENSINGEN (1350/60-1419)

- MATTHÄUS BÖBLINGER (XIVe s.)

- STETHAIMER HANS (actif entre 1431 et 1459)

- JACQUES DE LONGJUMEAU (XIVe s.)

- NICOLAS DE CHAUMES (XIVe s.)

- PIERRE DE CHELLES (XIVe s.)

- ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain

- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- ITALIENNE ARCHITECTURE

- ROMAINE ARCHITECTURE

- GRECQUE ARCHITECTURE

- ANTIQUITÉ, architecture

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- ROMANE ARCHITECTURE

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- ÉGYPTIENNE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE