ARCHITECTURE (Thèmes généraux) L'architecte

Article modifié le

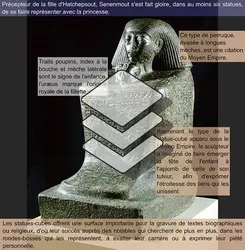

La formation et le statut de l'architecte au Moyen Âge

De nombreux manuscrits du Moyen Âge appellent Dieu l'Architecte de l'Univers. Quelle preuve éclatante de la valeur intrinsèque qui s'attachait alors à l'art de concevoir un édifice et de l'élever ! Toutefois, la profession d'architecte est restée longtemps anonyme, régie par des règles, certes, mais laissant dans l'ombre les individualités. Rares sont au haut Moyen Âge les architectes dont les noms nous sont parvenus. Les abbatiales et les cathédrales romanes ne nous livrent qu'exceptionnellement le nom de leur bâtisseur, et, quand nous le connaissons, nous cernons mal sa vie et sa personnalité.

Ainsi nous savons qu'un magister Odo (maître Eudes), originaire de Metz, a bâti la chapelle Palatine d'Aix. Son plan polygonal et son élévation élaborée ne sont pas sans rappeler d'illustres monuments d'Italie (par exemple San Vitale de Ravenne) ou du Proche-Orient. Eudes avait-il vu lui-même ces édifices, ou a-t-il – en moins d'une décennie – bâti la chapelle Palatine simplement d'après des croquis qu'on lui avait fait parvenir ? La stricte modulation de cette œuvre bâtie en harmonie avec les nombres laisse penser qu'en plus de l'expérience acquise lors de voyages, pour l'époque lointains, Eudes disposait de notions tectoniques étendues. Le dispositif des arcs-diaphragmes étayant la tribune n'annonce-t-il pas le système des arcs-boutants gothiques ?

Eudes de Metz, comme ses confrères carolingiens, connaissait probablement le De architectura de Vitruve. De la période carolingienne et romane, il s'est conservé plus de cinquante manuscrits (entiers ou en fragments) de ce traité d'architecture, rédigé au temps d'Auguste par un architecte théoricien. Nul doute que les maîtres d'œuvre carolingiens s'en inspirèrent. Eginhard, conseiller de Charlemagne, auteur des basiliques de Steinbach et de Seligenstadt, semble en avoir été un fervent admirateur. Quelques semaines avant de mourir, en mars 840, il demande encore à l'un de ses disciples de recopier le passage de Vitruve traitant de la scénographie, c'est-à-dire de la perspective. D'autres grands principes de cet ouvrage, comme la symmetria, la proportio – l'interdépendance proportionnée des différents éléments d'un édifice – et la commodulatio (symétrie des modules et des volumes), ont été puisés à cette source. Le terme de more romano – bâtir de façon romaine – revient souvent à cette période et aura même une incidence sur la disposition des édifices. C'est more romano que le moine Ratgar, architecte devenu abbé de son monastère, construit l'abbatiale de Fulda. Cela voulait dire que cette grande église – qui avait presque les dimensions d'une cathédrale gothique – était orientée à l'envers, c'est-à-dire « occidentée », comme la plupart des basiliques romaines. C'est encore more romano et non more prioris (à la façon habituelle) que son successeur Eigil disposera, après avoir tenu conseil avec ses moines, le cloître de l'abbaye dans l'axe de l'édifice et non contre le flanc sud comme le voulait le schéma habituel, tel qu'il apparaît sur le plan de Saint-Gall. L'auteur en est sans aucun doute un clerc et non un architector, car les données liturgiques et pratiques sont suivies à la lettre, alors que les murs sont indiqués par un simple trait, l'emplacement des portes par un léger interstice. On pourrait se demander quelle fut la place des architectes laïcs dans la construction religieuse du haut Moyen Âge, mais c'est en vérité un faux problème, car, à ce moment, les esprits les plus ouverts, les plus inventifs appartenaient presque exclusivement au clergé. Nous n'en voulons pour exemple que les deux architectes de la célèbre abbatiale ottonienne de Saint-Michel de Hildesheim. Les historiens, en général, attribuent le mérite de cette construction à l'abbé Bernward, grand artiste, surtout sculpteur magistral. Bernward a probablement conçu l'ensemble et assumé ainsi le rôle de l'architectus sapiens (ou prudens), comme Ethelwold, évêque de Winchester au xe siècle, auquel est attribué le titre d'architectus theoreticus. Mais nous savons aussi qu'à Hildesheim le travail sur le chantier a été dirigé par un moine venu de Cologne, Goderamnus, appelé architectus cementarius. Cette qualité est mentionnée déjà par Isidore de Séville au viie siècle : Architecti... cementarii sunt qui disponunt in fundamentis, c'est-à-dire les architectes sont les maçons qui disposent les édifices sur plan.

Goderamnus a laissé sa signature, accompagnée d'une croix, à la dernière page d'un Vitruve carolingien, copié sans doute à Cologne vers le milieu du ixe siècle : il s'agit du Harleianus 2767 du British Museum de Londres. Cette signature apporte la preuve de la connaissance intime de ce livre. Très certainement Goderamnus a utilisé aussi un ouvrage conservé au trésor de la cathédrale de Hildesheim, le Liber mathematicalis de Bernward, copie du De arithmetica de Boèce (vraisemblablement rédigé avant 1003), d'où l'étonnant axe longitudinal de l'église Saint-Michel, défini selon la série du tétraèdre, série développée à partir des nombres triangulaires 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, etc.

À la fin du xie siècle, nous voyons apparaître des architectes encore plus savants. Pour la nouvelle construction de Cluny, l'abbé Hugues fera appel à un clerc mathématicien de Liège. C'est à Hézelon que sont dues les proportions du gigantesque chevet de Cluny III. Le petit transept faisait 162 pieds dans son envergure nord-sud, alors que le grand transept mesurait 100 pieds de plus, donnée qu'on obtient en multipliant la première dimension par le coefficient Φ (1,618). En plus de ces accords « harmoniques », K. J. Conant a su découvrir dans le plan de cette abbaye de nombreux systèmes numériques qui prouvent à quel point on souhaitait atteindre des concordances chiffrées.

Un siècle encore devra passer avant que les architectes n'émergent réellement de l'anonymat. De la construction de la cathédrale de Paris, tout le monde retient le nom de Maurice de Sully, évêque de Paris, mais nul ne connaît l'identité du bâtisseur véritable du chevet et de la façade occidentale. Le même anonymat règne à Chartres, dont la construction se poursuit en fait tout au long du xiie siècle, et encore pendant le premier quart du xiiie. En revanche, nous connaîtrons les architectes des cathédrales de Reims et d'Amiens.

À Reims, l'inscription du labyrinthe révèle les noms des quatre architectes qui accomplirent l'essentiel de l'œuvre : le chevet commencé en 1211 par Jean d'Orbais, la nef et le transept bâtis par Jean le Loup et Gaucher de Reims, enfin la façade et la grande rose qui furent réalisées par Bernard de Soissons à la tête du chantier de la cathédrale de 1255 à 1290. Également, à Reims, nous savons le nom d'un autre architecte de grand talent, auteur de l'église Saint-Nicaise, détruite par la Révolution, en 1798 : Hugues Libergier, représenté sur une pierre tombale dans une longue robe, muni des instruments de sa profession, l'équerre, le compas à branches croisées et la règle graduée : « Ci-gît maître Hue Libergié, qui commença cette église en l'an 1229 et trespassa en l'an 1267. »

Deux pierres tombales honorent également deux autres architectes célèbres de l'Île-de-France : Pierre de Montreuil, qui construisit la nef de l'abbaye de Saint-Denis et la Sainte-Chapelle de Paris, et Jean de Chelles, architecte du transept de Notre-Dame de Paris. Pierre de Montreuil est même appelé docteur ès pierres. Son prestige fut si grand, même après sa mort, que sa femme Anne eut l'honneur d'être inhumée dans la chapelle à ses côtés.

L'architecte gothique qui aura laissé – du moins en ce qui nous concerne – le souvenir le plus concret est Villard de Honnecourt. Originaire d'un petit village de Picardie, Villard rédigea un carnet de notes, extraordinaire document de trente-trois feuillets de parchemin, écrits et dessinés recto verso. Ce texte, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Paris (Ms. fr. 19093), appelé communément l'Album de Villard de Honnecourt, montre un esprit d'une grande curiosité qui s'attache à représenter plans, élévations, volumes, détails de décor. Ces croquis furent probablement collectés sur les chantiers de quelques grandes cathédrales, Laon, Meaux (à la construction de laquelle Villard semble avoir pris une part importante), Chartres et Reims. Comme beaucoup de maîtres d'œuvre de jadis, Villard fit de nombreux voyages dans les Flandres, en Suisse, en Allemagne, jusqu'en Hongrie et même en Transylvanie, où il participa à la construction de la cathédrale d'Alba Julia.

Les essais de triangulation de son carnet de notes sont plus connus que l'intérêt marqué par Villard de Honnecourt pour la charpenterie. L'architecte du Moyen Âge devait en effet avoir une bonne connaissance du métier de charpentier. L'importance du maître-charpentier égalait celle du maître-maçon, tailleur de pierre. Hahnloser, commentant l'Album, a observé avec justesse que des compléments d'une autre main y avaient été ajoutés ; il s'agit donc d'un véritable Baubuch, livre de chantier, qui a dû servir pendant plus d'une génération. Certains des dessins de Villard de Honnecourt s'inspirent de l'Antiquité, notamment les plans qui proposent une modulation aussi strictement carrée que celle suggérée par Vitruve ou les arpenteurs des premiers siècles de notre ère. Comme son illustre prédécesseur romain, Villard s'arrête parfois à des détails surprenants et explique, par exemple, le fonctionnement d'un jouet hydraulique en vogue alors, le « chantepleure ». Un pont se trouve ainsi jeté entre la curiosité inventive des Anciens et le génie sans cesse en éveil des grands artistes de la Renaissance.

D'où venait à ces hommes leur science ? À l'héritage pratique et théorique de l'Antiquité classique (notamment les œuvres d'Aristote, de Platon, d'Euclide et de Ptolémée), il faut ajouter la vaste et très nuancée culture arabe, enseignée dans les universités d'Espagne au xie et au xiie siècle. Ce sont elles qui, en grande part, rendirent accessible l'acquis scientifique grec et arabe aux savants de l'Europe occidentale. Ce savoir était enseigné dans les nouvelles écoles françaises (Chartres, Laon, Paris), comme le prouve un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, rédigé dans le même dialecte que celui de Villard de Honnecourt :

Si tu veux trouver l'aire du triangle équilatéral... Si tu veux savoir l'aire de l'octogone... Si tu veux trouver le nombre de maisons d'une cité ronde...

L'architecte du xiiie siècle s'intellectualise et, du coup, n'est plus ce praticien qui, cent ans plus tôt, participait encore manuellement à l'œuvre sur les chantiers. De cette mutation, nous conservons un témoignage peu ordinaire, le sermon offusqué d'un prêtre contemporain, Nicolas de Biard. Dans les grands édifices, s'exclame-t-il, il est coutume de voir un maître principal qui ordonne seulement par la parole mais n'y met jamais la main et, cependant, il reçoit un salaire plus important que les autres : « Les maîtres des maçons, ayant en main la baguette et les gants, disent aux autres : « Par ci me la taille », et ils ne travaillent point... »

En vérité, l'architecte, à ce stade de l'évolution des métiers, ne fait plus que dessiner les plans, les élévations, et établir les devis. Pensons au beau palimpseste de Reims montrant des plans d'édifices et l'élévation d'une grande église que John Harvey attribue à Hugues Libergier ; aussi aux fameuses élévations A et B de la maison de l'Œuvre à Strasbourg, qui représentent la future façade de la cathédrale de Strasbourg (1275). Nombre de ces documents resurgirent au xixe siècle, permettant l'achèvement de monuments restés à l'état fragmentaire depuis le Moyen Âge : cathédrales de Cologne, d'Ulm, de Ratisbonne.

Ce travail de création était établi dans les « chambres aux traits » – ces tracing houses mentionnées en Angleterre à partir de 1324 –, où l'architecte, avec ses collaborateurs, préparait les panneaux pour la coupe des pierres, mais aussi les dessins nécessaires à la construction. C'est dans un marché de 1381, relatif à la réfection d'un clocher à Toulouse, que l'on signale, pour la première fois en France, que la construction se fera d'après un dessin tracé « sur un petit rouleau de parchemin ».

La baisse du prix du parchemin, à partir du xive siècle, a sans doute stimulé cette activité : auparavant, on devait se servir d'autres supports, comme des planchettes de bois. Ce qui, en revanche, surprend, c'est l'absence presque totale, au nord des Alpes, de maquettes. Pourtant, au ixe siècle, pour la reconstruction de Saint-Germain d'Auxerre, on avait présenté un modèle d'ensemble (concepti operis exemplar) en cire, sans doute pour mieux étudier l'organisation complexe du chevet, nanti de cryptes inférieures et supérieures, doté de surcroît d'une rotonde axiale à triple niveau. « Début d'une tradition médiévale ou fin d'une tradition antique ? » s'interroge Pierre Du Colombier, pour retenir plutôt la seconde des hypothèses. Elle se trouve confortée par le fait que l'Italie médiévale n'a cessé de produire des modèles, en raison surtout des nombreux concours qui obligeaient l'artiste à concrétiser au mieux l'œuvre commandée. Ces modèles étaient exécutés en bois, en plâtre, ou en bois recouvert de plâtre. Ainsi, en mai 1355, Francesco Talenti présente à Florence un modèle en bois pour les chapelles de Sainte-Marie-de-la-Fleur, qui constitue le précurseur du célèbre modèle de la coupole du Dôme, préparé par Brunelleschi.

Il nous reste à évoquer le problème de la loge maçonnique. Deux manuscrits anglais, le Regius rédigé vers 1390, le Cooke écrit vers 1430, exposent d'une part les coutumes des maçons, de l'autre l'histoire légendaire du métier. Ce ne sont pas des statuts professionnels à proprement parler — comme ceux d'Étienne Boileau, par exemple —, mais ils forment plutôt une sorte de constitution maçonnique. Un point du Regius a frappé les esprits, celui qui adresse cette recommandation à l'apprenti : « Les conseils de son maître il doit garder et ne pas révéler ainsi que ceux de ses compagnons. Avec bonne volonté, il ne répète à personne ce qui se passe dans la loge, ni ce qu'il entend, ni ce qu'il voit faire. » On a voulu y voir le souci de maintenir secrètes au sein de la loge certaines données d'ordre ésotérique, mais ne s'agissait-il pas tout simplement, comme le proposent les savants anglais D. Knoop et G. P. Jones, de préserver les secrets de technique et de métier ? Un passage du Livre de la construction des pinacles – par l'architecte allemand Poriczer, 1486 – confirme cette interprétation. L'auteur nous apprend que son opuscule dévoile, en fait, un secret de maçon. Un document de 1459 jette à son tour une lumière significative sur la nature des secrets maçonniques. Les maîtres tailleurs de pierre de Strasbourg, de Vienne et de Salzbourg, réunis à Ratisbonne dans le but d'unifier les statuts de leurs loges, arrêtèrent ce principe : « Aussi nul ouvrier, nul maître, nul « parlier », nul journalier n'enseignera à quiconque n'est pas de notre métier et n'a jamais fait travail de maçon comment tirer l'élévation du plan. »

Parfois donc les architectes venant de pays et d'horizons fort divers se retrouvent en assemblée, le plus souvent quand il s'agit d'expertiser ou de mettre en chantier une œuvre importante. En 1391, on avait fait venir à Milan des architectes de nombreux pays et même un mathématicien de Plaisance, expert en géométrie. Un an plus tard, on se décida à rappeler un conseil de quatorze maîtres, dont l'Allemand Henri Parler de Gmünd, qui, quelques mois auparavant, avait été nommé ingénieur de la fabrique. Les autorités ecclésiastiques milanaises posèrent onze questions à cette assemblée, dont celle-ci : fallait-il terminer la cathédrale ad quadratum ou ad triangulum, sans compter dans la mesure le tiburium, c'est-à-dire la forme ronde de la coupole ? Ad quadratum signifiait bâtir sur un carré dont le côté est égal à la largeur de l'église ; ad triangulum, sur un triangle équilatéral. C'est cette seconde solution qui fut retenue contre l'avis de Parler, mais, ensuite, on adoptera une solution intermédiaire. Dans son édition de Vitruve à Côme en 1521, Cesare Cesariano publie une élévation de la cathédrale de Milan construite ad triangulum, curieusement appelée more germanico, c'est-à-dire à la manière gothique.

Si, aux xive et xve siècles, les architectes allemands semblent avoir pris le pas sur les autres, c'est que leur Hallengotik avait alors atteint ses sommets, l'architecture gothique s'étant progressivement épuisée au cours du xive siècle. Des hommes tels Jean Hültz, architecte de la cathédrale de Cologne mais aussi des flèches de la cathédrale de Burgos, Ulrich von Ensingen, architecte de la cathédrale d'Ulm et également du splendide tronçon intermédiaire de la haute tour de la cathédrale de Strasbourg, Matthäus Böblinger, à Ulm, Hans Stethaimer, à Landshut, Anton Pilgram, à Vienne, ont tous tenu à placer leur portrait dans leurs cathédrales. Le buste le plus impressionnant est celui de Stethaimer dans l'église Saint-Martin de Landshut en Bavière. À vrai dire, nous sommes ici face à ces « hommes nouveaux » que Georges Duby voit effectivement surgir au xive siècle, en même temps que se rénovent les libertés et que s'installe une nouvelle conception de la création. L'organisation de la corporation des architectes s'étend alors à d'autres métiers, ceux de la sculpture et de la peinture en particulier. Des équipes cohérentes et mobiles se constituent, et nous verrons parfois même un grand peintre comme Giotto à Florence être chargé de la direction d'une fabrique de cathédrale. Au xive siècle, ces véritables chefs d'entreprise sortent de l'anonymat comme le font, au même moment, les grands capitaines de guerre.

Il y aurait un chapitre à écrire sur les exigences de plus en plus poussées des architectes ; une expertise réunit à Chartres en 1316 plusieurs architectes renommés : Jacques de Longjumeau, maître-charpentier et juré de Paris, Nicolas de Chaumes, maître de l'œuvre du roi, ainsi que Pierre de Chelles, maître de l'œuvre de Notre-Dame de Paris. Leurs honoraires ne furent pas négligeables puisqu'ils s'élevèrent à vingt livres par architecte, plus dix solz (sous) pour chacun de leurs valets.

Les travaux de D. Kimpel et de R. Suckale sur le développement de la taille en série dans l'architecture gothique ajoutent un volet supplémentaire au rôle tenu par l'architecte, non seulement dans l'art mais aussi dans l'économie de l'époque. L'importance, par exemple, des chantiers amiénois ainsi que la rapidité de la construction s'expliquent par cette modernisation. Au xiiie siècle, les appareils étaient largement systématisés, et bien des membres architecturaux presque entièrement composés en série. Cela suppose une coordination et des harmonisations qui réduisaient de beaucoup la part de l'improvisation, si chère encore aux maîtres d'œuvre de l'époque romane finissante.

L'importance croissante d'appareillages rationnels a donné naissance, au xiiie siècle, à une nouvelle profession : l'appareilleur ou, en latin, apparator. L'établissement relativement tardif de cette profession (mentionnée pour la première fois en 1292) laisse supposer qu'auparavant la détermination de l'appareil ainsi que la tâche de contrôler l'élévation des maçonneries revenaient aux architectes – aux architecti cementarii sans doute.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Florent CHAMPY : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de sciences sociales et docteur en sociologie, chercheur au C.N.R.S. (Centre de sociologie des arts), enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris

- Carol HEITZ : professeur d'histoire de l'art du Moyen Âge à l'université de Paris-X et au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers

- Roland MARTIN : membre de l'Institut

- Raymonde MOULIN : directrice de recherche émérite au CNRS

- Daniel RABREAU : professeur à l'université de Paris-I-Sorbonne, directeur du centre Ledoux

Classification

Médias

Autres références

-

ARCHITECTURE & ÉTAT AU XXe SIÈCLE

- Écrit par Anatole KOPP

- 3 971 mots

- 3 médias

L'intervention de l' État dans le domaine de l' architecture ne constitue pas un phénomène nouveau. De tout temps et sous tous les régimes, l'État est intervenu dans la mesure où toute réalisation architecturale met en cause les intérêts de couches de population bien plus larges que celles...

-

ARCHITECTURE & MUSIQUE

- Écrit par Daniel CHARLES

- 7 428 mots

- 1 média

La comparaison, tentée à maintes reprises, entre architecture et musique a donné lieu en général à des slogans du genre « l'architecture est une musique figée ». On ne s'est pas privé non plus de constater que les œuvres de la « grande » musique occidentale s'étaient peu à peu solidifiées en objets,...

-

INGÉNIEUR ET ARCHITECTE

- Écrit par Antoine PICON

- 4 262 mots

- 5 médias

Au cours de la Renaissance, les figures de l'architecte et de l'ingénieur se confondent pratiquement. Filippo Brunelleschi, généralement considéré comme un des pères fondateurs de l'architecture renaissante, est presque autant ingénieur qu'architecte. Ne conçoit-il pas les machines destinées...

-

ANDROUET DU CERCEAU JACQUES (1520-1586)

- Écrit par Jean GUILLAUME

- 968 mots

Jacques Androuet du Cerceau (appelé le plus souvent « Du Cerceau », dû au motif de l'enseigne de la boutique de son père qui était marchand de vin) fut à la fois un graveur, un dessinateur, un créateur d'ornements, un inventeur d'architectures réelles ou imaginaires et l'auteur du premier ouvrage...

-

ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 060 mots

De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...

-

APPAREIL, architecture

- Écrit par Roland MARTIN

- 4 326 mots

- 2 médias

En termes d' architecture, l'appareil désigne les modalités d' assemblage, de liaison et de mise en valeur des matériaux de la construction. Il est un des éléments essentiels du caractère de l'édifice dont il souligne au premier coup d'œil les structures et souvent la fonction....

-

ARC DE TRIOMPHE

- Écrit par Gilbert-Charles PICARD

- 1 628 mots

- 9 médias

Un arc de triomphe est une structure architectonique composée de deux pylônes reliés par une voûte en plein cintre ; elle supporte par son intermédiaire un attique, base rectangulaire massive qui elle-même porte des statues. L'arc comprend en outre des colonnes plaquées contre les pylônes qui soutiennent...

- Afficher les 40 références

Voir aussi

- ARCHITECTURE THÉORIE DE L'

- FRONTIN, lat. SEXTUS JULIUS FRONTINIUS (30 env.-env. 103)

- PROFESSION LIBÉRALE

- DESSIN D'ARCHITECTURE

- MAQUETTE D'ARCHITECTURE

- ARTS & MÉTIERS, histoire

- PONTELLI BACCIO (1450 env.-1492)

- CAROLINGIEN ART

- BERNWARD D'HILDESHEIM saint (960 env.-1022)

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- ICTINOS (2e moitié Ve s. av. J.-C.)

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- ORDRE DES ARCHITECTES

- PRIX DE ROME

- INGÉNIEURS

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.

- ANDROUET DU CERCEAU LES

- INÉNI (XVIe s. av. J.-C.)

- TOXIOS

- EURYALOS

- HYPERBIOS

- KINYRAS

- THRASON

- TROPHONIOS

- CHERSIPHRON DE CNOSSOS (VIe s. av. J.-C.)

- THÉODOROS DE SAMOS (VIe s. av. J.-C.)

- PYTHÉOS (IVe s. av. J.-C.)

- CARPION

- SATYROS (IVe s. av. J.-C.)

- SOSTRATOS DE CNIDE (IIIe s. av. J.-C.)

- ROBIRIUS

- RATGAR (IXe s.)

- EIGIL (mort en 822)

- GODERAMNUS (IXe s.)

- HÉZELON (XIe s.)

- JEAN LE LOUP (XIIIe s.)

- JEAN D'ORBAIS (XIIIe s.)

- GAUCHER DE REIMS (XIIIe s.)

- BERNARD DE SOISSONS (XIIIe s.)

- HUGUES LIBERGIER (mort en 1267)

- PORICZER (XVe s.)

- CESARE CESARIANO (XVIe s.)

- JEAN HÜLTZ (XVe s.)

- ULRICH VON ENSINGEN (1350/60-1419)

- MATTHÄUS BÖBLINGER (XIVe s.)

- STETHAIMER HANS (actif entre 1431 et 1459)

- JACQUES DE LONGJUMEAU (XIVe s.)

- NICOLAS DE CHAUMES (XIVe s.)

- PIERRE DE CHELLES (XIVe s.)

- ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain

- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- ITALIENNE ARCHITECTURE

- ROMAINE ARCHITECTURE

- GRECQUE ARCHITECTURE

- ANTIQUITÉ, architecture

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- ROMANE ARCHITECTURE

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE

- ÉGYPTIENNE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE