ARS NOVA

Article modifié le

Les progrès de la notation

L'essentiel des innovations reprochées aux musiciens par Jean XXII trouve sa source dans les progrès de la notation. Depuis l'époque des neumes jusqu'à l' école de Notre-Dame, la notation musicale était restée imprécise. C'est aux disciples de Pérotin qu'il faut attribuer les premières réformes qui furent à l'origine de la notation dite proportionnelle (nota mensurabilis).

Les musiciens de l'école de Notre-Dame furent en effet les premiers à utiliser les ligatures, artifices graphiques destinés à définir le rythme selon l'accentuation brève-longue (ou vice versa). Il ne s'agissait encore que de la découverte d'un principe qui en se perfectionnant au cours du xiiie siècle allait mettre à la disposition des compositeurs un système cohérent et efficace. Cette notation fut enrichie par les deux Francon : Francon de Paris, qui fut maître de chapelle à Notre-Dame et que l'on tient généralement pour l'auteur de l'Ars cantus mensurabilis, et Francon de Cologne, auteur d'un Compendium discantus. La notation dite franconienne se caractérise par l'attribution aux notes de formes différentes selon leur durée ; ainsi se précisent les figurations de la longa, de la brevis et de la semi-brevis :

Jusque-là, on ne connaissait que le rythme ternaire, considéré comme tempus perfectum en vertu d'un symbolisme hérité des théories pythagoriciennes transmises par le philosophe Boèce, néo-pythagoricien du ve siècle, vénéré par tous les musiciens du Moyen Âge. Le tempus perfectum était représenté par un cercle, la figure géométrique parfaite par excellence ; un peu plus tard apparaîtra le demi-cercle (ancêtre de notre lettre C indiquant la mesure à quatre temps) comme symbole de la mesure binaire. L'unité de temps était la brevis. La longa perfecta valait donc trois brèves ; la longa imperfecta n'en valait que deux. Les difficultés surgissaient du fait que la figuration des notes ne leur accordait point une valeur absolue ; cette valeur était fonction des rapports des notes entre elles, ou, plus précisément, de leur position réciproque : ainsi une longa devant une autre longa ou devant trois brèves était considérée comme perfecta ; mais si elle était précédée ou suivie d'une brevis, celle-ci lui ôtait un tiers de sa valeur et elle devenait imperfecta. Dans le cas de deux brèves séparant deux longues, l'une des deux brèves, la première, se voyait attribuer la moitié de la valeur de la seconde ; l'une était dite brevis recta et l'autre brevis altera.

On voit la complexité du système et les difficultés d'interprétation auxquelles il pouvait donner lieu. Aussi pendant longtemps, les compositeurs devaient-ils faire choix au début d'un morceau d'un mode rythmique, imposant a priori le schéma longue-brève ou le schéma brève-longue, et rester fidèles à ce mode jusqu'à la fin du morceau. Au cours du xiiie siècle, on vit apparaître des pièces en mode mixte où les deux schémas se trouvaient utilisés alternativement. L'invention du punctus divisionis permit de clarifier cette situation et de la rationaliser. Puis, l'emploi des notes rouges (on en trouve dans les pièces du Roman de Fauvel) permit d'introduire avec plus de précision les divisions binaires (la notation noire restant réservée aux rythmes ternaires). En même temps que naissait la notation bicolore apparaissait une nouvelle valeur, la minima, notée, comme la brevis, par un point losangé, mais pourvu d'une hampe :

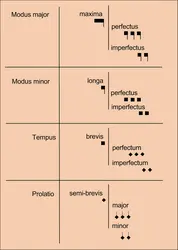

Toutes ces innovations furent consignées et codifiées par Philippe de Vitry, salué par le poète Pétrarque comme un chercheur avide de découvrir la vérité (« Veri semper acutissimus et ardentissimus inquisitor »). À la théorie des modes (major et minor), Philippe de Vitry ajouta celle des « prolations » qui littéralement doublait les possibilités du système de notation. La figure résume ce système. Le mode était indiqué au début du morceau par un rectangle pourvu ou non d'un point intérieur selon la « perfection » ou l'« imperfection » ; de même, le tempus était indiqué par un cercle pourvu ou non du point intérieur et la prolation par un demi-cercle pointé ou non.

Philippe de Vitry n'abandonna point pour autant la notation rouge qui indiquait des modifications de valeur autres que celles déjà établies par le système des prolations. Cette notation colorée fut d'ailleurs développée par les successeurs de Vitry, donnant aux manuscrits de la fin du xive siècle un aspect somptueux. L'usage du point ajouté à une note pour en augmenter la valeur (usage conservé de nos jours) ajoutait encore à la subtilité et à la précision du système.

Dès lors, on assista à ce qu'on pourrait appeler l'émancipation du rythme, les musiciens pouvant donner libre cours à leur imagination en ce domaine. Ils ne s'en sont point fait faute, et l'on a vu se généraliser la pratique du hoquet (interruption du son par des silences), déjà utilisée dans des motets de la fin du xiiie siècle, brisant les lignes mélodiques pour leur conférer un aspect heurté, chaotique, mais singulièrement dynamique (on parlerait aujourd'hui de musique syncopée).

De même se développa et s'amplifia le principe de l' isorythmie, déjà en application au siècle précédent.

On appelle isorythmie la normalisation du rythme du cantus firmus, ou tenor (on disait encore « teneur ») emprunté généralement au chant grégorien. On doit aux théoriciens de l'ars nova la double notion de color et de talea. Le mot color désignait le thème mélodique ; Le mot talea s'appliquait aux périodes rythmiquement semblables découpées dans ce thème. La color et la talea se superposaient, c'est-à-dire que si, par exemple, la color comprenait six notes et la talea cinq durées, les fragments isorythmiques se répétaient jusqu'à ce que la dernière note de la color corresponde à la dernière durée de la talea. (La figure aidera à comprendre ce processus.)

Cette technique admettait des variantes : fréquemment, le compositeur, à la fin de son œuvre, utilisait des valeurs plus brèves pour la talea, ce qui donnait plus de vie à la coda.

Le motet isorythmique devait être la grande forme musicale du xive siècle. Il était basé sur un tenor liturgique au rythme normalisé, auquel s'adjoignait un contratenor obéissant aux mêmes principes. Les parties supérieures de la composition, dites respectivement motetus et triplum, se développaient librement dans un mouvement relativement plus vif que les parties de tenor et de contratenor, celles-ci étant notées en valeurs longues, les autres en valeurs brèves (le triplum accusant la brièveté par rapport au motetus). On verra vers la fin du xive siècle le principe de la talea s'appliquer aussi aux parties supérieures, sinon intégralement, du moins partiellement. Ce sera le cas dans divers fragments de la Messe de Guillaume de Machaut.

« Il en résulte, dit Van den Borren, un mode de composition tellement rigoureux qu'il n'est point exagéré de l'assimiler à une sorte de jeu mathématique. »

L'émancipation du rythme ne fut pas la seule conquête de l'ars nova : une révolution s'accomplit aussi dans l'ordre harmonique. On vit se multiplier les altérations modifiant les lignes mélodiques jusqu'à laisser pressentir le « chromatisme ». En effet, avant le xive siècle, les musiciens n'avaient connu que le diatonisme des modes ecclésiastiques. C'est au xiiie siècle qu'apparut pour la première fois sous la plume des théoriciens le terme de musica ficta désignant la transposition des modes grégoriens, transposition exigeant l'emploi d'altérations. L'usage de l'armure n'existait pas, et le système de la « solmisation » en vigueur depuis Guy d'Arezzo, c'est-à-dire depuis le xie siècle, avec son jeu complexe de muances, rendait délicates de telles transpositions. On sait que le système de Guy d'Arezzo, perfectionné par les théoriciens qui lui succédèrent, était fondé sur l'attribution aux notes de syllabes conventionnelles empruntées à l'hymne à saint Jean-Baptiste (Ut queant laxis), syllabes qui donnèrent six désignations : Ut, ré, mi, fa, sol, la, rendant compte de la place du demi-ton (mi-fa). Mais on conserva pour la septième note la lettre B (au lieu de si, syllabe qui n'apparut que plus tard). Il existait deux sortes de B : le B mollitum (équivalent de notre si bémol) et le B quadratum (notre si naturel, ou bécarre, désigné par la lettre H dans la notation allemande). Dans le système dit solmisation, les syllabes mi, fa s'appliquaient aussi bien à nos notes réelles mi, fa qu'au demi-ton existant entre la et si bémol, ou entre si bécarre et ut. Les syllabes n'avaient donc pas de valeur absolue ; elles n'avaient d'autre but que de renseigner sur la position du fameux demi-ton. D'où un système en hexacordes : l'hexacorde naturel (sans si bémol ni si bécarre), l'hexacorde dur (avec si bécarre) et l'hexacorde mou (avec si bémol). Lorsqu'on changeait d'hexacorde (muance ou mutation) les syllabes changeaient de signification, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquaient plus aux mêmes sons. Ainsi la note C pouvait être sol, fa ou ut. Si la note pivot, lors du changement d'hexacorde, était un sol, elle devenait fa. Ce système était, on le voit, délicat à manier. Pour en simplifier l'usage, on avait eu l'idée d'attribuer le nom des différents sons de l'échelle sonore aux phalanges des doigts de la main, procédé mnémotechnique connu sous le nom de main harmonique ou guidonienne. L'étude de la main guidonienne resta pendant longtemps à la base de l'enseignement musical.

Le développement des altérations de la musica ficta au cours du xive siècle allait transformer l'aspect des lignes mélodiques. Sans pouvoir parler encore de chromatisme, on en prévoit déjà l'usage dans certaines œuvres de Guillaume de Machaut comme dans les écrits théoriques de Marchetus de Padoue.

Le xive siècle voit apparaître l'ut dièse, le sol dièse – voire le ré dièse. On mesure l'étendue de cette découverte et ses conséquences sur l'évolution du langage musical vers la tonalité moderne. L'emploi des « doubles sensibles » qui se généralisa avec l'ars nova, donnant des formules cadentielles du genre :

(fréquentes chez Guillaume de Machaut), ouvrait la voie au verticalisme harmonique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger BLANCHARD : musicologue

Classification

Médias

Autres références

-

ADAM DE LA HALLE (1235 env.-env. 1285)

- Écrit par Paul ZUMTHOR

- 1 073 mots

...principalement polarisées par des éléments tirés de la tradition lyrique des trouvères. Pourtant, Adam se situe aux confins de cette esthétique et d'un ars novadont il est l'un des premiers créateurs, d'où une certaine dualité, et parfois l'ambiguïté de sa poésie. On y peut distinguer un type de poème... -

CICONIA JOHANNES (1340 env.-1411)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 478 mots

Compositeur et théoricien liégeois, le plus grand musicien entre Guillaume de Machaut (1300-1377) et Guillaume Dufay (1400-1474), dont l'influence, en Italie notamment, redonna vie à une production musicale déclinante. Ciconia vécut à Avignon, où, en 1350, il fut clerc et familier d'Aliénor...

-

CONTREPOINT

- Écrit par Henry BARRAUD

- 4 645 mots

On en vient ainsi, au xive siècle, à la mise au point d'un système de notation très évolué et d'une extrême complexité, dont Philippe de Vitry nous décrit le mécanisme sous le nom d'ars nova, par opposition à l'ars antiqua dont nous venons de parcourir l'histoire avec... -

DUNSTABLE JOHN (1385 env.-1453)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 851 mots

Astronome et mathématicien anglais, surtout connu comme musicien : Primus inter pares selon Tinctoris qui, dans son Proportionale Musices (1477), rendit son nom célèbre dans l'Europe musicienne du xve siècle ; déjà de son vivant sa renommée était grande, car ses manuscrits ont été retrouvés...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- MESSE, musique

- MÉDIÉVALE MUSIQUE

- NOTRE-DAME ÉCOLE DE, musique

- TUNSTEDE SIMON (mort en 1369)

- ORGANUM

- GUY ou GUIDO D'AREZZO (990 env.-env. 1050)

- ISORYTHMIE, musique

- HOQUET, musique

- CORDIER BAUDE (XVe s.)

- CHAILLOU DE PESTAIN RAOUL chevalier (mort en 1337 env.)

- FRANCONIENNE NOTATION

- CONDUIT, genre musical

- CACCIA

- MUSIQUE OCCIDENTALE, de l'Antiquité au XVIe siècle