ARS NOVA

Article modifié le

Les formes

Parmi les formes héritées de l' école de Notre-Dame, certaines disparurent peu à peu au cours du xive siècle, d'autres se transformèrent ; enfin des formes nouvelles naquirent.

Nous avons défini ci-dessus la technique du motet isorythmique ; il nous faut revenir sur la forme motet et en retracer l'évolution.

Le motet (étymologiquement, petit mot, motetus, motulus) est né au xiiie siècle de l'adaptation de parole aux longues vocalises des organa (selon le même processus qui vit naître à l'époque carolingienne tropes et séquences de l'adaptation de textes aux jubilations alléluiatiques du chant grégorien). L'organum était construit sur une « teneur » liturgique, d'abord présentée en valeurs longues, valeurs qui allaient ensuite en se rétrécissant tandis qu'évoluaient souplement les autres voix (une, deux ou trois), échangeant motifs mélodiques et rythmiques. L'usage des modes rythmiques conférait à ce genre de composition une extraordinaire unité. Mais les longs mélismes des voix du déchant éprouvaient les chanteurs ; l'adaptation de paroles leur simplifia la tâche. Quand déclina le genre organum que Pérotin le Grand avait porté à son apogée, ce fut tout naturellement le motet qui lui succéda. La teneur liturgique de l'organum d'autre part, en s'animant progressivement, acquérait un rythme plus accusé ; ce rythme en s'organisant en périodes régulières allait entraîner l'apparition de l'isorythmie.

La grande originalité du motet fut que les textes surajoutés pouvaient n'avoir aucun rapport avec le texte liturgique de base. On en arriva même à superposer des textes différents, les uns profanes, les autres religieux, les uns en français, les autres en latin, accusant par là même le caractère indépendant, individuel de chaque ligne mélodique. Ainsi rencontre-t-on des motets profanes à côté des motets sacrés.

Avec l'ars nova, le motet ne s'amplifie pas seulement dans sa forme, mais aussi dans son esprit. Van den Borren a pertinemment défini cette évolution : « Le motet n'est plus à l'époque de Philippe de Vitry et Guillaume de Machaut ce qu'il était au siècle de Saint Louis. L'intime concentré religieux ou le candide divertissement profane en quoi il consistait alors ont fait place à une composition de vaste envergure dont le texte ou plutôt les textes ne sont plus d'humbles prières à la Vierge ou d'aimables pastourelles, mais des poèmes religieux, moraux, politiques, satiriques dans lesquels la vie du siècle est évoquée à grands traits en vers français ou latins dont le style marque un renversement complet par rapport à celui de l'ars antiqua. »

Un autre genre de composition en honneur au xiiie siècle était le conduit (conductus). Il diffère de l'organum en ce que son tenor n'est plus liturgique, mais laissé à l'imagination du compositeur et, ce qui est encore plus important, en ce que les autres voix adoptent le rythme de la voix principale. Au cours de son évolution le conduit tendra vers le contrepoint, note contre note ; si le tenor est syllabique, les autres voix le seront aussi, créant une polyphonie homorythmique. Dans le conduit d'ailleurs, à la différence du motet, toutes les voix chantaient le même texte.

Ce genre n'est plus pratiqué par les musiciens de l'ars nova ; mais il méritait d'être mentionné ici, car c'est manifestement le style du conduit qui a influencé certains fragments de messes polyphoniques au xive siècle, notamment le gloria et le credo de la Messe de Machaut.

Considérons maintenant la messe polyphonique, cette grande innovation des musiciens du xive siècle.

La première messe polyphonique de l'histoire semble être la Messe dite de Tournai, parce que le manuscrit figure aux archives de la cathédrale de cette ville. Van den Borren, qui l'a transcrite (1957), attire notre attention sur le caractère hétérogène de cette œuvre. Les fragments qui la composent (l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire successivement kyrie, gloria, credo, sanctus, agnus Dei, ite missa est) sont de style et de notation différents. On peut en déduire que les divers morceaux de la Messe ne seraient ni du même auteur, ni de la même époque. Les fragments les plus anciens dateraient de la fin du xiiie siècle, les plus récents du milieu du xive siècle. Au reste, la présence du credo et de l'ite missa est dans d'autres manuscrits (Las Huelgas, Apt, Madrid, Ivrea) renforce cette hypothèse et nous incline à conclure que les parties les plus récentes de la Messe de Tournai proviennent du répertoire d'Avignon. C'est en effet, d'après les dernières découvertes de la musicologie, au répertoire de la chapelle pontificale en Avignon qu'il convient de rattacher la plupart des œuvres sacrées figurant dans les manuscrits méridionaux, plus particulièrement celui du trésor d'Apt et celui de la bibliothèque capitulaire d'Ivrea, en Italie. L'essentiel de ce répertoire a fait l'objet d'une publication critique en 1962 (H. Stäblein-Harder : Fourteenth Century Mass Music in France). À l'analyse, trois styles apparaissent :

1. Compositions en forme de motet : trois voix dont une instrumentale ; les deux voix supérieures plus élaborées que la teneur qui joue le rôle de simple soutien.

2. Compositions dans le style du déchant : une seule partie vocale souple et ornée comme dans les œuvres profanes. Une ou deux parties instrumentales, rarement trois.

3. Compositions purement vocales (quoi-qu'un soutien instrumental ne soit pas exclu) qui se caractérisent par la déclamation syllabique simultanée du texte dans toutes les parties. Ce genre fait songer à l'ancien conduit, mais il s'agit plus d'une ressemblance que d'une filiation. Les compositions de ce style se rattachent plus vraisemblablement à la pratique de l'improvisation collective, recommandée par Jean XXII dans sa décrétale de 1324, et dont l'usage a été assez tenace pour qu'au xve siècle Tinctoris y fasse encore allusion dans ses écrits théoriques. On remarque généralement la prédominance mélodique de la voix supérieure et une certaine verticalité qu'accusent des mouvements parallèles de quartes ou de quintes, formant parfois avec la basse des accords de sixte (faux-bourdon).

Outre la Messe de Tournai et les fragments de messes du répertoire avignonnais, il nous faut encore citer les cycles formant des ensembles plus ou moins homogènes (comme la Messe de Tournai) et connus sous le nom de Messe de Toulouse, Messe de Barcelone et Messe de la Sorbonne, ou Messe de Besançon ? (cette dernière étant probablement l'œuvre de J. Lambuleti).

Mais, dominant toute cette production, et même toute la musique du siècle, la Messe Notre-Dame, de Guillaume de Machaut, conçue comme un tout homogène, quoique ses diverses parties ne soient pas de même facture, apparaît comme un chef-d'œuvre unique, le premier monument de la musique française. Elle a l'immense mérite de ne point renier la tradition du siècle passé tout en bénéficiant de toutes les acquisitions de l'ars nova. Guillaume de Machaut a su opérer la synthèse de ce qu'il appelle dans son Remède de Fortune « la vieille et nouvelle forge ».

Dès lors la messe polyphonique deviendra une des formes essentielles de la musique, de Dufay à Palestrina.

Il faut maintenant aborder les formes profanes ; parallèlement au « gothique flamboyant » qui inspire les grands motets isorythmiques, un « gothique de joaillerie », selon la jolie expression de Van den Borren, rappelant l'art des miniaturistes, inspire une floraison de petites pièces profanes : virelais, rondeaux et ballades.

Ici, plus de tenor liturgique, plus d'isorythmie, mais une écriture libre, pleine de fantaisie mélodique et rythmique, conditionnée par les formes littéraires. Quelques-unes de ces pièces sont monodiques et se situent dans la tradition de l'art courtois des trouvères (c'est le cas des Lais de Guillaume de Machaut).

Les techniques de l'ars nova sont plus directement impliquées dans les formes polyphoniques : le virelai (chanson à danser, qui se confondit par la suite avec le rondeau) ; le rondeau, forme surtout littéraire, obéissant à un schéma stéréotypé – strophes de 8 vers faisant apparaître le retour d'un refrain et dont le plan peut se définir ainsi : AB, A′A, A″B′, AB. Musicalement, il ne comportait que deux parties correspondant aux lettres A et B. Adam de la Halle au xiiie siècle avait conçu ses rondeaux dans l'esprit des conduits (les 3 voix chantaient le même texte). Les musiciens du xive et du xve siècle ont adopté l'accompagnement instrumental ; le rondeau, sous cette forme (3 voix, une chantée et 2 instrumentales), allait devenir la forme favorite de la chanson française.

Quant à la ballade, issue de la vieille estampida des troubadours, Machaut contribua à en fixer la forme poétique ; elle perd définitivement avec lui son caractère original d'air à danser pour devenir une composition artistique plus élaborée. Machaut créa d'autre part la double ballade ; un certain Thomas Païen lui ayant envoyé le texte d'une ballade (Quant Theseus, Hercules et Jason), Machaut écrivit incontinent une seconde ballade avec les mêmes rimes et le même refrain (Je voy assez puisque je voy ma Dame). Il mit les deux textes en musique, en les superposant comme dans le motet, et y adjoignit deux parties instrumentales. L'œuvre ne resta pas une curiosité isolée ; elle fut imitée, et c'est cette forme qu'adopta F. Andrieu écrivant plus tard sa Déploration sur la mort de Machaut sur un texte (une double ballade précisément) d'E. Deschamps.

Mentionnons enfin les caccie ou chaces, genre particulièrement en honneur en Italie. L'usage de l'écriture en canon y était symbolique : on y voyait l'image de la bête poursuivie se dérobant devant le chasseur. Les caccie étaient généralement à 3 voix : 2 parties vocales en canon strict et une teneur instrumentale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger BLANCHARD : musicologue

Classification

Médias

Autres références

-

ADAM DE LA HALLE (1235 env.-env. 1285)

- Écrit par Paul ZUMTHOR

- 1 073 mots

...principalement polarisées par des éléments tirés de la tradition lyrique des trouvères. Pourtant, Adam se situe aux confins de cette esthétique et d'un ars novadont il est l'un des premiers créateurs, d'où une certaine dualité, et parfois l'ambiguïté de sa poésie. On y peut distinguer un type de poème... -

CICONIA JOHANNES (1340 env.-1411)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 478 mots

Compositeur et théoricien liégeois, le plus grand musicien entre Guillaume de Machaut (1300-1377) et Guillaume Dufay (1400-1474), dont l'influence, en Italie notamment, redonna vie à une production musicale déclinante. Ciconia vécut à Avignon, où, en 1350, il fut clerc et familier d'Aliénor...

-

CONTREPOINT

- Écrit par Henry BARRAUD

- 4 645 mots

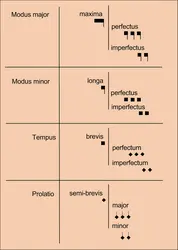

On en vient ainsi, au xive siècle, à la mise au point d'un système de notation très évolué et d'une extrême complexité, dont Philippe de Vitry nous décrit le mécanisme sous le nom d'ars nova, par opposition à l'ars antiqua dont nous venons de parcourir l'histoire avec... -

DUNSTABLE JOHN (1385 env.-1453)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 851 mots

Astronome et mathématicien anglais, surtout connu comme musicien : Primus inter pares selon Tinctoris qui, dans son Proportionale Musices (1477), rendit son nom célèbre dans l'Europe musicienne du xve siècle ; déjà de son vivant sa renommée était grande, car ses manuscrits ont été retrouvés...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- MESSE, musique

- MÉDIÉVALE MUSIQUE

- NOTRE-DAME ÉCOLE DE, musique

- TUNSTEDE SIMON (mort en 1369)

- ORGANUM

- GUY ou GUIDO D'AREZZO (990 env.-env. 1050)

- ISORYTHMIE, musique

- HOQUET, musique

- CORDIER BAUDE (XVe s.)

- CHAILLOU DE PESTAIN RAOUL chevalier (mort en 1337 env.)

- FRANCONIENNE NOTATION

- CONDUIT, genre musical

- CACCIA

- MUSIQUE OCCIDENTALE, de l'Antiquité au XVIe siècle