ARS NOVA

Article modifié le

L'ars nova en Italie

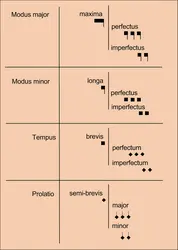

On sait peu de chose du développement de l'art polyphonique en Italie au xiiie siècle, il semble cependant, à l'examen des premières œuvres polyphoniques conservées (datant environ de 1330), que les Italiens y avaient acquis une certaine maîtrise. Ces premières œuvres en effet mettent en évidence une originalité, une habileté d'écriture qui ne sauraient être le fait d'auteurs encore novices. L'influence française est manifeste et, cependant, elle apparaît assimilée, adaptée à des particularités stylistiques proprement italiennes. On remarquera d'abord la qualité et l'originalité de la notation (décrite par Marchetus de Padoue dans son traité Pomerium artis musicae mensurabilis, écrit entre 1321 et 1326). Cette notation est issue des perfectionnements apportés à la notation proportionnelle en France, par Pierre de La Croix à la fin du xiiie siècle.

Une première remarque s'impose : la polyphonie italienne est avant tout profane. On trouve très peu d'œuvres conçues pour les besoins de la liturgie. La première fonction du compositeur semble avoir été de fournir de la musique pour les réjouissances et fêtes mondaines. Les sources littéraires (Boccace, le Décameron ; Giovanni da Prato, Paradiso degli Alberti) indiquent clairement que la musique faisait partie de la vie sociale et qu'elle n'était point l'apanage des seuls professionnels : un « amateurisme éclairé » préfigurait l'esprit de la Renaissance.

Pour plaire à ce public de dilettanti, les compositeurs devaient accorder moins d'importance que les Français aux complexités du contrepoint ou du rythme, mais veiller à l'élégance des lignes mélodiques et laisser la porte ouverte à l'improvisation, à l'habileté de l'exécutant. Van den Borren a parfaitement défini l'esprit de cette musique : « La musique du Trecento italien se distingue par une physionomie toute particulière à laquelle l'appellation de gothique ne saurait convenir que très partiellement. En effet, nulle angulosité, nulle tendance à l'orfèvrerie délicatement travaillée ne se discerne dans les pièces de Landini, de ses contemporains et de ses prédécesseurs, mais bien plutôt une recherche de souplesse de la ligne mélodique qui donne à celle-ci un semblant de lyrisme dont on chercherait en vain la trace en pays gaulois. »

Ainsi, la différence majeure entre l'ars nova française et l'italienne réside dans ce fait : alors qu'en France la composition était fermement établie sur la base d'une teneur liturgique, en Italie, la ligne mélodique supérieure, celle qui supportait le texte poétique, avait la prépondérance et les autres voix en dérivaient.

La pratique de l'improvisation à laquelle nous faisions allusion plus haut s'étendit au sanctuaire. Si bien que les théoriciens eux-mêmes adoptèrent une attitude empirique, livrant dans leurs traités des règles ou conseils d'exécution, plus que des principes rigides de composition.

En France, on restait encore attaché à la vieille distinction médiévale entre musique théorique et musique pratique, le théoricien seul ayant droit au titre de musicus ; la musique était encore, sous son aspect spéculatif, considérée comme une science (elle faisait partie du quadrivium, aux côtés de l'arithmétique, de la géométrie et de l'astronomie). En Italie, la musique était déjà un véritable art.

La caccia, le madrigal et la ballata étaient parmi les formes les plus pratiquées en Italie.

La caccia, analogue à la chace française, était fondée, nous l'avons vu, sur l'écriture en canon ; mais, comme le remarque André Pirro : « Entre les chants en canon des Français et ceux des Italiens, il y a la même différence qu'entre les plans d'un architecte et les croquis d'un peintre. »

Le madrigal, à l'origine chant populaire de caractère pastoral, né dans le nord de l'Italie (Vénétie et Lombardie), fut cultivé à la fin du xiiie siècle comme forme monophonique ; lorsqu'il devint polyphonique (à 2 ou 3 voix), il ne perdit point son caractère agreste, mais la forme évolua sous l'influence de la caccia et les techniques françaises. La partie supérieure resta plus ornée et écrite en valeurs plus brèves que la ou les parties graves (vocales ou instrumentales). Les madrigaux de la fin du xive siècle sont plus complexes ; le style en imitations y apparaît ainsi que les passages en hoquets à la française.

La ballata fut la forme la plus en vogue, surtout à la fin du Trecento. Il ne faut point la confondre avec la ballade française ; elle s'apparente plutôt au virelai. Comme celui-ci, c'était à l'origine une chanson à danser, à une voix. Lorsqu'elle devint polyphonique, vers 1365, elle obéit à une forme fixe : deux parties pour la musique, la première utilisée comme refrain et supportant en outre les 3e et 4e vers de la strophe du couplet ; la seconde affecte aux 1er et 2e vers du couplet. Le schéma était donc le suivant : ABBAA.

La forme « motet » fut négligée par les Italiens, à quelques exceptions près. Citons cependant Jacopo da Bologna dont le Lux purpurata Dilige justiciam (motet à 3 voix et à double texte), composé vers 1342, ressemble superficiellement aux motets français contemporains ; un examen attentif fait toutefois ressortir l'italianisme des formules mélodiques, la prééminence du cantus sur les autres voix et le rôle de simple soutien du tenor instrumental, non soumis d'ailleurs aux lois rigoureuses de l'isorythmie.

Les mêmes observations sont valables à l'égard des quelques fragments de messes qui nous soient parvenus. Un cycle complet comprenant toutes les parties de l'ordinaire, plus un benedictamus Domino, figure dans le manuscrit italien 568 de la Bibliothèque nationale à Paris. Les diverses parties de cette messe sont signées d'auteurs différents (Ser Gherardello, Bartolino et Lorenzo da Firenze) et leur style ne diffère guère de celui du madrigal.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger BLANCHARD : musicologue

Classification

Médias

Autres références

-

ADAM DE LA HALLE (1235 env.-env. 1285)

- Écrit par Paul ZUMTHOR

- 1 073 mots

...principalement polarisées par des éléments tirés de la tradition lyrique des trouvères. Pourtant, Adam se situe aux confins de cette esthétique et d'un ars novadont il est l'un des premiers créateurs, d'où une certaine dualité, et parfois l'ambiguïté de sa poésie. On y peut distinguer un type de poème... -

CICONIA JOHANNES (1340 env.-1411)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 478 mots

Compositeur et théoricien liégeois, le plus grand musicien entre Guillaume de Machaut (1300-1377) et Guillaume Dufay (1400-1474), dont l'influence, en Italie notamment, redonna vie à une production musicale déclinante. Ciconia vécut à Avignon, où, en 1350, il fut clerc et familier d'Aliénor...

-

CONTREPOINT

- Écrit par Henry BARRAUD

- 4 645 mots

On en vient ainsi, au xive siècle, à la mise au point d'un système de notation très évolué et d'une extrême complexité, dont Philippe de Vitry nous décrit le mécanisme sous le nom d'ars nova, par opposition à l'ars antiqua dont nous venons de parcourir l'histoire avec... -

DUNSTABLE JOHN (1385 env.-1453)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 851 mots

Astronome et mathématicien anglais, surtout connu comme musicien : Primus inter pares selon Tinctoris qui, dans son Proportionale Musices (1477), rendit son nom célèbre dans l'Europe musicienne du xve siècle ; déjà de son vivant sa renommée était grande, car ses manuscrits ont été retrouvés...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- MESSE, musique

- MÉDIÉVALE MUSIQUE

- NOTRE-DAME ÉCOLE DE, musique

- TUNSTEDE SIMON (mort en 1369)

- ORGANUM

- GUY ou GUIDO D'AREZZO (990 env.-env. 1050)

- ISORYTHMIE, musique

- HOQUET, musique

- CORDIER BAUDE (XVe s.)

- CHAILLOU DE PESTAIN RAOUL chevalier (mort en 1337 env.)

- FRANCONIENNE NOTATION

- CONDUIT, genre musical

- CACCIA

- MUSIQUE OCCIDENTALE, de l'Antiquité au XVIe siècle