MÉTAL ARTS DU

Article modifié le

Le cuivre, le bronze, le laiton

Le cuivre pur est à l'origine des alliages que sont le bronze et le laiton. Il a été mis en forme au repoussé à toutes les époques, mais il a souvent été doré, émaillé, recouvert ou incrusté d'autres matières. Il a beaucoup servi à la fabrication d'objets de la vie quotidienne. La chaudronnerie regroupe ce type de production et certains pays, comme ceux de l'Orient musulman, ont préféré ce traitement du métal à la fonte. Dès le xie siècle, l'Asie Mineure et l'Égypte ont produit des plats martelés et incrustés d'or et d'argent, décorés de motifs géométriques, d'inscriptions en caractères coufiques et de scènes diverses. Dès le xve siècle, l'Allemagne, la France et l'Italie ont également fourni des plats en cuivre à décor religieux.

Le bronze est composé de cuivre rouge et d'étain, et les premiers alliages ont dû se faire dans une région qui possédait à la fois des mines de cuivre et d'étain ; les archéologues s'accordent pour penser que c'est au Proche-Orient que l'on en a trouvé les premières traces dès le VIIIe millénaire. À l'époque mycénienne, vers 2000 à 1500 avant J.-C., des objets décoratifs, des petites sculptures et des armes en bronze sont fabriqués. En Égypte, il est connu dès les premières dynasties, mais il est resté rare jusqu'au IIIe millénaire avant J.-C. Les métallurgistes considèrent que le meilleur alliage est constitué d'une partie d'étain pour dix de cuivre ; cette proportion était connue des fondeurs anciens. En feuille, le bronze peut être martelé, mais, dans la plupart des pays, il a été fondu.

Les fondeurs égyptiens connaissaient aussi les incrustations d'or et d'argent, damasquinures utilisées encore par les Mérovingiens pour les armes et les boucles. La faible malléabilité du bronze interdit d'avoir des reliefs repoussés très accentués sur ce métal : sur certaines pièces, comme les portes de Balawat, d'origine assyrienne (British Museum, Londres), les deux techniques différentes ont été utilisées. Dans l'art celte, le bronze battu apparaît dans des objets quotidiens aux formes très simples, dès 1600 avant J.-C. ; plus tard, à l'époque de la Tène (du ve au ier s. av. J.-C.), les Celtes pratiqueront la fonte. En Grèce comme à Rome, la production des bronzes fut immense, reproduisant des formes inspirées de la céramique. Les vases de toutes sortes, les miroirs grecs, étrusques et romains occupent une place importante dans l'artisanat des derniers siècles avant J.-C. Les miroirs gravés sur la face non réfléchissante, portés par des pieds en forme de statuettes, répètent comme les luminaires et les brasiers les mêmes modèles avec quelques variantes.

En Extrême-Orient, les plus belles pièces remontent au xiiie siècle avant J.-C. Les vases et les urnes de cette époque conservent une patine rouge ou verte, vraisemblablement obtenue par l'oxydation artificielle des surfaces. Les techniques se sont perfectionnées et les fontes à cire perdue donnent des objets parfaits, qui ne nécessitèrent aucun travail de reprise à la ciselure.

L'Occident barbare abandonna les traditions gallo-romaines ; sous Charlemagne, il semble qu'il y ait eu des ateliers de bronziers dont certaines œuvres nous sont parvenues : les portes de la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle par exemple. Pendant le Moyen Âge, la production française est assez restreinte, les ateliers germaniques et mosans étant au contraire très actifs. Il semble qu'à cette époque on ait travaillé plus volontiers le laiton. Le Livre des métiers, d'Étienne Boileau, prévôt de Paris en 1258, ne cite en effet comme produits en bronze que de très petits objets : fermoirs, sceaux, lampes, boucles...

En Italie, la tradition romaine persiste dans des œuvres de grandes dimensions : portes historiées, comme celle de la basilique Saint-Marc à Venise, ou candélabres (dôme de Milan ou baptistère de Florence) ; en Allemagne, aux dalles funéraires et aux cuves baptismales de la cathédrale d'Hildesheim et de Brême, aux fonts baptismaux de Würzburg ou de Brandebourg, il faut ajouter des aiguières ou aquamaniles, des croix, des lampadaires, des encensoirs et une multitude d'autres objets d'église. Les plus beaux exemplaires du xve siècle en France ont en grande partie disparu ; les églises et les cathédrales conservent dans leurs trésors et leurs sacristies quelques lutrins en forme d'aigle, comme celui de l'église Sainte-Catherine de Honfleur.

Mais, à la même période, l'Italie fut le plus grand atelier de bronze du monde et s'illustre par des noms comme ceux de Brunelleschi

(1377-1446) ou de Ghiberti (1378-1455), à la fois fondeurs de bronze et orfèvres. Donatello (1386-1466) coule les deux portes de la sacristie de San Lorenzo à Florence et Della Robbia (1400-1482) est associé à ses travaux pour les portes de Santa Maria dei Fiori. Venise, comme bien d'autres villes d'Italie, a conservé de nombreux objets en bronze : les très beaux marteaux de portes au palais de Trévise, le candélabre de Vittoria, les portes de la sacristie de Saint-Marc par Sansovino et la margelle du puits du palais ducal.

L'Espagne est très influencée par les artistes italiens, comme en témoigne la porte faite par Villalpando pour la cathédrale de Tolède. L'Angleterre accuse un certain retard et il n'y a pas d'ateliers locaux de bronze, ce sont les Italiens qui réalisent sur place les objets de bronze de l'époque. En France, les ateliers de Fontainebleau imitent au xvie siècle les fontes italiennes avec Primatice et Pierre Beauchêne, mais les œuvres des artistes comme Étienne Barillet à Notre-Dame de Paris, Charetier et d'autres ont malheureusement disparu.

Les papes continueront de faire édifier des monuments gigantesques comme à Saint-Pierre de Rome le baldaquin de bronze, œuvre de Bernin.

Sous Louis XIV, à la suite de l'élan donné par ses prédécesseurs, l'art de la statuaire, très développé, a suscité une production somptuaire (les bas-reliefs de socle de la statue équestre de la place des Victoires ainsi que les fanaux qui l'entourent). Les meubles se garnissent de décors de bronze, la manufacture de la Couronne fournit pour les résidences royales des boutons de porte, des palâtres, des entrées de serrure ; André-Charles Boulle loge aux galeries du Louvre et, en 1672, il se spécialise dans la marqueterie d'étain et d'écaille tout en employant de nombreux ouvriers bronziers et ciseleurs. On peut voir au Conservatoire des arts et métiers de Paris la célèbre horloge de Thuret réalisée dans les ateliers de Boulle. À Versailles, les trophées fondus en 1686 par Keller décorent le socle du buste de Louis XIV.

Au xviiie siècle, les bronzes dorés, dits d'ameublement, copiés dans toute l'Europe, sont une grande réussite de l'art parisien : Charles Crescent (1675-1768), ébéniste-ciseleur, fond des appliques pour les meubles. Les Caffieri, père et fils (Jacques, 1678-1755 ; Philippe, 1714-1774), ciseleurs-sculpteurs, créent des horloges pour le salon de la Pendule à Versailles, des bronzes pour la cheminée du Dauphin, toujours à Versailles (1747), des lustres pour la bibliothèque Mazarine et assurent les commandes royales, pour Mme de Pompadour ou le roi de Pologne Stanislas ; Antoine Vassé (1681-1736) cisèle le bronze pour une cheminée de Versailles. Les Duplessis (le père, 1695-1772 ; le fils, 1730-1783) inventent des formes de vases montés, ainsi que les bronzes du bureau de Louis XV (musée du Louvre). L'orfèvre François Thomas Germain signe un trumeau de glace et les bronzes d'une cheminée en 1757 pour le palais Bernstorff à Copenhague inspirés des décorations du Palais-Royal pour le duc d'Orléans. Avec le retour au classicisme, Pierre Gouthière (1732-1812) s'inspire des objets trouvés au cours des fouilles de Pompéi et d'Herculanum : un lustre à Versailles, un brûle-parfum au Louvre attestent des origines antiques de ses modèles. Pierre-Jean Thomire (1751-1843) enfin donne à la fin du siècle d'innombrables montures pour des vases de Sèvres, dont il prit la direction à la suite de Duplessis, des pendules, des torchères et des chenets (Mobilier national).

Au début du xixe siècle, le Singe vert, enseigne de Guillaume Biennais, fournit la Cour impériale. J.-B. Claude Odiot et Thomire réalisent le berceau du roi de Rome conservé à Vienne. Thomire livre des candélabres pour Fontainebleau et une table pour Trianon. Au milieu du xixe siècle, une statuaire de moindre qualité, produite en série, s'introduit dans les demeures bourgeoises. Le cadre de la vie quotidienne est désormais orné, comme sur les monuments publics, de vases, d'ornements et de luminaires à gaz ou à huile : Carrier-Belleuse, Moreau, Chéret décorent les grandes demeures ; Barbedienne, Flaguière, Dubois fournissent des femmes porte-torchère qui seront achetées en 1867 par Napoléon III à l'Exposition universelle. Denière, Le Rolle, Klagmann, Dieterle réalisent de grands lustres et des appliques.

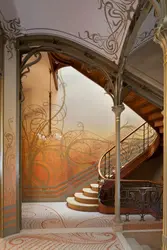

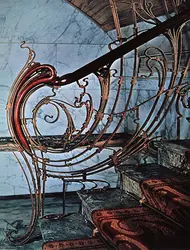

À l'époque contemporaine, la création de bronzes d'ameublement a tendance à disparaître peu à peu, sauf pour toutes les copies dont la production demeure importante ; une certaine originalité se dégagera chez les créateurs de l'école de Nancy, avec Dufrêne, qui crée vers 1905 un style qui allie les formes géométriques à un certain naturalisme. Le bronze, désormais, est allié au verre dépoli et à la pâte de verre pour l'éclairage. Les maisons Gagneau, Baguès et Gagnon se spécialisent dans cette production. La serrurerie d'appartement évolue elle aussi, aidée par les méthodes sophistiquées de la production industrielle. Les maisons Fontaine, Bricard et Prou créent des lignes nouvelles, tout en continuant à servir une clientèle au goût traditionnel. Pour la statuaire, les maisons Leblanc, Barbedienne, Hébrard et Susse continuent à fondre des sculptures qui sont devenues la proie des collectionneurs. Parmi la grande variété des produits en bronze, on peut citer tout d'abord la statuaire d'intérieur et d'extérieur, la petite sculpture, dite de cabinets de curiosités, les bronzes d'ameublement et d'églises, ainsi que le cas particulier que constituent les cloches ; viennent ensuite la carrosserie et le harnachement, la bimbeloterie, la bijouterie de pacotille, les ustensiles de cuisine, le luminaire et la plomberie, qui relèvent plus spécialement de la dinanderie.

Le laiton est un alliage de zinc et de cuivre, souvent appelé cuivre jaune, pour le distinguer du cuivre pur ou « cuivre rouge ».

Le maillechort est un alliage d'origine chinoise composé de cuivre, de zinc et de nickel. Cette composition est restée longtemps mystérieuse, à cause de sa ressemblance avec l'argent, mais il semble que dès le xviiie siècle on l'ait utilisée en Chine, très finement fondue pour obtenir des produits de qualité. Le maillechort était étamé pour permettre le contact avec les aliments, dans le cas des théières et des boîtes à thé par exemple. Le terme dinanderie s'applique plus particulièrement au laiton jaune fondu, auquel était donné un aspect très brillant par polissages fréquents, afin de lui prêter l'apparence de l'or. Le laiton n'a jamais été un alliage coûteux ; comme il était facile à mettre en forme, les artisans ont toujours essayé de lui donner l'aspect le plus riche et le plus brillant possible, soit en le dorant, soit en le recouvrant d'un vernis transparent, qui avait l'avantage de protéger le métal contre les oxydations et remplaçait la dorure.

Les fouilles archéologiques ont fourni des exemples de petite bijouterie et de petites pièces en maillechort, aussi bien sur les sites celtes du ive siècle après J.-C. qu'en Chine, en Perse ou chez les Ottomans de la période prémédiévale. Au xive siècle, les principaux centres de dinanderie étaient situés en Allemagne et surtout à Dinant, entre Liège et la Meuse ; jusqu'en 1466, date de sa destruction

par le duc de Bourgogne, cette ville détenait une sorte de monopole. Après cette date, Nuremberg, en Allemagne, lui ravit la place. Cette production fut acquise par l'Europe entière. La peinture du xve siècle permet d'identifier les types d'objets produits : plats, lampes, aquamaniles, chandeliers, mouchettes, astrolabes, cadrans, compas, lustres, appliques de lumière, balances, serrures, chaudrons, bassines et coquemars, toutes sortes d'objets qui n'ont guère évolué et n'ont pas disparu de la vie quotidienne avant la fin du xixe siècle. L'Espagne, l'Europe du Nord, la France et l'Angleterre avaient appris cette technique des Allemands dès le xve siècle.

En Angleterre, par exemple, la reine Élisabeth Ire, pour des usages militaires et afin de ne pas dépendre de l'étranger, avait fondé une compagnie royale pour exploiter les mines du pays et fit venir des ouvriers allemands pour former ses compatriotes. Les huguenots, réfugiés en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, s'établirent autour de Birmingham et produisirent des objets influencés par la France, la Hollande et l'Allemagne. Dans une autre aire culturelle, l'Afrique du Nord musulmane et les Maures transmirent leur savoir-faire aux Espagnols à l'occasion de leurs invasions.

Au xviiie et au xixe siècle, la production de laitons fut très diversifiée à cause des différentes mises au point faites sur les alliages : grâce à l'adjonction d'autres métaux – en particulier du zinc –, on put mieux contrôler les qualités esthétiques et le coût des objets en laiton qui furent destinés en outre à des usages plus variés. Les pièces sont rarement marquées ou signées, contrairement aux objets en bronze, en métal précieux ou en étain, et il n'est pas toujours aisé de distinguer leur origine géographique ou historique. Les orfèvres et les bronziers ont souvent uni leurs efforts pour essayer de mettre au point des alliages de laiton d'aspect précieux. Aussi nomme-t-on orfèvrerie de « semi-métal » celle qui veut imiter l'or par des procédés et des compositions, désignés sous les noms de similor, alliage jaune de zinc, régule d'antimoine à base de cuivre, ou tombac. Les Anglais ont fabriqué un alliage similaire, le pinchbech. Louis XV commanda deux brasiers en similor qu'il offrit au sultan (l'un d'eux est encore conservé aujourd'hui à Topkapi à Istanbul). C'est ce type d'alliage, appelé aussi « métal de prince », dont Le Mercure, en 1731, vantait l'effet : « On a bien de la peine à le distinguer du vrai or. »

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Catherine ARMINJON : conservateur de l'Inventaire, responsable des Objets mobiliers à l'Inventaire général

Classification

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

Les orfèvres saka connaissaient depuis longtemps les différentes techniques de transformation dumétal, ainsi que le montage des pierres dures ; ils ont travaillé pour toutes les cours hellénistiques de la mer Noire à l'Oxus ; installés en Bactriane occidentale et au Séistan, ils exécutent les parures... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Un foisonnement artistique

- Écrit par Louis PERROIS

- 6 867 mots

- 6 médias

Les métaux furent également très employés surtout dans les chefferies centralisées et les royaumes féodaux : l'or, dans les pays baoulé et ashanti, pour la confection des parures (pendentifs, bracelets, colliers en or massif coulé par le procédé de la fonte à la cire perdue) et de certains... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Histoire et traditions

- Écrit par Jean DEVISSE , Encyclopædia Universalis , Francis GEUS , Louis PERROIS et Jean POLET

- 6 690 mots

...connues. Les plus anciennes figures sont en terre cuite : elles proviennent de lieux de culte et datent, pour les plus anciennes, du xiie siècle environ. Les bronzes d'Ifé (en réalité des laitons ou des cuivres purs) sont beaucoup moins nombreux : moins d'une trentaine. La série des têtes présente une telle... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Aires et styles

- Écrit par Claire BOULLIER , Geneviève CALAME-GRIAULE , Michèle COQUET , Encyclopædia Universalis et François NEYT

- 15 157 mots

- 2 médias

Les anciens forgerons exécutaient pour les dignitaires des bijoux à la cire perdue en cuivre ou en laiton (bagues ornées de seins ou de cavaliers, pendentifs, bracelets). Des colliers de femme en perles de verre bleues supportant une petite clochette de cuivre évoquaient Nommo, l'eau et la parole. Au... - Afficher les 79 références

Voir aussi

- INDIEN ART

- RESTAURATION, art

- ITALIEN ART

- NOYAU, fonderie

- CHAMPLEVÉ TECHNIQUES DU

- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU

- MÉTAL, architecture

- BRONZE, sculpture

- BRONZE D'AMEUBLEMENT

- MÉTAL GRAVURE SUR

- ÉGYPTIEN ART

- GREC ART

- AIGUIÈRE

- DAMASQUINAGE

- FONTE DANS L'ART

- FER ART DU

- ROMAIN ART

- FAUX DAMASSÉ ou NUNAME

- SIMILOR ou PINCHBECH

- FER & FONTE, architecture

- CHINOIS ART

- INCRUSTATION, technique décorative

- BURIN GRAVURE AU

- FERRONNERIE

- FORGERON

- FER FORGÉ

- FONTE DE FER, sculpture

- SERRURERIE

- ÉTAMPAGE, procédé

- ACIER, technologie

- VASES

- REPOUSSÉ TECHNIQUE DU

- POLISSAGE

- SOUDURES

- ASSEMBLAGE, technique

- FORGEAGE

- MOULAGE

- CUIVRES, art

- SABLE MOULAGE AU

- LAITONS

- MAILLECHORTS

- DAMAS, métallurgie

- MÉDIÉVAL ART

- ÉTAMAGE

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- BRONZE ART DU

- EXTRÊME-ORIENT ART D'

- BARBARES ARTS DITS

- CIRE PERDUE, techniques

- FONDERIE

- MÉTALLURGIE, histoire

- POTIER D'ÉTAIN

- STYLE 1900

- CHRISTOFLE CHARLES (1805-1863)

- BIENNAIS GUILLAUME (1764-1843)

- GERMAIN FRANÇOIS THOMAS (1726-1791)

- ARGENTURE

- BRUNISSAGE