MÉTAL ARTS DU

Article modifié le

Le fer

Des textes égyptiens datant d'environ 3500 avant J.-C. mentionnent l'existence de l'utilisation du fer. À Gerzeh, des éléments de perles fabriqués à partir de fer météorique ont été retrouvés, mais l'emploi de ces épaves de fer comme bijoux ne constitue pas un point de départ certain pour l'art du fer. Le travail de mise en forme de ce métal n'a, pour ainsi dire, pas évolué de la préhistoire à nos jours. Il était pratiqué de manière empirique et les diverses propriétés du fer n'ont pas été véritablement expliquées avant le xviiie siècle ; on savait au contraire que les propriétés de l'acier dépendaient du pourcentage de charbon qu'il contenait, mais le traitement et la qualité obtenue dépendaient surtout du savoir-faire de l'artisan. Les premiers ouvriers du fer assemblaient des petites pièces les unes aux autres pour produire des objets de grandes dimensions, impossibles à réaliser d'un seul tenant.

L'Inde fut le lieu de production des aciers les plus anciens ; au moment de l'invasion d'Alexandre le Grand (327 av. J.-C.), la qualité des aciers indiens avait déjà une très grande réputation. Le pilier de fer presque pur, réemployé dans la mosquée d'Altamsh à Delhi, d'une hauteur d'environ 8 mètres, témoigne d'une façon spectaculaire de l'architecture de fer en Inde : il pèse 6 tonnes

et les assemblages ont été soudés à chaud. L'inscription en sanscrit qu'il porte en donne la date : 360-400 après J.-C. Les Grecs et les Romains ont peu développé les possibilités esthétiques du fer et se sont, la plupart du temps, contentés de l'utiliser pour des outils, des chaînes et des assemblages de travaux de maçonnerie et d'architecture. Les fouilles d'Herculanum et de Pompéi ont permis de retrouver des traces de clôtures de fenêtres en fer forgé. À l'exception des lames et des épées, peu d'objets de la fin de l'Empire romain et du haut Moyen Âge sont parvenus jusqu'à nous. Les épées à lames courtes, portées par les légionnaires romains, devinrent vers le ive siècle après J.-C. une spécialité de Nydam dans le Schlesswig, puis de l'ensemble des territoires de l'Empire romain situés dans la vallée du Rhin.

Dans les pays scandinaves, l'épée a toujours été le chef-d'œuvre du forgeron et les fers trempés scandinaves étaient une de leurs principales industries. Le processus de fabrication restait empirique, ce qui explique que le forgeron a souvent été considéré comme un magicien.

En France, les témoins d'objets en fer antérieurs au xiie siècle sont rares. Les grilles de l'abbaye d'Ourscamp (musée Le Secq des Tournelles, Rouen) sont constituées de simples enroulements assemblés par des liens et des bagues, les portes de la cathédrale du Puy ont de belles pentures ; du xiiie et du xive siècle nous sont parvenus le chariot à braises, les chandeliers et les coffres de la cathédrale de Noyon, la clôture du trésor de Noyon et le coffre à pentures de l'église d'Aubazine (Victoria and Albert Museum, Londres).

Aux xive et xve siècles, sous l'influence de l'Italie, les grilles de clôture sont plus élaborées ; des médaillons et des panneaux à couronnements végétaux ou animaliers, effectués en tôle de fer, constituent un véritable décor architectural (grille de Saint-Sernin de Toulouse). Les objets mobiliers, modelés au marteau, taillés dans la masse pour les serrures, les coffrets, les judas deviennent des pièces de sculpture : l'hôtel-Dieu de Beaune ou l'église Saint-Pierre de Strasbourg en présentent de beaux exemples. La Renaissance italienne a produit, entre autres, des portes, des bannières et des lanternes d'une qualité comparable à celle de la ferronnerie espagnole, qualité dont la chaire de la cathédrale d'Ávila perpétue le souvenir. La serrurerie d'intérieur abonde dans les grandes résidences françaises du xvie siècle, mais le début de l'essor de la ferronnerie doit être situé dans la seconde moitié du xviie siècle. Les balcons apparaissent timidement à Paris vers 1620, au palais du Louvre du côté de la Seine, puis dans les escaliers de l'hôtel d'Assy, rue des Francs-Bourgeois et à l'hôtel Bordier, dit plus tard hôtel de Vigny, rue du Parc-Royal. La province adoptera très vite cette mode parisienne. Les rampes seront en fer forgé jusqu'au premier étage, puis en bois dans les étages supérieurs, permettant ainsi d'alléger les éléments de soutènement. Pendant tout le xviie siècle, le fer est encore considéré comme un matériau luxueux ; les contrats et les marchés mentionnent des prix très élevés, et donnent des précisions sur la « peinture » appliquée par les serruriers pour protéger le fer de la rouille en le noircissant à l'huile de noix broyée avec une sorte de noir de fumée appelé noir d'Angleterre. Au nombre des autres réalisations françaises prestigieuses du xviie siècle, témoins du rôle et de la qualité du travail du fer forgé, il faut citer les balcons du premier étage de la cour de marbre à Versailles, dus à Nicolas Delobel en 1679, les rampes du Grand Trianon par Étienne Boudet, la grille du château de Maisons, près de Paris, dessinée par Jean Marot et exécutée au milieu du xviie siècle (elle ferme aujourd'hui l'entrée de la galerie d'Apollon au musée du Louvre) et enfin la rampe d' escalier de l'hôtel Salé à Paris. Au xviiie siècle, âge d'or de la ferronnerie française, le répertoire mis en place à Versailles devient plus élégant et plus léger : des rampes complètes courent le long des escaliers sans aucun montant vertical. L'utilisation du fer se répand dans les édifices religieux et dans des demeures plus modestes. Les architectes et les serruriers, tels que G. Vallée, N. Guérard, Cuvelier, Juste-Aurèle Meissonnier, Jacques-François Blondel ou Gilles Marie Oppenord, créent des modèles et publient des recueils. Le plus célèbre serrurier du siècle est sans conteste Jean Lamour (1698-1771) qui construit sur la place royale de Nancy pour le roi de Pologne, Stanislas, un exceptionnel ensemble composé de balcons, de portes, de grilles, de fontaines et de lanternes ornés de décors végétaux et de rocailles.

À Bordeaux, Dumaine est le maître d'œuvre de la porte de l'hôtel de la Bourse, à Rouen, Jean Boniface Le Friand, en 1745, orne d'armoiries le balcon de la rue de la Pucelle. Ces créations prestigieuses, réparties dans toute la France, ne se poursuivent pas au-delà de la fin du siècle. Plus simple, le néo-classicisme fera réapparaître des formes géométriques régulières et répétitives dont Neufforge et Moreau sont les meilleurs représentants sous le premier Empire et dans les décennies suivantes. Et la fonte de fer prendra alors le relais du fer forgé. Quelques extraordinaires réalisations marquent la fin du xixe et le début du xxe siècle, comme les rampes de l'escalier du château de Chantilly ou le grand escalier de la Sorbonne, tous deux exécutés par la maison Moreaux de Paris.

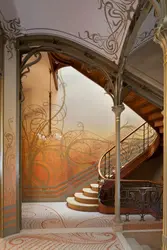

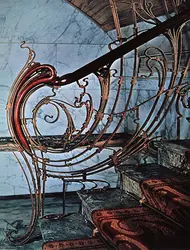

Aux alentours de 1900, de belles réalisations feront renaître, l'espace de quelques années, les qualités esthétiques et l'originalité d'un style, avec Victor Horta à Bruxelles, à l'hôtel Tassel ou au palais des Beaux-Arts, à l'hôtel Solvay, en 1889 et à la Maison du peuple en 1899. À Glasgow, Mackcintosh réalise la décoration en fer forgé de la School of Art et du salon de thé Willow ; à Barcelone, les maisons Güell et Mila témoignent de l'inspiration de Gaudí. À la même époque, Majorelle à Nancy, Hector Guimard à Paris, créateurs du Modern Style, réinventent des procédés du grand art de la ferronnerie avec un répertoire nouveau. Entre 1910 et 1930, Edgar Brandt à Paris impose un style plus géométrique, suivi par Raymond Subes et par Gilbert Poillerat : les armatures et les portes de l'usine Solex témoignent de leur art. Pour la petite serrurerie, les maisons Bricard et Fontaine frères créent des modèles dessinés par les décorateurs A. Charpentier ou T. Lambert.

L'utilisation du fer concerne une diversité d'objets beaucoup plus grande que celle des autres métaux : les bijoux par exemple, les accessoires du costume, mais aussi la sculpture, la ferronnerie, la serrurerie, la coutellerie, l'armurerie, l'architecture, le mobilier, l'outillage. Les métiers du fer ont occupé dans toutes les sociétés une place importante. Le terme de ferronnier est récent et date, dans son acception actuelle, du début du xxe siècle. Jusqu'alors, on parlait de maréchal-ferrant et de forgeron pour les gros travaux, de serrurier pour tout ce qui était serrurerie, ferronnerie d'architecture et d'ameublement ; ce métier était très répandu : une recherche faite au Minutier des notaires des Archives nationales a révélé l'existence de cinquante serruriers pour le seul quartier du Marais entre 1700 et 1750 ; nombre considérable mais qui s'explique si l'on note que dans chaque maison il y avait un coffre-fort en fer à plusieurs serrures et à cadenas pour protéger les richesses de la demeure et que les sépultures étaient également défendues par des clôtures. Parmi les utilisations du fer, il faut également mentionner la fabrication des multiples serrures, verrous et targettes qui ferment meubles, portes et fenêtres et qui participent, dès le Moyen Âge, à l'embellissement d'une pièce ou d'un édifice. Les collections françaises du musée Le Secq des Tournelles à Rouen, du musée de Cluny à Paris, du musée Calvet à Avignon, de l'abbaye de la Bénédictine à Fécamp, à Londres, celle du Victoria and Albert Museum, ou à Bruxelles, celle du musée du Cinquantenaire, sont là pour témoigner de l'extraordinaire histoire de la création et de l'invention en matière de serrurerie et ferronnerie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Catherine ARMINJON : conservateur de l'Inventaire, responsable des Objets mobiliers à l'Inventaire général

Classification

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

Les orfèvres saka connaissaient depuis longtemps les différentes techniques de transformation dumétal, ainsi que le montage des pierres dures ; ils ont travaillé pour toutes les cours hellénistiques de la mer Noire à l'Oxus ; installés en Bactriane occidentale et au Séistan, ils exécutent les parures... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Un foisonnement artistique

- Écrit par Louis PERROIS

- 6 867 mots

- 6 médias

Les métaux furent également très employés surtout dans les chefferies centralisées et les royaumes féodaux : l'or, dans les pays baoulé et ashanti, pour la confection des parures (pendentifs, bracelets, colliers en or massif coulé par le procédé de la fonte à la cire perdue) et de certains... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Histoire et traditions

- Écrit par Jean DEVISSE , Encyclopædia Universalis , Francis GEUS , Louis PERROIS et Jean POLET

- 6 690 mots

...connues. Les plus anciennes figures sont en terre cuite : elles proviennent de lieux de culte et datent, pour les plus anciennes, du xiie siècle environ. Les bronzes d'Ifé (en réalité des laitons ou des cuivres purs) sont beaucoup moins nombreux : moins d'une trentaine. La série des têtes présente une telle... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Aires et styles

- Écrit par Claire BOULLIER , Geneviève CALAME-GRIAULE , Michèle COQUET , Encyclopædia Universalis et François NEYT

- 15 157 mots

- 2 médias

Les anciens forgerons exécutaient pour les dignitaires des bijoux à la cire perdue en cuivre ou en laiton (bagues ornées de seins ou de cavaliers, pendentifs, bracelets). Des colliers de femme en perles de verre bleues supportant une petite clochette de cuivre évoquaient Nommo, l'eau et la parole. Au... - Afficher les 79 références

Voir aussi

- INDIEN ART

- RESTAURATION, art

- ITALIEN ART

- NOYAU, fonderie

- CHAMPLEVÉ TECHNIQUES DU

- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU

- MÉTAL, architecture

- BRONZE, sculpture

- BRONZE D'AMEUBLEMENT

- MÉTAL GRAVURE SUR

- ÉGYPTIEN ART

- GREC ART

- AIGUIÈRE

- DAMASQUINAGE

- FONTE DANS L'ART

- FER ART DU

- ROMAIN ART

- FAUX DAMASSÉ ou NUNAME

- SIMILOR ou PINCHBECH

- FER & FONTE, architecture

- CHINOIS ART

- INCRUSTATION, technique décorative

- BURIN GRAVURE AU

- FERRONNERIE

- FORGERON

- FER FORGÉ

- FONTE DE FER, sculpture

- SERRURERIE

- ÉTAMPAGE, procédé

- ACIER, technologie

- VASES

- REPOUSSÉ TECHNIQUE DU

- POLISSAGE

- SOUDURES

- ASSEMBLAGE, technique

- FORGEAGE

- MOULAGE

- CUIVRES, art

- SABLE MOULAGE AU

- LAITONS

- MAILLECHORTS

- DAMAS, métallurgie

- MÉDIÉVAL ART

- ÉTAMAGE

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- BRONZE ART DU

- EXTRÊME-ORIENT ART D'

- BARBARES ARTS DITS

- CIRE PERDUE, techniques

- FONDERIE

- MÉTALLURGIE, histoire

- POTIER D'ÉTAIN

- STYLE 1900

- CHRISTOFLE CHARLES (1805-1863)

- BIENNAIS GUILLAUME (1764-1843)

- GERMAIN FRANÇOIS THOMAS (1726-1791)

- ARGENTURE

- BRUNISSAGE