ASCOMYCÈTES

Article modifié le

Le groupe de Champignons constitué par les Ascomycètes édifie des fructifications souvent complexes, d'aspect et de taille très variables.

Beaucoup n'apparaissent à l'œil nu que sous la forme de points ou de glomérules à peine plus gros que des têtes d'épingle, noirs ou diversement colorés ; ces petits organes peuvent être disséminés à la surface des feuilles ou des rameaux de diverses plantes vivantes ou mortes, ou bien, au contraire, peuvent se réunir dans des sortes de croûtes développées sur ces mêmes substrats.

On rencontre aussi, au hasard des promenades dans les bois, les prés, les jardins, des Ascomycètes de plus grande envergure. C'est déjà le cas de nombreuses pézizes dont les disques ou les coupes plus ou moins régulières peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre ; l'oreille-de-lièvre est une pézize dont la coupe, très dissymétrique, simule l'organe qui lui a valu son nom. Les morilles, à structure plus complexe, ne laissent généralement pas indifférent le chercheur de champignons qui les aperçoit ! Les truffes, dont certaines espèces sont bien connues et appréciées des gourmets, édifient des sortes de tubercules souterrains. Les xylaires érigent leurs corps élancés, noirs et coriaces, simples, rameux ou digités, sur les vieilles souches moussues et pourrissantes. Les géoglosses forment des petites massues dressées parmi les herbes.

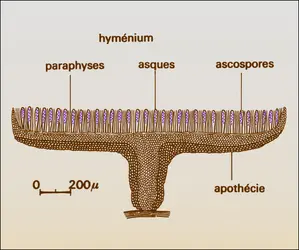

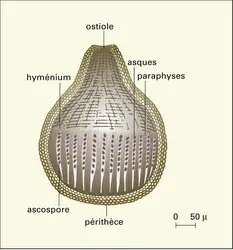

Malgré des aspects aussi variés, les Ascomycètes possèdent en commun une caractéristique très importante : au sein de leurs fructifications, ils préparent l'éclosion d'organes d'un type tout à fait particulier, les asques, dans lesquels sont produites des spores sexuelles haploïdes appelées ascospores. Par germination, une ascospore engendre des filaments plus ou moins anastomosés entre eux, constituant le mycélium ; ce dernier montre une structure en principe cloisonnée, avec des parois cellulaires chitineuses. Plus rarement, les articles du mycélium se séparent et donnent alors des formes « levures ».

Pendant cette phase végétative, les Ascomycètes se multiplient fréquemment par l'intermédiaire de spores asexuelles produites selon des processus morphologiques et fonctionnels variés (cf. champignons, fungi imperfecti). Chez certains Ascomycètes, ces fructifications « imparfaites » peuvent devenir presque exclusives, le stade ascosporé étant occasionnel ou bien faisant totalement défaut.

Développement et reproduction

Sexualité et reproduction

Parvenu à un stade de développement convenable, et sous des conditions de milieu appropriées, le champignon entre dans sa phase de reproduction sexuelle. Pour que celle-ci parvienne à son terme, beaucoup d'Ascomycètes exigent, indépendamment de la formation d'organes sexuels (la plupart d'entre eux étant hermaphrodites), la réunion de deux noyaux génétiquement différenciés, provenant ou non de mycéliums distincts ; on les dit hétérothalliques. L'hétérothallisme est ici du type bipolaire simple : deux allèles A et a d'un même gène régissent les réactions de compatibilité, déterminant si les croisements entre clones sexuellement parfaits sont possibles ou non ; ce qui signifie que des hermaphrodites ayant des facteurs différents (l'un A, l'autre a) formeront des confrontations fertiles, alors que si ces hermaphrodites possèdent chacun le même facteur (par exemple A), ils resteront stériles. Les espèces homothalliques vraies, par contre, réalisent leurs processus sexuels sans différenciation génétique ; quant aux homothalliques secondaires, ce ne sont que des hétérothalliques à asques tétrasporés dont chaque spore et, par suite, le mycélium, contient dans un cytoplasme commun des noyaux de groupes de compatibilité opposés.

Typiquement, un Ascomycète produit des éléments mâles et femelles. Les premiers, appelés spermaties, ont l'aspect de petites spores émises par les filaments spermatogènes insérés soit directement sur le mycélium, soit sur ou dans des organes mâles qui prennent alors le nom de spermogonies. Leur rôle étant de féconder les éléments femelles, elles sont incapables de germer pour donner directement un nouvel individu comme le font les spores asexuelles. Toutefois de nombreux Ascomycètes ne forment pas de spermaties, leur intervention étant alors remplacée par celle des filaments spermatogènes, voire par celle de conidies asexuelles ou d'articles mycéliens banals qui opèrent directement la fécondation.

Schématiquement, les éléments femelles sont constitués d'un ascogone surmonté d'un trichogyne. Les noyaux mâles sont déposés dans le trichogyne, qu'ils traversent pour aller féconder l'ascogone : la fécondation se fait par trichogamie. Là encore, il existe de nombreuses variantes ; la fécondation peut se faire plus ou moins loin en amont de l'ascogone, les noyaux mâles passant par le filament qui sert de pédicelle à l'ascogone (somatogamie) ; l'ascogone peut aussi, chez les homothalliques, poursuivre directement son développement par simple multiplication de ses noyaux, sans apport de noyaux mâles (apogamie).

Quelles qu'en soient les modalités, la fécondation conduit à la formation d'éléments plurinucléés dans lesquels les noyaux haploïdes cohabitent et se multiplient indépendamment les uns des autres. Plus ou moins rapidement, ces éléments plurinucléés donnent naissance à des cellules à deux noyaux, un de chaque sexe ; ils se divisent simultanément par mitoses conjuguées, mais ne fusionnent pas. Ces cellules binucléées sont des dangeardies et le champignon entre alors dans sa phase dicaryotique : la division cellulaire, au niveau des dangeardies, peut produire, par mitoses conjuguées des deux noyaux, des filaments dangeardiens constitués de dicaryons successifs, dont le plus terminal va évoluer en cellule ascogène. En l'absence de telles divisions, la phase dicaryotique se réduit à la seule dangeardie initiale, qui engendre alors directement un asque.

Formation et structure des asques

Les deux noyaux haploïdes du dicaryon de la dangeardie ascogène fusionnent en un noyau diploïde qui migre dans un « bourgeon » émis au sommet de la cellule ascogène ; ce « bourgeon » représente le jeune asque. Par trois mitoses successives (la première étant hétérotypique), le noyau diploïde donne naissance à huit noyaux haploïdes autour desquels se délimitent autant de masses cytoplasmiques constituant les ébauches des ascospores ; le reste du cytoplasme servira d'élément nourricier et protecteur. Parmi les variantes les plus usuelles, citons le cas d'avortement de noyaux sporaux conduisant à des asques à deux ou quatre ascospores, ou encore celui d'un nombre de mitoses dépassant trois, ce qui aboutit à une quantité d'ascospores égale à seize, trente-deux, soixante-quatre, etc.

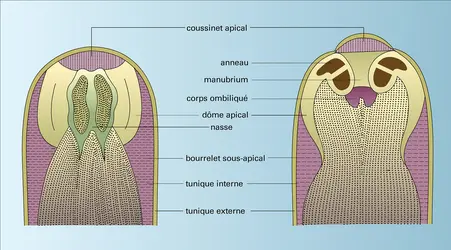

Finalement, on se trouve en présence d'asques mûrs, contenant les ascospores. La membrane des asques est double, constituée de deux tuniques superposées : la plus externe est souvent mince ; la tunique interne peut être épaisse et bien distincte de la première, dont elle se décolle alors à maturité (asques bituniqués) ou encore mince et inséparable d'elle (asques unituniqués). Au sommet de l'asque s'édifie un système apical souvent complexe. En schématisant à l'extrême, et pour ne mentionner que les organes sur lesquels peut s'appuyer la systématique de ce groupe, disons que, dans un dôme apical, délimité à sa base par un bourrelet interne sous-apical, se trouve un anneau réfringent entourant un organe tubulaire appelé manubrium ou un système de bâtonnets plus ou moins bifurqués et anastomosés constituant la nasse. À peu d'exceptions près, les espèces à asques bituniqués possèdent seulement la nasse, sans anneau ni manubrium (structure nassascée), les unituniqués montrant un manubrium généralement entouré de l'anneau (structure annellascée). La présence simultanée de l'anneau et de la nasse ne s'observe guère que chez certaines Lécanorales.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Patrick JOLY : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

AUTOGAMIE

- Écrit par Jacques DAUTA

- 177 mots

Ce terme désigne, chez les végétaux inférieurs, des cas de fécondation d'éléments cellulaires par eux-mêmes : précisément, chez certains champignonsascomycètes (un Ascobulus entre autres), la reproduction sexuée se produit sans fusion d'articles différents, mais, à l'intérieur...

-

CHAMPIGNONS

- Écrit par Jacques GUINBERTEAU , Patrick JOLY , Jacqueline NICOT et Jean Marc OLIVIER

- 10 963 mots

- 17 médias

Sur la base du critère classique de structure mycélienne cloisonnée, lesascomycètes sont des champignons supérieurs. Indépendamment de ce caractère et de la valeur qu'on peut lui accorder, les champignons supérieurs constituent un ensemble très homogène, se différenciant de tous les autres organismes,... -

LEVURES

- Écrit par Jacques BOIDIN , Encyclopædia Universalis , Jean-Bernard FIOL et Simone PONCET

- 3 438 mots

- 2 médias

...Schwann en 1839, et interprétées en 1886 par A. de Bary comme des ascospores : les Levures sporogènes ou « Levures vraies » sont donc des champignons Ascomycètes. Beaucoup de champignons levuriformes n'ont, à l'inverse, jamais montré d'ascospores et sont des Levures anascosporées ou « Levures fausses... -

MICROBIOLOGIE

- Écrit par Corinne DOREL , Philippe LEJEUNE et Jean-Michel PANOFF

- 3 881 mots

- 9 médias

...de façon asexuée, sexuée ou les deux. Enfin, ils sont présents dans les quatre embranchements connus du règne des champignons, les phycomycètes, les ascomycètes, les basidiomycètes et les deutéromycètes. De manière tout à fait caractéristique, les phycomycètes (par exemple, Rhizopus stolonifer...

Voir aussi