ASCOMYCÈTES

Article modifié le

Systématique

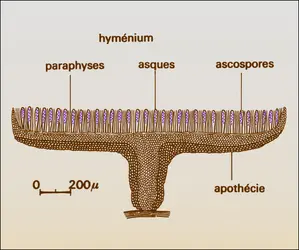

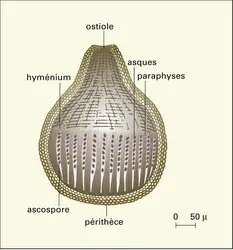

Il existe de nombreuses variantes dans la genèse et la structure des fructifications à l'intérieur desquelles naissent et se développent les asques. Ces variantes sont à la base de la classification des Ascomycètes. Initialement, on avait pu délimiter un groupe assez homogène d'espèces dont les fructifications ont grossièrement l'allure de coupes (apothécies) à la face interne desquelles se développent les asques, entre de minces filaments stériles, ou paraphyses ; cette couche fertile tapissant l'intérieur des apothécies est l'hyménium. Ce groupe prit le nom de Discomycètes, par opposition au reste des Ascomycètes, ou Pyrénomycètes, dont les fructifications globuleuses (périthèces) sont closes ou ne s'ouvrent que par un étroit orifice apical nommé ostiole. Rapidement, on restreignit la notion de Pyrénomycètes aux seules espèces ostiolées ; celles dont les périthèces restent indéfiniment clos furent réunies dans un nouvel ensemble, celui des Plectomycètes.

Les Plectomycètes

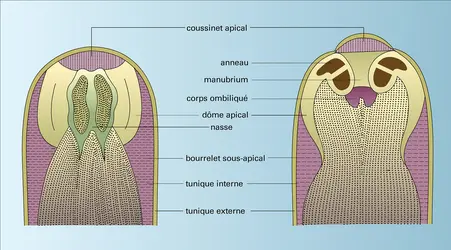

Les Plectomycètes à périthèces clos furent vite écartelés en deux ordres : les Eurotiales d'abord, chez qui les hyphes ascogènes se ramifient et donnent naissance à des asques disposés en files, se séparant à l'approche de la maturité : ils apparaissent alors insérés sans aucun ordre dans le périthèce. À cet ordre appartiennent les Aspergillus et les Penicillium, moisissures très répandues. Les Élaphomycétacées, aux grosses fructifications connues sous le nom de truffes des cerfs, montrent une organisation qui permet de les rapprocher des Eurotiales.

Chez le second ordre, celui des Érysiphales, les asques sont réunis en bouquet à la base du périthèce ; ce sont des parasites superficiels des plantes supérieures : les Érysiphacées provoquent des maladies appelées « blancs », ou « oïdiums » ; les Méliolacées sont des espèces sombres vivant sous des climats chauds et humides.

Les Pyrénomycètes

Immense ensemble hétérogène, les Pyrénomycètes furent également démembrés. Chez les Pyrénomycètes ascoloculaires, les asques sont situés dans de simples cavités (loculi) creusées dans un organe massif, le stroma, qui préexiste à leur formation. On peut répartir les Ascoloculaires en trois ordres : les Myriangiales produisent des asques globuleux dispersés dans un stroma homogène ; ce sont, pour la plupart, des champignons à développement mycélien réduit, vivant sur ou aux dépens de plantes variées, souvent dans les pays chauds, méditerranéens ou tropicaux. Les Pseudosphaeriales ensuite, ont des asques allongés, régulièrement dispersés dans le stroma : les loculi, encore monoasques, sont disposés en palissade, légèrement au-dessous de la surface d'un stroma, en forme de coussinet chez les Dothioracées ; ils croissent pour la plupart sur les rameaux de divers végétaux ; chez les Dothidéacées, les loculi monoasques se réunissent pour former des sortes de conceptables alors remplis d'asques séparés par des restes du tissu stromatique qui se gélifient à maturité ; cette famille renferme des Champignons tels que Dothidella, Cucurbitaria, Botryosphaeria, etc. Avec les Pléosporacées, les conceptables ainsi formés deviennent indépendants les uns des autres au lieu d'être inclus dans un stroma commun ; on y trouve des espèces banales telles que Pleospora herbarum, Leptosphaeria, Ophiobolus ou Venturia, ces derniers provoquant les « tavelures » des arbres fruitiers. Enfin, les Mycosphaerellacées se distinguent essentiellement des Pléosporacées par leurs asques disposés en faisceau au lieu d'être parallèles ; le genre Mycosphaerella renferme un très grand nombre d'espèces, pour la plupart parasites de plantes les plus variées. Les Hémisphaeriales, enfin souvent parasites foliaires de plantes de climats chauds, sont des Ascoloculaires dont le stroma est aplati, formant au-dessus des asques une sorte de bouclier qui se fend et se brise à maturité.

Chez les Pyrénomycètes ascohyméniales, les asques sont produits dans une fructification pourvue d'une paroi propre, non constituée par des tissus stromatiques antérieurs à la naissance des filaments ascogènes. Ici, en effet, le filament servant de support à l'ascogone se ramifie pour émettre des hyphes recouvrantes qui s'enchevêtrent pour constituer l'enveloppe de la fructification nommée alors périthèce, terme dont le sens se restreint puisqu'il ne s'applique plus aux Ascoloculaires. Dans le périthèce, généralement globuleux et ouvert à son apex par une ostiole formée de bonne heure (et non tardivement comme chez de nombreuses Ascoloculaires), les asques sont disposés en une couche concave régulière où ils sont environnés de paraphyses : c'est un véritable hyménium comparable à celui des Discomycètes.

On observe les périthèces les plus typiques chez les Sphaeriales, où les asques en tapissent la concavité basale et y demeurent fixés à maturité. L'ouverture du périthèce est reportée au sommet d'un très long col chez les Ophiostomacées et, souvent à un moindre degré, chez les Mélanosporacées et les Sordariacées. Chez les Xylariacées, les périthèces ne sont plus libres, mais enfoncés dans des stromas globuleux (genres Hypoxylon, Daldinia, etc.) ou irréguliers, pouvant même constituer des formations dressées ou digitées chez les Xylaria. Les Hyponectriacées ont des périthèces plus ou moins charnus, de couleurs vives (jaunes ou rouges). Les Diatrypacées sont des espèces stromatiques à ascospores incurvées. Les Hypocréacées forment un groupe hétérogène d'espèces à périthèces charnus et de couleurs blanchâtres ou vives. Chez les Diaporthales, la cavité du périthèce est complètement remplie d'asques de tailles inégales noyés dans des paraphyses qui se gélifient rapidement ; les asques eux-mêmes se gélifient, au moins à la base ; à maturité, les ascospores sont expulsées dans une gelée. Les Valsales ressemblent aux précédentes, mais leurs spores sont de même type que celles des Diatrypacées ; elles occuperaient une place quelque peu intermédiaire entre ces deux groupes. Les Coronophorales n'ont qu'un petit stroma basal, ou pas de stroma du tout ; c'est encore un groupe hétérogène à asques pédicellés, ascospores hyalines et incurvées. Enfin, les Clavicipitales ont des stromas parfois très développés, portant superficiellement les périthèces ; on y rencontre entre autres les Epichloe et les Claviceps, ces derniers formant des masses sclérotiques appelées « ergots » dans les épis de nombreuses graminées sauvages ou cultivées ; ces ergots germent au printemps pour produire les stromas charnus contenant les périthèces.

Les Discomycètes

Les Discomycètes édifient des fructifications ascosporées de structure comparable à celle des périthèces des Pyrénomycètes ascohyméniales, mais leurs apothéciés sont largement ouvertes au lieu de ne comporter qu'un étroit orifice apical. Les Ostropales et les Hélotiales renferment des espèces saprophytes, mais également des parasites. L'apothécie peut y être plus ou moins typique (Dermatéacées, Hélotiacées) ou de forme lenticulaire (Phacidiacées) ou encore en forme d'organes claviformes ou capités : c'est le cas des Géoglossacées. Les Lécanorales sont des Discomycètes qui constituent, en symbiose avec certaines algues, des lichens. Les Pézizales ont des asques dits « operculés » à l'apex desquels se découpe, à maturité, un opercule avec ou sans charnière. De structure relativement fruste chez les Rhizinacées et les Pyronémacées, les apothécies deviennent plus typiques, en forme de disque ou de coupe plus ou moins stipitée chez les Ascobolacées et les Pézizacées. Chez les Helvellacées, la surface hyméniale s'accroît démesurément, formant un chapeau plissé ; ce dernier atteint son maximum de complexité chez les morilles (Morchella), où il est alors divisé par des crêtes longitudinales et transversales qui peuvent constituer un réseau saillant d'arêtes stériles délimitant des alvéoles tapissés par l'hyménium. Enfin, les Tubérales sont des Discomycètes dont la biologie souterraine a complètement déformé la fructification ; à ce groupe appartiennent les truffes.

Autres groupes

Les Laboulbéniomycètes constituent un groupe isolé. Ils mènent une vie parasitaire superficielle sur des insectes terrestres ou aquatiques. Leur appareil végétatif est très réduit. Si beaucoup d'entre eux sont monoïques (c'est-à-dire qu'un même organisme produit à la fois des organes mâles et des organes femelles), comme c'est la règle générale chez les Ascomycètes, des genres entiers de Laboulbéniomycètes ne groupent que des espèces dioïques, à organes sexuels mâles et femelles formés sur des individus distincts.

Les Hémiascomycètes sont des Ascomycètes de structure très simple, n'édifiant aucune fructification ascosporée massive. Les Taphrinales sont des parasites de plantes, produisant des asques nus, plus ou moins serrés et disposés en une couche homogène. Chez les Endomycétales, les asques sont épars sur un mycélium assez bien développé. Enfin, les Saccharomycétales n'ont pratiquement plus de mycélium : leurs cellules se multiplient par bourgeonnement et se séparent en articles isolés : ce sont des Levures dont le mode de reproduction sexuée conduit à la formation d'ascospores.

Les Périascomycètes, enfin, groupent des champignons de positions encore incertaines, présentant des analogies avec les Ascomycètes sans que l'on puisse, toutefois, voir en eux des Ascomycètes typiques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Patrick JOLY : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

AUTOGAMIE

- Écrit par Jacques DAUTA

- 177 mots

Ce terme désigne, chez les végétaux inférieurs, des cas de fécondation d'éléments cellulaires par eux-mêmes : précisément, chez certains champignonsascomycètes (un Ascobulus entre autres), la reproduction sexuée se produit sans fusion d'articles différents, mais, à l'intérieur...

-

CHAMPIGNONS

- Écrit par Jacques GUINBERTEAU , Patrick JOLY , Jacqueline NICOT et Jean Marc OLIVIER

- 10 963 mots

- 17 médias

Sur la base du critère classique de structure mycélienne cloisonnée, lesascomycètes sont des champignons supérieurs. Indépendamment de ce caractère et de la valeur qu'on peut lui accorder, les champignons supérieurs constituent un ensemble très homogène, se différenciant de tous les autres organismes,... -

LEVURES

- Écrit par Jacques BOIDIN , Encyclopædia Universalis , Jean-Bernard FIOL et Simone PONCET

- 3 438 mots

- 2 médias

...Schwann en 1839, et interprétées en 1886 par A. de Bary comme des ascospores : les Levures sporogènes ou « Levures vraies » sont donc des champignons Ascomycètes. Beaucoup de champignons levuriformes n'ont, à l'inverse, jamais montré d'ascospores et sont des Levures anascosporées ou « Levures fausses... -

MICROBIOLOGIE

- Écrit par Corinne DOREL , Philippe LEJEUNE et Jean-Michel PANOFF

- 3 881 mots

- 9 médias

...de façon asexuée, sexuée ou les deux. Enfin, ils sont présents dans les quatre embranchements connus du règne des champignons, les phycomycètes, les ascomycètes, les basidiomycètes et les deutéromycètes. De manière tout à fait caractéristique, les phycomycètes (par exemple, Rhizopus stolonifer...

Voir aussi