ASIE (Structure et milieu) Géographie physique

Article modifié le

L'Asie septentrionale

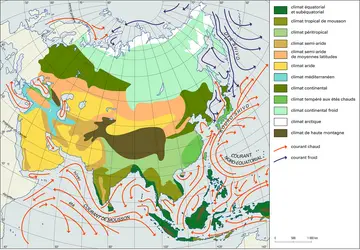

L'Asie septentrionale est tout entière contenue à l'intérieur des limites territoriales de l'ex-U.R.S.S. Cette portion de l'Asie ne connaît, des climats chauds, que la nuance aride extrême, dans la dépression d'Asie moyenne, tandis que les climats froids les plus rigoureux de l'hémisphère boréal règnent sur l'immense Sibérie.

Structure et relief

Les vieilles structures

Socles et bassins sédimentaires se disposent en trois grandes unités qui se succèdent du sud-ouest au nord-est, depuis le rebord des montagnes d'Asie centrale jusqu'aux premiers bourrelets des chaînes plissées d'Extrême-Orient.

Dépression aralo-caspienne et massif central kazakhe

La dépression aralo-caspienne occupe l'emplacement d'un secteur faible du domaine plissé paléozoïque asiatique. Sur la surface d'aplanissement qui nivèle les structures anciennes affaissées, les transgressions mésozoïques et cénozoïques ont déposé des couches de sédiments généralement minces et restées horizontales, au moins dans la moitié septentrionale de la cuvette. Par places, dans le quart sud-oriental, le socle disparaît sous plus de 4 000 m de sédiments. À l'Oligocène inférieur, un jeu de fractures a déplacé vers la mer Caspienne la zone de subsidence maximale. Simultanément, des anticlinaux courts apparaissaient dans la couverture sédimentaire, par suite du rejeu en horst de panneaux du socle. Ces mouvements ont aussi donné naissance à des plis diapirs dans les horizons salifères et pétrolifères des rives nord-orientales de la Caspienne. Après l'émersion définitive, lors d'une phase climatique humide correspondant, dans le temps, à la période glaciaire de l'Europe du Nord, des fleuves puissants, descendus des hautes montagnes d'Asie centrale, ont déposé, à la surface de la cuvette et de son piémont, des formations alluviales. Remaniées par le vent, lors de la période sèche qui suivit le retrait des glaciers, ces alluvions forment la matière première du relief.

Partout, les sables tiennent une grande place, la topographie variant selon qu'ils sont fixés par la végétation ou demeurent libres. Dans les secteurs les moins arides, Betpak-Dala et Semiretché kazakhes, les sables sont retenus par l'uvette ou l'erkek ou, même, le saxaoul. Le Kyzyl-Koum ne présente que de rares paysages dunaires, si bien que le désert vrai n'apparaît que dans le Kara-Koum. Sur les dalles gréseuses du plateau Trans-Oungouz, les vents de la période xérothermique ont façonné des hamadas et accumulé, dans les dépressions, l'argile, craquelée par la sécheresse (takyrs). Ils ont surtout construit de véritables champs de dunes, aujourd'hui dégradées et fixées par la végétation. Entre ces dunes anciennes se logent des chors, qui conservent toujours un peu d'eau fortement salée. Les sables mouvants ne couvrent de vastes surfaces que dans le Sud, au pied du Kopet-Dag et sur les hautes terrasses sèches des fleuves allogènes. Ils sont remaniés actuellement par les vents instables en petites dunes barkhanes mobiles, de 4 à 5 m de hauteur. Les terrasses moyennes et inférieures du Syr-Daria et de l'Amou-Daria, qui portent les canaux d'irrigation, les champs cultivés et les agglomérations humaines, introduisent un paysage plus hospitalier parmi les semi-déserts qu'elles traversent du sud au nord.

Le milieu géographique est aussi plus avenant aux limites septentrionales de la dépression, au contact de la plaine de Sibérie occidentale et de l'Oural méridional. La structure régionale y est caractérisée par la juxtaposition de deux chaînes d'ancienne consolidation, l'Oural et le massif central kazakhe, que sépare le domaine tabulaire du fossé de Tourgaï. Dans cette dernière unité, le socle paléozoïque, vigoureusement déprimé, est recouvert en discordance par des formations sédimentaires méso-cénozoïques horizontales, dont l'épaisseur atteint 1 000 m dans l'axe du fossé et se réduit sur les bordures. Le socle lui-même, qui affleure dans l'Oural et le massif central kazakhe, est formé de deux grandes séries stratigraphiques discordantes. Des intrusions nombreuses ont entraîné la formation de minerai de fer. Les formations sédimentaires du fossé de Tourgaï renferment des bauxites et du minerai de fer oolithique, témoignages de périodes d'émersion à la fin du Trias et au début des temps jurassiques, puis crétacés. Des lignites se sont accumulés au Jurassique inférieur. En surface la plupart de ces roches sont masquées par des alluvions quaternaires qui, bien que peu épaisses, n'en déterminent pas moins des caractères du paysage morphologique. Tandis que les formes d'accumulation lacustres, fluviales ou éoliennes dominent au niveau du fossé de Tourgaï, les formes de dénudation l'emportent là où la tectonique récente a le plus vigoureusement relevé la surface d'érosion miocène, dans l'Oural et le massif central kazakhe.

La plaine de Sibérie occidentale

La plaine de Sibérie occidentale s'étend sur 2 500 km, du littoral arctique au rebord des montagnes d'Asie centrale, et sur 1 500 km d'ouest en est, depuis l'Oural jusqu'au cours de l'Ienisseï. Sur ses 3 millions de kilomètres carrés règne un paysage monotone de plaine forestière marécageuse, se transformant vers le nord en une toundra plane désolée.

Du point de vue structural, cette région appartient au domaine plissé paléozoïque, mais les structures anciennes sont aujourd'hui cachées sous une épaisse couverture sédimentaire méso-cénozoïque.

La plaine ne commence pas immédiatement au sortir de l'Oural oriental : elle en est séparée par un gradin moins effondré qu'elle, qui constitue une sorte de piémont avant la montagne. De petits lacs, d'origine karstique ou glaciaire, occupent les interfluves séparant les vallées vigoureusement encaissées des rivières descendues de la montagne. Au-delà d'un escarpement de faille, orienté du nord au sud, qui se marque dans la topographie par une dénivellation de quelques dizaines de mètres, s'étend la plaine proprement dite. Sa platitude est extrême : les crêtes d'interfluve les plus hautes dominent les talwegs de 50 m au maximum. Entre elles, les fleuves ont façonné d'amples vallées, au fond desquelles ils occupent des lits majeurs démesurés. Visités par les eaux de la grandiose crue de printemps, ces lits se transforment bientôt en marécages impénétrables, tant que le gel automnal ne vient pas en durcir la surface.

La plaine occupe l'emplacement d'une grande zone d'ennoyage, au niveau de laquelle le socle ancien disparaît sous une colonne sédimentaire jurassique, crétacée et éogène dont l'épaisseur s'accroît régulièrement d'ouest en est, où elle atteint 3 000 m. En surface sur 2 000 km du nord au sud, les dépôts meubles du Néogène et du Quaternaire forment une pellicule dont l'épaisseur varie de 200 à 500 m. Le Quaternaire est représenté, jusqu'au 58e parallèle nord, par des matériaux morainiques ou fluvio-glaciaires, parmi lesquels s'individualisent les dépôts appartenant à chacune des trois phases glaciaires sibériennes (Samarov, Tazov, Zyrian).

Le soubassement paléozoïque reparaît dans le bassin supérieur de l'Ob-Irtych ; il est plissé et disloqué. Les conditions naturelles se prêtent à l'exploitation des deux séries houillères que contient le bassin et qui renferment, sur 27 000 km2 et 2 000 m d'épaisseur, quelque 450 milliards de tonnes de réserves de charbon.

La haute Sibérie

Des réserves d'importance bien supérieure encore ont été découvertes dans les bassins de subsidence qui accidentent les plateaux de haute Sibérie (ou Sibérie orientale). Regroupant un ensemble de hauteurs alignées et de plateaux, séparés par d'amples cuvettes topographiques, la haute Sibérie forme transition entre la plaine de Sibérie occidentale et les chaînes plissées de l'Extrême-Orient sibérien.

Les unités structurales qui composent la moitié septentrionale de la haute Sibérie s'organisent autour d'une chaîne de très ancienne consolidation : le bouclier de l'Anabar, appelé parfois « continent de l'Angara » ; c'est la modeste réplique, au nord de la Thétys, du continent du Gondwana ; formé de gneiss précambriens, il disparaît tour à tour sous une couverture paléozoïque épaisse, comprenant notamment au sud-ouest le bassin des Toungouzka dont les gisements houillers sont très importants.

Au nord, à l'est et au sud-est, cette plate-forme s'interrompt brusquement, au contact du fossé bordier externe de l'arc de Verkhoïansk, qu'empruntent successivement les vallées du Vilioui, de la Léna et de la Khatanga.

Des mouvements, survenus à diverses périodes et d'ampleur considérable, ont bouleversé les vieilles structures qui occupent la moitié méridionale de la haute Sibérie, au pied des montagnes d'Asie centrale en voie de soulèvement. La complexité structurale est ici extrême, marquée par la juxtaposition de trois unités de vieille consolidation, dont l'âge est d'autant plus récent qu'elles occupent une position plus occidentale. À l'est affleurent les gneiss d'un deuxième fragment du continent de l'Angara, le bouclier de l'Aldan. La chaîne des Baïkalides lui fait suite, au centre, avec ses axes structuraux alignés selon les deux branches d'un V largement ouvert, dont la base s'appuie sur l'extrémité méridionale du lac Baïkal. La chaîne calédonienne des Saïan vient ensuite.

Le matériel rigide qui les constitue s'est brisé sous l'effet des contraintes tectoniques tertiaires, esquissant des cuvettes et des dômes, limités par des fractures, au long desquelles se sont souvent mises en place des venues basaltiques. Le relief actuel est le reflet fidèle de ces déformations récentes du bâti structural. Une série de gradins, dont les plus bas sont compris entre 700 et 1 000 m, assurent, à l'ouest, la transition entre les monts Saïan et la fosse du Baïkal. Les mouvements verticaux atteignent leur maximum d'ampleur au niveau de cette dernière. La fosse résulte de l'effondrement tardif de la partie axiale d'un voussoir, long de 2 000 km, orienté du sud-ouest au nord-est, formé à la fin du Pliocène. Ces mouvements du sol ont bouleversé l'organisation du drainage, perturbant le réseau organisé sur les flancs du voussoir et créant un lac.

La zone du Baïkal se prolonge, vers l'est, par une série de horsts et de blocs basculés, revêtus souvent de basaltes, qui viennent buter contre l'anticlinorium complexe des Iablonovyi. Les monts Iablonovyi, qui culminent à 1 576 m d'altitude, ont de 50 à 100 km de large. Ils sont formés de terrains cristallins et métamorphiques d'âge précambrien, relevés en horst. La même disposition tectonique se retrouve, par-delà la région de croupes des Olekminski-Stanovik, dans les monts Stanovoï, qui viennent se souder, à l'est, aux chaînes de l'Extrême-Orient. Leur structure est fort complexe, bouleversée par les plissements paléozoïques et jurassiques, puis brisée par les cassures cénozoïques. Ces dernières ont relevé, jusqu'à plus de 2 000 m d'altitude, certains fragments des pénéplaines anciennes. C'est assez pour que les glaciers aient pu façonner, à leurs dépens, des cirques glaciaires de belle venue.

Le caractère commun à tous ces socles de l'Asie septentrionale est leur rigidité, qui contraste avec la réelle instabilité régionale. Les impulsions tectoniques, parties de l'Asie centrale et des rives du Pacifique, ont rencontré ici un matériel induré, rebelle au plissement, qui s'est morcelé en horsts et cuvettes. Au contraire, sur les rives du Pacifique s'était accumulé un matériel sédimentaire récent, propre à se plisser et à donner naissance à des montagnes jeunes dont la formation, commencée dès le début des temps mésozoïques, se poursuit encore de nos jours.

Les chaînes plissées

Le passage des structures figées de la haute Sibérie aux chaînes jeunes de la bordure du Pacifique s'effectue progressivement à partir du cours de la Léna. Les premières montagnes, situées à l'est du fossé liminaire de l'arc de Verkhoïansk, sont formées d'un matériel sédimentaire plissé une première fois au Paléozoïque, puis repris par les plissements mésozoïques commencés dès le Lias et terminés au Crétacé (plissement laraméen). En bordure du Pacifique, les chaînes sont d'âge cénozoïque, ou même en pleine genèse actuelle, et hérissées de volcans en activité.

Le schéma structural d'ensemble s'organise en trois domaines. Dans la Sibérie du Nord-Est, les arcs mésozoïques sont venus se mouler autour de môles résistants anciens, qui forment des îlots de relief tabulaire au milieu des chaînes de plissement. Au sud, au-delà des vieilles structures du bouclier de l'Aldan qui parviennent jusqu'à la mer d'Okhotsk, se succèdent sur les confins mandchous des blocs montagneux et des aires de subsidence prononcée. Le type structural est, ici, intermédiaire entre celui des montagnes rigides, riches en dislocations verticales, et le régime de plissement proprement dit. Enfin, en bordure du Pacifique, s'étendent des montagnes alpines, d'âge cénozoïque : monts du Kamtchatka, des Kouriles et de l'île de Sakhaline.

La Sibérie du Nord-Est

La Sibérie du Nord-Est offre une association complexe de montagnes, en forme d'arc ou de massifs isolés, de plateaux plus ou moins disséqués par l'érosion et de plaines marécageuses.

Leur histoire géologique commence au Paléozoïque, lorsqu'un bassin géosynclinal se forme à l'emplacement d'un vieux massif précambrien, dont la clef de voûte résiste à l'affaissement dans le secteur occupé aujourd'hui par la Kolyma. La région connaît alors les alternances habituelles de phases de sédimentation (Dévonien, Trias, Jurassique), interrompues par de brèves périodes d'émersion. Les plus prolongées de ces dernières correspondent aux paroxysmes tectoniques calédonien et laraméen, le plissement se propageant régulièrement vers le Pacifique de l'un à l'autre.

La structure de base est formée par les plis du stade initial de l'orogenèse alpine. Ces plis, affectant un matériel souple, se développent librement, en venant se mouler autour du môle rigide de la Kolyma. Ils forment les deux chaînes arquées de Verkhoïansk et des monts Tcherskii. La mise en place de diabases et de granites post-tectoniques rigidifie l'ensemble, qui ne se plissera plus. Il réagira aux mouvements ultérieurs par des déplacements épeirogéniques, accompagnés de cassures. Ces fractures récentes, dont beaucoup ne sont apparues qu'au début du Quaternaire, créent une série de blocs, avec alternance de horsts et de grabens. Tandis que les chaînes de Verkhoïansk et de Tcherskii, comme la péninsule de Tchoukhotsk, subissent un vigoureux redressement d'ensemble qui les expose à l'attaque des glaciers quaternaires, les vallées inférieures de la Kolyma et de l'Indighirka ainsi que le littoral arctique voisin sont fortement déprimés. L'érosion glaciaire et périglaciaire sculpte, sur les crêtes les plus élevées, des formes alpines de pics et crêtes dentelées, tandis que le modelé d'accumulation l'emporte dans le secteur déprimé de la basse Kolyma, transformé en un vaste marécage.

La répartition des plissements, la mise en place de diabases et de granites post-tectoniques, l'épanchement de matériel volcanique varié ont engendré une forte minéralisation. Le plomb, le zinc, l'étain, l'argent, l'or existent en gisements exploitables dans toute cette Sibérie nord-orientale. Par contre, les conditions géologiques restent défavorables à la formation de charbon jusqu'au Crétacé supérieur. Les gisements situés au long des affluents de rive gauche de la Kolyma et des affluents de rive droite de l'Indighirka appartiennent à cet étage.

Les confins mandchous et la région prémaritime du Sud

Des ressources minérales comparables, en richesse et variété, aux précédentes sont aussi l'apanage des montagnes méridionales, situées sur les confins mandchous et dans la région prémaritime. La structure est pourtant légèrement différente ici, dans une région plus anciennement consolidée, déjà vigoureusement plissée et indurée au Paléozoïque. Lors de l'orogenèse alpine, elle s'est morcelée en dômes, dans lesquels coexistent des horsts et des rides mal venues, développées dans des couches sédimentaires trop peu épaisses pour que le plissement ait été le régime tectonique dominant.

Ces structures anciennes sont largement représentées dans les monts de la Zeïa, qui offrent une alternance de massifs et de fosses. Dans les monts de la Boureïa, le matériel pré-paléozoïque n'apparaît au jour qu'au niveau de la zone axiale.

La vallée de l' Amour est formée d'une succession de gorges et de bassins sédimentaires, et se termine par une vaste étendue plane, dépourvue d'arbres et coupée de lacs et de marécages, dont la largeur varie de 10 à près de 100 kilomètres.

À l'est de la basse vallée de l'Amour et de son affluent l'Oussouri, la chaîne de Sikhota-Aline reproduit le schéma structural de la chaîne de la Boureïa : des roches anciennes d'âge paléozoïque affleurent dans sa zone axiale, des dépôts du Trias et du Jurassique reposent en discordance sur ce socle arasé ; ceux-ci ont été plissés au Crétacé puis repris plus vigoureusement au Tertiaire ; au Quaternaire, des épanchements andésitiques ont comblé les dépressions et créé de nombreux lacs de barrage.

Les chaînes liminaires du géosynclinal pacifique

Les manifestations volcaniques atteignent leur maximum d'intensité au niveau des chaînes liminaires du géosynclinal pacifique : chaînes littorales de l'île de Sakhaline, arcs du Kamtchatka et des Kouriles.

L'île de Sakhaline, qui s'allonge entre les parallèles 540 25′ et 450 54′, sur 950 km du nord au sud (latitudes respectives de Toula et d'Odessa), comprend deux chaînes littorales, séparées par une dépression centrale. La chaîne orientale, la plus élevée, comporte un noyau de roches paléozoïques, sur lequel reposent en discordance des dépôts crétacés et tertiaires. Ces mêmes dépôts sédimentaires forment la matière première de la chaîne occidentale. Les plis asymétriques, datés de la fin de la période cénozoïque, qui les affectent sont hachés de failles longitudinales et transversales.

Des fractures de même âge sont à l'origine de l'effondrement du couloir central de basses terres, qui ouvre une belle voie de pénétration dans l'île. Les mers de la fin de la période cénozoïque y ont déposé des sédiments qui n'ont pas été disloqués et sont revêtus, aujourd'hui, d'une mince pellicule d'alluvions quaternaires. À l'exception des terrains paléozoïques, toutes les strates contiennent du charbon à pouvoir calorifique élevé, tandis que du pétrole et du gaz naturel se sont formés dans les dépôts lagunaires du littoral oriental.

L'arc Koriatski-Kamtchatka-Kouriles, décroché vers l'est par rapport aux chaînes littorales de Sakhaline, est le plus jeune de tous les arcs montagneux de l'Asie septentrionale. La modestie des altitudes, contrastant avec la complexité structurale extrême de ces chaînes, montre que l'on est en présence d'une zone montagneuse en cours de formation. L'axe médian de la presqu'île du Kamtchatka est occupé par une dépression tectonique, formée au Cénozoïque supérieur, tout à fait comparable à celle qui accidente le cœur de l'île de Sakhaline.

À l'ouest comme à l'est de cette fosse, surcreusée par les glaciers quaternaires et occupée aujourd'hui par les terrasses de la rivière Kamtchatka, se dressent, à la surface d'un plateau basaltique, les cônes majestueux des seuls grands volcans de l'Asie septentrionale. Ces volcans font partie de la « ceinture de feu » du Pacifique et l'intensité de l'activité volcanique y est, actuellement, plus grande que partout ailleurs sur cette ceinture, à l'exception de l'île de Java. La plupart des 127 volcans locaux sont profondément disséqués par l'érosion, mais 38 présentent des cônes intacts, et 13 sont en activité. Le district volcanique du Kamtchatka se divise en deux secteurs : le secteur occidental qui ne compte que des volcans éteints, et le secteur oriental qui regroupe tous les volcans actifs. Leurs cônes, rassemblés en cercle autour des cônes les plus anciens, souvent effondrés, jalonnent le tracé de deux grandes fractures perpendiculaires l'une à l'autre. L'activité volcanique actuelle est beaucoup plus faible que dans le passé, cela malgré l'intense activité séismique qui caractérise la région : plus de 150 tremblements de terre ont été enregistrés depuis 1790, et leurs épicentres ont toujours été localisés dans le secteur des volcans actifs. Des sources chaudes et des geysers sont aussi les compagnons habituels des volcans, surtout dans le Kamtchatka méridional.

L'arc montagneux du Kamtchatka se prolonge en mer, sur 1 200 km, par la guirlande des îles Kouriles. Leurs montagnes volcaniques bordent des fosses marines où la sonde descend à 8 000 et 9 000 m de profondeur. Ces îles constituent, avec le Kamtchatka, la marche la plus avancée du continent vers les grandes zones tectoniques du Pacifique.

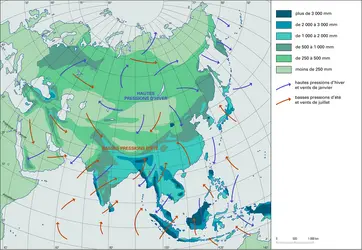

Climat, végétation et sols

La présence, au long du littoral de l'océan Pacifique, de ces chaînes plissées récentes limite la pénétration, vers l'intérieur des terres, des influences océaniques. Comme la circulation atmosphérique générale se prête mal à la propagation de ces dernières vers l'ouest, le climat de la Sibérie septentrionale est fortement continental. Mais l'allongement sur 450 de latitude de ce vaste territoire introduit des nuances sensibles à l'intérieur de ce type climatique, qui se traduisent par de substantielles différences dans le paysage végétal et la couverture pédologique.

Les climats froids

La toundra

Le terme de toundra, d'origine finnoise, s'applique à la marge arctique de l'Asie septentrionale dépourvue d'arbres. La rigueur des températures, la longueur des hivers, l'insuffisance des précipitations, la violence des vents en font un désert froid. La toundra s'étend au long de la côte arctique, ainsi que dans les îles bordières, entre la zone des glaciers et les avant-postes de la taïga, depuis l'Oural polaire jusqu'à la base de la presqu'île du Kamtchatka. Les formations végétales à dominante de mousses et de lichens qui la caractérisent occupent une bande de territoire dont la largeur, voisine de 200 km, varie selon le dessin du littoral et le relief continental, et atteint son maximum d'ampleur entre les embouchures de l'Ob et de la Léna.

Le milieu climatique se caractérise par une rudesse extrême, encore que l'on n'enregistre pas ici les températures les plus basses de l'Asie septentrionale. L'hiver se prolonge de septembre à mai, avec des minimums moyens de − 40 0C, et des minimums absolus de − 60 0C, durant trois mois. Les températures moyennes mensuelles ne deviennent positives que durant les mois de juillet et août, sans jamais atteindre 10 0C, si bien que ces régions ne connaissent pas de véritable été thermique. La saison estivale s'y marque surtout par l'allongement de la période d'insolation et la recrudescence des précipitations. Ces dernières restent, pourtant, toujours modestes, avec des totaux annuels inférieurs à 200 mm. Aussi la couverture neigeuse est-elle partout fort mince, protégeant mal le sol contre la pénétration du gel hivernal. De ce fait, le sol perpétuellement gelé, apparu lors des périodes glaciaires, se maintient en profondeur (merzlota ou permafrost). La neige qui le recouvre en hiver est souvent balayée par des vents d'une rare violence, les purga, atteignant 40 m/s, qui accompagnent le passage de cyclones très creux longeant le littoral.

Le rythme biologique imposé par ce climat inhospitalier est marqué par un démarrage rapide de la végétation, dès que le sol est débarrassé de sa couverture neigeuse. Des plantes en coussins, telles que lichens, mousses, saxifrages, ainsi que des plantes à bulbe et à rhizome, sont les mieux placées pour tirer parti de l'énergie rayonnée par le soleil estival. La production de matière vivante atteint alors, durant quelques semaines, une intensité double de celle de la forêt tempérée, en dépit d'une respiration active qui absorbe le tiers du produit de l'assimilation brute. Mais la fin de la période favorable survient très vite, précédant l'instauration des gelées sévères. Les lichens présentent une résistance supérieure à celle des plantes vasculaires vis-à-vis des sautes de température, pouvant supporter sans dommage des variations de température de 75 0C. Ils forment, pour cette raison, les premières colonies végétales qui apparaissent sur le front des glaciers. Plus loin vers le sud, des mousses, puis quelques plantes herbacées, se joignent à eux pour donner naissance à des peuplements plus denses, mais qui ne parviennent jamais à couvrir la totalité de la surface du sol.

Moraines anciennes et terrasses alluviales offrent, seules, des conditions favorables à l'installation d'une végétation plus serrée. Quelques buissons de genévriers, de saules arctiques et de bouleaux nains apparaissent sur ces sols meubles, au long des marges méridionales de la toundra, préparant la transition avec la forêt.

La taïga

La forêt occupe en Sibérie le vaste territoire compris entre le cercle polaire et les frontières méridionales de la Russie, exception faite de quelques plaines à végétation de prairie placées aux confins de la Mongolie.

Sa limite septentrionale n'est jamais tranchée. La transition avec la toundra s'effectue par une zone où l'arbre lutte contre des conditions climatiques hostiles, où s'aventurent quelques individus souffreteux, tordus par les vents. Quelques pointes audacieuses, lancées en direction du nord, accompagnent les grandes vallées où règnent des conditions climatiques un peu plus clémentes que sur les interfluves.

Partout, cependant, les hivers sont longs et rigoureux, avec des températures moyennes, pour le mois le plus froid, comprises entre − 6 0C et − 50 0C. Dans la plus grande partie de la Sibérie, la moyenne annuelle des températures est inférieure à 0 0C, si bien que les sols perpétuellement gelés s'y conservent. Ils dégèlent superficiellement chaque année, sur une épaisseur d'autant plus faible que l'été est plus court. La température moyenne mensuelle s'élève au-dessus de 10 0C durant un à trois mois. Ces températures supérieures à 10 0C sont indispensables aux arbres, comme le montre la coïncidence existant entre la limite septentrionale de la taïga et l'isotherme de 10 0C pour la température moyenne du mois le plus chaud. En dépit de la faiblesse des précipitations, comprises entre 200 et 400 mm par an, l'eau ne manque jamais pour les plantes, le prélèvement opéré par l'évaporation étant très modeste. Le cinquième des précipitations, au moins, se trouve disponible pour le drainage superficiel, si bien que, dès que la pente faiblit, surtout lorsque le sol est gelé en profondeur, les sols s'engorgent et des marécages ou des tourbières se forment, qui trouent la forêt.

Dense et sombre au sud, la taïga s'éclaircit progressivement vers le nord, à mesure que les conditions climatiques se font plus rigoureuses. Riche en épicéas, en pins sylvestres dans la plaine de Sibérie occidentale, elle est dominée par le mélèze en Sibérie orientale, avant de retrouver sa richesse floristique initiale sur les rives du Pacifique. Deux arbres à feuilles caduques se mêlent aux conifères dans toute la Sibérie méridionale : le bouleau et le peuplier-tremble.

L' épicéa résiste bien au froid en réduisant fortement son activité biologique durant les deux à cinq mois les plus rigoureux. Tous stomates fermés et la transpiration réduite, il supporte des températures de − 40 0C. La limite septentrionale de son aire est déterminée par l'insuffisante chaleur des étés et la trop grande brièveté de la saison végétative : il lui faut subir des températures quotidiennes supérieures à 5 0C durant 100 jours au moins. L'insuffisance du ravitaillement en eau et parfois le mauvais drainage fixent la limite orientale au-delà de laquelle l'épicéa est remplacé par le pin sylvestre. Ce pin occupe tous les postes écologiques défavorables. Capable de réduire sa transpiration et sa respiration à un niveau égal à la moitié de celui de l'épicéa, il supporte mieux que lui, tout à la fois, le gel hivernal et la sécheresse estivale. Un système radiculaire puissant lui permet d'aller chercher jusqu'à 3 m de profondeur, s'il le faut, les substances minérales et l'eau qui lui sont indispensables. Ses exigences vis-à-vis du sol ne sont d'ailleurs pas très grandes. Essence de lumière, le pin sylvestre fait partie du groupe des espèces pionnières de la taïga, mais son aire d'extension est limitée vers le nord par l'insuffisante chaleur des étés qui gêne sa reproduction.

Grâce à la caducité de ses aiguilles et à l'exceptionnelle capacité de résistance au froid de ses bourgeons, le mélèze déborde largement l'aire de l'épicéa et du pin sylvestre dans le domaine climatique continental extrême du Nord-Est sibérien, où règnent les températures les plus basses de l'hémisphère boréal. La variété de Sibérie orientale supporte des températures de − 70 0C, tandis que Larix decidua et Larix sibirica, communs en Sibérie occidentale, sont détruits à − 45 0C. Toutes ces variétés ont en commun de grandes exigences en eau et en lumière. Chaque année, le mélèze doit reconstruire rapidement sa frondaison au prix d'un intense métabolisme, la transpiration et la respiration étant plus élevées par unité de poids que pour tout autre conifère. Le long repos végétatif hivernal auquel il se soumet fait que le mélèze a une croissance lente, donnant naissance à un bois robuste, lourd de résine, résistant bien à l'humidité et recherché sur les marchés.

L'exploitation de ces forêts est rendue délicate par la présence, sur près du tiers de sa surface, de marécages qui, envahis par les sphaignes, se transforment en tourbières.

Le climat favorise la genèse des sols pauvres en éléments minéraux qui leur conviennent, les podzols.

Les climats tempérés

La zone de la forêt mixte

Sur ses marges méridionales, la taïga change de visage par suite de la multiplication des arbres à feuilles caduques. Au bouleau et au peuplier-tremble, qui accompagnent les conifères dans toute la Sibérie méridionale, se joignent le chêne et le charme. Ces derniers apparaissent dans les régions où les températures moyennes quotidiennes supérieures à 10 0C règnent durant 90 jours au moins.

L'épicéa tend à disparaître, dès que la période durant laquelle les températures quotidiennes sont supérieures à 15 0C se prolonge pendant plus de 90 jours. Les autres conifères ne tardent pas à l'imiter, ainsi que les feuillus (chêne, charme, bouleau et peuplier-tremble) ; la forêt mixte cède directement la place à la prairie. Cette disparition rapide des arbres à l'extrémité méridionale de la plaine de Sibérie occidentale tient à l'insuffisance croissante des précipitations conjuguée avec l'élévation des températures estivales. Dans la zone forestière, les précipitations annuelles, exprimées en millimètres, sont quatre fois supérieures à la température moyenne exprimée en degrés. Lorsque les quantités précipitées deviennent inférieures à cette valeur critique, les infiltrations d'eau printanière sont insuffisantes pour créer dans le sol les réserves dont les arbres ont besoin. Une limite s'établit en Sibérie occidentale, non loin de la frontière kazakhe, pour des précipitations annuelles de 325 mm et une somme des températures quotidiennes positives égale à 2 400 0C. Les hommes ont pu repousser cette limite vers le nord, mais plus timidement que dans la plaine européenne où l'agriculture est une activité beaucoup plus ancienne que dans les zones pionnières sibériennes et kazakhes.

La zone de la prairie

Formation herbacée continue, la zone de la prairie est composée de plantes dont les organes souterrains sont presque tous pérennes, alors que les feuilles et tiges se dessèchent à la fin de l'été, faute d'humidité et, en cas de reviviscence automnale au début de l'hiver, en raison du froid. À côté de quelques Dicotylédones, les Graminées (Stipa, Festuca), bien adaptées au rythme biologique imposé par le climat, sont largement majoritaires. Pour toutes, l'appareil souterrain, représenté par les racines, les rhizomes et les bulbes, est supérieur, en poids comme en volume, à l'édifice aérien. Les réserves qui s'y accumulent servent à assurer une reprise rapide de la végétation au printemps, l'appareil aérien se développant alors dans une véritable explosion de vie. Elles sont également utiles pour faire face à l'irrégularité interannuelle des précipitations, très affirmée sous ce climat, et peuvent permettre à la plante de résister, à l'état de dormance, à plusieurs années consécutives de sécheresse.

Le rapport existant, dans cette prairie, entre la surface des feuilles et celle du sol, qui varie entre 5 et 15 selon la plus ou moins grande densité de la couverture végétale, rivalise avec celui de la forêt tempérée à feuilles caduques. Mais le rendement biologique est bien inférieur à celui de cette forêt, car une fraction notable de la matière produite est mise en réserve dans les organes souterrains, et la durée de la période d'assimilation est plus courte, du fait de l'entrée précoce en dormance de la végétation herbacée.

La matière organique produite s'accumule à la surface du sol sous forme d'acides humiques polymérisés, représentant un stock qui peut être vingt fois plus important que celui des racines vivantes. La lenteur de la minéralisation de la matière organique résulte de ce que le cycle des réactions chimiques est interrompu durant la plus grande partie de l'année, par le froid en hiver et par la sécheresse en été. C'est pourquoi les sols de tchernoziom qui se forment sous la prairie comprennent, en surface, un horizon de couleur noire, riche en humus mêlé à de l'argile et saturé en calcium, dont l'épaisseur peut atteindre 1 m. La lente percolation des eaux dans cet horizon humifère entraîne, vers le bas, les éléments les plus solubles, qui viennent ensuite s'accumuler en profondeur au niveau d'un horizon riche en concrétions calcaires.

De véritables croûtes peuvent même se former lorsque, sous une couverture végétale moins dense, la percolation se fait plus active au travers d'un horizon humifère aminci. C'est la règle dès l'entrée en territoire kazakhe, où l'aridité grandissante appauvrit la végétation. Les Graminées ne forment plus qu'un tapis bas, tandis que les Dicotylédones ont disparu, à l'exception de quelques sauges et campanules. La teneur en humus de l'horizon superficiel, qui était supérieure à 10 p. 100 dans le tchernoziom franc, s'abaisse au-dessous de 5 p. 100, tandis que le sol prend une couleur moins sombre, châtain, puis noisette, et que l'horizon d'accumulation se rapproche de la surface. Bientôt, l'aridité est telle que les végétaux doivent, pour se ravitailler en eau, exploiter une surface de sol supérieure à celle de leur couronne. Des espaces de sol nu les séparent les uns des autres et l'apparition de ces formations ouvertes, sur le versant méridional du massif central kazakhe, marque l'entrée dans le domaine des climats arides de l'Asie moyenne.

Les climats arides

Dans la plus grande partie de l'Asie moyenne, les conditions offertes au développement de la vie végétale sont bien précaires. L'hiver voit prédominer les situations anticycloniques claires qui engendrent des gelées sévères, redoutées jusqu'au cœur du printemps. Cette dernière saison, marquée par la recrudescence des activités cycloniques, recueille la plus grande partie des précipitations annuelles. Puis s'installe, avec l'été, par des températures torrides, un régime dépressionnaire ne s'accompagnant d'aucune précipitation. La convection thermique, provoquée par le réchauffement intense des basses couches atmosphériques en contact avec le sol, ne se propage pas au-dessus de 3 km, n'atteignant pas l'altitude du niveau de condensation. La subsidence entretenue, sous son flanc méridional, par le jet-stream rejeté à ces latitudes, stabilise les masses d'air. L'aridité est grande dans ces plaines qui reçoivent moins de 300 mm dans l'année et moins de 50 mm durant la saison chaude, alors que les températures moyennes quotidiennes restent supérieures à 20 0C durant trois mois.

Le cycle végétatif connaît deux courtes périodes favorables, le printemps et l'automne ; par contre, en été, l'évaporation constitue une inhibition pour le développement de la vie végétale, tandis que le gel l'interrompt complètement en hiver.

L'adaptation à la sécheresse est une nécessité absolue dans les semi-déserts sableux du Sud. La plupart des dunes y sont fixées par la végétation et ont donc été mises en place durant une période plus sèche que la période actuelle. Kara-Koum et Kyzyl-Koum diffèrent donc, sensiblement, des déserts francs où les plantes à enracinement profond ne peuvent croître qu'à la base des dunes, sous lesquelles une nappe phréatique se conserve. Ici, les pluies ont une fréquence suffisante pour humecter le sol jusqu'à une profondeur de 1 m, en raison du faible pouvoir de rétention des sols à granulométrie grossière. La dessiccation rapide de l'horizon superficiel, après la pluie, protège l'horizon profond que les racines des plantes peuvent exploiter. Les végétaux adaptés à ces conditions de vie (Aristida pennata, diverses espèces de Calligonum) présentent des systèmes radiculaires puissants, développés sur 2 ou 3 étages jusqu'à 20 m, ou même 30 m de profondeur.

Au voisinage des niveaux de base locaux, dans les dépressions qui servent de déversoir aux écoulements temporaires, les alluvions ont une granulométrie plus fine et ne laissent plus se constituer des réserves d'eau en profondeur. Lorsque ces argiles se chargent en sels nuisibles, elles finissent par introduire de véritables taches de désert absolu à l'intérieur du semi-désert. Bien souvent, sur les takyrs de Turkménie, par exemple, le régime hydrique du sol est le seul responsable de l'absence de vie végétale. Inondés en période de pluie, puis desséchés intégralement peu de temps après, les takyrs se présentent alors sous la forme de surfaces nues, découpées par le réseau polygonal des fentes de retrait. Les eaux printanières entraînent en profondeur, par percolation, les substances les plus solubles, chlorures puis sulfates, et seul le calcium imprègne l'horizon superficiel.

Mais, dès que les conditions topographiques s'y prêtent, les apports de sel, par mouvement latéral et remontée capillaire, empoisonnent les sols. Au centre des bassins, sur les solontchaks envahis par les chlorures, la végétation est pratiquement absente. Quelques plantes halophiles, à enracinement superficiel, parviennent à s'établir sur la périphérie des cuvettes salines (armoises, soudes). Lorsque les chlorures sont dissous par le complexe absorbant, la détérioration de la structure du sol ajoute ses effets à ceux de la toxicité saline. Les argiles acides qui constituent ces solonetz tour à tour se dispersent, transformant le sol en un bourbier ou, perdant leur humidité, durcissent à la manière d'un béton. Quelques rares plantes xérophytes, comme Artemisia pauciflora parviennent à se développer dans un milieu aussi ingrat.

La végétation s'étoffe quelque peu dans les vallées parcourues par des écoulements temporaires, ou abandonnées par les grands fleuves allogènes (ouzboï). Des boisements peu serrés de saxaouls y exploitent les eaux légèrement salées d'une nappe profonde. Ces curieux arbres, aux rameaux tortueux d'un bois dur et dense, assimilent activement au petit matin, et atteignent leur plein développement en 20 ou 25 ans. Les conditions sont encore meilleures au long des vallées des fleuves allogènes, parcourues par un écoulement permanent. Sur les basses terrasses croît une forêt-galerie qui doit supporter, alternativement, une inondation prolongée et une légère salinification estivale. Les boisements de peupliers, saules et tamaris qui la constituent introduisent un véritable paysage forestier au milieu du semi-désert, mais l'activité humaine en y substituant des cultures d'oasis la réduit peu à peu.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres

- Jean DELVERT : docteur ès lettres, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne

- Xavier de PLANHOL : professeur à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Academia Europaea

Classification

Médias

Autres références

-

AGRICULTURE - Histoire des agricultures jusqu'au XIXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 6 087 mots

- 2 médias

Deux millénaires environ après les premières civilisations hydro-agricoles des régions arides, c'est-à-dire vers 3 000 B.P., lescivilisations hydrorizicoles d'Asie des moussons ont commencé à se développer. Fondées sur des aménagements hydrauliques différents de ceux des zones précédentes... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 9 999 mots

- 2 médias

Dans certains pays en développement,d'Asie surtout (Inde, Pakistan, Indonésie, Philippines, Thaïlande...), la révolution verte fut lancée dans le contexte de la guerre froide, en étant largement financée par des fonds publics de pays occidentaux et des fonds privés de grandes fondations (Rockefeller,... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT

- 18 110 mots

- 9 médias

..., aucun ne présentant de traits néandertaloïdes. Ce qui semble bien indiquer que l'homme américain est venu de l'Ancien Monde et plus précisément d' Asie, à une date relativement récente. Une simple observation des traits morphologiques permet d'ailleurs de constater de fortes ressemblances entre les... -

ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN

- Écrit par Jacques GODECHOT et Clément THIBAUD

- 13 673 mots

- 12 médias

...En 2010, la Chine est devenue le premier exportateur mondial (1 202 milliards de dollars) devant l'Allemagne (1 121) et les États-Unis (1 057). L'Asie forme désormais le second espace d'échanges mondiaux, juste après l'Union européenne, et il sera bientôt le premier. Ce déplacement de l'équilibre... - Afficher les 73 références

Voir aussi

- RUSSIE FÉDÉRATION DE, géographie

- SHURIN

- RELIEF TERRESTRE

- COURANT-JET ou JET-STREAM

- TYPHONS

- MONGOLIE-INTÉRIEURE ou NEIMENGGU ou NEI-MONG-KOU RÉGION AUTONOME DE

- ASIE DU SUD-EST

- PÉDIPLAINE

- INSELBERG

- ARIDE DOMAINE

- CLIMATS

- ALIZÉS

- ARALO-CASPIENNE DÉPRESSION

- FROIDS CLIMATS

- SAUMÂTRES EAUX

- LŒSS

- CATASTROPHES NATURELLES

- OYASHIO, courant marin

- KUROSHIO, courant marin

- FAILLES

- HONSHŪ

- MATARAM SULTANAT DE

- HINDOU-KOUCH

- SIWALIKS

- CLIMAT CONTINENTAL

- TECTONIQUE CASSANTE

- TOUNDRA

- PRAIRIES & FOURRAGES

- SONDE PSEUDO-SOCLE DE LA

- PERGÉLISOL ou PERMAFROST

- ARAKAN YOMA

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géomorphologie

- ELBOURZ ou ALBORZ

- ARABIQUE PÉNINSULE ou PLATE-FORME

- LIMINAIRES CHAÎNES

- ÉQUATORIALE FORÊT ou FORÊT TROPICALE HUMIDE

- SAVANE

- CONTINENT

- VOLCANISME ACTUEL

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- TAÏGA ou FORÊT BORÉALE

- TAKLA MAKAN

- KYZYL-KOUM

- CHINE, géographie

- SALSODISOLS ou SOLS SALSODIQUES ou SOLS HALOMORPHES

- SOLONETZ

- ÉPICÉA

- MÉLÈZE

- SAÏAN MONTS

- KAMTCHATKA

- PURGA

- TOBA, lac

- BARISAN MONTS

- CHANGBAISHAN [TCH'ANG-PAI-CHAN]

- TRAPPS

- STRATOVOLCAN

- TIMOR ÎLE DE

- MANJI PSEUDO-SOCLE DE

- SERAM ou CÉRAM

- PSEUDO-SOCLE, géographie

- TAURUS

- PONTIQUES CHAÎNES

- TIBÉRIADE ou GÉNÉSARETH LAC DE ou MER DE GALILÉE

- TOUNGOUSKA SYNÉCLISE DE LA

- WUTAISHAN [WOU-T'AI-CHAN]

- TAIHANGSHAN [T'AI-HANG-CHAN]

- PIN SYLVESTRE

- STANOVOÏ MONTS

- SIKHOTE-ALINE ou SIKHOTA-ALIN

- VERKHOÏANSK MONTS DE

- SAXAOUL

- BAIU

- CHINOISE MOUSSON

- CHINOISE PLATE-FORME

- DÉBÂCLE, hydrologie

- ANABAR BOUCLIER DE L'

- ALDAN BOUCLIER DE L'

- GHĀTS

- IABLONOVYÏ MONTS

- KOURILES ARCHIPEL DES

- KHAMSIN

- LOUT ou LŪT DÉSERT DE

- JAPON MER DU

- SOLONTCHAKS

- INDE, géographie et géologie

- IRAN, géographie

- JAPON, géographie

- SYRIE, géographie et géologie

- PROCHE-ORIENT

- BANDA, îles

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- TROPICALE FORÊT