ASSISTANCE TECHNIQUE

Article modifié le

L'épreuve des faits

À son origine, certainement, la coopération technique était une belle idée, propre à susciter un réel enthousiasme. Plusieurs décennies après, on doit réfléchir sur sa pratique et son efficacité pour comprendre quelques-unes au moins des difficultés auxquelles elle est confrontée. Leur analyse ne doit pas conduire au désenchantement.

Les faits sont évidents. On n'envisage plus d'atteindre rapidement l'objectif donné à la coopération technique dans les années soixante : créer les conditions de son inutilité. Son maintien voire son élargissement se révèlent au contraire de plus en plus indispensables à la survie de nombreux pays dont la situation régresse : l'économie se dégrade dans la plupart des pays africains depuis dix ans ; en 1990, le niveau du revenu a encore diminué en Amérique latine ; les incertitudes montent dans plusieurs pays d'Asie.

Comment ne pas s'interroger sur la validité des « expertises » faites dans le cadre de la coopération technique au cours des deux dernières décennies ? Fallait-il, dans les années 1970, encourager le processus de l'endettement et en faire le moyen efficace du financement ? L'ajustement structurel, le « tout à l'exportation » – politiques budgétaires, choix d'investissement – devaient-ils constituer, dans les années quatre-vingt, la voie du développement ? N'y avait-il pas d'autre politique concevable ? Les « experts » n'avaient-ils aucune part aux décisions ? Et, s'ils se trompaient, pourquoi alors n'en avoir pas changé ? Bien sûr, leur rôle n'est pas de décider, mais, s'ils avaient été nombreux à voir l'impasse, à proposer des voies ou des projets alternatifs à ceux qui étaient à la mode, cela n'aurait-il pas fait réfléchir ? On ne peut éluder ces questions.

Les agences de coopération technique pourraient aujourd'hui rejeter sur la « crise » économique mondiale la responsabilité de la dégradation de la situation du Tiers Monde si, au moment opportun, elles avaient incité ces pays à s'en « protéger » et à mettre en œuvre les politiques adéquates. Au moins auraient-elles permis à quelques-uns de voir où menait la volonté des pouvoirs, privés et publics, des pays les plus avancés : celle d'intégrer sans cesse plus étroitement les pays du Tiers Monde au marché mondial. La question déjà ancienne de Perroux : « Qui intègre, au bénéfice de qui ? », reste bien essentielle.

Sans doute ne faut-il pas s'étonner que la coopération technique bilatérale ait à tenir compte des intérêts directs des forces dominantes ; mais on serait en droit d'attendre un autre comportement de ces acteurs de la coopération multilatérale que sont les agences des Nations unies. En théorie, le statut de leurs fonctionnaires garantit une totale indépendance à l'égard des pressions que pourraient vouloir exercer les gouvernements. La réalité n'est pas si simple. D'une part, nombre d'agents conservent de plus en plus longtemps le statut de contractuel : ils sont d'autant moins libres que, souvent, leur État d'origine n'a pas non plus de véritable statut de la fonction publique. D'autre part, des gouvernements ne craignent pas d'utiliser les organismes statutaires de certaines des agences pour peser sur les choix des projets, suggérer d'éloigner tel agent d'un lieu où il est jugé gênant, etc.

Les membres des ONG, plus proches de la population, ont souvent une conscience plus claire de sa situation et des risques auxquels elle est exposée. Ils agissent pour la faire accéder à ce même niveau de conscience et susciter de sa part des actions de protection contre ces risques. En revanche, leur option de s'investir à l'échelon local les détourne d'une analyse et d'une action économiques globales et va jusqu'à les empêcher d'apporter au débat ce que l'expérience du terrain leur a appris.

Ambiguïtés et contradictions

La coopération technique est confrontée à une série de contradictions. Certaines datent de son origine (le statut des coopérants) ; d'autres résultent de ses succès et de sa croissance (l'accentuation du drainage des cerveaux, les défauts de coordination) ; d'autres encore tiennent à la crise économique mondiale (tentation du détournement de la coopération technique et de sa réduction à n'être plus qu'une assistance de substitution).

Des articulations insuffisantes

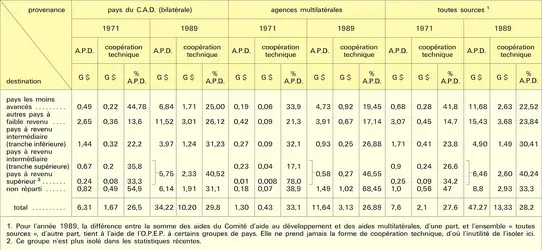

La coopération technique, on l'a vu, provient de sources multiples : agences bilatérales publiques (pays de l'OCDE, de l'Europe de l'Est, pays arabes, et plusieurs pays du Tiers Monde), agences multilatérales publiques (le CAD en énumère 18), agences privées indépendantes, nationales ou plurinationales (ONG). Si cette extension du nombre des agences marque le succès de l'idée même d'assistance technique – des dizaines d'agences peuvent proposer leur coopération à chaque pays –, ce succès a ses ambiguïtés. Nombre de pays, en effet, ne disposent pas de l'administration capable de négocier avec chacune de ces agences les meilleures conditions de son action. Même dans des pays de petites dimensions, on voit des « projets » montés au niveau « régional » dont le gouvernement ou le ministère du Plan n'ont pas été informés, alors même que ces projets vont générer des dépenses récurrentes ! On ne peut éviter qu'entre ces multiples agences existent des divergences d'approche quant au choix des priorités, à la définition des stratégies de développement – sans compter les rivalités liées à l'influence qu'un gouvernement donateur peut vouloir exercer à travers sa politique d'assistance technique. Ces difficultés, qui sont le revers du succès, réduisent l'efficacité de la coopération technique.

La quasi-absence de coordination entre la coopération technique et les autres formes d'« aide » constitue une autre limite. Déjà insuffisante entre les actions diverses d'une même source d'aide, elle est encore plus déficiente entre toutes les aides reçues par un même pays. C'est pourquoi, même si l'information statistique existait, la « somme des flux » dont « bénéficie » un pays serait un agrégat hétérogène dépourvu de sens précis. Au-delà, cette insuffisante coordination fait que les actions retenues laissent vierges des domaines importants ou bien se chevauchent, voire se contredisent (lutte antipaludique par pesticides et action agricole). Organiser la coopération technique par « projets », c'est refuser le concept essentiel de « développement intégré ». La discussion des projets, au coup par coup, dans le cadre d'une enveloppe financière définie à court terme (les commissions mixtes travaillent à deux ans), empêche le gouvernement « aidé » de connaître à l'avance le financement dont il disposera, et donc d'élaborer une stratégie à moyen terme, condition de la planification du développement, etc.

La prise de conscience de ces difficultés a suscité des efforts pour en limiter les conséquences. Des tentatives de coordination ont vu le jour. Des agences multilatérales travaillant dans le même champ ont pu organiser spontanément des groupes de coordination (ainsi l'Unicef et le PNUD ou la FAO sur des projets liés à la nutrition). Des gouvernements ont désigné un haut fonctionnaire chargé de la coordination nationale des aides reçues ; ils ont créé des groupes de travail sectoriels, présidés par un responsable national, auxquels participent les ou des représentants locaux des donateurs. Le financement de ces tentatives de coordination est souvent assuré par le PNUD, qui se montre actif. De tels efforts restent pourtant l'exception.

Pour progresser, il faut en revenir à l'idée de base : la coopération technique au service du plan de développement du pays aidé. Cela implique en priorité que le ministère du Plan (ou ce qui en tient lieu) coordonne l'ensemble des aides reçues, parmi lesquelles la coopération technique, y compris pour ce qui est des opérations locales. Et si ce ministère n'est pas administrativement assez solide pour remplir cette mission, la coopération technique doit avoir pour première tâche de le renforcer.

Enfin, fréquemment, un pays, surtout s'il est de petites dimensions, ne dispose pas en lui-même de toutes les ressources nécessaires au développement de son activité productive ou bien de débouchés suffisants pour faire fonctionner correctement les unités de production qui forment sa base autonome d'accumulation interne. La coopération entre voisins constitue alors, pour chacun d'eux, un impératif du développement (le « plan d'action » de Lagos l'a bien montré pour ce qui est de l'Afrique). Or c'est un fait que, malgré quelques progrès, la coopération technique, fût-elle multilatérale, est encore peu ouverte à la mise en œuvre de projets plurinationaux.

Bien entendu, la coordination des coopérations techniques dans le cadre de la planification du développement serait illusoire – voire dangereuse – si elle se réalisait à travers des processus rigides ou bureaucratiques. La réalité sociale exige constamment des processus d'adaptation, des compromis qui limitent la portée des schémas construits d'avance. Mais, à l'inverse, la flexibilité ne doit pas servir de justification à un empirisme instable. C'est dans le débat, un débat animé par le planificateur, que les expériences ont à être confrontées et que les résistances du réel ont à être analysées.

La question des coopérants

La qualification du coopérant doit être du plus haut niveau, non en termes généraux, mais pour ce qui lui est demandé. À cette formation technique, il doit joindre la formation socio-économique adaptée : aucun problème n'est jamais purement technique, et cela moins encore dans un pays qui doit engager son développement ; ce qui compte, au contraire, c'est le processus d'évolution globale dont le projet est une partie, l'infléchissement ou l'accélération que ce dernier lui confère, les effets d'entraînement qu'il exerce, etc. Le recul à l'égard de sa technique donnera au coopérant la capacité d'adaptation et d'invention indispensable. L'attention aux aspects pédagogiques de sa charge le conduira à former son successeur aussi rapidement que possible.

Le statut des coopérants, plus important qu'on ne le dit parfois, pose une série de questions. Hormis le cas des fonctionnaires internationaux, les missions de l'expert sont limitées dans le temps. Le salaire de celui-ci doit donc aussi lui permettre de vivre pendant les « temps morts ». Il n'en reste pas moins de fortes contradictions liées au niveau de sa rémunération (écarts entre sa rémunération et celle de son homologue, entre celles d'un expert étranger et d'un expert national, etc.).

Allusion a déjà été faite aux relations entre l'expert et son pays d'origine. François Perroux demandait la « dénationalisation des experts » comme première étape vers une véritable économie du genre humain. Dans la même perspective, Mamadou Dia proposait une charte de la coopération technique, « une convention internationale réglant le statut général du personnel de coopération technique tant dans les mécanismes bilatéraux que multilatéraux, le dénationalisant en quelque sorte dans l'exercice de ses fonctions, non pas pour le rendre irresponsable (ce à quoi aboutit trop souvent la condition de “fonctionnaire international”), mais pour lui permettre de se renationaliser dans la structure de son travail et d'épouser ainsi totalement la tâche qu'on lui confie [...], définissant la déontologie et les obligations respectives, harmonisant les procédures et garantissant les États en voie de développement contre les entreprises néo-colonialistes [...]. Elle témoignerait d'un nouveau style dans les relations internationales, dans la véritable “prospective” des peuples qui est “solidarisation” ».

La relation du coopérant au pays d'accueil n'est pas moins délicate, L'enseignant doit contribuer à la formation d'une jeunesse qui n'est pas celle de son peuple. Il est indiscret, pour les uns, de dépasser la pure technique ; ce serait trahir l' enseignement, pour les autres, que de nier les exigences d'une formation digne de ce nom. Le planificateur ou l'agronome pensent qu'une réforme agraire est nécessaire, mais la recommander paraît une ingérence dans la politique du pays. L'assistance technique est-elle vouée à être « pure », c'est-à-dire purement technicienne ? Mais, dans les exemples cités, qui est le plus pur technicien ? En fait, le débat est faussé parce que le coopérant est choisi par son pays d'origine et non par le pays d'accueil. Ces questions sont encore plus graves quand le coopérant est un économiste. L'échec des « politiques de développement » ne serait-il pas dû à ce que les exigences du développement ne sont pas énoncées avec rigueur ? On reconnaît au sidérurgiste le droit de dire qu'il ne peut faire d'acier sans minerai de fer ; mais l'économiste doit affirmer que le développement est toujours possible, quels que soient les conditions politiques, les structures sociales, le jeu des forces dominantes, etc. S'il refuse, il « fait de la politique ».

Une évolution inquiétante

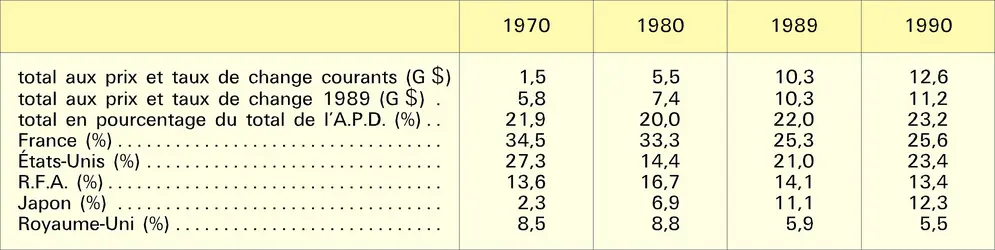

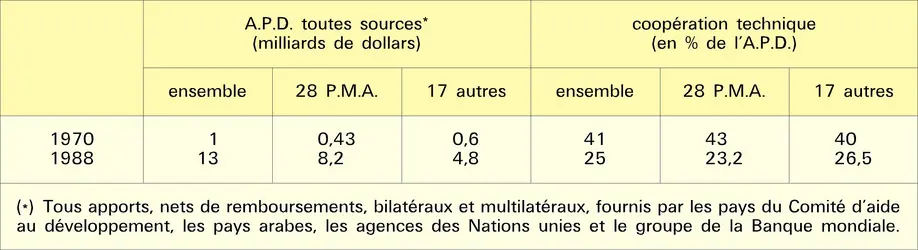

À la base de la coopération technique se trouvait l'idée de la transformation progressive du rôle des experts, du passage de l'assistance à la coopération technique pour le développement (maîtrise scientifique et technique, capacité institutionnelle autonome). Si des progrès réels ont été accomplis en ce sens, on constate dans certaines régions – l'Afrique subsaharienne par exemple – la permanence des premières formes d'assistance. Les rapports du PNUD, en particulier, fournissent des informations utiles pour l'analyse de ce genre de cas. Ils relèvent ainsi que seules les institutions des Nations unies recrutent en nombre significatif des consultants originaires des pays du Tiers Monde ; d'autre part, plus de la moitié des experts ou techniciens travaillent dans les domaines de l'éducation ou de la santé, beaucoup d'autres dans l'agriculture ou le développement rural ; enfin, la plupart d'entre eux, sans formation supérieure, continuent à accomplir des tâches opérationnelles d'exécution, au sein des administrations nationales, où l'on privilégie leur capacité technique (techniciens agricoles ou du génie civil, personnel paramédical, mécaniciens, comptables).

Ainsi, au moins dans les PMA, la réalité est étrangère à l'image du coopérant qui forme ses homologues et successeurs, ou de la coopération technique relevée par les cadres nationaux. C'est presque uniquement à travers les personnels enseignants, ou les bourses et stages à l'étranger, que la coopération technique assure sa fonction de formation ; de même, peu de coopérants exercent leur activité dans des secteurs de pointe, ou une des fonctions de programmation, conception ou conseil.

Cette situation est paradoxale : ces pays ont consacré un grand effort à la formation et disposent aujourd'hui de cadres qualifiés, souvent victimes du chômage. Mais le paradoxe est aussi ailleurs. Une partie croissante de la coopération technique est détournée de sa fonction originelle vers une forme d' aide budgétaire qui n'avoue pas son nom. Ce détournement s'explique moins par le manque de cadres qualifiés que par celui des moyens financiers des administrations nationales, l'une des conséquences les plus perverses des programmes d'ajustement structurel : la diminution des dépenses publiques – réduction du nombre des fonctionnaires et de leur rémunération – renforce le chômage des cadres et la tendance à l' exode des cerveaux. Ainsi, l'exigence par les pays avancés du paiement de la dette stérilise la coopération technique qu'ils offrent – à moins que cette coopération budgétaire inavouée ne soit précisément le moyen permettant de maintenir une telle exigence. Ainsi, les fournisseurs de coopération technique compensent son coût par les intérêts sur la dette ; dévoyée de son but, la première permet à ses bénéficiaires de payer la seconde.

Coopération et exode des cerveaux

Un autre paradoxe de l'assistance technique est son rôle dans l'exode des cerveaux. On peut n'y voir qu'un effet du marché quand il joue au profit des pays les plus avancés, même s'ils disent assumer un grand effort d'assistance technique : les États-Unis limitent le coût de la formation de leurs médecins en les recrutant en Angleterre, qui attire, à son tour, ceux que forme tel ou tel pays asiatique.

On ne peut éviter d'y voir un effet pervers de l'assistance technique bilatérale lorsque les États-Unis offrent des bourses aux diplômés latino-américains et mènent à l'égard de ceux qui en bénéficient une politique active de recrutement : ils laissent ainsi à la charge du pays d'origine le coût des quinze années d'éducation de ces jeunes cadres en contrepartie d'une ou de deux années de bourse : le rendement d'une telle dépense de « coopération » peut atteindre dix pour un !

L'assistance technique multilatérale elle-même n'échappe pas à cette ambiguïté. Accusée un temps de donner la priorité aux experts des pays avancés, elle a sensiblement accru le recrutement d'experts du Tiers Monde. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Une agence peut recruter le meilleur spécialiste du pays X, en un domaine donné, et l'envoyer exercer dans le pays Y, tout en envoyant le meilleur spécialiste du même domaine en Y exercer en X : l'écart entre les conditions de travail (rémunérations incluses) des cadres nationaux et des experts des agences explique la chose aisément ; néanmoins, on accentue ainsi les distorsions au sein de chaque pays, les agences ne pouvant recruter l'ensemble des cadres. La solution serait-elle alors de développer l'expertise nationale ? C'est sûrement un point clé ; mais, ainsi, on en arriverait à faire recruter les fonctionnaires des services nationaux par les agences ; pourrait-on encore dire que l'assistance technique a pour but de fournir des compétences ?

Quelle efficacité ?

Si cette question, essentielle, est la plus difficile, ce n'est pas par manque de documents : des évaluations des projets achevés aux évaluations internes aux agences, comme aux essais d'appréciation sectorielle ou globale, on dispose d'une masse imposante d'informations. Cette abondance quantitative ne peut toutefois masquer l'hétérogénéité des critères pris en considération.

L'efficacité de l'assistance technique ne peut s'évaluer sans tenir compte de celle de chaque projet – un projet qui n'a pas été réalisé n'a pu être efficace, il faut se demander pourquoi il a échoué ; mais elle ne peut s'y réduire, et un projet réalisé peut être dépourvu d'efficacité. Le choix du projet est en cause, bien avant sa réalisation : le barrage d'Inga, sur le Congo, a bien été construit, mais on n'avait pas étudié à quoi employer l'énergie produite... Celle-ci reste inutilisée ! Un projet n'est qu'un maillon de la longue chaîne du développement, il doit être apprécié comme tel. C'est l'efficacité de cette chaîne qui constitue celle de la coopération technique. Aussi la notion de programme est-elle proposée. Il s'agit, pour chaque pays bénéficiaire, d'organiser la coopération technique dans le cadre de sa coordination par une autorité nationale, sous forme d'un programme de moyen terme, plurisectoriel, intégré à la planification nationale (y compris par exemple en termes de comptabilité nationale), et prenant en compte les réformes institutionnelles nécessaires.

On ne saurait davantage juger l'efficacité de la coopération technique – comme on l'avait peut-être envisagé dans ses premières phases – par la rapidité avec laquelle elle serait devenue, ou deviendrait, inutile. Le développement est une entreprise à très long terme. Si chaque projet a une durée déterminée, sa réussite suscite des possibilités nouvelles, comme de nouveaux besoins, qui exigent de recourir encore, sous des formes nouvelles, à l'assistance technique. Le caractère temporaire de chaque opération, leur succession dans le temps construisent, étape par étape, le changement de structures qui caractérise – ou devrait caractériser – l'évolution de l'assistance technique à long terme. C'est encore ce qui justifie la réflexion sur les programmes.

En revanche, l'objectif de transmission de connaissances suggère de procéder à une appréciation sectorielle des résultats de la coopération technique, à la manière de R. Cassen, sous réserve de situer chaque secteur dans le processus global du développement. On pourrait donner de nombreux exemples. Si la « révolution verte » a eu un impact négatif sur la masse des petits paysans, l'Inde a pu cependant, grâce à elle, réaliser ses premiers stocks tampons de céréales. L'éradication de la variole est un grand succès (source d'économies pour les pays avancés), mais les services de soins de santé de base restent insuffisamment développés et le transfert des systèmes de soins à partir des pays avancés ne tient pas assez compte du fait qu'ils sont le produit d'une longue évolution culturelle, au moins autant que de la technique. L'accent a été mis sur les questions démographiques, mais la mortalité maternelle ou la participation des femmes au développement ne constituent pas encore un souci majeur. On découvre peu à peu que les transferts de haute technologie ne sont possibles que dans des contextes préparés à les recevoir, etc.

Le critère du développement n'est pas simple à utiliser. L'échec des stratégies de développement mises en œuvre dans la plupart des pays depuis trois décennies est flagrant. La coopération technique doit en tirer les leçons. L'intérêt porté, à juste titre, au renforcement des institutions doit concerner d'abord les instances nationales et régionales de planification : c'est par elles, finalement, que peuvent se définir les objectifs du pays et se déduire les stratégies et les moyens nécessaires pour les atteindre. L'assistance technique est efficace si elle écourte les délais d'atteinte de ces objectifs et si elle abaisse le coût de l'effort que la population doit consentir pour y parvenir. Ce critère du plan situe l'assistance technique dans son évolution : les plans s'enchaînent, différents de phase en phase, et l'assistance technique doit s'adapter à la nature de chacune d'elles ; son efficacité au cours d'une phase est de contribuer à créer les conditions d'une plus rapide avancée au cours de la suivante. La notion de programme, encore une fois, s'y conforme de manière souple.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gérard DESTANNE DE BERNIS : professeur à la faculté de sciences économiques de Grenoble, président de l'Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

CHINE, histoire, de 1949 à nos jours

- Écrit par Jean-Philippe BÉJA , Encyclopædia Universalis et François GODEMENT

- 19 200 mots

- 15 médias

...Mandchourie à la Chine, l'aspect essentiel du traité réside dans la mise en place, parachevée par des documents ultérieurs, du plus important courant d' assistance économique et technologique jamais décidé entre deux gouvernements. Certes, l'aide soviétique est à crédit, et non gratuite ; de plus, les... -

COLOMBO PLAN DE (1950)

- Écrit par Jacqueline DEMALDENT

- 622 mots

Formule d'assistance régionale, le plan de Colombo pour le développement des pays du Pacifique permet une intervention des États développés plus directe et moins anonyme. En 1950, à Colombo, la Grande-Bretagne réunit les membres du Commonwealth de cette région du monde : Inde, Pakistan...

-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - Aide publique au développement

- Écrit par Lisa CHAUVET et Marin FERRY

- 3 734 mots

- 5 médias

...interventions tournées vers les plus pauvres, telles que les campagnes alimentaires et de vaccination massive, et accordent une importance grandissante à l'assistance technique. Dans les zones rurales sont ainsi mis en œuvre des programmes de développement intégrés dont le succès est également porté... -

ÉGYPTE - L'Égypte républicaine

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Sandrine GAMBLIN et Robert SANTUCCI

- 38 773 mots

- 16 médias

En janvier 1958, Le Caire et Moscou signent un accord d'assistance technique et financière pour la construction du haut barrage : 710 millions de roubles sont accordés à l'Égypte. Il sont remboursables en 12 ans à partir de 1963 à 2,5 % d'intérêt. Les travaux commenceront le 5 janvier 1960. Les États-Unis,... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- FORMATION PROFESSIONNELLE

- COOPÉRANTS

- TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

- INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

- PNUD (Programme des Nations unies pour le développement)

- PLANIFICATION, économie

- AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)

- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- AIDE ÉCONOMIQUE

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- TIERS MONDE ÉCONOMIE DU

- CAD (Comité d'aide au développement)

- ENSEIGNEMENT

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- EXODE ou FUITE DES CERVEAUX

- CONSEIL ÉCONOMIQUE & SOCIAL DES NATIONS UNIES